增信釋疑 夯實中美兩國關系基礎

韓俊俊

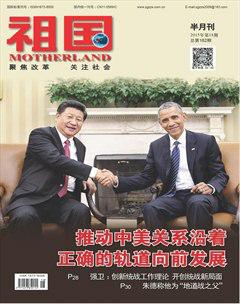

9月22日,習近平主席開始對美國進行國事訪問。中美關系能否在新的歷史起點上更進一步,是各國關注的焦點。中美關系是當今世界最為重要,也是最為復雜的雙邊關系,其發展的好壞不僅影響中美的發展,也會直接影響全球形勢的穩定和發展。

早在上世紀80年代初,鄧小平就曾表示,中美關系“必須建立在相互信任的基礎上才能向前發展”。習近平也曾多次強調構建、推進“中美新型大國關系”,希望與美國發展“不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏”的雙邊關系。而站在新的歷史起點上的中美關系,面對復雜多變的國際形勢,未來還會經歷許多挑戰。中美新型大國關系能否順利構建,首先取決于中美戰略互信的基礎能否夯實。

其實,回顧中美建交36年的歷史,中美關系并非是一條坦途,未來還面臨嚴峻挑戰。其根本原因是兩國在政治制度、價值理念、發展水平、文化傳統、宗教信仰等各方面的差異。這導致了中美之間存在一定程度的“不互信”。

從20世紀90年代起,美國就啟動戰略重心東移戰略,不斷加強對亞太地區的安全布局與軍力投放。近年來,在美國一些人眼里,中國維護領海主權與海洋權益、倡導建立亞太安全秩序、改善周邊安全環境的外交舉措是“對外示強”,是試圖挑戰美國的亞太軍事優勢及戰略主導權。美國在南海周邊頻頻出沒,意欲聯合第三方國家“遏制”中國。如在釣魚島問題上,美國雖然多次表示不持立場,但也明確把釣魚島列入《美日安保條約》適用對象,甚至公開“選邊站”。在中國南海主權問題上,美國也頻頻支持及縱容相關國家為所欲為。而對中國在南海主權范圍內的島礁建設,美方一些人又反應過激。部分智庫、學者甚至鼓噪改變對華戰略,加大“再平衡”力度,反制中國。

正如復旦大學國際問題研究院常務副院長吳心伯所說:“近年來,美國一些人士經常歪曲解讀中國對外戰略意圖,例如中國是不是要挑戰現有的國際體系和國際秩序、是不是要‘另起爐灶,甚至誤讀中國領導人的一些講話。這些負面的揣測,常常影響美國對華的相關政策,帶來中美兩國關系消極的互動循環。”

在經濟上,隨著中美經濟交往往來頻繁,經濟摩擦也越來越多。經貿關系一直是中美關系的“壓艙石”。但隨著中美經貿摩擦增多且日益政治化,這一“壓艙石”的份量越來越輕,有時甚至成為戰略互信的“絆腳石”。美國多次提出要把中國列為“匯率操縱國”加以制裁,繼續嚴格限制高技術產品的對華出口,對中國企業赴美投資設置政治障礙。這些行為都對戰略互信有害而無益。

實力相對消長引發心態微妙變化。隨著中美經濟實力差距縮小,美國從政府、學界、媒體到民間,都明顯加深了關于“中國崛起”威脅美國地位、“中國模式”挑戰“美國模式”的緊張與焦慮。同時,中國政府對美國的“輸出民主”和“人權外交”保持高度警覺;中國政治精英們感到中國的安全環境并未隨著自身實力地位的提高而改善,對美國在其周邊強化“戰略包圍”感到緊張與焦慮。盡管中美兩國政府高層一再相互宣示自己的戰略意圖不是為了損害對方,但都難以化解兩國社會中已經固化并還在加深的疑慮。

因此,為了消減中美之間“互疑”,首先要達成兩國在國際秩序上的共識,正確判斷彼此戰略意圖。作為舉足輕重的大國,中美兩國對當今國際秩序至關重要。中美都需要一個穩定的國際秩序,這應該是兩國的基本共識,也是戰略互信生成的起點。

此次習近平在出席華盛頓州當地政府和美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會上就很明確的表示,中國將堅持走和平發展道路。中國歷來奉行防御性國防政策和積極防御的軍事戰略。無論發展到哪一步,中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。中國是現行國際體系的參與者、建設者、貢獻者。推動國際體系朝著更加公正合理方向發展不是推倒重來,也不是另起爐灶,而是與時俱進、改革完善。中國政府想的不是取代美國的地位,而是一心一意讓中國老百姓的日子越過越好。中國需要和美國搞好關系。在紀念中國抗戰勝利暨世界反法西斯戰爭勝利70周年的大閱兵上,習近平宣布中國裁軍30萬,就表示出中國不稱霸、不搞擴張、熱愛和平的決心。中美也在兩軍建立重大軍事行動相互通報機制和海空相遇安全行為準則等方面,開展了密切有效的溝通與合作。9月18日,雙方就重大軍事行動相互通報機制新增“軍事危機通報”附件以及海空相遇安全行為準則新增“空中相遇”附件完成正式簽署,這標志著“兩個互信機制”建設取得了新的成果。

希望中美兩國像習近平所講的那樣:“正確判斷彼此戰略意圖。多一些理解、少一些隔閡,多一些信任、少一些猜忌,防止戰略誤解誤判。我們要堅持以事實為依據,防止三人成虎,也不疑鄰盜斧,不能戴著有色眼鏡觀察對方。世界上本無‘修昔底德陷阱,但大國之間一再發生戰略誤判,就可能自己給自己造成‘修昔底德陷阱。”

美國方面也應該繼續保持秩序的開放性,并主動調整心態,摒棄舊思維以適應現實發展,采取實際行動,證明美國歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國的表態并非口是心非。

其次,消減中美之間“互疑”,提升中美戰略互信,應妥善有效管控分歧。習近平在此次訪美演講中也提到“中美兩國在一些問題上存在不同看法、存在分歧在所難免,關鍵是如何管控。最關鍵的是雙方應該相互尊重、求同存異,采取建設性方式增進理解、擴大共識,努力把矛盾點轉化為合作點。”

中國的逐漸成長,使亞太權力格局發生了重大變化,美國沒有及時調整自身適應這些變化,因而美國政治精英對中國產生了戰略焦慮。面對這些棘手難題,中美應該加強危機管控,同時積極引導國內輿論,向民眾闡釋哪些是明智的國家利益選擇,塑造有利于兩國關系的內部環境。為防止一些偶發事件干擾兩國關系,中美應積極推進兩軍重大軍事行動相互通報機制和公海海域海空軍事安全行為準則,加強在核武器、太空領域的合作,管控相關部門在實際操作中產生的沖突。此外,在南海周邊,中國與日本、菲律賓、越南的領土爭端,本身不屬于中美關系的范疇,如今卻成為阻礙中美關系發展的因素。中美需要積極管控第三方行為,為亞太地區的和平穩定做出努力。

第三,堅定不移推進合作共贏,也將有利于提升中美戰略互信。中美之間存在著廣泛的共同利益,在國際社會中又共同面臨經濟、環境、安全等諸多問題,這都為中美兩國推進合作共贏、建立相互信任提供了契機。

比如,中美之間經濟上日益相互依賴,有廣泛的共同利益,兩國有責任合作推動世界經濟的復蘇。在國際社會的種種問題與挑戰,兩國也有責任共同面對:國際恐怖主義威脅、全球氣候變化、疾病控制與預防、網絡安全等非傳統安全問題,與防核擴散相關的朝鮮核問題和伊朗核問題、敘利亞危機等涉及地區安全與穩定的傳統安全問題等亟需兩國的合作。唯有在具體問題上加強合作,逐步增進理解、累積互信,才可能真正形成戰略互信,構建起“和諧相處、良性競爭、合作共贏”的新型大國關系。

正因為如此,中美定期舉行的戰略與經濟對話、包括最高領導人在內的定期高層互訪與交流機制,具有十分重大的戰略和現實意義。畢竟,只有制度化交往才能鞏固和發展中美之間的共同利益,才能有效管控中美之間不可避免的利益矛盾、防止這些矛盾上升到不可控的沖突層面,才能獲取有條件的戰略互信。endprint