子規聲里雨如煙

祖父離開我們已經整整30年,關于他的傳說很多,但傳說畢竟是傳說,姑妄聽之;甚至責備父親未能保留祖父的相關文件和照片,印證不了那些傳說。今年寒假回家,父親找出一封祖父的親筆信:35年前祖父以我父親的名義寫給湖北省委的一封信,希望中國共產黨的組織能找到解放前介紹他入黨的同志,調查歷史情況并期待平反;屆時其孫女我面臨高考填寫“出身成分”時,不再背負其沉重的歷史包袱。我姑且將這封信稱之為祖父的“自述”,因為有了這份信,才能有據可考地還原祖父的歷史足跡。

老宅門前,澧水河邊,祖父的長眠之地。望著老宅堂前祖父生前的留影,遠眺曠寂的澧水平原,耳邊仿佛回蕩著子規“豌豆巴哥”的聲聲哀鳴,農忙的暮春四月,我的祖父來到人世間……

一

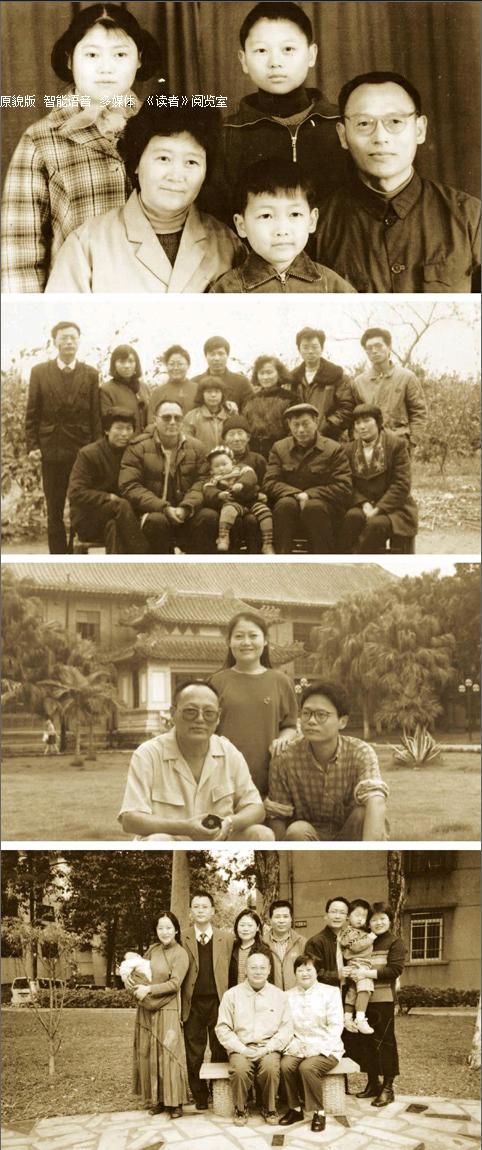

祖父,名道合,字瀕,號志同,湖南臨澧人氏。生于1919年4月14(農歷),卒于1985年9月5日。短短66年生命之旅,可分為兩個階段:一是解放前10年職業教書生涯,3年的軍事院校及國民黨抗日部隊生活;二是解放后被批斗、捆綁和吊打的半“反革命”半農民生涯。

在別人的眼里,祖父具有傳奇色彩和非凡的經歷。解放之后鎮反肅反、三反五反、四清、反右和“文化大革命”等接二連三的政治運動,他成為當地靶心之一,隔三差五被帶走關押、捆綁吊打、挨批被斗。

回家當農民成為他無可選擇的宿命,但他與當地的農民很不一樣:雪白的的確良襯衣,刺痛著落滿塵土的農民們暗淡的眼神;他的舊筒子皮鞋已經有了年頭,皺褶甚至露出了底色,干凈地收藏著,這對于平日穿著草鞋布鞋的鄉下人來說,也是一個異類的符號;祖父的閣樓上還有個神秘小木箱,隔一段時間,他1米84的身影在梯子上上下移動,從閣樓里取下小木箱獨自翻騰搗鼓,一弄就是半天。那些零零碎碎的物件從未展示給人,也無人感興趣。好奇心曾讓孩提時的我窺視過:里面不過是各式鋼筆、掉了鏡片的眼鏡腿,徽章、筆記本之類的。現在想來,祖父內心深處是寂寞的,小木箱里裝著祖父的夢想與記憶,憧憬與歷史;再到改革開放之際,當地小青年趕時髦,穿西裝卻不會打領帶時,祖父耐心地充當了時尚啟蒙的角色,令年輕人對這個久居鄉村的老漢刮目相看;甚至連祖父的口音,都有不同當地農民之處,比如當地方言將“這里”發聲為“跌么兒”,而祖父奇怪且執意地說成“跌個點堡”,幾十年不變……

沿著祖父信中“自述”的文字,邊查閱歷史文獻和相關參考書目,邊在歷史年代和地理范圍的坐標中,重組祖父的活動身影與歷史腳跡,揣摩其內心的追求與掙扎,試圖還原歷史事實。

1935年,臨澧全縣洪災,部分學校因災停辦。6月下旬至7月上旬,淫雨連綿。7月5日,澧水洪峰暴發,洪流量達3.03萬立方米/秒,為歷史上最大洪流量年,新安天乙宮至牌樓坊一線防洪堤被沖垮,毀民房千多間,天乙宮、關帝廟、文廟、城隍廟毀于洪水。縣屬洞子坪、五區、六區及合口、新安、停弦渡各集鎮盡成澤國,沿岸居民溺死者眾。洞子坪淹死居民170余人,房屋田地悉數沖毀。全縣受災人口22.7萬人,受災耕地12.7萬畝,淹死人口600余人,水災財產損失61萬余元。當年,全縣僅收獲稻谷858135石,大小麥49384石,豆類31115石,嚴重減產(見《百年臨澧大事記1914-2013》1935年大事提要及具體記載)。16歲的祖父因這場罕見洪水災害從澧縣中學肄業,繼之于當地教書與辦學,主要講授數學與體育。姑媽說祖父曾獲得籃球、長跑和游泳等項目的獎狀,上面蓋有國民黨國徽章;父親說祖父送他去新安完小上學,參與該校老師的籃球賽后,其矯健的身姿和高超的球技,讓校長當即誠邀祖父加盟其學校教授體育,祖父欣然前往。

祖父不但教書育人,還積極創辦學校。1939年與石道根和張月中領銜創辦高佬小學,任校長。1946年協助劉必冠辦黃陵橋小學(即劉家河小學),任監事長,后兩校合并為黃陵小學。熱心教育事業,授人以知識,家族的晚輩獲得庇蔭。

祖父乃一介書生,更是熱血青年。抗日戰爭點燃了祖父心中的愛國之火。1937年底,國民黨陸軍步兵學校因戰火由南京遷徙至湖南,1938年祖父入讀該校。陸軍步兵學校1931年冬在南京籌備成立,由開學到抗日戰爭爆發(1933年至1937年)四年多的時間內,舉辦了為期一年的學員隊,共辦3期。且陸續開辦機關炮、射擊、機關槍、步兵炮、劈刺等各短期訓練班。1937年底因抗戰全面爆發,該學校由南京遷入湖南進入戰時教育。迨至武漢會戰開始,湖南受威脅,學校又遷赴廣西全縣的咸水鎮。由于學校偏處東南,后方報送學員不便,軍訓部又命學校遷赴柳州的羅埠(參見《文史資料存稿選編·軍事機構(下)》北京:中國文史出版社2002年版)。

祖父陸軍步兵學校畢業后,因患急性肝炎回鄉休養。1942年1月,祖父入鄂參加國民黨暫編一師。由中將王認曲任師長(后由李方桂接任)的暫編一師隸屬于由李宗仁司令、孫震副司令的第22集團軍,該集團軍1938年10月第五戰區官部撤至襄樊,1939年6月至1945年2月戰區官部駐老河口城內胡家營。祖父在暫編一師第三團第二營第六連第三排任排長,副排長為地下黨員卜憲忠。時該師與新四軍127師對峙,基于抗日對外的宗旨,祖父對新四軍采取不設防的態度,是年6月受到軍事處罰,據說打斷了3根扁擔,由卜憲忠及士兵照顧月余痊愈。是年8月與卜憲忠策劃起義,為避免因起義株連九族,聽從卜憲忠建議,落實好方案后于起義前3天離開部隊回鄉教書。因師長王認曲、營長鄧玉華皆為祖父臨澧合口的小同鄉,少將副師長張雁南和少將參謀長聶鵬升也均為湘籍人士。

祖父自述中提到卜憲忠的上級聯系人為陳少敏(原信件書寫為“陳紹敏”),人稱“陳大姐”:

陳少敏(1902—1977.12.14),女,原名孫肇修,山東壽光縣孫家集鎮范于村人。1927年投身革命;1928年加入中國共產黨。解放后,曾是中共第七屆中央候補委員,第八屆中央委員。生前曾任中華全國總工會前副主席、中國紡織工會第一任主席等職。“文化大革命”中受到殘酷迫害。其于1939年同李先念率領小部隊,先后到達鄂中地區創建抗日根據地。1940年1月任中共豫鄂邊區黨委書記。1941年1月皖南事變發生后,部隊改編為新四軍第五師,任副政治委員。1943年1月任中共豫鄂邊區黨委副書記,為建立豫鄂邊區敵后黨的組織、創建革命根據地、發展中原敵后游擊斗爭,做出了很大成績。

其中涉及我祖父自述參軍的經歷正好與“陳大姐”湖北活動相吻合。 “陳大姐”被毛澤東稱贊為“白區的紅心女戰士,無產階級的賢妻良母”,解放前馳騁在抗日戰爭和解放戰爭的沙場,“文化大革命”中也無法避免風雨飄搖與沉浮跌宕,更何況我祖父區區一名排長呢?卜憲忠何許人也,后來命運如何,因祖父一直無法聯系上,我們不得而知其人生實相。這篇文章如能見諸媒體,真心渴望能找到卜老先生及其后人。一是關注同樣是抗戰老兵和地下共產黨員的個體人生際遇,二是找到祖父人生轉折點的明證,盡管一切于祖父來說已經不存在任何實際意義。

祖父回鄉后和卜憲忠通過幾次信,開始聯系方式為隨縣“雙河飯店張云枝同志轉交”,繼之卜憲忠告知轉湖北沙洋三友旅社,但失聯。尋找過程中,祖父于1944年8月至1945年2月參加國民黨66軍185師衛生隊,任準尉事務長。解放初期曾托中國共產黨的組織多次尋找卜憲忠未果。三年軍校及抗日活動,時間不長,祖父的足跡卻輾轉長江兩岸,身影浪跡湖廣大地,也就此埋下了日后苦難的種子,往事堪與誰數?父親說起20世紀80年代中期調往湖北十堰第二汽車制造廠時,征詢祖父意見,祖父沉吟良久道:伢兒,那個地方在山里溝,我年輕時去過的,生活艱苦,你們自己考慮清楚。父親聽說后震驚于對祖父歷史的陌生。

讀書人的儒雅高貴,軍人的威風嚴謹,在祖父遭遇批斗捆綁吊打的“反革命”歲月里,未曾磨滅。“文化大革命”中我父母兩地分居,母親領著大弟回老家當農民,祖父擔負起了孫子孫女們的啟蒙教育責任,每天的基本功課是教我們背誦《唐詩三百首》和練毛筆字。放學之后與蒙童的大弟、堂弟圍坐在八仙桌旁,一人一方,每天練幾張宣紙的毛筆字。祖父教我們鋪紙研墨,臨摹讀帖,討論領悟,洗筆收撿,一招一式,入門頗正。我上小學三年級棄鉛筆用鋼筆之時,祖父從他的小木箱中摸出一支舊鋼筆送給我,依稀記得銅頭“屁股”黑黢黢的筆桿,舊兮兮的并不好看,沉沉的拿在手里有些艱難,臉上禁不住流露失望之色。那時時興色彩斑斕的塑料筆桿,帽蓋上有兔子熊貓等動物圖像的花樣。但祖父鄭重地對我說,這只筆跟隨他幾十年了,是美國很有名氣的一個牌子(后來從父輩那里確證是PARKER筆),筆頭是金子的,不要嫌陳舊難看。聽說是金子筆頭,又有點小得意。但不諳世事的我,很快將其丟失,馬上擁有一支白色塑料描花桿的新式鋼筆,沒有惋惜反倒歡欣!等我知道PARKER品牌的含義,再憶起英年早逝的祖父與對孫女深重期許與囑托,每每鼻子酸酸的,感傷之情油然而生。

祖父得知我考上大學,歡天喜地從老家來到父母工作的地方,擬送我去上海讀大學。因經濟困窘,為了節約路費又不直接傷害祖父,在祖父到達我家的前一天,父母讓我獨自啟程赴上海,祖父的失落可想而知。大學伊始,祖父每月給我寄10元生活費,父母也按月支持,加上學校補貼,經濟上寬松闊綽。關鍵是解放后祖父一介農民,哪有能力每月定時定量支出呢?與父母商量后,將匯款單直接退回才剎住了寄錢的車。

猶記大學時代的當家衣服:夏天的長袖、短袖確良涼襯衣,白底五彩小花的,粉色菱形格子的,鵝黃藍色小草的……當時也算得上時尚漂亮,出得了大上海的臺面。那是祖父買來姑媽裁制,一穿就是四年,大學畢業之后還陸續穿過一段時間,舍不得棄置。

大學畢業剛工作之際,傳來祖父去世的噩耗,我忍不住在無人的湖邊慟哭,徹骨的悲痛,反復咬噬心靈,糾纏為夢魘:祖父消瘦的病容里寫滿了疼痛,或坐或臥,目光炯炯有神,充滿了生的期待,有時甚至從棺材中死而復活……夢中的我也忍受著無力回天的煎熬,戚戚于心平靜于面。那大概是我對生與死最初的體驗與感嘆,害怕、憐憫與心疼交雜。深層緣由與我較長時間與祖父母共同生活相關:1歲半隨祖父回鄉斷奶,直到母親帶大弟回鄉;“文化大革命”結束父母團聚,母親帶著兩個弟弟走了,留下我在祖父母身邊,12歲的我如脫韁小駒,缺失母愛的同時再次盡情享受祖父母的疼愛。

二

年輕的祖父理想高遠,不斷追求成就事業的機會,尋尋覓覓,輾轉騰挪,而立之年時序更替,社會變遷;下半輩子36年的沉浮跌宕,飄搖在歷史的波濤中,再未有機會實現自我價值。

祖父是寬容克制的。歷次運動中多次被帶走關押,少則幾天,長則月余。批斗大會少不了掛牌站臺。我小學時每周四的政治課學習,輔導員都會點名批評“地富反壞右”分子之一傅道合,孩童時的我們倍感壓力,祖父卻坦然面對,沒有愁眉嘆氣,沒有怨天尤人,甚至每次運動需要寫標語刷墻報的時候,還得祖父親自上陣,用他那工整秀美的字體,書寫打倒“地富反壞右”甚至自己名字的橫幅標語。常會發生臺上挨批斗,臺下批他的人遞一枝香煙恭恭敬敬叫一聲“合爹”以示歉意的場景。

祖父是公平公正的。經歷成就觀念,對人對事,祖父心里有一桿秤盤。在鄉里鄉親中間,威信頗高。軍人氣質震懾人心,公正尺度讓人嘆服,儒雅風度讓人有距離地仰望。文革伊始父親挨斗,母親無奈舍去工作,于1968年11月帶著半歲多的大弟回到婆家當農民,當地人諸多非善意的猜疑與側目,就連她的家婆我那不識字的奶奶,不順心時用世俗眼光對著兒媳婦沖口而出:你個臭知識分子,誰知道你犯了什么錯誤回來的!在大家指指點點背后,祖父大概是唯一對“臭知識分子”兒媳理解并公正對待的,并不時給與力所能及的幫助,比如擔負起挑水等重體力活的責任。祖父的正義公平,凝成他眉宇間的正氣與高貴,也贏得了方圓數十里鄉鄰的尊敬。

祖父是通達博愛的。我幼時記憶里,每年除夕祖父都會在自家門前擺開八仙大桌,揮毫寫對聯,免費贈送給鄰里鄉親,懸腕站立,一寫就是一天。“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇”等記憶中的句子,往往一大早寫好的門對子,中午時分便會取空。1976年粉碎“四人幫”之后,祖父心情大好,桌子擺到了大隊部的公路旁,工作時間也就不止一天的了。揮毫落筆墨痕新,家家門巷盡成春的記憶猶在。聽父輩說,祖父認了好幾個“干兒子”,家里已經有父親和叔叔,為啥不嫌煩還認一堆干兒子呢?父親答曰:祖父教書時,遇到聰穎好學的孩子,會格外愛護關照,一來二去,自然感情深厚如同己出。如今我父親與其“干哥哥”向多柏先生交往頻繁融洽。

祖父一輩子坎坷動蕩,屈辱隱忍,但豁達積極。他的夢想和與追求,挫折與無奈,不是自己所能掌控的。在祖父離世30年后的今天,我依然以有這樣的長輩為傲,以他的痛為痛,以他的悲為悲。在祖父真實的“自述”中,一遍遍咀嚼每一顆文字,揣摩每一件事背后的企圖,丈量每一步腳跡……祖父高遠的人生抱負與跌宕的人生際遇,回旋為他內心深處不為人知的波瀾,走向天堂……在這個禮樂崩壞道德標準失范的年代,在這個利益為王貪欲橫流的日子,我們的父輩們,祖父、父親和男人們,形象越來越扭曲變形。家族與社會的脊梁,人生與人性的楷模,正在坍塌。基于此,內心深處深深地呼喚:公正公平、通達博愛、良善又有擔當的父輩……

令人告慰的是,祖父的長子我父親傅衣校畢業于湖南師范大學,是當地傅氏家族第一個獲得高等畢業文憑的人士。孫輩傅亮獲得華南理工大學工學博士學位,多次訪美;孫女傅瑩獲暨南大學文學博士學位并進入博士后流動站工作,為美國威斯康星大學交換學者;傅雄畢業于鄖陽醫學院;傅強畢業于湖北汽車工學院;傅英畢業于武漢糧食學院;重孫輩傅奇畢業于華北電力大學(北京),傅敏正在同濟大學攻讀學士學位……祖父的后人大多接受高等教育,憑借自己的能力有尊嚴地生活著,想來也是可以告慰作為教育工作者祖父的在天之靈了!

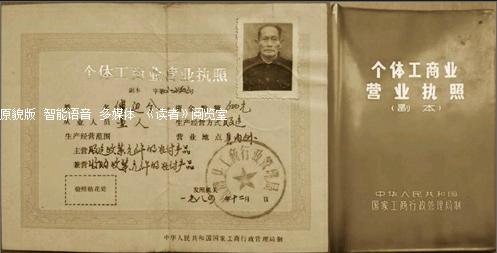

祖父傅道合借兒子傅衣校之名寫的信

敬愛的中共湖北省委會負責同志:

我父名叫傅道合,生于1919年,現年61歲,家住湖南省臨澧縣新合人民公社黃陵大隊。他從小讀書,至1935年在澧縣中學畢業時,因遭大水災失學。從而在本地教書。1938年為抗日改入陸軍步兵學校(該校由南京遷湖南后遷廣西)畢業后,因重病回家,病稍愈不在本地教書。教書期間還代理偽文昌鄉第十五保保長十個月。

1942年1月因病根治,再次參軍抗日,即參加偽陸軍暫編第一師第三團第二營第六連第三排任排長,卜憲忠同志任副排長。該部名為抗日,實與新四軍對抗。(當時偽六連駐防在湖北隨縣綠木嶺一帶)

1942年4月12日由于卜憲忠同志對他(指我父)比較了解,介紹他入黨,當晚在陣地排指揮宣誓。后多次商量把偽軍帶入解放區,加入新四軍。由于我父反對內戰,要求抗日,對新四軍不設防等情況,偽營長鄧玉華曾召集全營軍人大會,對他進行毒打。打后一個星期時生活不能自理,全由卜憲忠同志和他排的士兵們護理。一個月后,他身體已經復原,所以由卜憲忠同志召集會議,決定第二營的四個連全部起義,投入新四軍。由于當時的偽師長王認曲,偽營長鄧玉華,偽連長朱增榮,都是我父同鄉人,卜憲忠同志怕這些壞蛋對我家誅滅九族,建議我父到武漢或回家,暫緩一段時間再與他聯系。并在會上決定,我父離開偽軍三天后再起義,會后我父與卜憲忠同志研究問題 ?了三天才離開偽部,在我父離開偽部第三天(即會后六天)晚上全營起義。當時參加起義的有四連、五連、六連,機槍連部分軍人共六個排,四連、五連、機槍連連長都參加了起義,但在起義中,機槍連的熊連長陣亡。(部隊起義是在42年8月)我父回家后,10月份向卜憲忠同志寫信,(通信處是:湖北省隨縣雙河飯店)約一個多月后收到卜憲忠本人的回信,他建議我父以教書為主,并要我父再寫信時,通信處繼續寫“雙河飯店請張云芝同志轉交”。43年下期我父按卜憲忠同志告訴的通信處又給他寫了信。44年5月份我父又收到了卜憲忠同志的回信,并告訴我父,應繼續以教書為主,同時想法打入敵人內部,爭奪政治勢力,便于打擊反動派。所以我父在1944年6月任三青團分隊長二個月后,與貧農高永松才圣海等了當地惡棍陳本忠,并逃亡湖北宜都,到偽66軍185師衛生隊任準尉事務處。至1945年2月回家,我父給卜憲忠同志寫了一封信。45年5月我父收到了張云芝同志的來信。告訴卜憲忠同志通信處已轉到湖北沙洋三友旅社。我父按照張云芝同志介紹新的通信處給卜憲忠寫了信,并告訴上述經歷,但未收到回信。1945年底我父特地趕到湖北沙洋三友旅社找卜憲忠同志,住了三天未能找到卜憲忠同志,只好回家,繼續以教書為主要職業。同時還是想法打入敵人內部,以資活動。所以1947年暑假中任偽三青團臨澧分團合口辦事處宣傳課長28天。開學后辭去課長職務,繼續教書,直到解放。

解放初期,我父請云月生同志(臨澧縣第六連連長)代找卜憲忠同志,想恢復組織生活,約三個月后,云月生同志告訴我父說查不到卜憲忠同志。

我父因上述歷史問題,1963年以后定為壞分子。文化革命運動中又升級為反革命分子。過去我們在填寫表格時,也只知道填他任的偽職和分子成份。由于這些表格長期存在我和檔案中,所以我們長期受株連,文化革命運動中,長期被綑、打、批、斗。我女兒這次高考,政審表中,又要填寫些內容。

這次暑假我回家和父談到他的問題,他說現在黨領導真英明,政策逐步落實。所以,他就把上述問題第一次告訴了我。(他由于怕引起不必要的麻煩,至今沒有告訴家里的任何人。現只要我想法幫他找找卜憲忠同志)

我特地向敬愛的省委寫信,請求幫我們把此事查一查,看是否屬實,若屬實,若屬實,了決此案。若不屬實,便于我們對他教育幫助。敬盼早日回信。

敬禮

傅衣校

一九八O年九月十日