藝術不老

2015-10-13 05:14:32

粵海風 2015年4期

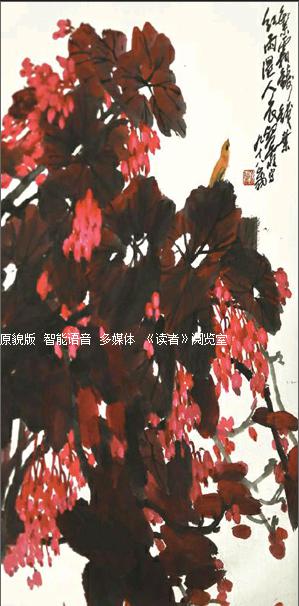

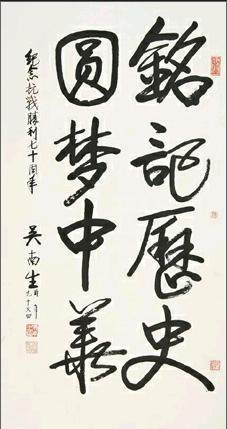

面對一件藝術作品,我們通常會去了解它的創作者,希望知道他們是在怎樣的情形下創作的,有著怎樣的情緒,怎樣的情感,怎樣的創作沖動,這些背景賦予了作品新的內涵與意味,令觀者產生全新的感動。比如“繁霜·紅雨”圖,飽滿的色彩帶給我們的是旺盛的生命力,但是當我們得知作品出自百歲老人之手時,畫作與畫家的關系就混為一體了,它帶給我們的是關于藝術與生命、瞬間與永恒的思考,其深意遠遠超出了一幅中國花鳥畫作的紙上表達。“銘記歷史·圓夢中華”是吳南生的書法作品,呈現的是簡單的八個漢字,但它承載的卻是一個人從熱血少年到白發老者的堅持,創作者的輝煌并不在于曾經小小年紀就走上革命道路,也并非曾經倡議籌辦3個經濟特區,并歷任省委主要領導,吳老所有打動人心的力量,全都來自他對生命意義矢志不渝的抒寫;剪紙《荷》的作者陳秋英,1949年參加中國人民解放軍,然而當他走入退休人員隊伍時,開始了新的人生,細膩而唯美的畫面,剪與紙的契合,是創作者一遍遍精心構思的結果,因為在他看來,沒有老去的眼睛,只是不老的藝術;泥塑《喝酒》,鮮活的人物形象,充滿趣味的審美,誰又能想到它的創作者已年過80呢?

藝術作伴,青春不老。這是藝術帶給我們的神奇,也是藝術帶給我們的不老青春。

(點評:管瓊)

猜你喜歡

創作(2020年3期)2020-06-28 05:52:44

讀友·少年文學(清雅版)(2020年2期)2020-06-15 11:16:34

兒童繪本(2018年22期)2018-12-13 23:14:52

讀友·少年文學(清雅版)(2018年3期)2018-09-10 06:04:54

讀者·校園版(2018年13期)2018-06-19 06:20:12

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 16:58:59

讀者(2016年7期)2016-03-11 12:14:36

文藝論壇(2016年23期)2016-02-28 09:24:07

爆笑show(2014年10期)2014-12-18 22:27:48

小說月刊(2014年1期)2014-04-23 09:00:04