關聯整合視域下“X(就)是X”結構的認知語用闡釋

摘 要:概念整合理論和關聯理論都有自身的不足之處,二者的不足之處也決定了二者具有很強的互補性。鑒于此,王文斌、林波提出了認知語用推理模型并解釋了幽默語言現象。然而,該理論模型仍有改進的空間,本文嘗試從關聯整合視角出發對其進行修改,并對漢語中“X(就)是X”結構做出具體分析。

關鍵詞:同義反復語 X Be X結構 關聯整合理論

引言

同義反復語(tautological utterance)是人們日常生活中經常遇到的一種語言現象,日常對話中、文學作品里都可以見其身影。從詞源上來看,“tautology”來自拉丁語“tautologos”,其中“tauto-”義為“相同的”,“-logos”義為“言語”。American Heritage Dictionary of English Language把“同義反復”定義為“不必要的意義重復,冗余”。從邏輯學的角度來看,同義反復語指在邏輯上必然為真的話語。例如,不管明天天氣如何,“明天會下雨或者不會下雨”這句話的真值條件永遠為真。從傳統修辭學的角度來看,同義反復語是一種辭格,它可以產生積極的或消極的修辭效果。例如,呂叔湘(1984:92)指出:“同義反復有時候產生積極的修辭效果,但更多的時候是產生一種消極的修辭效果。”如,“戰爭就是戰爭”,“戰爭”一詞占據了主語和賓語的位置,表面看似毫無意義,其實是在強調戰爭殘酷、血腥的特點。發話人運用同義反復表達了自己內心的無奈和對戰爭的憎惡之情,產生了消極的修辭效果。在漢語中,同義反復語的典型結構為“X(就)是X”,突出特點為句子的主語和表語是相同的語言表達式。在漢語中“X”的典型成份為名詞,即“NP1 is NP1”“名詞1是名詞1”。例如漢語中經常說的“釘是釘,鉚是鉚”“一是一,二是二”。然而,漢語往往在“是”前面添加修飾成份,構成“就是”“都是”“總歸是”“到底是”等等。這些修飾成份起到了強化、加強語氣的作用。如“老師總歸是老師”“女生就是女生”。

概念整合理論和關聯理論是當今認知語言學和語用學的兩大重要理論。然而兩大理論都有自身的不足之處。概念整合理論忽視了言語交際中推理的重要作用,對新顯結構的解釋也缺乏原則性的指導。而關聯理論似乎又只是對交際原則的籠統概括而缺乏細化的指導,更沒有解釋認知層面上的具體操作過程。兩大理論的不足之處也恰恰決定了二者具有極強的互補性。縱觀近幾年的研究,作者發現有很多學者已嘗試把二者相結合。例如,為揭示幽默語言的解讀過程,王文斌、林波(2002)以兩論的互補為理論基礎提出了認知語用工作模型。之后,方碧月和張志江(2007)對該模式進行研究后,指出了該模型的一些缺陷并嘗試對其進行了修改。修改后的理論模型更好地解釋了幽默語言的認知機制。然而,該理論模型僅僅討論了幽默語言,并未對言語交際中其他現象進行研究。未涉及的現象之一便是同義反復語。因此,本文將對該模型進行再修改,建立新的關聯整合理論模型,并對同義反復語的典型“X Be X”結構進行闡釋。

一、“X(就)是X”結構的相關研究

顧名思義,“X(就)是X”結構是指句子主語和表語使用相同語言表達式的一類句子。該結構看似沒有向聽話人傳遞任何信息,實則隱含了豐富的會話含義,表達了發話人的情感態度。有關該結構的譯法有很多,如,Brown和Levinson(1978:225)用“tautology”來指代這一結構。沈少華(1996:260)用“epandiplosis”來指代這一現象,并把它譯為“首詞重復”。陳新仁(2003、2004)采納了沈少華的翻譯,并發表了一系列關于首詞重復的文章。文旭(2003)把它譯為“同義反復話語”。陳小明(2006)采用“同義反復”這一譯法。姜輝(2013:56)為了更好地突出該結構獨有的特點,將其譯為“首尾詞重復判斷句”。不同版本的譯法各有千秋,“首詞重復”突出了該結構的詞匯使用特點;“同義反復”體現了該結構的語義特點;姜輝的譯法既突出了該結構的句法特征,又體現了其詞匯使用特征。因此,作者更傾向于姜輝的“首尾詞重復判斷句”。

對于該結構的研究由來已久,學者們主要從修辭學、語義學、語用學研究其形成的原因和意義。從語用學上來講,Grice(1975)提出了會話原則,其中之一是量的準則。量的準則要求說話人要提供足夠的話語信息來供聽話人理解。Grice認為像“War is war”之類的話違反了量準則。從表面上看,交際雙方沒有合作,而實際上卻是在更深的程度上進行了合作,會話含義也便由此而生。Levinson(1983)沿著Grice的思路進一步研究,并認為語境是理解這類話語的關鍵。從語義學上來講,Wierzbicka(1987)的觀點與Grice,Levinson等人的觀點截然不同。她認為“X Be X”結構的交際含義規約地依附在某些結構中,可以從語義學的角度來分析這一結構的語義屬性,而不是依靠某個普遍性語用原則。這種完全摒棄語用因素的做法使她被看作激進語義學的代表人物。Fraser(1988)則認為這兩種觀點都過于激進,前者否定了語義因素在句子理解中的作用,而后者又忽視了話語理解中的語境因素。他認為任何一個句子都包括兩個單獨的、互不相同的成分。一個是命題內容,涉及到說話人要表達的命題內容,另一個則是直接的言外力量潛勢,表明說話人真正的交際意圖。近年來受認知科學的影響,許多學者也從認知語言學的視角進行研究。如,高航(2000)用原型范疇理論來研究該結構的核心意義的理解問題。陳新仁(2002、2003、2004)和文旭(2003)提出用關聯理論來解釋該結構的認知機制和含義解讀。姜暉(2013)用認知語境和理想化認知模型解讀了該結構的會話含義和發話人的主觀意圖。

二、概念整合理論

語言是思維的物質外殼,我們可以通過同義反復語這一語言現象來窺探大腦是如何組織語言的。人類的思維方式主要有兩種,一種是分析,另一種是整合。人們通過分析和整合來認識世界。分析是為了把握事物的本質,要把事物分解成各種屬性、各種成分、各個方面,通過對各個組成部分的認識來達到對整體的認識。整合則反過來,就是把事物的各個屬性、成分、方面綜合起來,融為一體,是通過對整體性質的把握,來加深對各個組成部分的認識。這兩個過程互相聯系,分析當中有綜合,綜合當中也有分析,分析和綜合貫串于我們思維的整個過程。在整合思想大潮流的背景下,Fauconnier先后提出了心智空間(Mental Space)和概念整合理論(Conceptual Blending Theory)。該理論為人類的創新思維和新概念產生提供了有力的解釋。

概念整合理論中一個重要的部分就是概念整合網絡,它指的是以框架為結構的心理空間網絡。框架由說話人的背景知識所構建。Fauconnier ﹠ Turner認為,一個完整的概念整合網絡包括了四個概念空間:輸入空間Ⅰ(Input SpaceⅠ),輸入空間Ⅱ(Input Space Ⅱ),類屬空間(Generic Space),合成空間(Blending Space)。并將這四種空間以圖像的形式表現出來,

概念合成是一個四空間映射的過程。其運演流程大體是:兩輸入空間的跨空間映射→類屬空間映射→合成空間投射。首先是兩輸入空間(input)的跨空間映射(cross space mapping),即兩輸入空間里的一部分對應元素之間的映射,所以算作“部分映射(partial mapping)”。然后是類屬空間。類屬空間映射是對兩輸入空間所共有的抽象的組織結構進行的映射。第三個原則是合成(blend)。合成是指兩輸入空間向合成空間的投射。第四個原則是新顯結構(emergent structure)。

吳為善(2011)指出,類屬空間向兩個輸入空間映射,整合反映出輸入空間共同的、常見的、抽象的組織與結構,從而規定了跨空間映射的核心內容。他認為,人們對于某一概念的獲得并不是一蹴而就的,通常經歷了如下過程:首先,籠統地將表象的東西進行“組合(composition)”;其次,在知識框架中使初步獲得的材料加以“完善(complete)”;最后的“擴展(elaboration)”,是對“完善”了的概念進行精細加工整合。經過這三個彼此關聯的心智認知活動后產生新顯結構。

概念合成是一種強大的心智能力,在人類的思維活動中起著決定性的作用,創造出了這個五彩繽紛的語言世界。

三、關聯理論

(一)關聯理論的交際觀

關聯理論(relevance theory)是由Dan Sperber和Deirdre Wilson 在《關聯性:交際與認知》(1986/1995)一書中系統地提出的。他們把語言交際看作是一個明示一個推理過程,明示與說話人有關,推理主要與聽話人有關。從說話人的角度來說,交際是一種明示過程,明示是通過某種使聽話人“顯映的”(manifest)方式進行編碼,把信息意圖明白地展現出來。從聽話人的角度來說,交際又是一個推理過程,推理就是根據說話人的明示行為(比如話語),結合語境假設,求得語境效果,獲知說話人的交際意圖。

(二)關聯理論的語境觀

關聯理論的認知語境把語境看成是一個心理建構體,即存在于聽話者大腦中的一系列可顯映的事實或假設構成的集合。認知語境包含著各種信息,主要由三種信息組成:詞匯信息、百科信息和邏輯信息。不同的人具有不同的認知語境,人們主要依靠“相互顯映”和“互明”(即交際雙方對認知語境中的事實或假設在心理上能做出共同的認知和推斷)來達到相互交際、理解的目的。傳統語用學把“語境”看作是事先確定的常項,把“相關”看作是按會話合作準則進行含義推導后才能確定的變項。而關聯理論的認知語境是一個動態語境,它把“關聯”看作常項,把“語境”看作變項,認知語境是在話語的理解過程中不斷選擇的結果,是聽話人的一個重新構建的不斷循環的過程。在話語理解過程中,被認識的新信息與已經被處理的、存在于聽話人認知中的部分信息相結合形成新的認知語境,而新的認知語境又與新信息相結合,不斷構成新的認知背景。

(三)語境效果

關聯離不開語境效果,改變和改善某個語境就是對那個語境產生效果,即語境效果。當新信息與現時語境假設(contextual assumption)發生以下三種作用的任意一種時,便產生語境效果:加強現時語境假設;與現時語境假設相矛盾并將它打消;與現時語境假設相結合產生一個語境暗含(Sperber & Wilson,1986/1995:108-117;Wilson,1995)。

關聯理論關注的核心問題是交際與認知。關聯理論認為,話語的關聯程度依賴于語境效果和處理努力,語境效果與關聯成正比,處理努力與關聯成反比。它把處理努力理解為認知語言環境所消耗的腦力。關聯性越強,話語就越直接,認知所耗的腦力越小,給受話者帶來的認知負荷就越小;關聯性越弱,話語就越隱含,消耗的腦力越大,受話人的認知負荷越大。交際中說話人對認知負荷增減的利用就表現為一種交際策略的利用。

四、關聯整合理論

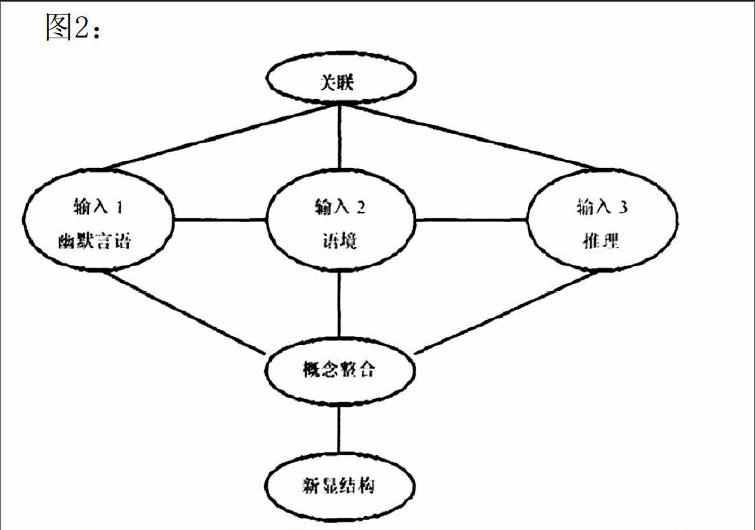

關聯理論與概念整合理論有各自的優勢,也有各自的短板。鑒于此,王文斌、林波(2003)提出了“認知語用工作模型”。如圖2所示:

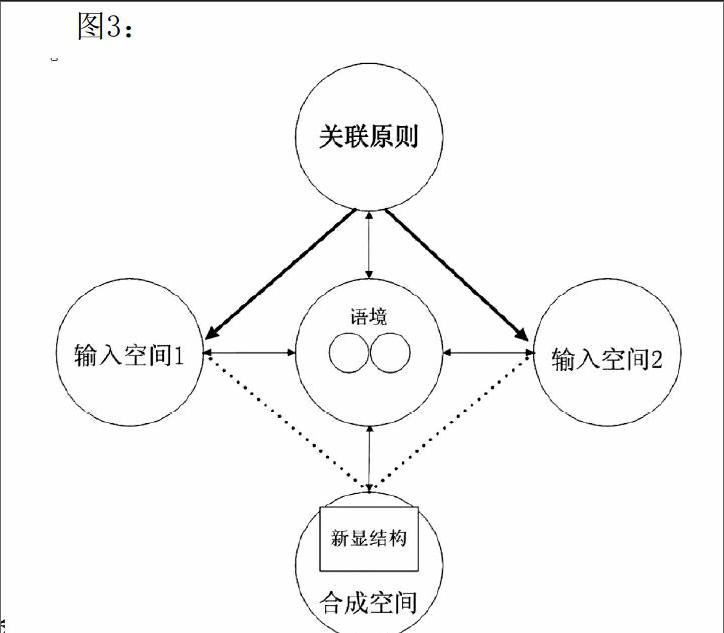

該模型結合了CBT和RT,將幽默言語、語境、推理、概念合成以及新顯結構組合成為一個相互連接的有機整體。該模型在分析幽默語言時顯示出強大的解釋力。然而,作者認為該模型仍有不足之處。概括起來有以下幾點:(1)該模型中各個部分的連接均為實線,而概念合成理論中有虛實之分,該模型并未解釋用實線的用意。(2)概念合成理論中各空間的映射是相互的,具有互動性和方向性。該模型用無方向的實線表示并未解釋各空間之間互動的方向性。(3)在概念合成理論中,新顯結構是在合成空間中生成的。新顯結構與合成空間不相同,但確實有其重合的地方,這里把新顯結構單列出來,不能體現其與合成空間重合的部分。(4)語境是一個很寬泛的概念,并有狹義和廣義之分,既包括語言因素,也包括非語言因素。語境具有動態性,且發話人和聽話人心中所凸顯的語境成分不一定都是完全重合的。凸顯語境承載了交際雙方注意力的焦點,因此應該在語境模型中表現出來。考慮到以上問題,本文作者嘗試在王文斌、林波的基礎上建立以下理論模型:

其中關聯即事物與事物之間的聯系,聯系具有普遍性、客觀性,因此關聯可以作為一種總原則指導言語交際順利完成。實線表示關聯關系,虛線表示映射關系。語境與周圍的關系均為實線雙箭頭,表示一種雙向互動關聯關系。關聯原則作為總原則制約著輸入空間內容的選擇,其連接線為實線單方向的箭頭,表示一種單項控制關系。輸入空間1為說話者組織話語的語言表達空間,是發話人話語字面意義承載空間。輸入空間2為聽話人進行推理的心理推理空間,是聽話人推理過程承載空間。中間為話語產生的語境,其中語境內含的小圓為語境中凸顯的成分。靠近輸入空間1的小圓代表發話人凸顯的語境,靠近輸入空間2的小圓代表聽話人凸顯的語境。兩個小圓的位置關系有三種情況:(1)兩者位置完全重合,即交際雙方關注的焦點具有一致性。此時發話人的交際意圖能夠完全被聽話人理解。(2)兩者位置部分重合,即交際雙方的焦點具有部分一致性,此時發話人的交際意圖不能夠被完全理解,便會出現聽話人一知半解,似懂非懂的狀態。(3)兩者沒有重合部分,即交際雙方注意力的焦點不一致。這時便會產生誤解,導致交際意圖傳遞失敗。交際雙方凸顯語境和發話人的交際意圖得以實現。最后在合成空間中形成新顯結構。

該模型的運作過程可歸納如下:交際雙方相互接觸,在關聯原則的指導下,發話人頭腦中存儲語言知識能力的模塊被激活,語境中的一部分內容被凸顯,發話人圍繞自己注意的焦點在輸入空間1中組織語言。話語的產生同時也作用于語境中并產生了一定的語境效果。從輸入空間1到產生語境效果是發話人明示自己信息意圖的過程,也是一種信息編碼過程。在接收到發話人給出的信息后,聽話人頭腦中分析信息的模塊被激活,語境中的一部分內容被凸顯,聽話人開始對發話人的信息進行推理。在推理的同時受語境效果的影響不斷調整自己的凸顯語境。最后在共享凸顯語境(交際雙方凸顯語境重合時)的影響下,發話人和聽話人便可在合成空間中完成整個交際過程,發話人傳遞的交際意圖即為合成空間中的新顯結構。發話人的話語,聽話人的推理和共享凸顯語境創造了新顯結構,同時從新顯結構也能推知三者之間的互動關系。

五、“X(就)是X”結構的關聯整合分析

正如激進語義觀所言,“X(就)是X”結構中有一部分已經具有相對固定的意思,如“釘是釘,卯是卯”。這一部分內容有著相對穩定的規約意思,幾乎不受語境因素的影響,但在大多數情況下,詞匯的意思要靠語境來推得。本文將重點討論受語境影響較大的這一部分內容。

(一)“戰爭就是戰爭”

假設發話人A和聽話人B在一起看戰爭片,畫面血腥。這時A對B說“戰爭就是戰爭”,若單從句子表層結構來看,A并未向B傳遞任何新信息,甚至可以被看作是一句廢話。然而事實卻與之相反。首先,交際雙方必然是相互聯系著的,哪里有交流,哪里就必然有關聯。在關聯原則總的指導下,發話人要根據交際雙方當時所處的時空建構一個有關戰爭的認知語境,這個認知語境包含很多內容:戰爭中的主體通常是國家;戰爭很恐怖;戰爭充滿血腥和暴力;戰爭和人有關、和武器有關、和利益有關;戰爭有正義和非正義之分;現代戰爭與高科技有關;戰爭讓人感到無奈,等等。這些內容便是發話人組織語言的靈感來源,當發話人意欲向聽話人傳遞時間、地點、人物、事件、情感態度等信息時,發話人頭腦中組織語言的心智模塊被激活,發話人根據自身需要從認知語境中選取“戰爭血腥暴力的特點”來組織語言,這些被選取的內容在輸入空間1進行編碼運算,最終轉變成一系列的語言符號。當發話人完成語言編碼說出“戰爭就是戰爭”時,也會產生相應的語境效果。聽話人在接收到發話人給出的語碼信息后,開始進行推理解碼工作,這個推理過程同樣受關聯原則的控制并受語境效果的影響。在這個結構中,前一個“戰爭”為無標記形式,表示被稱為“戰爭”的一類事件;后一個“戰爭”是有標記形式,表示戰爭所具有的典型本質特征,傳遞了發話人的交際意圖。一個正常的聽話人能夠注意到該結構首尾詞重復這一特點,并能從相關的語境和百科知識中搜尋該句話所凸顯的認知語境和最大關聯信息。最后,發話人的言語,被凸顯的共享認知語境以及聽話人的心理推理內容共同投射到合成空間。在合成空間中生成新顯結構,“我們剛剛看的戰爭具有血腥暴力的特點”。新顯結構承載了發話人意欲表達的主觀看法,傳遞了交際意圖。

(二)“女人就是女人”

假設A在向朋友B抱怨自己妻子每次出門都要梳妝打扮很長時間,朋友B聽后便對A說了這句話,A聽到這句話后,心領神會地笑了笑。首先,在關聯總則的控制下,B根據當時情景構建了一個關于女人的認知語境。這個認知語境包含很多知識,例如:女人愛美;女人是弱者;女人愛干凈;女人心眼小,愛斤斤計較,等等;B根據自身需要,選擇“女人愛美”這一知識作為自己的凸顯認知語境。然后,發話人B便在輸入空間1中對“女人愛美”這一內容進行編碼加工,將其轉換成語言符號傳遞給聽話人。在轉換成語言符號時,發話人使用了“X(就)是X”結構來表達自己的主觀看法,并引起聽話人的注意和思考,后一個“X”相對而言是有標記的用法,并提示聽話人去推理交際意圖。聽話人在接收到這一信息后,開始進行推理解碼工作。由于交際雙方處于共同的時空,聽話人能夠注意到首尾詞重復這一現象,并在語境效果的影響下不斷調整自己的注意力焦點,使自己凸顯的認知語境和發話人的相同。最后,發話人的信息意圖,雙方的凸顯認知語境以及聽話人的心理推理內容在合成空間進行整合,整合的結果便產生了新顯結構,“你無法改變女人天生愛美這一本質特點”。新顯結構即為發話人的交際意圖。

(三)“男孩兒就是男孩兒”

假設一個男孩兒把教室的玻璃打碎了,班里的女孩兒A便對另一個女孩兒B說,“男孩兒就是男孩兒”。首先,發話人A意欲向B表達自己的一些想法,A需要根據當時情景構造出關于男孩的認知語境,這個認知語境包含男孩兒天生比較淘氣;男孩兒比較勇敢;男孩兒容易闖禍等等知識。發話人在認知語境中選擇凸顯“男孩兒淘氣,愛闖禍”這一知識,并在輸入空間1將其加工成語言符號傳遞信息意圖。然后,聽話人在語境效果影響下,不斷調整自己的凸顯認知語境,以尋求最佳關聯。最后,發話人的信息意圖、雙方共享的凸顯語境以及聽話人的心理推理內容在合成空間進行整合,最終發話人的交際意圖“我們無法改變男孩兒愛闖禍這一特點”得到順利傳遞。

結語

“X(就)是X”結構的意義具有可推導性,反映了人們創造性使用語言的過程,體現了發話人的主觀意圖和聽話人的心理推理能力。任何形式的言語均受制于語境,它們只有在特定的語境中才能被理解。同時也說明,任何形式的言語均有人類思維的烙印,關聯整合理論不僅能夠解釋幽默語言,亦能夠解釋日常會話中的其他語言現象。當然,關聯整合理論仍存在不足之處,作者相信隨著討論的不斷深入,該理論模型會更加完善成熟。

(基金項目:河南大學研究生科研創新專項基金,項目編號:[Y132767]。)

參考文獻:

[1]Lyons,J.Semantics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1977.

[2]Fauconnier,G.Mappings in Thought and Language[M].Cambridge:Cambridge University Press, 1977.

[3]Fauconnier,G.Mental Spaces:Aspects of Meaning Construction in Natural Language[M].北京:世界圖書出版公司,2008.

[4]Levinson,S.C.Pragmatics[M].Cambridge:Cambridge University Press,1983.

[5]Sperber,D.& D.Wilson.Relevance:Communication and Cognition[M].北京:外語教學與研究出版社,2001.

[6]方碧月,張志江.言語幽默的關聯整合模式[J].天津外國語學院學報,2007,(3):26.

[7]高航,張鳳.同語的認知解釋[J].解放軍外國語學院學報,2000,(5):21-31.

[8]何自然.語用學概論[M].長沙:湖南教育出版社,1987.

[9]姜暉.X Be X結構意義形成的認知語義闡釋[J].外語與外語教學,2013,(2):56-59.

[10]呂叔湘.語文雜記[M].上海:上海教育出版社,1984.

[11]牛保義.認知語言學經典文獻選讀[M].開封:河南大學出版社,2008.

[12]文旭.同義反復話語的特征及其認知語用解釋[J].外國語言文學,2003,(3):30-33.

[13]王文斌,林波.英語幽默言語的認知語用探究[J].外國語,2003,(4):36.

[14]吳為善.認知語言學與漢語研究[M].上海:復旦大學出版社,2011:255-256.

(趙丹 河南開封 河南大學外語學院 475001)