龍門老區巨變

龍門縣建縣始于明弘治九年(1496年),位于廣東省中部,惠州市西北部,東南與河源、博羅接壤,西南與從化、增城毗鄰,北與新豐相連。據史載:“其地為增之上龍門,故以龍門名縣立”。

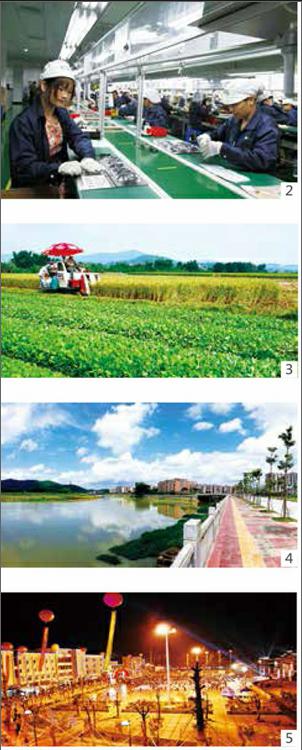

龍門縣交通便利,已融入“珠三角主要城市一小時經濟生活圈”。途經龍門的廣河高速已建成通車,規劃有仁深高速、汕湛高速、大廣高速等高速公路在境內縱橫交錯。縣內生態環境良好,旅游資源豐富,有“北回歸線上的綠洲”之美譽的南昆山,形成了“森林度假、溫泉養生、田園風光、民俗風情”四個旅游板塊。

近年來,龍門縣還先后獲得中國現代民間繪畫畫鄉、中國年桔之鄉、中國民間文化藝術之鄉、中國溫泉之鄉、全國最佳文化生態旅游目的地、廣東省旅游強縣、廣東省林業生態縣、廣東省教育強縣、廣東省文明縣城、廣東省衛生縣城、廣東省雙擁模范縣、廣東省生態縣等稱號。獲“世界森林溫泉保養地”認證。

今日龍門

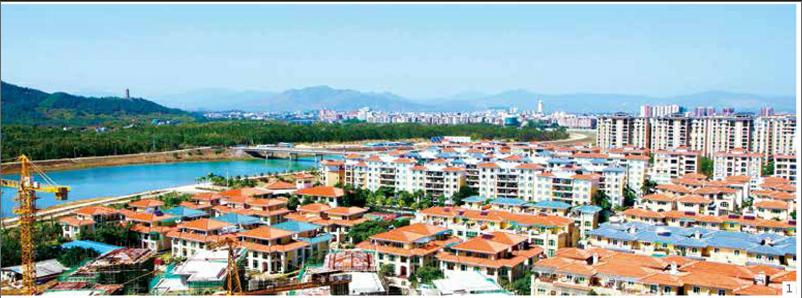

近年來,龍門縣委、縣政府立足實際,明確建設“五位一體”協調發展的生態文明示范縣的總體目標,以及“人本興縣、生態立縣、工業富縣、農業穩縣、旅游旺縣、文化強縣”的發展戰略,堅定了“舉生態文明之旗,走工業強縣之路”的發展定位,通過全面實施“3+2”發展戰略,即:產業園區、城鎮擴容提質、交通建設“三大抓手”,旅游、文化“兩大特色產業”,推動了經濟社會持續快速發展。近年來全縣地區生產總值年均增長15%以上,到2014年達到140億元。2014年,全縣固定資產投資達到130.76億元,比增42.6%;公共財政預算收入突破10億元大關,增長29.64%。在惠州市29個經濟主要監測指標中,龍門有21項指標位居第一。

今年以來,面對經濟發展新常態,縣委、縣政府堅持早謀劃、早部署,強抓落實,推動經濟持續較快發展。上半年,全縣完成GDP71.73億元,增長14.7%;固定資產投資86.09億元,增長43.1%,其中工業投資28.73億元,增長41.2%,基礎設施投資15.2億元,增長46%。

四大亮點

【交通基礎設施加快建設,區位優勢進一步凸顯】

自2013年以來,龍門抓住全省加大對欠發達地區交通基礎設施建設以及加快推進高速公路建設的契機,舉全縣之力推進以“3+2+2”交通道路建設為重點的“交通建設大會戰”工作,加快了大廣高速公路、武深高速公路、惠龍高速公路3條高速公路龍門段以及省道、縣道的建設,力爭以交通先行推動龍門進位趕超。

到2017年,龍門全縣高速公路120.3公里,8個鄉鎮可通高速,公路網密度提高到91.5公里/百平方公里,形成縱橫交錯、布局合理的公路網絡,龍門將成為粵中地區的交通樞紐,全面融入珠三角1小時經濟生活圈。

【社會管理創新不斷拓展,民生福祉顯著改善】

近年來,龍門縣積極探索社會管理的新辦法、新途徑。扎實開展了人大代表創建平安責任區、政協委員創建和諧社區、爭創誠信守法先進戶等活動,建立推行外來工之家、婦女之家、復退軍人之家、司法惠民工作站等便民利民工作站。深入推行“四民主工作法”,全縣行政村運用“四民主工作法”表決事項落實率達98%。大力實施民生財政,確保財力向公共服務和社會保障領域傾斜。2014年,全縣投入民生資金10.28億元,實現了“鎮鎮皆強鎮”和廣東省教育強縣目標,被評為廣東省推進教育現代化先進縣;加快了農田水利基礎設施建設;扎實推進新農村建設,不斷提高人民群眾生活水平。

【生態環境質量全省領先】

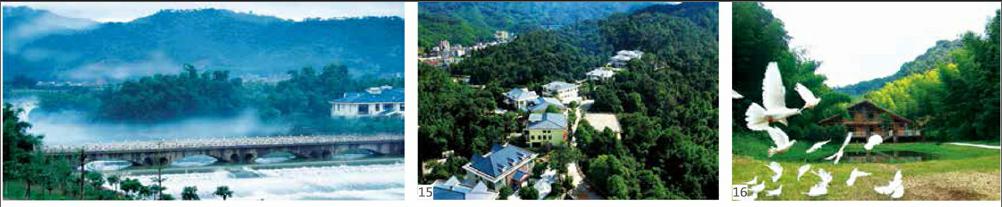

龍門是國家級生態示范縣,擁有得天獨厚的森林資源,森林覆蓋率達75.76%,有5個自然保護區,空氣質量達國家一級,被譽為“珠三角生態花園”。南昆山和桂峰山森林覆蓋率達96%以上,南昆山更有“南粵天然氧吧”之美譽。今年7月,龍門縣成為了全省首個省級生態縣。

近年來,龍門縣立足良好的資源稟賦、區位條件,以及對未來區域競爭的判斷,確定了建設“生態經濟特色縣”的總體目標和打造“珠三角生態花園”的功能定位,把生態建設、生態環境保護和生態型產業發展等工作擺在更加突出的戰略位置,走出了一條具有龍門特色的縣域經濟社會發展新路子。

【文化旅游資源別具特色】

龍門是客家文化、廣府文化和瑤族文化的交集地,有山、水、泉、湖、瀑、洞、民俗風情、文物古跡等16類文化旅游資源,客家山歌、粵劇、賽龍舟、舞火狗等傳統民間文化群芳爭艷。全縣有功武村古建筑群、見龍圍炮樓、廖金鳳墓和鶴湖圍等4處省級文物保護單位,46處縣(市)級文物保護單位,是全市文化資源最為富集的縣區。全縣有國家4A級旅游景區4家,旅游綜合競爭力連續四年位居全省十強。2014年,全縣接待游客742.2萬人次,實現旅游總收入31.9億元。

龍門農民畫被譽為廣東省文化名片。龍門縣不斷探索推進龍門農民畫產業化、市場化發展,先后組織農民畫到國內外展出,成功登上北京奧運會、上海世博會和廣州亞運會等世界性展示舞臺。目前,龍門農民畫產業已基本形成了集創作、收藏、展示、銷售、培訓、研發為一體的產業鏈條,從業人員達2.3萬,產值突破5億元。