刑事執行檢察視野下的羈押必要性審查制度初探*

●高祥陽 王平* 史焱* 王豐愷*/文

刑事執行檢察視野下的羈押必要性審查制度初探*

●高祥陽**王平***史焱***王豐愷***/文

在我國刑事羈押救濟制度的基本框架下,實證分析北京市昌平區看守所2010-2013年捕后強制措施變更情況統計數據,發掘刑事執行檢察部門在羈押必要性審查制度中的實踐優勢和理論基礎,建立以刑事執行檢察部門主導的審查制度,并逐步針對司法實踐中的問題從制度建設和工作模式上予以修正完善。

羈押必要性審查刑事執行檢察刑事羈押救濟

《刑事訴訟法》第93條確立了我國刑事羈押救濟制度的基本框架,賦予了檢察機關進行羈押必要性審查的法定職責。《人民檢察院刑事訴訟規則(試行)》617條規定:“偵查階段的羈押必要性審查由偵查監督部門負責,審判階段的羈押必要性審查由公訴部門負責,監所檢察部門在監所檢察中發現不需要羈押的,可以提出釋放犯罪嫌疑人或變更強制措施的意見,報經檢察長決定。”該條款確定了羈押必要性審查工作由公訴部門、偵監部門主導,刑事執行檢察(監所檢察)部門配合的工作格局。然而學界和司法界對此制度的設計仍然存在爭議,同時,羈押必要性審查的實踐效果也值得關注和探討。茲以北京市昌平區看守所2010-2013年逮捕后強制措施變更情況統計數據為例,實證地研究《新刑事訴訟法》第93條的制度設計與工作落實。

一、羈押必要性審查基層實踐狀況分析

(一)羈押必要性審查基層實踐現狀

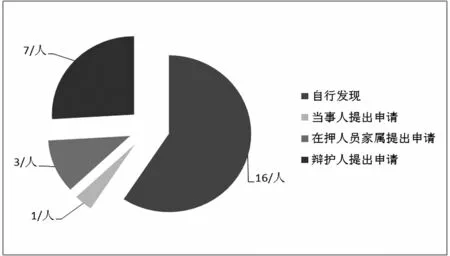

筆者對北京市昌平區人民檢察院駐所檢察室2013年全年共辦理羈押必要性審查案件27件27人,進行了統計分析,具體情況如下所示:

從圖1可以看出,羈押必要性審查案件來源主要以駐所檢察室自行發現為主,依申請提出的案件數量所占比例較小。

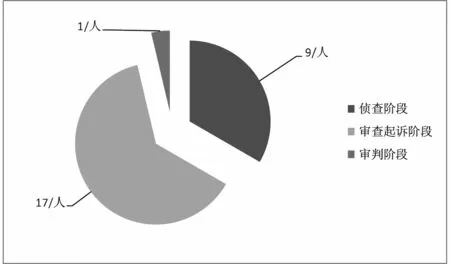

從圖2可以看出,羈押必要性審查案件啟動時所處的階段分布比較廣泛,可以說基本覆蓋了從偵查、審查起訴乃至審判階段的全過程,充分體現了刑事執行檢察部門的全程性優勢。

圖1 2013年北京市昌平區檢察院駐所檢察室羈押必要性審查案件來源

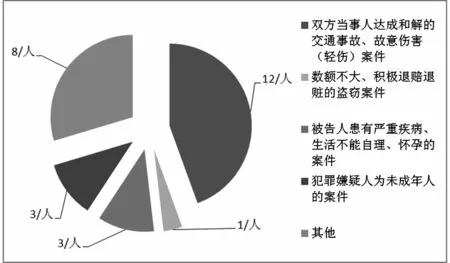

從圖3可以看出,羈押必要性審查案件類型以雙方當事人達成和解的交通事故、故意傷害(輕傷)案件為最多,總體來說案件類型比較多樣化,體現出刑事執行檢察部門在某些特殊類型的案件開展羈押必要性審查具有優勢。

圖2 2013年北京市昌平區檢察院駐所檢察室羈押必要性審查案件啟動階段

圖3 2013年北京市昌平區檢察院羈押必要性審查案件類型

(二)對羈押必要性審查基層實踐現狀的分析

1.權利告知有待加強。從圖1可以看出,羈押必要性審查案件的來源主要是以自行發現居多,反映出在押人員對該項權利的了解或重視程度不夠,其權利義務告知工作力度不夠,特別是申請羈押必要性審查的內容告知過于概括。另一個方面,也提醒駐所檢察室的發揮優勢,強化審查職能宣傳以推動在押人員自行申請。

2.執檢部門具有全程性優勢。從圖2可以看出,刑事執行檢察部門在羈押必要性審查方面具有全程性的優勢。圖2表明羈押必要性審查案件啟動的階段覆蓋范圍很廣,而且分布階段較為平均,相對偵監部門和公訴部門來說,執檢部門的優勢明顯,能夠掌握被羈押人的在押表現,對被羈押人的了解可以覆蓋到訴訟的全過程,在羈押必要性審查方面更具有優勢和便利。

3.羈押必要性審查對象要重點突出。從圖3可以看出,羈押必要性審查案件的類型總體來說比較多樣化,輕微刑事案件的比例相對來說居多,符合《關于人民檢察院監所檢察部門開展羈押必要性審查工作的參考意見》的思路。偵監部門、公訴部門持“廣義羈押必要性審查的觀點”,認為刑事執行檢察部門相對來說應更側重于未成年人、懷孕的婦女、老年人、殘疾人、患有嚴重疾病等在押人員身上,這樣可以避免內部矛盾、提高工作效率。對此,最高人民檢察院監所檢察廳副廳長周偉博士認為:“監所檢察部門承擔羈押必要性審查職責具有全程性、中立性的特點,熟悉被羈押人身體狀況、羈押表現,也方便了解犯罪嫌疑人、被告人捕后影響羈押必要性的后續案情等優勢,開展此項工作應先從簡單的做起,比如能夠達成和解的交通肇事、故意傷害(輕傷)案件;主觀惡性和社會危險性低且具備監護條件的未成年人犯罪案件;犯罪嫌疑人、被告人發生嚴重疾病、生活不能自理的案件;辯護方提出羈押必要性審查申請的案件;等等。”

二、羈押必要性審查實施模式評析

(一)對偵監部門為主導模式的評析

從權利定性角度來看,羈押必要性審查權是羈押決定權的自然延伸,是附屬于羈押決定權的一種權力。羈押必要性審查權與羈押決定權所實現的價值目標、決定審查的內容、權力運行方式等并無區別,甚至可以看成是同一種羈押決定權在不同階段的實行,如此羈押必要性審查權當然沒有必要由偵查監督部門以外的機關來行使。同時,偵監部門的優勢在于對案情比較了解,與偵查機關工作聯系密切易于協調,而且其還有人員配備、熟悉案件及犯罪嫌疑人、被告人基本情況等有利條件。[1]

但是,“羈押必要性審查權是羈押決定權的一種救濟權力。任何權力都是有擴張、肆行傾向的,羈押決定權也不例外,為了防止羈押決定權擴張肆行并最終蠶食權利,必須為其設置一種救濟渠道。救濟權利的通行做法就是以權力制約權力。”[2]也就是說,羈押必要性審查權其實質就是“以權力制約權力”,是一種權力救濟方式。羈押必要性審查權作為一種“糾錯”方式“由原來的決定機關行使顯然是不合適的,偵監機關是很難自我否定的,“沒有客觀中立性,再多的便利也會因自身利益受損而擱置,”[3]尋求中立的機關來掌控羈押必要性審查權就尤為重要。

(二)對三部門分段負責模式的評析

檢察院偵監部門和公訴部門多從此角度理解,認為應該由偵查部門和公訴部門分別負責其訴訟環節上的羈押必要性審查,刑事執行檢察部門只負責在監督工作中發現的幾種情況,這樣可以避免內部矛盾,提高工作效率。但是,這種鐵路警察各管一段的模式是不會發揮作用的。因為作為一種自我糾錯的審查模式,按照訴訟流程,分別由不同業務部門根據辦案需要動態地進行捕后羈押必要性審查的模式,易滋生檢察機關內部各業務部門之間的推諉,影響辦案效率。[4]況且我國的羈押制度本身就是分散的,分段負責的模式只會導致各利益機關出于自我保護的需要而架空,具有中立性、公正性的刑事執行檢察部門優勢也得不到發揮,這種模式是不實用的。

(三)對以刑事執行檢察為主導模式的評析

這是筆者主張的觀點。對于該模式的論證,筆者將從理論和實踐兩個角度來充分說明該模式的必要性和可行性。同時,也指出了該模式存在的一些問題,目的是為了更好的完善以刑事執行檢察為主導的模式。

從實踐角度來看,執檢部門的優勢在于立場相對客觀中立,能夠掌握被羈押人的在所表現,可以跟蹤訴訟的全過程,在了解羈押必要性情節方面具有優勢,同時,執檢部門的定位保證其履行羈押必要性審查職能是從維護在押人員合法權益的角度出發,更加符合的立法原意。具體來說:其一,臨近性、及時性特點。執檢部門由于在看守所設有駐所檢察室的派駐優勢,可以在日常監督工作中發現不當羈押和不必要羈押,并可以及時受理申請。其二,中立性、客觀性特點。由偵監、公訴部門進行羈押必要性審查,會因為涉及到自身利益而影響公正,而執檢部門不涉訴訟,是相對中立的內部機構,地位超脫。[5]其三,與其任務相匹配的特點。執檢部門具有保障人權與監管安全的法定職責與羈押必要性審查的主要價值目標不謀而合,切實保障了在押人員的合法權益。

同時,執檢部門刑事該項權力符合以下原理:其一,權力制衡原則。孟德斯鳩曰:“一切有權力的人都容易濫用權力,這是萬古不易的一條經驗。有權力的人們使用權力一直到遇有界限的地方才休止”。[6]審前羈押作為一種國家權力也有可能被濫用,而刑事執行檢察部門中立性的優勢彌補了權力失衡,實現訴訟職能和監督職能的有效分離,可以對其他職能部門進行權力制約。其二,符合立法原意。新《刑事訴訟法》第93條將其設計為建議權的目的就是擬由訴訟環節外相對中立的部門進行履行,因為辦案部門有決定權,而建議應該由沒有決定權的部門提出,[7]而刑事執行檢察部門作為在訴訟全過程唯一沒有決定權的部門,是符合立法本意。

當然,由刑事執行檢察部門進行捕后羈押必要性審查,也存在著案件信息掌握不全面、獲取案情渠道缺乏、隊伍力量薄弱等問題,但權衡利弊,從目前刑事執行檢察部門職能配置,以及新《刑事訴訟法》的規定來看,由刑事執行檢察部門為主導的羈押必要性審查無論是從實踐角度還是理論角度都優勢明顯。

三、刑事執行檢察主導的羈押必要性審查制度完善

(一)從立法層面明確執檢部門羈押必要性審查職能

從立法層面明確刑事執行檢察部門羈押必要性審查職能,是最迫切的需要。“2013年的全國政法工作會議提出‘一條主線,三個建設,四項改革’的目標與任務,其中就包括對司法權配置與權力運中的監督制約機制建設與改革。羈押必要性審查由刑事執行檢察部門承擔,是符合司法改革大方向的。”[8]通過完善相關司法解釋和規范性文件,在條文中明確刑事執行檢察部門行使羈押必要性審查職能的主導作用。

(二)完善執檢部門羈押必要性審查職能的具體措施

部分學者、實務界人士對監所開展羈押必要性審查工作的可行性存在質疑。他們認為,刑事執行檢察部門未參與訴訟,無法全面了解案情、證據情況,降低了司法效率。該觀點雖有失偏頗,但也指出了執檢部門履職面臨的困難。因此,執檢部門審查的關鍵即在于信息的獲取,發揮優勢的同時,通過具體措施彌補、規避劣勢。

1.進一步增強獲取案件信息的能力。刑事執行檢察部門開展羈押必要性審查,可以加強與辦案機關的溝通,多渠道獲取信息,積極探索獲取案件的事實、證據、有無前科等基本案情的機制。在對案件情況的了解方面,刑事執行檢察部門可通過電話、發函、走訪、聯席會議等多種形式向辦案單位了解案件的具體情況。充分發揮信息技術的特點和優勢,利用監控、信息系統聯網等手段和設備,全面、快捷、準確的了解案件情況,尤其是要建立全流程的訴訟環節變更動態監督制度,彌補未參與訴訟、無法全面了解案情的劣勢。

2.充分利用自身優勢,完善與看守所的信息共享機制。刑事執行檢察部門開展羈押必要性審查,要積極主動地了解在押人員的各項基本情況。加強與看守所的信息溝通。為此,必須建立與看守所部門建立羈押表現通報、羈押期限管理制度。在押人員在羈押場所的表現也是審查其是否認罪、悔罪,是否會妨礙訴訟的一個重要方面,故監所檢察機關應當發揮駐所檢察、巡視檢察的工作特點,及時掌握在押人員的羈押表現。看守所主要負責對在押人員的表現進行考察,在案件進入下一個訴訟環節后,根據考察情況,收集材料,制作《羈押表現認定書》等相關文書,經看守所負責人審定并公示后及時送達刑事執行檢察部門。同時看守所應當嚴把換押關口,對于各環節辦案部門未及時換押、存在超期羈押傾向的,應當向辦案部門發出催促函,并同時告知駐所刑事執行檢察部門,充分發揮監管場所對辦案部門的監督作用。

3.暢通信息傳遞渠道,及時進行權利告知。刑事執行檢察部門應當采取措施,方便被羈押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬、辯護人,向刑事執行檢察部門提出羈押必要性審查、羈押期限屆滿要求釋放或者變更強制措施的申請、申訴和控告。具體措施包括完善羈押必要性審查告知制度;做好告知和法律宣傳工作;針對特定案件采用聽證會的方式,如爭議較大的案件,嘗試采用聽證會的方式,由刑事執行檢察部門擔任主持人,參與人員應盡可能全面、廣泛,保證公平性,基本包括案件當事人、偵查機關、公訴部門和看守所。檢察院刑事執行檢察部門應將聽證會的召開時間及參與人員等相關事項及時公告,并及時通知參與人員;建立完善的內部與外部協調機制,由于捕后羈押必要性審查機制涉及檢察機關內部多個部門,建立好與另外兩個部門的內部一體化協調機制,對影響重大案件的變更與否交由檢察長甚至檢委會研究決定,同時刑事執行檢察部門應加大與偵查機關的協調力度,彌補這方面存在的劣勢,建立暢通的外部協調機制,建立必要的信息互通渠道,促進雙方之間認識的一致,對存在分歧的意見及時溝通,進行研究解決,避免因認識的不一致而妨害該審查機制的順利運行。

注釋:

[1]黃世斌、曹曉東:《論捕后羈押必要性審查主體的確立及職能再分配—以〈刑事訴訟法〉第93條的規定為參照》,載《湖北警官學院學報》2014年第1期。

[2]封紅梅:《檢察院羈押必要性審查實施模式研究—以刑事羈押救濟為視角》,載《法治研究》2013年第4期。

[3]李娜:《如何克服高羈押率,專家提出監所檢察審查羈押必要性可解“一押到底”》,載《法制日報》2012年7月19日。

[4]同[1]。

[5]孫長永:《偵查程序與人權》,中國方正出版社2000年版,第208頁。

[6][法]孟德斯鳩:《論法的精神》(上),張雁深譯,載商務印書館1961年版,第154頁。

[7]周偉:《關于監所檢察部門開展羈押必要性審查工作的幾點思考》,載《監所檢察工作指導》2013年第2期。

[8]同[7]。

*本文榮獲2014年度全國刑事執行檢察重點課題研究成果一等獎。

**北京市人民檢察院黨組成員、副檢察長[100005]

***北京市昌平區人民檢察院[102200]