長江口北支水域浮游動物季節變化

蔣建飛等

摘要:2011—2013年,在長江口北支設立5個采樣點,對浮游動物進行了2年的生態調查,共采集到浮游動物50種,其中節肢動物43種,占種類總數的86%;環節動物4種,占8%;腔腸動物、線蟲動物和軟體動物各1種。2011—2012年,共采集到浮游動物4門35種,其中節肢動物29種,環節動物4種,腔腸動物和線蟲動物各1種;2012—2013年,共采集到浮游動物3門27種,其中節肢動物24種,環節動物2種,軟體動物1種。2011年、2012年周年密度分別為11.75、11.52 ind./L。密度最高出現在2011年夏季和2012年秋季,分別為28.21、20.88 ind./L;最低均出現在2011年和2012年冬季,密度分別為0.9、4.17 ind./L。中華哲水蚤(Sinocalanus sinensis)在4個季度中均采到且均能為優勢種。

關鍵詞:長江口北支;浮游動物;周年變化;冗余分析(RDA)

中圖分類號: S917.4文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2015)09-0370-04

河口是河流與海洋的過渡地帶,生態環境敏感脆弱[1-2]。浮游動物是河口水域重要的生物類群,在河口生態系統的物質循環和能量流動過程中具有重要的作用[3-6],因而是河口生態系統的重要研究對象。有關河口浮游動物的時空分布[6-8]、群落特征[9-10]、環境因子對其群落結構的影響[11-12]等方面已有相關研究報道。長江口是中國最大的河口,近年來由于長江流域水利工程的建設、長江口港口和航道的建設造成長江口環境改變[13],因此長江口生態環境也受到越來越多學者的關注[14-20]。近年來,長江口北支由于受長江流域水利工程的影響,入支長江徑流流量和時間都發生了變化[4,19],泥沙含量也發生了改變[18,21],影響了長江口北支水域的環境特征及變化規律,并對浮游動物產生一定影響[19]。為了探討三峽水庫175 m蓄水完成后,規律性的水利調度對長江口生態環境的影響,通過定位和每月1次的連續采樣和分析,以期闡明長江口北支浮游動物生物群落變化趨勢以及種類、密度與環境因子之間的關系,為長江口生態環境、水生生物資源和生物多樣性保護提供科學依據。

1材料與方法

1.1采樣地點與樣品處理

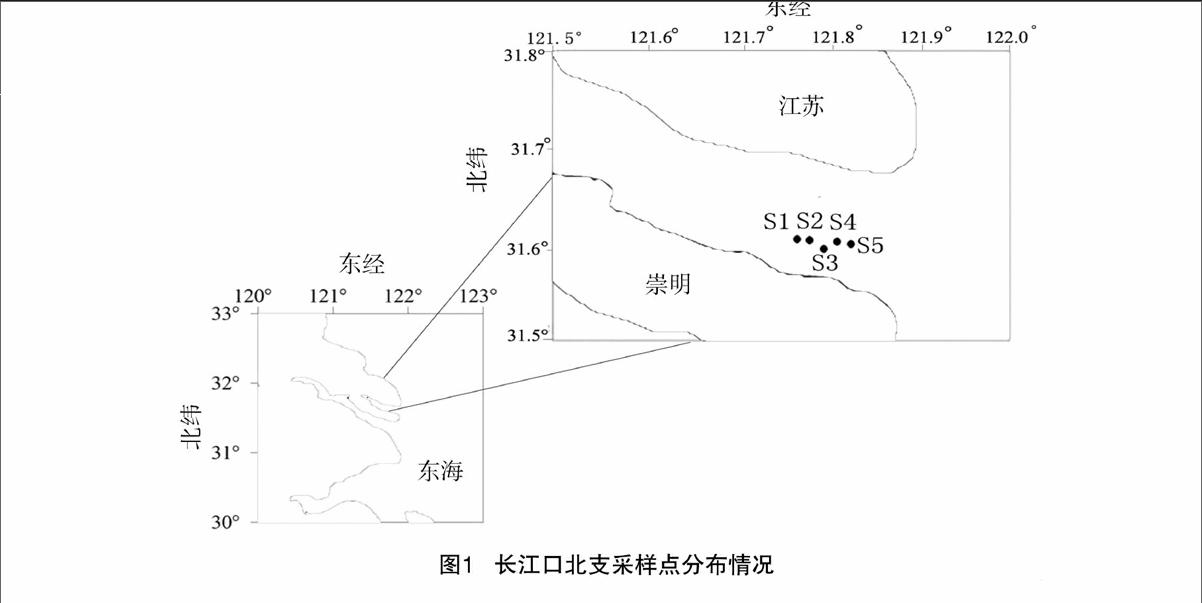

2011—2013年,對長江口北支的浮游動物進行季度采集,共設有5個采樣點:S1、S2、S3、S4、S5(圖1),采樣方法完全按照《海洋生態環境監測技術規程》[22]中浮游生物的采集方法進行。用50 μm的浮游動物網過濾采集30 L水樣,并在現場將所過濾到的樣品用濃度為5%的福爾馬林進行固定,帶回實驗室后進行分類分析。水化指標包括總氮含量、總磷含量、硝態氮含量、亞硝態氮含量以及氨態氮含量等的測定則根據《水環境監測標準分析方法》相關內容進行,水溫、鹽度、pH值、電導率、溶氧量以及溶氧飽和度等指標則在現場通過 YSI 85型手持式野外水質檢測儀進行測定。葉綠素和濁度指標的測定則是通過采集1 L水樣帶回實驗室進行測定。

1.2數據處理

數據處理采用Canoco 4.5進行RDA分析,浮游動物的優勢種由每個種的優勢度值(y)來確定[23-24]。

y=niN·fi 。

式中:N為樣品中所有種類的總個體數;ni為第i種的個體數:fi 為該種在各站位出現的頻率。

2結果與分析

2.1種類組成與分布

共采集到浮游動物50種(表1),其中節肢動物43種,占種類總數的86%;環節動物4種,占8%;腔腸動物、線蟲動物和軟體動物各1種。2011—2012年共采集到浮游動物4門35種,其中節肢動物29種,環節動物4種,腔腸動物和線蟲動物各1種;2012—2013年共采集到浮游動物3門27種,其中節肢動物24種,環節動物2種,軟體動物1種。

不同年份不同季節其優勢種組成有所差異,2011—2012年春季的優勢種為中華哲水蚤(Sinocalanus sinensis,y=0834)、火腿許水蚤(Schmackeria poplesia,y=0.025),夏季的優勢種為中華窄腹劍水蚤(Limnoithona sinensis,y=0449)、四刺窄腹劍水蚤(L. tetraspina,Y=0.069)、中華哲水蚤(y=0.054),秋季的優勢種為湯匙華哲水蚤(S. dorrii)(y=0.183)、 中華哲水蚤(y=0.160)、中華窄腹劍水蚤

(y=0.065)、球狀許水蚤(S. forbesi,y=0.049)、捷氏歪水蚤(Tortanus derjugini,y=0.048)、長腹紡錘鏢水蚤(Acartia negligens,y=0.035),冬季的優勢種為中華窄腹劍水蚤(y=0.326)、中華哲水蚤(y=0.267)。2012—2013年,優勢種種類發生一些改變,其中春季的優勢種為中華哲水蚤(y=0.243)、雙毛紡錘水蚤(A. bifilosa,y=0.231)、克氏紡錘水蚤(A. clausi,y =0.164)、中華咸水劍水蚤(Halicyclops sinensis,y=0.055),夏季的優勢種為四刺窄腹劍水蚤(y=0.387)、球狀偽鏢水蚤(Pseudodiaptomus forbesi,y=0.184)、中華哲水蚤(y=0.177),秋季的優勢種為小擬哲水蚤(Pavocalanus parvus,y=0.027),冬季的優勢種為中華哲水蚤(y=0.249)、四刺窄腹劍水蚤(y=0.248)、小毛猛水蚤(Microsetella norvegica,y=0.171)、長日華哲水蚤(Sinocalanus solstitialis,y =0.035)。

2.2浮游動物密度變化

2011—2012年,長江口北支浮游動物年平均密度為1175 ind./L,其中冬季密度最低,為0.90 ind./L,夏季最高,為28.21 ind./L,密度季節變化為夏季>春季>秋季>冬季。2012—2013年,浮游動物平均密度為11.52 ind./L,冬季密度最低,為4.17 ind./L,秋季最高,為20.88 ind./L,密度季節變化為秋季>夏季>春季>冬季(圖2)。

2.3環境因子與浮游動物密度的相關性分析

將采集到的長江口北支浮游動物的優勢種密度與溶氧量、懸浮物、濁度、水溫、pH值、三態氮含量、總氮含量、總磷含量、鹽度和葉綠素含量等環境因素進行相關性分析(圖3、圖4),2011—2012年中華哲水蚤與火腿許水蚤主要與溶氧量呈正相關,而與溫度呈負相關;湯匙華哲水蚤、捷氏歪水蚤和長腹紡錘鏢水蚤與鹽度呈正相關;中華窄腹劍水蚤、四刺窄腹劍水蚤和球狀許水蚤與鹽度呈負相關,與溫度呈現一定的正相關。2012—2013年,雙毛紡錘水蚤、克氏紡錘水蚤和中華咸水劍水蚤與鹽度呈正相關,與溫度呈現一定的負相關;中華哲水蚤與溶氧量呈正相關。

3結論與討論

鹽度影響浮游動物的優勢種及種類數。在長江口夏、秋季由于受到長江沖淡水的影響[25],鹽度較低,浮游動物多以劍水蚤為優勢種的低鹽類群為主[26];而春、冬季節由于海水倒灌以及雨量減少等原因[18],鹽度升高,浮游動物多以紡錘水蚤為主的廣鹽類群為主[26];說明鹽度對浮游生物具有一定的影響,這在對黃河口[27]以及珠江口[28]的調查中均有體現。而近些年隨著工程建設的增多,北支分流從1958年的8.7%

減至1999年的4.3%[29],再到目前的不足1%[4],造成北支鹽度逐年升高[20],對北支浮游動物群落造成的影響進一步加深。此次調查發現,浮游動物優勢種與種類數較以往均發生了變化,這與鹽度變化有著密切的關系。潘海洪等在1990年對長江口北支的調查中測得鹽度在5%~18%之間[30]。孫亞珍等在2003年時對北支的枯水期與洪水期分別作過調查,在他們的調查中鹽度一般維持在5.40%~19.25%之間,洪水期時的鹽度最低,為0.3%[31]。2005年胡菊香等也對北支鹽度進行過測定,測得鹽度為13%~26%之間[32],這與之前潘海洪等的調查結果[30-31]相差較大,鹽度有明顯的升高。而此次調查的鹽度范圍也明顯高于之前,為8.03%~25.66%之間,說明長江口北支鹽度正在逐漸升高。而隨著鹽度增大,浮游動物的優勢種也發生了變化,郭沛涌等曾在1999年對長江口北支浮游動物進行過調查,當時其優勢種主要為蟲肢歪水蚤(T. vermiculus),且生物密度在79.07~300.89 ind./L之間[14]。而徐兆禮在2003年進行調查時發現,其優勢種變成火腿許水蚤,生物密度也有所降低[19]。本次調查發現,上述物種均有出現,但已不是主要優勢種,且生物密度在1152~11.75 ind./L 之間,較以往有明顯降低,一些廣鹽物種如紡錘水蚤成為優勢種[26]。由此可見,鹽度是影響長江口浮游動物群落結構最主要的環境因子之一。造成鹽度發生變化一方面可能與氣候變化有關,另一方面也可能與工程建設以及人類進行大范圍的人工養殖有關,在今后的人工養殖期間要進行適當的生態修復,提高其生物多樣性,以便維持其生態穩定。

參考文獻:

[1]楊宇峰,王慶,陳菊芳,等. 河口浮游動物生態學研究進展[J]. 生態學報,2006,26(2):576-585.

[2]孫濤,楊志峰,劉靜玲. 海河流域典型河口生態環境需水量[J].生態學報,2004,24(12):2707-2715.

[3]鄭重. 河口浮游生物研究[J]. 自然雜志,1982,5(3):218-221.

[4]高倩,徐兆禮,莊平. 長江口北港和北支浮游動物群落比較[J]. 應用生態學報,2008,19(9):2049-2055.

[5]張宇,鐘俊生,蔣日進,等. 長江口沿岸碎波帶浮游動物種類組成及季節性變化[J]. 上海海洋大學學報,2011,20(2):252-259.

[6]朱延忠,劉錄三,鄭丙輝,等. 春季長江口及毗鄰海域浮游動物空間分布及與環境因子的關系[J]. 海洋科學,2011,35(1):59-65.

[7]Muha T P,Chiaro L. The effect of distinct hydrologic conditions on the zooplankton community in an estuary under mediterranean climate influence[J]. Ecohydrology and Hydrobiology,2012,12(4):327-335.

[8]Vieira L,Azeiteiro U,Ré P,et al. Zooplankton distribution in a temperate estuary (Mondego estuary southern arm:Western Portugal)[J]. Acta Oecologica,2003,24:S163-S173.

[9]Moderan J,Bouvais P,David V,et al. Zooplankton community structure in a highly turbid environment (Charente estuary,France):spatio-temporal patterns and environmental control[J]. Estuarine Coastal and Shelf Science,2010,88(2):219-232.

[10]Froneman P W. Zooplankton community structure and biomass in a southern African temporarily open/closed estuary[J]. Estuarine,Coastal and Shelf Science,2004,60:125-132.

[11]Das K,Ray S. Effect of delay on nutrient cycling in phytoplankton-zooplankton interactions in estuarine system[J]. Ecological Modelling,2008,215(1/2/3):69-76.

[12]吳玲玲,朱艾嘉,郭娟,等. 珠江口夏季中、小型浮游動物生態特征研究[J]. 海洋通報,2012,31(6):689-694.

[13]胡菊香,鄭金秀,方艷紅,等. 南水北調工程對長江口輪蟲的影響研究靠[J]. 環境科學與技術,2008,31(10):39-42.

[14]郭沛涌,沈煥庭,劉阿成,等. 長江河口浮游動物的種類組成、群落結構及多樣性[J]. 生態學報,2003,23(5):892-900.

[15]郭沛涌,沈煥庭,劉阿成,等. 長江河口中小型浮游動物數量分布、變動及主要影響因素[J]. 生態學報,2008,28(8):3517-3526.

[16]徐韌,李億紅,李志恩,等. 長江口不同水域浮游動物數量特征比較[J]. 生態學報,2009,29(4):1688-1696.

[17]徐兆禮. 長江口鄰近水域浮游動物群落特征及變動趨勢[J]. 生態學雜志,2005,24(7):780-784.

[18]陳吉余,陳沈良. 長江口生態環境變化及對河口治理的意見[J]. 水利水電技術,2003,34(1):19-25.

[19]徐兆禮. 長江口北支水域浮游動物的研究[J]. 應用生態學報,2005,16(7):1341-1345.

[20]鄭金秀,胡菊香,彭建華,等. 長江口南北支浮游動物群落生態學研究[J]. 生態環境學報,2011,20(6):1102-1106.

[21]趙德招,劉杰,張俊勇,等. 新情勢下長江口泥沙資源的供需關系及優化配置初探[J]. 泥沙研究,2011(6):69-74.

[22]國家質量技術監督局.海洋監測規范[S]. 2007.

[23]徐兆禮,王云龍,陳亞瞿,等. 長江口最大渾濁帶區浮游動物的生態研究[J]. 中國水產科學,1995,2(1):39-48.

[24]陳亞瞿,徐兆禮,王云龍,等. 長江口河口鋒區浮游動物生態研究Ⅰ. 生物量及優勢種的平面分布[J]. 中國水產科學,1995,2(1):49-58.

[25]黃備,吳健平,唐靜亮,等. 杭州灣浮游動物群落與水團的相關性研究[J]. 海洋學報:中文版,2010,32(1):170-175.

[26]王瓊,陳辰,吳惠仙,等. 洋山港浮游橈足類群落的周年變化特征[J]. 海洋科學,2013,37(2):61-69.

[27]馬靜,陳洪舉,劉光興. 2007年夏季黃河口及其鄰近水域浮游動物的群落特征[J]. 中國海洋大學學報:自然科學版,2012,42(5):74-80.

[28]吳玲玲,朱艾嘉,郭娟,等. 珠江口夏季中、小型浮游動物生態特征研究[J]. 海洋通報,2012,31(6):689-694.

[29]羅秉征,沈煥庭. 三峽工程與河口生態環境[M]. 北京:科學出版社,1994.

[30]潘海洪,楊和荃. 長江口的輪蟲分布及其在環境監測中的意義[J]. 海洋環境科學,1993,12(2):40-43.

[31]孔亞珍,賀松林,丁平興,等. 長江口鹽度的時空變化特征及其指示意義[J]. 海洋學報,2004,26(4):9-18.

[32]胡菊香,鄭金秀,方艷紅,等. 南水北調工程對長江口輪蟲的影響研究靠[J]. 環境科學與技術,2008,31(10):39-42.