心臟起搏器

已經難以統計,在人類歷史上有多少人死于心律失常,又有多少人由于心律失常而每天生活在死亡的陰影之下。幸好,有心臟起搏器的出現。它的出現拯救了億萬個心臟脆弱的人,而又有誰知道,心臟起搏器只是一個很偶然的偉大發明呢?

心臟需要電刺激

對心臟進行電刺激,以此來激發心臟的生物功能,讓它再次正常工作——這樣的構想出現的時間可能比你所想象的還要早一點。

那是在1791年,意大利科學家哥凡尼在他的一本專著中,發表了對青蛙的肌肉和心臟進行電刺激現象的研究結果。電流對生物體的刺激從此成為醫學界關注的焦點之一,如何穩妥地利用這一現象呢?

很快,在1804年,哥凡尼的侄子奧迪尼通過動物實驗,提出了電刺激可以減輕和緩解心源性暈厥的癥狀,這為電刺激醫療技術打開了新的窗口。時間距離現在雖然還顯得有點兒久遠,但已經可以看到曙光啦!

電擊心臟

58年后的1862年,英國醫生華舍報道了電刺激治療心臟驟停的意義。9年后,斯坦因根據動物實驗研究的經驗,用一根針狀電極在病人的心尖部位進行電刺激實驗。這名病人因為氯仿麻醉導致心臟驟停,危在旦夕。斯坦因醫生的這一大膽實驗,成功地使得病人的心臟在電刺激下重新跳動起來,獲得了新生。

看來,電刺激對于心臟驟停的

確具有非常不錯的療效,是治療心臟驟停癥狀的好方法。而在證明這一結論的過程中,曾經出現過一位令人尊敬的普通人,她非常值得我們銘記。她是德國普魯士地區一名46歲的女工,因為胸部腫瘤手術及左側胸前壁部分切除而使形體發生了改變,心臟外只隔著一層薄薄的皮膚,可以輕易看到心臟的跳動。這位女工將自己貢獻給了醫療科研事業,正是通過她, 醫生可以詳細地觀察電刺激對心臟的影響。

對了,這名女工名叫塞拉芬。

海曼醫生的發明

1932年,真正意義上的心臟起搏器終于被發明出來了。發明者名叫海曼,是美國紐約一家醫院的胸科醫生。

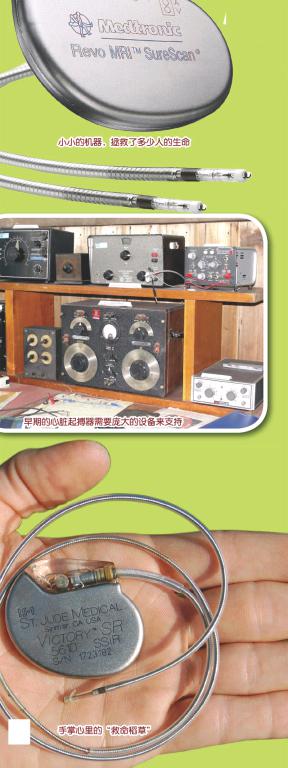

經過多年的探索和研究,海曼醫生發明了一臺由發條驅動的電脈沖發生器,這個裝置重達7.2千克,電脈沖頻率可以調節,分為三擋,分別是每分鐘30次、60次和120次。對待不同的癥狀,應用不同的電脈沖頻率進行刺激。海曼的發明在一次試驗中,成功地令一只兔子停搏15分鐘的心臟重新恢復正常的跳動。不久,海曼將自己的發明應用于人類患者身上,結果非常成功。

海曼將自己的發明命名為人工心臟起搏器,這個名稱一直使用到今天。

小失誤帶來大發明

早期的心臟起搏器都是在體外進行電刺激,不能方便地攜帶,而且還容易并發感染。如果心臟起搏器能夠植入人體,就像人體的一部分那樣豈不是更方便?

科技的發展總能帶給人驚喜,而這一次的驚喜,則來自于一個小小的失誤。

李拉海是美國明尼蘇達州的一位外科醫生。1957年萬圣節那一天,由于電力負荷過重,李拉海所在的醫院遭遇了停電的麻煩,體外起搏器因為失去電源而無法工作,導致一名患者死亡。

李拉海被這次事故深深地震撼了,他決定發明一種可以植入人體的心臟起搏器,以隨時隨地挽救病人的生命。于是,李拉海與一家醫療企業合作,研究這種新產品。3年后,李拉海醫生完成了第一臺人工心臟起搏器的植入手術。

李拉海使用的新型植入式心臟起搏器,是紐約州立大學水牛城分校的威爾森·格雷特巴奇教授主導設計的。有趣的是,格雷特巴奇在進行試驗時,錯把1兆歐姆的電阻器用在心臟記錄原型物上,而不是原本預計的1萬歐姆。格雷特巴奇覺得自己搞砸了,但卻意外發現這個電路產生的電信號與人體的心跳非常相似。

于是,在這個“失敗試驗”的基礎上,植入式心臟起搏器誕生了。