緩解中原經濟區水資源危機的對策建議

劉小麗 任景明 李天威

摘要:中原經濟區水資源嚴重短缺,地下水成為區域水資源供給主體。目前,水資源開發已遠超安全警戒線,地下水超采嚴重。伴隨城鎮化率的進一步提高,該地區城鎮生活用水量及生活點源排放將繼續增長,加之耗水型產業比重過大、城鎮化發展快速但質量偏低、用水效率偏低、水污染處理設施落后等不利因素,必然會導致水資源供需矛盾進一步加劇,存在缺水向生態和農業系統用水轉嫁,河流斷流、地下水漏斗加劇等生態風險。為緩解該問題,促進經濟社會可持續發展,中原經濟區應堅持經濟發展與資源環境承載能力相匹配,提升用水效率,優化用水結構,嚴格控制用水總量增長,逐步降低生活、生產用水,補償被擠占的生態用水。

關鍵詞:中原經濟區;水資源;危機;緩解;建議

DOI: 10.14068/j.ceia.2015.06.004

中圖分類號:X820.3文獻標識碼:A文章編號:2095-6444(2015)06-0017-05

中原經濟區是指以全國主體功能區規劃明確的重點開發區域為基礎、中原城市群為支撐、涵蓋河南全省并延及周邊地區的經濟區域,具體包括河南全省、安徽皖北地區、山東魯西地區、河北冀南地區以及山西晉東南地區,地跨黃河、淮河、海河、長江四大水系。該區域水資源短缺,人均水資源量僅為全國的1/5,水資源開發利用嚴重超載。根據《中原經濟區規劃(2012—2020年)》[1],該區域是我國重要的糧食生產和現代農業基地,保障農業灌溉用水安全對于維護糧食生產安全十分重要。同時,該區域也是推進新一輪工業化和城鎮化的重點區域,工業化和城鎮化發展用水需求壓力巨大[2]。

中原經濟區發展戰略環境評價項目對該區域的水資源現狀、未來發展的用水需求進行了預測以及風險評估,結果表明其水資源形勢堪憂,如果不能對水資源進行合理配置和充分節水,中原經濟區糧食生產基地和全國“三化”協調發展示范區的戰略目標將難以實現。

1水資源開發利用現狀及問題

中原經濟區區域水資源量不夠豐沛,為滿足經濟社會發展需求,目前該區域水資源開發利用已遠超安全警戒線。

1.1水資源嚴重短缺,地下水成供給主體

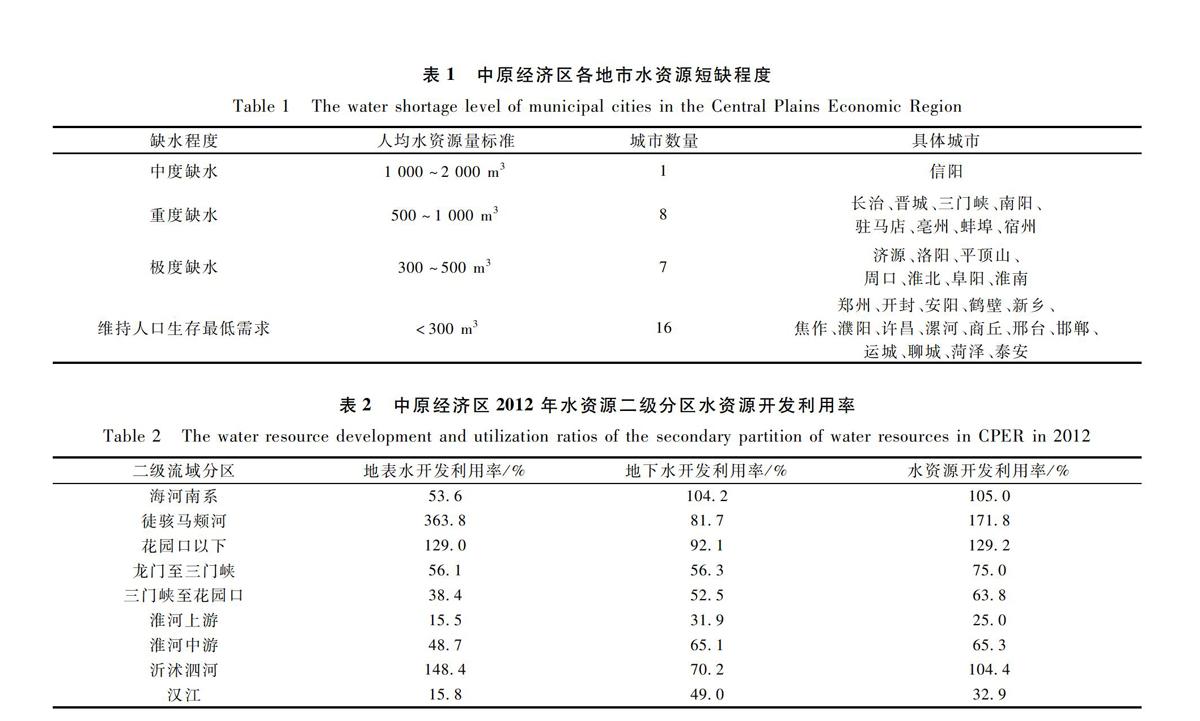

中原經濟區多年平均水資源量為645.6億m3,以全國水資源總量的2.3%承載了全國人口總數的1/8以及全國糧食生產任務的1/6。該區域2012年人均水資源占有量不足393 m3,不到全國人均占有量的1/5。其中,鄭州、開封、安陽、鶴壁等16個省轄市人均水資源占有量低于300 m3,屬于國際公認的水資源貧乏地區,如表1所示。

中原經濟區地下水資源量占區域水資源總量的54%,已成為水資源供給的主體。在全部31個省轄市中,有13個將地下水作為城市生活飲用水的唯一來源,11個將地下水作為生活飲用水的重要來源。2012年,中原經濟區供水量為419.5億m3,其中地下水供水量為231.4億m3,占供水總量的55.2%;四大流域中,海河流域地下水供水量占流域總供水總量的2/3;31個省轄市中,19個地下水供水量超過總供水總量的50%,其中漯河、周口、駐馬店和邢臺超過80%。

1.2水資源開發遠超警戒線,地下水超采嚴重

2012年,中原經濟區水資源開發利用率達到65.3%,總體上超出40%這一水資源開發利用安全警戒線。二級分區中,僅漢江、淮河上游兩個分區的水資源開發利用率低于40%,漢江流域地下水資源開發利用率達49%,具體如表2所示。

各地市中,濮陽、淮南水資源開發利用率超過200%,鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、邢臺、邯鄲、運城、聊城、菏澤等11個城市水資源開發利用率超過100%,僅三門峽、南陽、信陽、駐馬店、長治、晉城、宿州、亳州開發程度低于40%。

地下水資源超采嚴重。各分區中,海河南系分區地下水資源開發利用率超過100%;徒駭馬頰河和花園口以下的開發利用率在80%以上,而淮河中游和沂沭泗河的開發利用率也超過了60%;其余分區的開發利用率在30%~60%(表2)。

1.3用水需求增加,水資源超載將加劇

區域水資源需求總體處于增長狀態。與2005年比較,2012年該區域總用水量增長17.3%,其中農業用水量增長14.6%,工業用水量增長12.7%,城鄉生活及生態環境用水增長35.2%。黃河、淮河、長江流域用水量分別增長了17.8%、29.2%和17.4%,海河流域用水量下降3.3%。

該區域未來水資源需求仍將持續增加。根據國務院《關于印發實行最嚴格水資源管理制度考核辦法》,2020年中原經濟區用水總量為490.8億m3,比2012年增加71億m3,南水北調東線及中線工程受水42.6億m3,境內水源供水總量增加超過28.5億m3,水資源開發利用率為69.8%(未考慮再生水回用),較現狀水資源利用率增加4.5%,水資源超載狀態有所加劇。2030年,中原經濟區各地市用水總量依然呈增加態勢,扣除跨流域調水帶來的可供水總量因素,其水資源開發利用率仍然處于高位,水資源超載狀態仍難以扭轉。

1.4水資源過度開發,生態風險將加劇

中原經濟區水資源開發利用率較高,河道外用水大量擠占河道內生態用水,尤其在海河及黃河流域片區內,天然徑流已十分稀少。隨著城鎮化率的進一步提高,城鎮生活用水量及生活點源排放將繼續呈剛性增長趨勢,必然會導致水資源供需矛盾進一步加劇,未來存在缺水向生態系統和農業系統用水轉嫁、水資源過度開發導致的生態風險加劇、地下漏斗繼續擴大等風險。

黃淮海流域水資源開發利用率超過40%的安全紅線;海河流域用水總量下降,主要因素并非農業系統節水,而是農業系統用水被城市系統用水進一步擠占,農業灌溉水量不足,缺水已經危及糧食生產安全。

20世紀70—90年代,海河流域已出現流域性供水危機。近20年來,由于長期超采水資源導致部分地區含水層疏干、地面沉陷、泉水斷涌、河水斷流、濕地萎縮、土地沙化、地下水漏斗等問題,河流生態基流得不到滿足,部分河道水體功能喪失,對生態環境構成嚴重危害和威脅。海河流域平原區河道以及淮河流域支流河道季節性斷流問題十分突出,全流域河流斷流總長度從20世紀60年代的683 km增加到21世紀初的2 000多km,斷流天數從83天增加到270多天,河流生態系統遭到嚴重破壞。

長期超采地下水導致中原經濟區2/3以上省轄市不同程度地出現地下水漏斗。2012年,中原經濟區平原區淺層地下水漏斗面積達15 240 km2,其中安陽—鶴壁—濮陽淺層地下水漏斗面積達6 760 km2,是全國面積最大的淺層地下水漏斗之一;深層地下水漏斗面積達9 028 km2,其中運城市涑水盆地深層地下水漏斗中心最低水位為254.84 m,是全國水位最低的深層地下水漏斗之一。

根據預測,2020年和2030年區域用水需求將持續增加,南水北調增加的水資源量也難以抵消需水量的增加。考慮到區域內地表水資源已嚴重超載,為保持區域的持續發展,只能繼續擠占生態和農業用水以及向地下挖潛。如果不采取有效措施,未來河流斷流、濕地萎縮、地下水位大幅下降、土地沙化等一系列生態環境問題仍將十分嚴峻。

2加劇區域性缺水的不利因素分析

中原經濟區水資源短缺,水資源空間分布與土地資源和生產力布局不匹配的矛盾,城鎮生活用水、工業用水增長與農業用水的矛盾,以及經濟社會發展用水與生態用水的矛盾日益加劇。同時,耗水型產業比重過大、用水效率不高、水污染處理設施相對落后等不利因素加劇了區域性缺水。

2.1耗水型產業比重過大

中原經濟區化工、鋼鐵、有色、電力、煤炭、造紙、食品等能源資源與原材料加工行業占工業比重較高,高新技術產業及終端產業等耗水較少且污染物排放量較低產業占工業比重較小。上述傳統產業多數存在耗水量大、污染物排放強度大等問題。其中,電力、熱力的生產和供應業,石化、化學原料及制品制造業,造紙和紙制品業是中原經濟區重點耗水行業,3個行業用水量占工業用水總量的56.5%。這種產業結構的不合理使得極為有限的水資源與水環境容量并未得到高效利用。

2.2城鎮化發展加劇供需矛盾

2003年至2012年,中原經濟區城市化率年均增幅超過1.5%,高于同期約1%的全國增幅水平,但是其城鎮化質量偏低。根據《中國城鎮化質量報告(2013)》,中原經濟區30個參評城市的城鎮化質量整體偏低,落后于東部、東北、西部,且低于中部地區平均值。與快速城鎮化相對應,該區域城鎮生活用水由2005年的57億m3增加至2010年的66億m3。根據中原經濟區規劃目標,2020年城鎮化率將達到56%。在未來一段時間內,城鎮生活用水將繼續呈上升趨勢。在未來區域用水總量紅線控制的前提下,城鎮化發展將加劇區域水資源供需矛盾。如何協調城鎮化、農業現代化、工業現代化之間的用水需求是未來區域發展必須解決的問題。

2.3用水效率有待進一步提高

2012年,中原經濟區單位GDP用水量為90.4 m3/萬元,雖然優于118.2 m3/萬元的全國平均水平和127.0 m3/萬元的中部地區平均水平,但與67.9 m3/萬元的東部地區平均水平存在較大差距。中原經濟區的農業灌溉水利用系數為0.52,略高于0.516這一全國平均水平,但與高于0.7的國外先進水平仍存在較大差距。

2.4水污染處理設施相對落后

中原經濟區水資源短缺與水環境污染相伴隨行。海河、淮河、黃河、長江四大流域主要支流水污染嚴重,跨省界地表水污染比較頻繁,這與部分地市排水管道建設不足、雨污分流市政管網比例較低有關。在排水管道建設方面,河南省漯河市、南陽市、信陽市、濟源市,安徽片區淮南市、阜陽市,山西片區長治市,河北片區邢臺市雨污分流管道占排水管道總長的比例低于50%。安徽片區各地及河南省濮陽市污水處理廠滿負荷或超負荷運轉情況較嚴重,其中淮南市平均負荷率超過了120%。

3加強區域可持續發展的水資源管理對策

中原經濟區水資源短缺與浪費突出、水資源超載與耗水型產業布局不合理、河道徑流季節性斷流與水污染治理投入不足等問題多重交織,形成長期未能有效破解的綜合性水資源、水環境難題。為破解水資源危機,促進經濟社會可持續發展,中原經濟區應堅持經濟發展與資源環境承載能力相匹配,全面落實最嚴格水資源管理制度,提升用水效率,優化用水結構,嚴格控制經濟社會用水總量增長,逐步降低生活、生產用水總量,補償被擠占的生態用水,增加環保投入,加快水污染治理設施建設。

3.1調整產業結構,推動高耗水產業退出

遵循最嚴格的水資源管理制度,強力提升用水效率,優化用水結構,控制經濟社會用水總量增長,構建高耗水產業的退出機制,保障節水型經濟發展的用水需求。在水資源嚴重超載的邢臺、邯鄲、安陽、鶴壁、聊城、漯河、商丘、平頂山、淮南等地市,應嚴格限制或禁止引入高耗水低端制造業項目,現有的高耗水、高污染產業要加快節水建設和耗水工藝設備淘汰,2020年前節水效率達到全國先進水平,2030年前退出高耗水的低端制造業。加大結構調整力度,在國家規定的水質改善型水污染控制單元,嚴格限制制漿造紙、印染、食品釀造、化工、皮革、醫藥等高耗水高污染產業的發展和建設,逐步提高行業準入門檻,加大淘汰力度,強化企業水污染治理。

大力發展節水型農業、節水型城市和節水型產業。加大工業節水技術改造力度,推廣成套節水、水回收再利用、水網絡集成等先進技術;推廣使用節水設備和器具,推進城鄉生活節水;全面推進高效節水灌溉工程建設和先進節水技術運用,加大灌區節水改造投資力度,提高農業節水標準;運用法律、行政、經濟和技術等綜合調控措施,加快促進全面節水型社會的建設。

加大再生水的利用力度。鼓勵城市污水處理廠建設再生水生產項目,配套建設再生水輸送管道;以政府為主導,通過政策引導,推動再生水參與水資源統一配置;實現再生水生產企業的良性發展,促進供水水質穩定達標,強化生產設施維護資金的投入與監管水平。

3.2堅持匹配原則,落實水資源管理制度

落實水資源開發利用控制、用水效率控制和水功能區限制納污三條紅線以及階段性控制目標,建立最嚴格的水資源管理制度,堅持以水定發展規模的原則。在計入生態系統用水需求的前提下,實施以水定產、以水定城市群人口發展規模、以水定產業準入門檻的策略。切實保障最嚴格水資源管理制度的實施,建立水資源管理責任和考核制度,健全水資源監控體系,完善水資源管理體制和投入機制,健全政策法規和社會監督機制。

按照主體功能區的空間布局,實施不同的用水優先保障策略。在主體功能區規劃中的農業和生態型限制開發區,優先保障農業和生態系統用水需求;在主體功能區劃中的重點開發區,以水定城市人口發展規模,以水定產業準入門檻,加強城市、工業節水和再生水利用,優先地下水補源,逐步補償被擠占的河流生態系統用水。

3.3優化種植結構,加快節水農業發展

保障農業生態安全,通過農業節水、種植結構調整、地下水補源等途徑,有效控制井灌區、井渠灌區的地下水水位下降趨勢。全面推進高效節水灌溉工程的建設和先進節水技術的運用,加大灌區節水改造投資力度,提高農業節水標準。海河流域、淮河流域要優先發展現代節水灌溉農業,嚴格限制并壓減地下水開采。

加大國家扶持農業節水工程力度,加強大中型灌區配套和節水改造工程建設,2020年大中型灌區灌溉水利用系數應提高12%。此外,2020年海河流域、淮河中上游大型灌區灌溉需水實現“零增長”,2030年實現“負增長”。積極支持、推動建設高效節水綜合示范區。優化種植結構,發展旱作節水農業和雨養農業,2020年在海河流域建成3~5個標準化、規范化高效節水綜合示范區。將高效節水農業和設施建設納入中原經濟區農業現代化發展戰略,統籌規劃,有序推進。

3.4增加環保投入,加快治理設施建設

各級政府應強化政府環保投入的主體地位,把政府環保投資作為公共財政支出的重點并逐年增加,確保政府環保投入增長幅度高于同期財政收入增幅。建立政府財政、金融貸款、社會投資相結合的多主體、多渠道環保融資機制,并不斷創新,加大政策引導,加快環保基礎設施建設。

支持新建、改造覆蓋城鄉的污水處理廠(站),配置脫氮除磷設施,提升城鄉污染物處理能力和水平。因地制宜地建設農村生活污水處理設施,加強農村生活污染治理。加強雨污分流排水管網體系、再生水回用網絡等城市基礎設施建設;改造城市污水管網,實現雨污分流。

參考文獻(References):

[1]國家發展和改革委員會. 中原經濟區規劃[EB/OL]. (2012-12-03) [2015-07-12]. http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/index_1.html.

[2]國務院. 國務院關于支持河南省加快建設中原經濟區的指導意見[EB/OL]. (2011-09-28) [2015-07-12]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1967415.htm.