高脂血癥與糖尿病周圍神經病變的關系探析

鄭海燕

摘要: 目的:探討高脂血癥與糖尿病周圍神經病變(DPN)的關系探析,為臨床治療提供更佳方案。方法:病例資料來源于我院2013年3月至2014年4月收治的100例2型糖尿病患者,按照神經電生理檢查結果分為神經病變組與無神經病變組,即研究組45例及對照組55例,對兩組血清脂質代謝各指標情況進行比較分析。結果:研究組患者甘油三酯(TG)、血清總膽固醇(TC)、載脂蛋白B(ApoB)及低密度脂蛋白膽固醇(LDL—C)水平均明顯高于對照組,而胰島素敏感指數(HOMA—IR)明顯低于對照組,兩組間數據差異比較均具有統計學意義(P<0.01)。結論:脂質代謝紊亂和2型糖尿病神經病變的發生著有密切的關系,高脂血癥是并發糖尿病周圍神經病變重要的威脅因素,具有一定的臨床研究價值。

關鍵詞: 高脂血癥,糖尿病,周圍神經病變,關系探析

近幾年來,糖尿病逐漸成為繼心腦血管疾病與惡性腫瘤后嚴重危害人類健康的第三大疾病[1],其最大的隱患是發生各種并發癥,慢性高血糖可損害心、眼底、腎、腦等血管,損傷多器官,有相當高的致殘率。糖尿病神經病變指的是患者神經功能發生障礙,累及周圍神經與中樞神經,比較常見的是周圍神經病變。不少研究報道結果認為脂質代謝紊亂同發生糖尿病周圍神經病變有密切的關系,目前實施降脂治療DPN成為臨床上新的靶點[2]。本文對高脂血癥與糖尿病周圍神經病變的關系進行了探討,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

選取我院在2013年3月至2014年4月間收治的2型糖尿病患者100例,其中男67例,女33例,年齡43-78歲,平均年齡(62.6±4.7)歲。全部患者均符合中華醫學會糖尿病學分會建議在我國人群中采用WHO(1999)診斷標準。按照神經電生理檢查結果分為神經病變組與無神經病變組,即研究組45例及對照組55例。研究組患者45例,其中男28例、女17例,年齡43-77歲,平均年齡(62.7±4.6)歲,空腹血糖7.0~8.1 mmol/L者,14例輕度異常;8.1~14.1 mmol/L;15例中度異常,空腹血糖>14.1 mmol/L,16例重度異常。對照組患者55例,其中男39例、女16例,年齡43-78歲,平均年齡(62.5±5.5)歲,空腹血糖7.0~8.1 mmol/L,15例輕度異常;8.1~14.1 mmol/L;22例中度異常,空腹血糖>14.1 mmol/L,18例重度異常。所有患者排除甲亢、妊娠等導致糖尿病的因素;無腎、肝功能明顯異常。經統計學檢驗,兩組病例的基本資料比較無統計學差異,(P>0.05),具有臨床可比性。

1.2方法

神經電生理檢查:選擇丹麥DAIYTEC公司生產的keypoint型肌電誘發電位儀,所有患者于屏蔽條件下室溫25℃時進行檢查。按照臨床癥狀分別測定腓總神經、主側正中神經的運動神經傳導速度與腓腸神經、尺神經、正中神經的感覺神經傳導速度,以及上述神經的潛伏期與波幅。血標本測定:禁食1天后次日早上8時空腹采集肘靜脈血,分別測定患者的甘油三酯(TG)、血清總膽固醇(TC)、載脂蛋白B(ApoB)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL—C)及胰島素敏感指數(HOMA—IR)水平。

1.3統計學處理

數據均通過SPSS19.0軟件處理,計量資料用t檢驗,計數資料用卡方檢驗,當P<0.05時表示數據間比較差異具有統計學意義。

2 結果

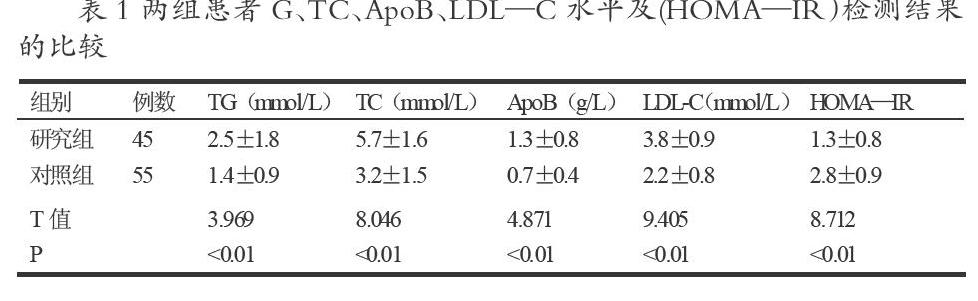

2.1 兩組患者TG、TC、ApoB、LDL—C水平及(HOMA—IR)檢測結果的比較

經對比發現,研究組患者的甘油三酯(TG)、血清總膽固醇(TC)、載脂蛋白B(ApoB)及低密度脂蛋白膽固醇(LDL—C)水平均明顯高于對照組,而胰島素敏感指數(HOMA—IR)明顯低于對照組,數據比較差異均具有統計學意義,(P<0.01)。具體數據見表1。

3 討論

糖尿病患者一生周圍神經病變的發生率大于60%[3],其中一半以上會伴隨難治性疼痛。患者周圍神經發生病變情況下,3年生存率僅為50%左右,對患者的生命健康造成了嚴重影響。該病主要特征為痛覺過敏、自發性疼痛及感覺一定程度缺失,神經病理性疼痛典型的異常強烈,標準化鎮痛對其治療效果不佳,是臨床上控制疼痛的一大難題。目前還不是十分清楚糖尿病周圍神經病的致病原因[4],大多可能是神經內膜微血管發生病變導致繼發性缺氧及缺血。患者發生對稱性神經病會對神經纖維的郎飛結、施萬細胞或者軸索造成選擇性損害。可能是因脂質代謝出現紊亂障礙而致,不過未在血中找到酮體有神經毒性。糖尿病周圍神經病的病情與血糖控制不一定存在一致聯系。對稱多發性神經病常發生在脂質代謝紊亂的糖尿病患者中,因此可以認為與脂質代謝紊亂有關,改變神經內膜微血管功能及結構,缺血或者缺氧,造成血神經障礙,使神經纖維變性。合成脂肪酸的第一個階段是輔酶A發生乙酰化,該過程需要醋硫激酶的參與,在糖尿病時此酶活性大概下降30%左右,而雪旺細胞里累積了非常多脂質,說明雪旺細胞里脂質的代謝異常,同時也是造成神經受損的原因,總之有效的控制血脂量對于治療糖尿病周圍神經病變顯得尤為重要[5]。

本研究結果顯示,研究組患者的G、TC、ApoB及LDL—C水平檢測結果明顯高于對照組,HOMA—IR明顯低于對照組,數據差異具有統計學意義(P<0.01)。由此可知,周圍神經病變較無神經病變患者的血脂代謝紊亂更嚴重,高脂血癥是誘發糖尿病周圍神經病變重要的一個危險因素[6],二者關系密切,證實了血清脂質代謝各指標水平檢測具有顯著價值,能夠為臨床診斷治療等方面提供可靠的參考依據值得借鑒推廣。

參考文獻:

[1] 梁德堅,羅君玲,朱少文. 紅花注射液聯合甲鈷胺注射液治療糖尿病周圍神經病變臨床觀察[J]. 中國醫藥,2010,5(3):227-228.

[2] 于江紅,王慧君. 老年2型糖尿病并發周圍神經病變的相關因素[J]. 中國老年學雜志,2012,32(6):1305.

[3] 常穎. 丹參川芎嗪聯合甲鈷胺治療2型糖尿病周圍神經病變臨床療效分析[J]. 實用臨床醫藥雜志,2013,17(4):40.

[4] 劉欣,饒穎. 2010年美國糖尿病協會糖尿病診療標準摘要[J]. 國際內分泌代謝雜志,2010,30(2):139.

[5] 李志杰,張文書. 諾和力聯合瑞舒伐他汀對2型糖尿病合并高脂血癥患者血糖、血脂干預效果[J]. 中國醫藥導報,2013,10(9):76.

[6] 李龐敏,付建芳,王養維,等. 2型糖尿病血糖控制水平臨床常用指標評估價值研究[J]. 中國實用內科雜志,2012,32(4):290.