成都經濟區融入“一帶一路”和長江經濟帶研究

鄭宇軒 陳偉 楊達

摘 要:作為國家戰略“一帶一路”和長江經濟帶重要的西部交匯點,中國經濟增長“第四極”,西部重要產業聚集地,成都經濟區的區位優勢不斷顯現,從點—點分散發展,到點—線之間、點—面之間協作,發揮整合規模效應;同時,成都經濟區的發展,促進要素整合、產業集聚、資源轉化,提升區域帶動力,發揮戰略聚合力。本文通過研究,理清成都經濟區發展的思路,實現國家戰略與區域經濟、產業經濟、開放經濟之間的良性互動,促進黃色、藍色文明融合,壯大經濟總量,增強戰略支點輻射功能,培育優勢產業集群,推進城市群建設,打造內陸開放新高地。

關鍵詞: 成都經濟區; 一帶一路 ;長江經濟帶; 關聯性

《四川省“十一五”規劃綱要(草案)》頒布實施以來,四川省政府在全省范圍內建立起了“五大經濟區+四大主體功能區”,以改變城市盲目布局、土地無限開放、工業遍地開花、生態環境惡化的現狀,發展高新技術產業,先進制造業和現代服務行業。目前,成都經濟區已成為四川省的龍頭經濟,也是全國區域競爭主體,基于這些綜合實力,成都經濟區融入“一帶一路”和長江經濟帶建設擁有強大的動力。從目前的發展來看,成都經濟區包括:成都、綿陽、德陽、資陽、眉山五個城市,并展開與周邊七大城市的合作,共同簽署了《成都經濟區區域合作框架協議》,開始成都經濟區一體化的步伐。立足全球環境,發揮比較優勢,全面參與到國際產業的分工與定位之中,以開放的胸懷打造西部經濟核心增長極,借助全國速度優勢,構建具有全球競爭力的產業結構,進行產業布局。在這一基礎定位上,深入探索成都經濟區融入“一帶一路”、長江經濟帶等國家戰略的舉措,實現國家戰略與區域經濟、產業經濟、開放經濟之間的良性互動,促進黃色文明和藍色文明的融合,壯大經濟總量,增強戰略支點輻射功能,培育優勢產業集群,推進城市群建設,打造內陸開放新高地。

一 .成都經濟區發展區位優勢

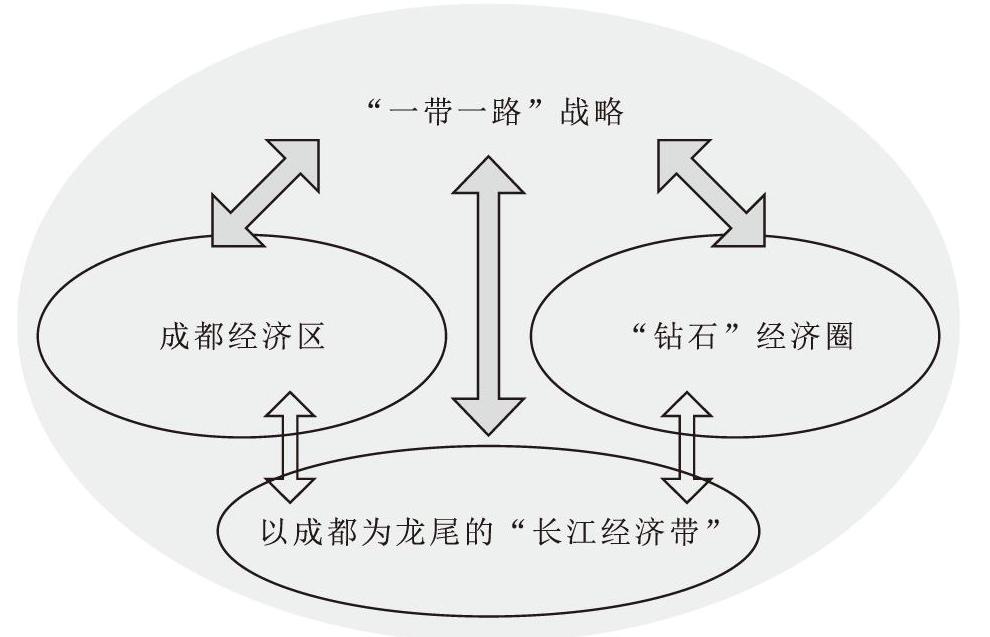

新常態格局下,區域發展不協調,地區沖突升級,國際制度體系的復雜性,如何協調國內外政治經濟的發展,國家出臺一系列政策舉措。其中與成都密切相關聯的發展戰略主要包括:“一帶一路”(涵蓋中蒙俄經濟走廊、中伊土經濟走廊、孟中印緬經濟走廊、中新經濟走廊、歐亞大陸橋、歐亞經濟聯盟、中國—東盟自貿區)、長江經濟帶(涵蓋長三角經濟圈、皖江經濟帶、長江中游城市群、成渝經濟區等城市群)、“成渝西昆菱形(鉆石)經濟圈”等相關機制。其中“一帶一路”戰略重在促進西部地區的發展與穩定,作為長江經濟帶發展龍尾的成都,有必要將自身打造成為對接“一帶一路”國際和區域合作機制的平臺與聯接點,同時也成為國家級戰略構成與運作平臺。

1、區位優勢

成都是我國西部地區基礎設施最完善,經濟總量最大,我國內陸地區重要的國際性門戶城市,是西南地區重要的商貿、金融、科技中心、交通和通信樞紐,擁有東西聯通、南北相接的獨特地理位置優勢。成都經濟區亦是絲路文化發源地,通過長江經濟帶與中國—中南半島經濟走廊,連接21世紀的海上絲綢之路,形成“Y”字形大通道銜接區域,與“一帶一路”國家戰略沿途經過的區域、國家的產業協作互補,互聯互通;還亟需發揮“長江經濟帶”、“絲綢之路經濟帶”銜接點的優勢,作為“一帶一路”國家戰略建設的極核和驅動引擎。

2、政策優勢

從國家空間布局來看,成都經濟區是“一帶一路”向西發展的龍頭,長江經濟帶的西部腹地,要站在時代前沿,借助政策優勢,融入到國家戰略全方位建設中,發揮產業集聚效應,戰略紐帶傳遞作用,內陸開放、沿江開放、沿邊開放,擴展內陸市場,實施向西開放戰略,奮力打造西部經濟核心增長極,落實國家戰略部署,建設向西內陸戰略開放高地,完善文化交流合作平臺、打造現代產業外向基地。

3、產業優勢

從經濟、產業發展狀況來看,區域間的互通互助模式業態良好,在綿陽、德陽合作中,以裝備制造為核心的現代制造行業,實現產業集群鏈式發展;在汽車制造業上,與資陽攜手共進,打造出上下游千億的產業鏈;與眉山構建以新材料和石化下游產業為主導的產業合作;與遂寧合作上拖動為電子產業工業合作;發掘樂山旅游資源優勢,深化光伏光電產業合作,加強與區域間旅游資源互動;在與雅安市合作中,構建以食品飲料產業為代表的優勢農副產品加工流通體系。通過八個城市之間跨區域協作,產業鏈的構建,形成資源共享—產業共興—市場共育的合作格局。

二. 一帶一路、長江經濟帶銜接下,成都經濟區的關聯性分析

從實際情況來看,各種制度戰略共生并存且錯綜復雜,如何促進次區域內各項制度的“合作共贏”,不僅關乎次區域發展的重要因素,也維系著地區新的發展戰略定位。

1、多項國家戰略嵌套、重疊,促進成都經濟區發展

就以成都為節點的國家戰略來看,存在嵌套、重疊乃至平行三種情況,有助于形成助推經濟發展的聚集效應。戰略實施帶動產業合理布局以及發展,優化區域經濟產業結構,提高區域的經濟發展效率,改善了區域經濟環境,同時加強了對區域經濟風險的監管與控制。國家戰略帶來的優惠政策發揮了金融的集聚效力,加速區域經濟集聚。

首先,通過對金融體系結構內部組成調整,培育發展多層次資本市場,雙邊以及多邊經濟業務的合作實施,加強省內外的投融資項目以及貿易等對外業務的支持力度,推進產業園甚至產業基地建設,建立健全以信息服務、金融支持為支撐的,以出口退稅為主體的出口服務政策體系。此外,提高企業自主創新能力,加強基礎設施建設,優化產業結構,提升科技競爭能力,發展高新技術產業,形成基礎產業、科技行業、服務業為一體的產業格局,擴大市場占有份額。通過IPO,募集資金,吸引國內外投資者,在證券交易所公開上市發行,增強資本流動性,提高企業知名度,回報個人和風險投資,同時完善企業制度,加強企業管理。

其次發揮區域經濟的輻射效應。通過政策引導,拓寬區域外部經濟、產業互聯渠道,提高信息使用效率,引入高度科技化的軟硬件設備,以及遍布廣泛的安全網絡等基礎設施,構建了一張覆蓋全區域的科技信息網絡,構建一體化的監督管理體系,面向東邊承接產業向內陸的轉移,實現市場資源共享,產業互通互補;面向西加強同絲綢之路的陸上與海上沿線地區的經濟貿易聯系,人文交流,在科教與文化領域,展開全方位、多層次交流合作,實現合作共贏,建設面向中東—歐洲的科教文化中心。

2、成都經濟區逆向助力戰略深化

從整個戰略布局來看,“一帶一路”國家戰略向西發展,位于長江“龍尾”的四川省,卻是站在整個戰略向西的“箭頭”前沿,是開發新路徑的矛頭所向。四川省必然成為長江經濟帶的重要經濟增長極,成都經濟區的構建,也必將該區域從傳統后方轉戰開放前沿,在新的經濟格局下實現創新發展。

首先,充分借用國家戰略契機,推動區域金融行業的發展,打造長江中上游區域金融中心城市,提升金融“環境”。在西部金融硬實力建設中,以及產業資本和金融資本對接上,提供政策支持,通過金融研發、金融創新、高端人才聚集、西部金融品牌構建等綜合實力的提升,沿著“產業鏈全景圖”構建“全產業區”,通過補鏈、強鏈、擴鏈,做大產業集群,推進龍頭強勢企業以及相關配套行業的協作發展,為打造擁有國際競爭實力的產業航母努力,不僅僅促進成都經濟區的金融行業發展,更加為長江上游經濟帶的發展提供強力支撐,輻射帶動作用無可替代。

其次,要加強軌道、交通、油氣管道等基礎設施建設。國家“一帶一路”戰略必將加快中西部地區的鐵路建設。從鐵路建設來看,近年來鐵路里程不斷增長,全省布局進一步完善,但是鐵路網密度、規模遠不及東部與沿海地區,隨著中國南車的引入,在蜀投資逾50億元建設成都軌道交通產業園,這將把成都打造成為西南地區軌道交通裝備整車制造維護基地,也是重要零部件和關鍵系統的專業制造基地。釋放區位優勢紅利,構建全區域的以及絲綢之路戰略資源的綜合運輸體系。

最后,作為IT產業內地第四極,網游、QQ、微信等產品在成都都有部門設立;從電商來看,阿里巴巴、亞馬遜、京東、環球資訊、攜程等電商領軍企業為例,均在成都設立區域總部,數據表明已有八成網絡零售的百強企業在蜀落戶,成都已經成為西部市場中樞。在思考產業布局方面,除了在“長江經濟帶”、“一帶一路”國家戰略中明確自身定位,更要考慮到在成都經濟區、鉆石經濟圈等區域經濟協作體系中的功能布局,通過分析周邊環境,發揮自身比較優勢,規避地區不足,發展區域經濟,服務全國經濟。

三 .結論與建議

總體來看,成都經濟區要更好地融入“一帶一路”、長江經濟帶等國家戰略,一方面,推進國家戰略的各項工作在川部署,發揮區域經濟的輻射、擴散效應,為成都經濟區的發展提供服務,實現資源優化配置;另一方面,借助政策支持,調整產業結構,提升區域內部綜合實力,實現經濟協同發展。此外成都經濟區還有:第一,加強戰略支點輻射功能。加快西部區域金融中心建設,構建“一核心,多節點”物流網絡系統設施,拓展西部電子產業中心,提升國家級的物流中心樞紐功能。第二,培育優勢產業集群。在“新常態”宏觀環境下,發現現代產業增長新支點,運用“互聯網+”、物聯網、特色產業園區、主題文化商業建立等最新產業模式,打造現代產業集群。第三,打造內陸開放高地。依托科技、人才、金融優勢,向西發展,加強與西北五省、中亞、西亞地區合作,建設國家級國際航空樞紐、歐亞航空物流通道。

(本文選編自《當代經濟》 2015年24期)

參考文獻:

[1] 西部論壇:“新常態”下長江經濟帶發展略論——“長江經濟帶高峰論壇”主旨演講摘要[J].西部論壇,2015(1).

[2] 王志民:“一帶一路”背景下的西南對外開放路徑思考[J].人文雜志,2015(5).

[3] 李春艷、文傳浩:長江經濟帶合作共贏的理論與實踐探索——“長江經濟帶高峰論壇”學術研討會觀點綜述[J].中國工業經濟,2015(2).

[4] 王伶雅:“鉆石”經濟圈讓“一帶一路”和長江經濟帶有了互動[N].成都日報,2015—03—09.

[5] 楊富:“路”在腳下 從“蓉”出發 成都 國家向西開放的前沿城市[N].成都日報,2015—03—06.