秸稈沼氣工程設計若干問題的探討

李布青 葛昕

摘要秸稈沼氣化是秸稈綜合利用的有效途徑,受到廣泛關注。通過對秸稈沼氣工程的調查與分析,總結工程設計中存在的主要問題及解決途徑,闡述了針對秸稈特性的沼氣工程技術研究進展和秸稈沼氣工程設計中的關鍵技術問題。

關鍵詞秸稈;沼氣;工程設計

中圖分類號S216.2文獻標識碼

A文章編號0517-6611(2015)05-354-04

基金項目安徽省農業科學院學科建設與宏觀農業研究項目(13A1323)。

作者簡介李布青(1962- ),男,安徽太湖人,研究員,從事農村能源研究。

收稿日期2015-01-12

秸稈沼氣化利用是秸稈綜合利用的有效途徑。秸稈原料經微生物厭氧發酵作用產生清潔能源—沼氣和優質有機肥,沼氣作為農民生活用能,也可替代天然氣等用于工業生產。施用沼渣有機肥不僅可節約化肥和農藥,增加土壤的有機質含量和肥力,而且能改善土壤理化性狀,提高農作物的產量和品質,促進生態農業的發展。 “十二·五”期間,國家將大力發展秸稈沼氣,提高可再生能源在能源結構中的比例。

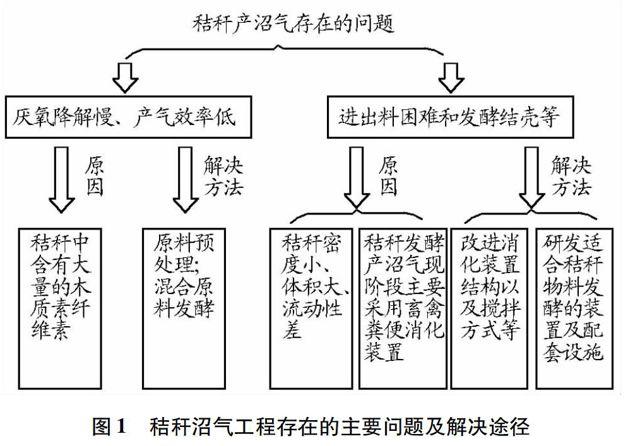

秸稈的密度小、體積大、流動性差,秸稈沼氣工程存在進出料困難、浮渣結殼和傳質傳熱慢、效率低等問題。而且秸稈的木質纖維素含量較高,不能被厭氧菌有效地降解。相對于畜禽糞便等易消化的物料,秸稈厭氧消化對工藝技術要求要高得多。該文通過對秸稈沼氣工程的調查與分析,總結工程設計中存在的主要問題,闡述了針對秸稈特性的沼氣工程技術進展,總結工程設計中存在的主要問題及解決途徑,闡述了針對秸稈特性的沼氣工程技術進展和秸稈沼氣工程設計的關鍵技術問題,以促進我國規模化秸稈沼氣工程的可持續發展。

1秸稈沼氣工程存在的主要問題及解決途徑

1.1秸稈作為沼氣發酵原料的特性

秸稈的結構復雜,其成分中的木質素不能被轉化為可發酵的糖類。木質素是植物界中僅次于纖維素的最豐富和最重要的有機高聚物,是一類由苯基丙烷結構單元通過 C-C 鍵連接而成的三維空間高分子化合物,與纖維素,半纖維素一起構成細胞壁的主要成分,其中 80%存在于植物細胞壁中,20%分布于細胞間隙中,成為細胞聯合的粘連劑。秸稈中的木質素包裹在纖維素和半纖維素的表面,并且三者在纖維細胞次生壁中呈不連續的層狀結構,彼此粘連相互間斷,形成空間阻礙,阻礙了酶和微生物與纖維素、半纖維素的充分接觸,降低了纖維素類物質的利用率。因此,秸稈在自然狀態下難以被厭氧菌消化,導致消化效率不高,投入產出效益差;秸稈不具有流動性,且密度小、體積大,進出料困難;秸稈在消化開始階段容易產生酸,消耗不平衡,引起酸積累,造成酸中毒現象,影響正常運行;反應器內傳熱傳質不均勻,物料與接種物接觸不充分,消化進程不易控制。

1.2秸稈沼氣工程存在的主要問題

將秸稈直接投入沼氣池內進行發酵處理,存在啟動慢、產氣量少、產氣率低、浮渣結殼等問題。根據工程經驗和對部分大中型沼氣工程的調查結果,目前我國秸稈沼氣工程中存在著如下突出問題:厭氧消化反應器基本上沿用畜禽糞便沼氣工程的厭氧消化器,秸稈本身質地較輕,進料后容易浮在液面上,造成原料分層和結殼;原料漂浮在料液上面不能與微生物充分接觸,減緩反應速度。同時,漂浮原料易結殼阻止沼氣及時逸出;攪拌阻力大,傳質效率低,氣體釋放困難,啟動慢、產氣量少、產氣率低、原料浪費等問題難以得到根本地解決;部分秸稈沼氣工程產生大量的沼液,易在周邊形成2次污染。

1.3秸稈沼氣工程存在的主要問題及解決途徑

2規模化秸稈沼氣工程設計關鍵技術問題

2.1秸稈原料預處理

2.1.1秸稈預處理工藝概述。在秸稈原料進厭氧消化器發酵前需要進行一定的預處理,主要作用是質地改善和營養調節2個方面。秸稈中的木質素很難被微生物消化,導致了產沼率低下。改善秸稈的成分和結構主要通過物理、化學和生物手段。物理預處理是利用機械、熱等方法來改變秸稈的外部形態或內部組織結構。化學預處理是利用化學制劑作用于作物秸稈,破壞細胞壁中半纖維素與木質素形成的共價鍵,從而達到提高秸稈消化率的目的。生物處理是在人工控制下,利用一些細菌,真菌等微生物的發酵作用來處理秸稈。雖然很多研究結果顯示,物理、化學預處理的效果顯著,但在工程實踐中應用很困難,主要是工藝復雜,投資大,以及潛在的2次污染等問題。

秸稈中碳含量較高,而磷、鉀等微生物代謝所必需的元素和微量元素含量較低,不利于微生物發酵利用,營養的不均衡也是秸稈處理效率低的原因。營養調節通常是調整碳氮比,與碳氮比低的發酵原料混和發酵。例如畜禽糞便等,或添加一些化學元素,如尿素或碳酸氫銨。

2.1.2預處理工藝設計。預處理是整個沼氣工程的咽喉,通過預處理提高秸稈的可生物消化性能、消化效率和產氣率,同時在預處理階段需要調節進料濃度、進料溫度。如果不能通過預處理確保沼氣工程的進料質量,將導致沼氣工程運行不穩定,難以發揮最佳的處理能力,所以在工程設計時應全面考慮預處理工藝。

從所調查的實際工程情況來看,預處理工藝在實際運行中存在的問題最為突出。綜合現有工程的調查情況,在進行預處理工程設計時應考慮如下處理方案:

(1)針對沼氣秸稈原料特性,將生物預處理、物理預處理(機械剪切)相結合,質地改善和營養調節相結合,設計秸稈原料秸稈預處理和調質一體化裝置,在一個前處理池完成秸稈作為厭氧發酵產沼氣原料的秸稈生物預處理、勻漿調質等原料前處理,降低秸稈沼氣工程投資,提高處理效率。

(2)攪拌池和調節池合并為前處理池,用篩網取代格柵;前處理池設計為圓形池,減少死角;設置坡底和砂斗,把大部分泥砂沉淀在前處理池底部,定期清渣。

(3)利用回流沼液進行勻漿調質,沼液在系統內循環不外排。待處理的秸稈原料與回流沼液、調質物(微生物和富N原料)在預處理和調質一體化裝置中混合勻漿調質的同時,通過機械剪切作用力,改變秸稈的外部形態和內部組織結構,增強微生物的降解效果,加快生物預處理進程,在批次進料的間隙完成秸稈原料的預處理。

(4)秸稈原料經生物預處理和勻漿調質后通過篩網,由進料器送入厭氧發酵裝置,提高處理效率,并可有效防止進料設備和管道的堵塞。

2.2秸稈沼氣厭氧消化工藝

2.2.1厭氧消化工藝。消化器是沼氣發酵的核心設備,其設計取決于選定的厭氧消化工藝。從成功運行的秸稈沼氣示范點看,我國秸稈沼氣工藝類型多樣。根據秸稈物料在反應器中的形態,大致可分為液態消化、固態消化和固液兩相消化工藝。

2.2.2液態消化。液態消化工藝較成熟,發酵原料固體含量在8%左右。在厭氧消化器內設有攪拌裝置,通過適當攪拌改善厭氧菌群與物料接觸和傳質傳熱效果。由于采用了攪拌裝置,消化裝置內物料處于完全均勻或基本均勻的狀態,因此微生物能和原料充分接觸。

液態消化反應器為立式或臥式,通常采用序批式或連續式進出料方式,沼液回流循環使用,減少了沼液外排。液態消化技術已被大量應用于混合原料沼氣工程,目前我國已建的秸稈沼氣工程也多采用液體消化工藝。主要問題是所用物料TS較低,消化器體積較大,加熱和攪拌能耗高,且微生物容易隨出料流失。

全混式反應器(CSTR)。該消化器常采用恒溫連續投料或半連續投料運行,適用于高濃度及含有大量懸浮固體原料的處理。中溫發酵時負荷為3~4 kg/(m3·d)COD,高溫發酵為5~6 kg/(m3·d)COD。在該消化器內,新進入的原料由于攪拌作用很快與發酵器內的全部發酵液混合,使發酵底物濃度始終保持相對較低狀態。排出的料液與發酵液的底物濃度相等,并且在出料時微生物也一起被排出。該裝置出料濃度一般較高,一方面不利于沼肥的后續利用,另一方面沼渣停留時間短,消化不完全。該消化器是典型的HRT、SRT和MRT完全相等的消化器,為了使生長緩慢的產甲烷菌的增殖和沖出速度保持平衡,要求HRT較長,一般要10~15 d或更長的時間。原料利用率低,出料COD濃度較高,沼液量大,存在2次污染隱患。雖在早期的秸稈沼氣工程中被廣泛應用,但是并不適于秸稈沼氣工程的落后工藝,為此在工程實踐中有很多改進。

對CSTR機械攪拌的改進。將CSTR的機械攪拌改為沼液、沼氣回流攪拌,以沼液、沼氣作攪拌動力,無需攪拌設備,浮渣直接從排液管排出,排液管出口設一水封池(沼液儲存池),沼氣循環于反應器發酵液中可大大減少沼氣中的二氧化碳含量。該新工藝通過對CSTR工藝的內部優化整合,簡化了反應器結構,節省了攪拌裝置的投資及運行費,實現了混合原料沼氣化處理的高效、安全、穩定運行。而且原料的總產沼氣量相對增加,沼氣中二氧化碳含量低。

對CSTR進出料的改進。為有利于厭氧發酵,方便進出料,克服浮殼沉渣等問題,改進全混式厭氧消化器內部結構,采用多點進出料。特點是一個反應器內分成上中下3層,上層為1級反應區,高濃度,高溫度;中層為2級反應區,為主反應區;下層為3級反應區,低濃度,中溫發酵,剩余物便于出口排出。該工藝解決了秸稈進出難、浮殼沉渣、產氣變化大、2次污染等一系列問題。

2.2.3固態消化。固態消化(干法發酵)工藝特點是發酵原料干物質濃度高,一般干物質含量大于15%。優點是發酵原料干物質含量高,提高了池容產氣率,一次性裝料,中途無需進出料,適應大規模的秸稈處理,發酵過程中運行費用低。缺點是不能連續生產沼氣(需要多個池子交替使用),大出料時安全性差、投資大。根據投料方式不同,可分為序批式和連續式工藝。

由于固態消化工藝秸稈濃度高,進出料困難,因此我國采用固態消化的秸稈沼氣工程以序批式投料為主,主要有覆膜槽干式、車庫(集裝箱)式和紅泥塑料厭氧消化工藝。由于單個消化周期內存在產氣高峰、低谷明顯等特點,因此序批式沼氣工程大都采用多個不同消化階段反應器并聯的方式運行,以保證整個系統產氣穩定。

(1)覆膜槽干式消化工藝。通過好氧前處理——厭氧消化產氣——剩余物處理3 個階段進行沼氣生產的厭氧消化技術。首先以好氧堆肥方法對物料進行機械攪拌,利用生物能使原料升溫(同時實施秸稈生物預處理),再輔以高效的保溫措施,不用外加熱源就能達到中溫厭氧消化所需溫度,減少了系統的能耗。

(2)車庫式厭氧消化工藝。固體混合物料在多個并聯的車庫型或集裝箱型厭氧反應器中進行的序批式厭氧消化技術。經粉碎的秸稈直接與富含菌種的沼渣接種,用鏟車送入反應器進行批式消化,通過滲濾液回流噴淋達到連續接種和緩解過度酸化的效果。該工藝運行能耗低,易于操作,且無沼液排放。對車庫門的密封和反應倉內甲烷含量檢測要求較高。

(3)紅泥塑料厭氧消化技術。采用地下磚混或鋼筋混凝土結構作為厭氧消化器,并用紅泥塑料覆蓋收集沼氣的技術。對秸稈預處理要求不高,不需切碎或粉碎,分層添加畜禽糞便作為接種物和營養調節劑,直接在地面或敞開的消化器內堆制處理5~10 d。進料時往消化器內注入可淹沒池內物料的水量,覆上紅泥塑料蓋并通過水封將消化器密封,進行厭氧消化。消化器頂部的四周設置噴淋管,定期添加液體或回流沼液,以防止結殼,提高產氣效率。換料時可直接揭開紅泥塑料覆皮,采用機械式進出料。紅泥塑料吸熱性能好,能迅速提高消化器的溫度。需要的動力設備裝置少,能耗低,且操作簡便。

2.2.4固液兩相消化工藝。固液兩相消化工藝針對秸稈特性,固態產酸與液態產甲烷相結合,綜合了液態消化、固態消化的優點,反應器連續運行,無需停產大出料、機械化自動化程度高、運行可靠、處理量大、運行能耗低、管理方便。兩相(循環接種式)厭氧消化技術將固相和液相發酵原料分在不同區域,以達到產酸相和產甲烷相分離,并利用沼液回流實現循環接種。根據反應器個數的不同,可分為分離式兩相和一體兩相厭氧消化技術。

(1)分離式兩相消化工藝。固相和液相分別在不同消化器中進行,兩相分離有利于產酸菌和產甲烷菌在各自的反應區內保持適宜的生長環境。同時,秸稈在產酸反應器中轉化成易于消化的滲濾液,作為產甲烷消化器的原料生產沼氣,沼液作為接種物回流至產酸反應器。通過固相消化器的連續投料或多個處于不同消化階段的序批消化器并聯達到整個系統的連續穩定運行。整個工藝過程中,系統沒有液體排出,產生的固體殘渣可以通過后續處理生產有機肥。通過滲濾液集中收集、沼液噴淋和攪拌等方式,提高系統的消化速率和穩定性,解決傳統固體廢棄物厭氧發酵中出現的易酸化、難攪拌、產氣不穩定等難題。

(2)一體兩相(循環接種式)厭氧消化技術。兩相(循環接種式)厭氧消化技術是在中溫條件下,以秸稈為原料,從消化器頂部投料,依靠秸稈和沼液的比重差異形成固液兩相分離;同時,通過進料時攜帶的沼液循環,達到物料循環接種效果的秸稈厭氧消化技術。適合處理干秸稈、青貯秸稈等秸稈類物料或秸稈與糞便等的混合性物料。發酵過程中不加水或加少量水,產生沼液循環用于接種和調節原料特性,基本不產生沼液,有效解決了大量消化產物如何有效處理的難題。

2.2.5抗浮防結殼設計。由于秸稈原料的生化特性,秸稈原料在厭氧發酵中由于密度小,容易隨沼氣氣體上浮,發酵初期原料上浮和上浮的秸稈浮渣中微生物在固體原料表面形成的生物膜相互作用在液面形成一層不透氣的硬殼,對厭氧發酵產生很多不利影響。結殼上浮使秸稈原料不能與發酵液充分接觸,原料不能被徹底分解,降低原料利用率。浮渣結殼導致發酵產生的沼氣在發酵液中累積,不僅增加了發酵液中的沼氣分壓,而且沼氣中較多的CO2溶解于沼液中,使沼液的pH值下降,影響產氣;秸稈上浮積聚結殼,影響發酵裝置內固、液、氣3相傳質、傳熱和流動性,傳統攪拌裝置和動力配置很難應用。發酵裝置內傳質不均勻,容易造成局部酸積累。

秸稈原料浮渣結殼直接影響產氣效率和運行穩定性,是制約秸稈厭氧發酵的關鍵因素之一,所以秸稈原料的沼氣工程需要進行抗浮防結殼設計。攪拌是使微生物與發酵原料接觸的有效手段,適度的攪拌可以防止結殼或者打破已有的結殼層,使得固體有機物質均勻分布在沼液中。利用發酵罐內已有的料液,每隔一定時間段通過泵對料液進行水力循環,可通過料液的液體流動抗浮防結殼。

安徽農業科學2015年

2.2.6攪拌設計。攪拌通過促進水動力循環,促進微生物和底質的良好接觸,通常是提高沼氣發酵效率的有效手段。攪拌可以使反應器內的物料混合均勻,溫度、pH微生物種群等保持均勻一致,還可以大大降低池底沉積及液面浮渣結殼。對于秸稈發酵,從工程運行情況看,適當的攪拌是有利的,可以提高產氣率。

目前秸稈沼氣工程常用的有機械攪拌、水力循環攪拌、沼氣攪拌。機械攪拌是使用各種安裝形式的機械裝置,通過各種形式的機械運動使物料達到充分混合狀態的一種攪拌方式。此種攪拌方式可以產生強大的剪切作用,可以借助攪拌葉片的轉動能來打碎消化原料,有利于高粘度物料混合。機械攪拌過程中渦旋剪切力為主導動力,渦旋速度梯度、歐拉準數、雷諾數的相互結合可以作為攪拌效果的綜合控制指標。秸稈原料厭氧消化器內的流體是一種非牛頓流體。在間歇式攪拌條件下,需要一定的流場速度,才能使底部沉積的污泥揚起并隨流場位移,攪拌阻力大,能耗高。為了克服攪拌死區的存在,應增加攪拌強度,產氣量呈曲線變化,先是增加,達到最大值時,隨后又呈下降趨勢。

適度的攪拌混合能增加微生物與底物的接觸程度,使得池內溫度場更加均勻,然而攪拌過度,則可能會影響微生物的活性。當厭氧消化器中物料滿足臨界起始強度時,短時間內的攪拌形成的剪切力對微生物的破壞會在短期內恢復。隨著時間的延長,物料已經充分混合,持續的剪切力會造成不可逆破壞,同時增加能耗。過長的攪拌間歇,也會造成底部污泥內代謝物質的積累,發酵底物的過度消耗,而上部發酵液底物又不能及時補給,進而造成發酵效率降低。水力循環攪拌、沼氣攪拌在控制攪拌剪切力的情況下增加攪拌的擾動區域,防止過高剪切力對微生物代謝鏈造成紊亂。

2.2.7沼液控制。大型沼氣工程產生的沼液在儲存和使用過程中會對周圍環境構成污染,其主要表現為沼液儲存過程中有害氣體釋放、沼液直排造成的水體污染、農田長期大量施用造成的重金屬沉積和沼液滲濾造成的地下水惡化。由于單位土地面積對沼液的容納能力有限,沼液的長距離運輸成本又較高,加上氣候變化及農作物復種情況影響,大型沼氣工程所產的沼液無法完全利用,而現階段對多余沼液的凈化處理或者對沼液的濃縮減容處理成本很高。因此,在秸稈沼氣工程設計中,避免沼液外排是基本要求。通過工藝措施,使沼液在系統內循環,并處于收縮狀態是必要的。

3結語

通過沼氣發酵獲取生物能源是農作物秸稈的資源化利用一條非常有潛力的途徑。由于秸稈的密度小、體積大、流動性差,存在進出料困難、浮渣結殼和傳質傳熱慢、效率低等問題。而且秸稈的木質纖維素含量較高,不能被厭氧菌有效地降解。秸稈沼氣工程日益受到普遍關注,國內外在秸稈的預處理、秸稈厭氧發酵工藝及產業化裝備方面做了大量研究和工程實踐,已經獲得了許多有益的成果,取得可喜進展。但工程化的秸稈沼氣技術目前尚處于試驗示范階段,秸稈沼氣特殊的關鍵技術問題仍未有經濟成熟的解決方案。尤其是目前運行的示范工程采用的秸稈沼氣工程技術并不具備商業化運營要求,集成秸稈沼氣工程先進技術提高工程經濟性是秸稈沼氣工程可持續發展的關鍵。

參考文獻

[1]

陳小華,朱洪光.農作物秸稈產沼氣研究進展與展望[J].農業工程學報,2007,23(3):279-283.

[2] 陳羚,趙立欣,董保成,等.我國秸稈沼氣工程發展現狀與趨勢[J].可再生能源,2010,28(3):145-148.

[3] 吳楠,孔垂雪,劉景濤,等.農作物秸稈產沼氣技術研究進展[J].中國沼氣,2012,30(4):14-19.

[4] 李硯飛,代樹智,周勇,等.純秸稈中高溫高濃度厭氧發酵制取沼氣工藝技術研究[J].中國沼氣,2013, 31(2):15-20.

[5] 邱坤,閔師界,吳進,等.秸稈沼氣工程產業化影響因素及其對策研究[J].中國沼氣,2013,31(5):61-64.

[6] 熊霞,施國中,羅濤,等. 秸稈沼氣發酵浮渣結殼的成因及對策[J]. 中國沼氣,2014,32(4):51-54.

[7] 崔文文,梁軍鋒,杜連柱,等.中國規模化秸稈沼氣工程現狀及存在問題[J].中國農學通報,2013,29(11):121-125.

[8] 王紅彥,畢于運 ,王道龍,等.秸稈沼氣集中供氣工程經濟可行性實證與模擬分析[J].中國沼氣,2014,32(1):75-78.

責任編輯夏靜責任校對況玲玲