環評評估提前介入風電場建設實踐——以云南省羊岔街風電場為例

陸海,韓方虎,楊永宏,段禾祥,普睿

(1.云南省環境工程評估中心,昆明 650032;2.云南省環境科學研究院,昆明 650034;3.中廣核風電有限公司西南分公司,昆明 650041)

正確處理風電資源開發與生態環境保護的關系,進一步加強風電項目環評管理,對于實現風電開發與生態環境保護相協調、促進風電建設持續健康發展具有重要意義。通過提前介入、主動服務,使環評評估提前參與到風電場布局方案的確定過程中,借助專家集體智慧,引領建設單位、設計單位、環評單位,對工程布局和規模進行優化調整,從而規避重大不利環境影響和重要敏感環境問題[1]。以云南省玉溪市元江縣羊岔街風電場為例,從環評評估提前介入指導風電場總體布局方案調整,合理避讓環境敏感區的實施效果出發,研究環評評估提前介入對推動風電項目科學有序建設的作用。

1 云南風電開發及環評評估概況

根據云南省風電規劃報告,全省可開發風電裝機達3 300萬kW以上,目前建成投產的風電總裝機容量僅占可開發總規模的5%,尚有95%的風電資源有待開發利用。云南省風能資源較好的區域集中分布在山脊地區,其中滇西、滇西北地區的山脊植被主要為受人為因素影響較小的原生性高山、亞高山灌叢草甸,因風速大、氣溫低,植被遭到破壞后很難恢復;滇中、滇東地區的山脊植被主要為常綠闊葉林,包括半濕性常綠闊葉林、中山濕性常綠闊葉林和山頂苔蘚矮林,這些植被除自然保護區外分布較少,多為水源涵養林,一旦遭到大面積破壞,將造成嚴重的水土流失。保護這些地區的植被具有重要的環境意義,但該區域尚未被列入環境保護部《建設項目環境影響評價分類管理名錄》(以下簡稱“名錄”)風力發電項目環境敏感區的范疇,使得風電開發過程中的依法依規避讓支撐不足。若不能全面、深入地認識工程建設對這些植被的影響,將對周邊生態環境及景觀造成嚴重破壞。

近年來,云南省加大新能源開發利用力度。自2007年10月全省首座風電場——大理大風壩風電場動工以來,截至2014年1月,全省電網并網風電裝機容量已達166.5萬kW,較2008年增長了21倍。2013年4月,云南省發改委下發《關于暫緩建設在建風電項目的通知》以及《關于對全省投產風電場進行綜合評估的通知》,使得云南省火熱的風電場建設浪潮迅速冷卻。

2014年2月,云南省發改委下發了《云南省發展和改革委員會關于恢復全省風電建設有關事項的通知》,明確全省風電建設將在分類指導的原則下,科學有序地恢復建設工作。根據通知要求,風電建設項目要按照“生態優先、科學有序”的原則,堅決避讓各類生態環境敏感區域,實行環境評價一票否決制。該通知對云南省環保工作提出了更高要求,環保部門的責任也更加重大。為認真貫徹落實上述要求,云南省環境工程評估中心組織相關專家進行了全面學習和討論,結合多年風電項目環境影響研究成果,以及在評估過程中發現的問題,與云南省環境保護廳進行了充分溝通并作出匯報,就環境敏感區的識別、風電項目環評分類管理等提出建議。

2014年5月,云南省環保廳下發了《云南省環境保護廳關于進一步加強風電建設項目環境影響評價管理工作的通知》,對于進一步做好全省風電建設環境保護工作、推動風電建設可持續發展提出了更高要求。主要體現在3個方面:第一,擴大環境敏感區識別范圍。除名錄中已明確界定的環境敏感區外,還應重點關注鳥類遷徙通道、特有(珍稀)植物群落、自然圣境等重要生態環境保護目標。第二,完善環評管理。對于不涉及環境敏感區的建設項目,按照名錄要求編制環評文件,對于涉及環境敏感區的建設項目,編制環境影響報告書。第三,嚴格環境準入。將進場道路、場內道路和升壓站納入風電項目評價范圍,風電項目環評要按照《環境影響評價公眾參與暫行辦法(試行)》的要求,組織開展公眾參與。

2 羊岔街風電場評估提前介入實踐

元江羊岔街風電場位于云南省玉溪市元江縣西部,根據《云南省風能資源評價報告》,元江縣是云南省風能資源最佳開發區域之一。該風電場裝機容量為200 MW,計劃設置100臺2 MW風電機組,場址由南、北兩個片區構成,各設50臺風電機組,年發電量45 112.3萬kW·h,是《云南省風電規劃報告(2011年修編)》規劃的風電場項目之一,也是云南省2014年100項新開工重點建設項目之一。

2.1 規劃環評初步識別

在發展風電的過程中,云南省十分注重環保問題,在全國創下多個第一,既是全國唯一要求風電場場址測風滿一年才能進入選點規劃的省份,也是全國唯一開展風電場規劃環評的省份。早在2011年,云南省能源局就委托云南省環境工程評估中心編制完成了《云南省風電規劃報告(2011年)環境影響報告書》,結合敏感區域涉及情況,將列入規劃的風電場劃分為優先開發、限制開發、禁止開發和待論證4類。同年12月,云南省環境保護廳對該規劃環評報告書出具了審查意見,要求進一步強化風電開發規劃控制及前期工作管理,對于限制開發的風電項目應科學決策、慎重開發;對于禁止開發的風電項目應調出規劃、暫緩開發;對于待論證的風電項目應深入研究、合理開發。

在該項目規劃方案擬訂之初,通過規劃環評的早期介入,對規劃方案可能存在的環境影響進行了初步識別,結果表明,元江羊岔街風電場因涉及哀牢山中山濕性常綠闊葉林區,屬于限制開發的風電場,應重點關注的生態問題為“候鳥遷徙通道、旱地油杉(極小種群)、云南省生物多樣性保護優先區域”[2]。

2.2 項目環評提出建議

該風電場在獲得國家能源局同意開展前期工作的批復后,建設單位即邀請環評報告書編制單位對項目建設區域進行實地踏勘。環評單位通過踏勘發現,工程可研規劃中存在環境問題的風機點位主要集中在北片區。其中,3臺風機位于依薩河飲用水水源保護區二級保護區,11臺風機位于保護區邊界;部分風機點位鄰近候鳥夜間遷徙通道;10臺風機位于原元江省級自然保護區南溪片區的核心區和緩沖區,占用結構較完整的中山濕性常綠闊葉林;14臺風機位于云南省生物多樣性保護優先區域中的哀牢山中山濕性常綠闊葉林區。

>>環評評估的提前介入,有利于指導對風電場布局和規模進行優化調整,規避重大不利環境影響和重要敏感環境問題,提高環評質量和審批效率,推動項目有序建設。

針對上述環境問題,環評單位依據現行法律法規和云南省相關要求,對風電場規劃的風機點位提出調整建議,建議對位于飲用水水源保護區內的3臺風機,及占用保存較好的中山濕性常綠闊葉林的10臺風機另行選址。建設單位采納了環評單位提出的意見,對布局方案進行了第一輪調整。

2.3 技術評估提前介入

項目進入評估程序后,云南省環境工程評估中心對環評報告進行了初步審查,發現項目布局方案仍然涉及環境敏感區域,并存在一定制約因素,主要體現在有部分風機點位和施工道路位于依薩河飲用水水源保護區的邊界,占用保存較好的中山濕性常綠闊葉林,鄰近鳥類夜間遷徙通道。

秉持生態優先、科學有序、提前介入、主動服務的原則,云南省環境工程評估中心在組織技術審查之前,即邀請植被、鳥類、工程設計等方面的專家對羊岔街風電場進行了詳細現場踏勘,組織建設單位、地方政府、環評單位多方座談、充分交流。期間,專家指出,風電場南片區不涉及環境敏感區,現狀植被也不屬于敏感對象,在做好環境保護和生態修復的前提下,較適宜發展風電項目;北片區因涉及環境敏感區且植被保存完好,在風機點位選址時應進行避讓。最后,云南省環境工程評估中心以“風機點位優化選址、施工道路優化選線、堅決避讓各類環境敏感區和生態敏感區”為立足點,對風機點位的總體布局提出了明確意見:第一,為保護水源林,減少水土流失,建議取消位于飲用水水源保護區邊界的11臺風機,并將風機點位全部調出匯水區范圍;第二,取消鄰近鳥類遷徙通道的2臺風機;第三,取消占用保存較好的哀牢山中山濕性常綠闊葉林區的14臺風機;第四,建議建設單位在今后的開發過程中,轉變觀念,從“充分利用風資源”到“合理利用風資源”,從而實現環境保護與經濟發展的共贏。

2.4 布局方案有效優化

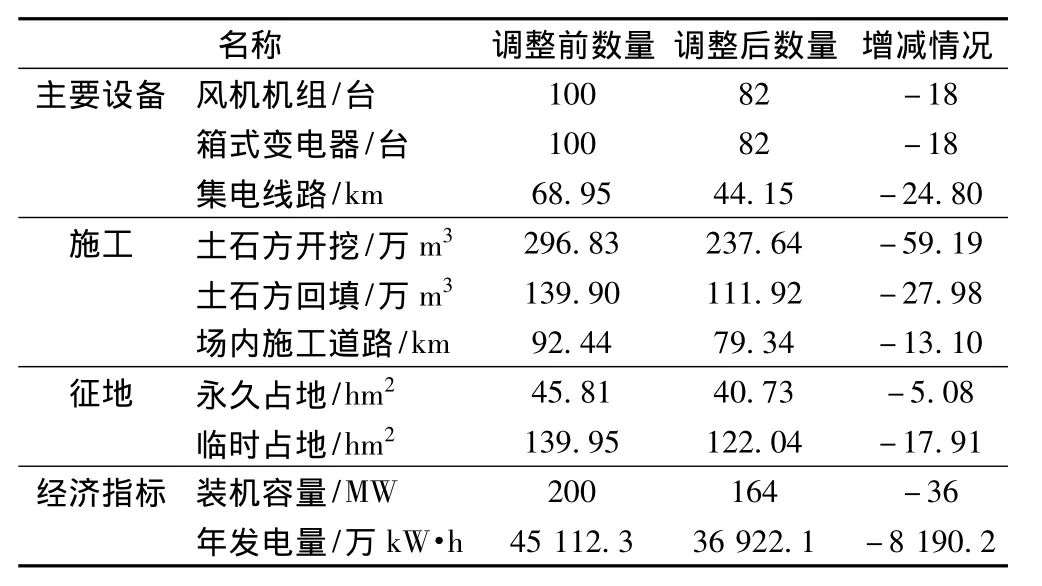

建設單位高度重視專家和評估中心提出的意見,積極協調設計、水保和環評單位,對風電場的布局和規模再次進行調整,放棄北片區共28臺風機的建設,取消連接以上風機點位的施工道路、集電線路及服務于以上點位的5個棄渣場,同時啟用10臺備用風機。調整后的羊岔街風電場建設區有效避讓了飲用水水源保護區、鳥類遷徙通道、生物多樣性富集區域。建設規模從原設計的200 MW調整為164 MW。調整前后風電場對比情況如表1所示。

表1 羊岔街風電場調整情況一覽表Table 1 The adjustment list of Yangcha Street Wind Farm

經過調整,羊岔街風電場主要設備、施工、征地、經濟指標等均發生了變更。風電機組、箱式變電器臺數減少18%,集電線路長度減少35.97%,集電線路塔基個數減少26.03%,土石方開挖量減少19.94%,場內施工道路長度減少14.17%,永久占地減少11.09%,臨時占地減少12.80%。由于風機點位減少,相應減少的年發電量為18%。

2.5 提前介入實施效果

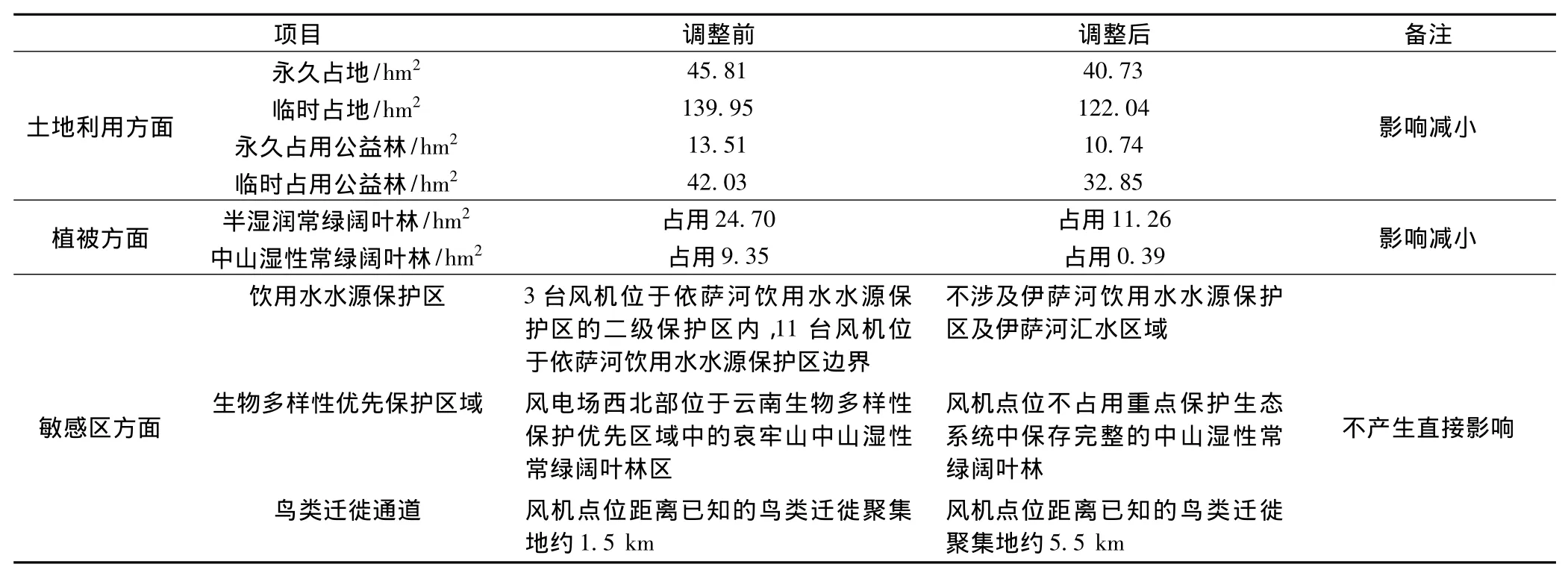

調整后的羊岔街風電場建設區有效避讓了環境敏感區、鳥類遷徙通道、生物多樣性富集區域;項目占地及占用植被面積減少,減緩了工程建設對以常綠闊葉林為主要保護對象的哀牢山地區森林生態系統造成的破壞;避讓了飲用水水源保護區及其匯水區,確保了飲用水水源的安全;取消了候鳥遷徙主要通道附近的機位,減小了項目建設可能對候鳥遷飛造成的影響。風電場調整前后環境影響變化見表2。通過多次調整,使風電場的布局方案規避了重大不利環境影響和敏感環境問題,同時由于項目不存在環境制約因素,該環評報告順利通過專家審查并獲得云南省環境保護廳批復。

總體看來,由于在風電場的選址布局過程中引入了環評技術評估的提前介入,并采納了其意見,使風電場的建設最大限度地降低了環境成本,同時也提高了環評質量和審批效率。

表2 羊岔街風電場調整前后環境影響變化一覽表Table 2 The list of environmental impact changes before and after adjustment in Yangcha Street Wind Farm

3 結語

羊岔街風電場環評構建了一種“項目業主(環保意識)+評估中心(全局掌控)+專家(集體智慧)+環評單位(技術支持)”通力合作、及時溝通的工作模式,是環評評估提前介入的一個成功案例。通過評估的提前介入,使項目在開展環評初期就將加強環境保護和生態建設作為重要目標之一,把環境條件作為方案比選的關鍵限制因素,篩選環境影響最小的方案作為推薦方案。通過環評評估的主動服務,充分發揮了技術支撐作用,及時避免建設單位“走彎路”,造成大量人力與物力資源浪費,同時提高了環評質量和審批效率,進而有效推動了重點項目的啟動。通過環評評估的科學統籌、有效引導,使地方政府、企業樹立了在保護中發展、在發展中保護的思想意識,對于推進經濟社會發展與資源、環境相協調具有重要意義。

[1]王慶九,劉春陽,朱忠湛,等.規劃環評早期介入在規劃方案優化中的應用實例研究[J].污染防治技術,2010,23(3):48-50.

[2]趙晟,楊莤,段禾祥,等.云南省玉溪市元江羊岔街風電場工程環境影響報告書[R].昆明:云南省環境科學研究院,2014.