廉潔奉公、謙恭虛己的任弼時

文/春紫

廉潔奉公、謙恭虛己的任弼時

文/春紫

執政為公,嚴以律己

作為黨的第一代領導集體的重要成員,任弼時的黨性做到幾乎完美無缺。這從體現他全心全意為人民服務思想精神風貌的、他一直恪守的人生訓條“ 一怕工作少,二怕麻煩人,三怕多用錢”上即可略見一斑。這“三怕”其實貫穿著一條紅線——心里只裝著人民、唯獨沒有他自己,一心為革命、為人民艱苦奮斗。總之他處處嚴格要求自己,為我們樹立了無私奉獻、忘我工作的典范。

抗日戰爭期間,陜甘寧邊區經濟最困難的時候,黨中央和毛澤東號召邊區的黨政軍民投入大生產運動。擔任中共中央秘書長的任弼時帶頭執行黨中央的決議和響應毛澤東的號召,帶領機關干部在住地附近開墾出一大片荒地,種上了瓜果蔬菜。邊區軍民穿衣用布也十分困難,黨中央號召邊區男女干部、戰士都來紡紗織布,解決穿衣問題。為了帶動邊區的紡織運動,體弱多病的任弼時還以身作則積極投身于紡紗活動,并向三五九旅王震旅長要了一部紡車。他在工作之余,以堅韌不拔的毅力,操起紡車學紡棉紗。他就像村婦一樣盤腿而坐練習紡線,經歷了一次又一次的失敗,一次又一次的累得直不起腰。功夫不負苦心人,他的成績提高很快,終于紡出了一手好紗。1943 年3 月,在參加中央機關在楊家嶺舉行的一次軍民紡線比賽中,任弼時所紡的紗被評為第一,博得全場喝彩。這特殊的“第一”,想來令人不禁油然而生無限敬意。

在中央蘇區,任弼時和戰士們一起上山挖野菜,過一樣艱苦的生活;在長征途中,任弼時拖著重病而虛弱的身軀,吃力地扶杖前進,有擔架也不坐;在轉戰陜北中,任弼時多次摔倒在地上,他爬起來,不讓人攙扶,一直走到目的地。建國后,任弼時在30 年代所用的一條毯子還在用著,這是組織上發給他的戰利品;他愛人陳琮英用自己的毛圍巾為他改織的毛衣,穿了10 多年,早破爛不堪,他照樣穿著。黨中央從西柏坡遷到北平時,有關部門建議給書記處的同志每人做一套新衣服,以穿著參加入城閱兵式。經請示任弼時,他不同意,說:“我們是穿著這身衣服打天下的,也能穿著這身衣服進北平。”進城后,他制止了工作人員想將他的舊被子、舊衣服換掉的做法,并誠懇地對工作人員說:“你們不要以為現在進城了,應該闊氣一些了,這樣想就不對了,不能忘記目前我們國家和人民還有困難,什么東西也不準給我領,那些被褥和衣服補一補還可以用嘛。”他特別注意節約用電,時常告訴孩子們和工作人員,“人走燈滅”,并在每個房間電燈開關處寫上“人走燈滅”的字樣以提醒大家。

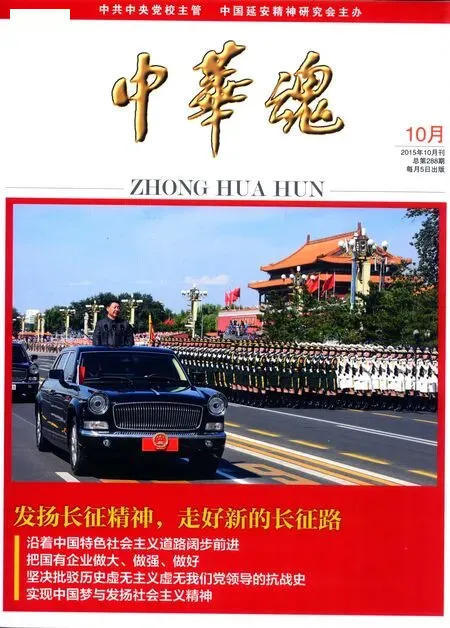

延安大生產運動中,任弼時與王震在南泥灣

公家配發的東西,任弼時總要問是不是按制度發的,如果發現是身邊同志特別要求的,就讓退回,并耐心地說:“凡事不能超出組織規定的制度,絲毫不能搞特殊。目前國家還很窮,困難很多,我們辦每件事都要想著國家和人民的利益。”直到逝世時他依然用的是那些陳舊的衣物。

1947年3月,中共中央撤離延安,任弼時與毛澤東、周恩來一起轉戰陜北,在世界上最小的司令部里,指揮了世界上最大的人民解放戰爭。8月20日,西北野戰軍在沙家店一舉殲敵6000余人。這一勝利徹底扭轉了西北戰局。23日,西北野戰軍召開旅以上干部會議。毛澤東和周恩來、任弼時趕到會場,表示祝賀。

沙家店戰役的勝利使中央縱隊的處境大為改善,部隊士氣旺盛,情緒高漲。但最棘手的問題卻依然存在,那就是缺少糧食,饑餓困擾著每一個人。毛澤東、任弼時等也和當地農民一樣,只是吃米糠、秕谷合在一起再加幾把黑豆熬成的“錢錢飯”。警衛戰士每人每天只有半斤黑豆,哪里夠吃?何況,大都是20歲上下的年輕小伙。為了維持生計,前線司令部下令殺馬吃肉。

自從允許殺馬充饑后,中央縱隊的戰士在戰場附近揀回兩匹受傷的騾馬,并宰殺了。在梁家岔住了4天之后,部隊又出發了,戰士的干糧袋,增加了新的內容,鼓鼓囊囊起來。

任弼時發現這種變化,馬上找到手槍連連長高富有,問:“你們手槍連有沒有揀回馬來?”高富有回答:“有。都是沒有人要的,本來想送回去,可也不方便,喂養吧,也沒有飼草,沒的辦法,就殺了一匹。”

任弼時認真地追問著:“吃了沒有?”高富有如實地回答說:“吃了一些,還剩下一些。”

任弼時嚴肅地說:“這樣做是不行的,一切繳獲要歸公嘛。戰場上的任何物品,任何東西,都不能變成個人的,也不能變成小單位的。你們的口糧是少了點,不過,平均起來每人也有半斤,比前方還是強多了。”

聽到任弼時的批評,高富有感到很慚愧,同時受到巨大的震動。他與同志們一合計,大家一致同意,把那匹沒有宰掉的受傷馬和那些還沒有吃掉的馬肉一起送了回去。

立黨為公、執政為民的任弼時,自然更加珍愛黨的名聲和關心黨的持續健康發展問題。

1949年3月,毛澤東在七屆二中全會上告誡全黨:革命勝利后“務必使同志們繼續保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風,務必使同志們繼續保持艱苦奮斗的作風”。任弼時也在認真思考著這個問題,他特別強調要加強黨的建設,并嚴正指出:“這種情形是存在的,將來更可能發展。忙于各種經濟建設和行政事務,放松了黨的建設,忘掉了黨務工作,那是很危險的。”

1949年4月,任弼時在青年團第一次全國代表大會上進一步指出:“一個革命的政黨,如果只會破壞舊的,而不會建設新的,如果它不能建設起新的,確實使人民在政治、經濟、文化上比以前在舊社會里要過得好一些的生活,那人民會由不滿而反對它的,而它終于要走向失敗。”因此,在全國勝利以后,還必須同過去一樣保持艱苦奮斗、勤儉樸素的作風,要準備節省每一個銅板去為新社會經濟的建設而積累一份力量。他語重心長地說:“一切以為革命勝利了,可以安閑起來,或者以為已經艱苦奮斗了幾十年,已經為人民盡了力、出了汗、流了血,現在可以享受一下了,這些想法應當認為都是不健康的。”

1949 年,斯大林送來幾輛新小轎車,行政部門分給任弼時一輛,他對身邊的公務人員說:“不要去領,我那輛舊的還可以坐。”

剛進北京城時,后勤部門為任弼時的住房修窗戶花了點錢,他知道后很不安,一晚上都睡不著覺。他認為,在國家大業初創、人民生活非常困難的情況下,一分錢也不應多花。他的住房面臨大街,辦公室離馬路只有二三米遠,很不安靜。有關部門為照顧他的工作和休息,準備讓他搬到另一個住處,他說:“那房子住著一個機關,而我是一個人,怎么能為我一個人牽動一個機關呢?當干部的一絲一毫也不能特殊。”后來,組織上準備給他整修另一所房子,他知道后又拒絕了。他說:“現在國民經濟正處在恢復時期,還是把錢用到工業建設上去吧。”直到逝世他始終住著原來的房子。

任弼時對自己嚴格要求,對親屬的要求也很嚴格。他從未利用手中的權力為子女和親屬謀取半點私利,也不允許他們搞特殊。他經常詢問夫人陳琮英菜金有沒有超過標準,生活用品是不是按制度領的。孩子們的衣服破了,他讓陳琮英把大人的破舊衣服改做給他們穿。孩子們回家,就讓他們到大灶去吃飯,處處注意不使他們有特殊感。他常對孩子們說:“吃了人民的小米,不能辜負人民對你們的希望,將來一定要為人民做事。”新中國剛誕生時,他的妹妹從湖南到北京看他。臨走時,想請他給湖南省委寫封信,替她丈夫安排個工作,任弼時認為這樣做不符合組織原則,信沒有寫,還做妹妹的思想工作,終于說服了妹妹。

經歷了大革命失敗后的白色恐怖、長征、抗日戰爭和解放戰爭,艱苦的環境和緊張的戰斗生活,影響了任弼時的健康,但他始終抱病堅持繁重的工作。當他病情加重時,同志們勸他休息,他卻說:“能堅持走一百步,就不該走九十九步!”

贏得“黨內的老媽媽”的美譽

1940 年,任弼時回延安任中共中央秘書長。從人事安排到誰吃大灶、中灶、小灶,事無巨細他都親自抓,十分辛苦。由于能夠堅定地維護黨的團結,反對輕易搞“路線斗爭”,處理問題周到,關心愛護干部,情系民眾疾苦,待同志平易近人、和藹可親,設身處地地為他們考慮各方面的問題,所以很多同志遇到問題都愿意來找他解決,大家發自肺腑親切地稱他為“黨內的老媽媽”。

任弼時在延安棗園期間,擔任中共中央書記處書記,分管中央機關、組織、外事、農委、婦委、青委等項工作,日理萬機,十分繁忙,每天幾乎要工作15 個小時以上。然而不管怎么忙,他都時刻關心著棗園周圍農民群眾的疾苦,經常抽出時間深入農民家庭,問寒問暖,幫助解決困難。一次,一位老農告訴他:“地里的雜草長得比莊稼還快,大家都忙不過來。”翌日清晨,他頭戴草帽,身穿便裝,扛著鋤頭,帶領一批機關干部、戰士,支援農民除草。農民趙占山的妻子患了急病,窮山溝里缺醫少藥,正當趙占山準備用門板將病人抬到十幾里外去求醫時,卻有人前來叩門,打開門一看,是一位背藥箱的軍醫找上門來治病了。真使趙占山喜出望外,感激涕零。原來,任弼時曾經交待棗園村的村長,凡農民家遇有急事,必須迅速向他報告。這次便是根據村長的報告,任弼時親自將正在熟睡的醫生叫醒,打發前來的。

抗戰勝利后,中央決定派出東北干部團日夜兼程挺進東北。時任延安市青年救國聯合會宣傳部長兼青年俱樂部主任的東北人褚志遠即是東北干部團的成員之一。接令幾天后,褚志遠去棗園向任弼時辭別。任弼時和藹地詢問了他的近況,又關切地說:“去東北的路程很遠,相隔這些年,那里的情況你已經不甚了解,把孩子交給黨中央和我,別帶了。等到那里打開局面,站穩腳跟,中央再負責把孩子給你們送去。”褚志遠的兒子延風當時還不滿兩歲,帶去東北確實有困難,但他又想,哪能給中央首長增添麻煩呢!而且中央組織部對此已有安排:通知他必須帶著小孩,組成東北干部團第十一中隊家屬隊化裝挺進東北。老首長細致入微的關心使褚志遠十分感動。臨走時,任弼時還語重心長地叮嚀:“你是東北干部,又是青年人,10 年沒回家了。到家鄉后,要和那里的群眾打成一片,要戒驕戒躁,萬不可有衣錦還鄉、榮歸故里的想法。我黨在那里的威望很高,要為黨多做工作。”最后,任弼時一直將褚志遠送到傳達室門口,才緊緊握手告別。

1946年的春天,中共華東局領導委派杜前、馬儀、李云潔、李誠等幾位負責青年工作的干部,到延安向黨中央匯報工作。任弼時在楊家嶺中央青委機關聽取匯報并參加討論會。

會議持續了兩個月,在此期間,中央青委的同志每隔幾天都要向任弼時匯報情況。每次匯報,總感到十分親切。他們說:“和人相見,他的臉上總是掛著慈祥、和善的笑容,熱情地同你打招呼、握手,親切地讓你坐在他身旁。談話時,他總是凝神聚目靜聽著你的訴說,不喜歡打斷別人的發言。他習慣于傾聽別人的講話,同時邊聽邊判斷。這中間,絕無漫不經心。當你的發言結束后,他才說說他的分析、他的見解,回答你最需要回答的問題。他常用同你商量的口吻說:‘你看這樣好不好?’‘是不是這樣的?’”

任弼時敏于事而慎于言,同時也善于抓住要害。在青委同志陳述的過程中,他始終默默地傾聽,認真地思索,最后緩緩地說:“你們研究一下看,是否可以搞青年團?過去,在七大的時候,馮文彬、李昌他們曾提議要建立青年團。那時,中央不同意,我也不同意。現在你們可以再研究一下,是否可以建立青年團。”

任弼時的意見明確了青年工作的方向,使參加討論的同志異常興奮。

任弼時喜歡接近群眾,更善于聽取別人的意見。在延安時,有位基層來訪者同任弼時談邊區工作中的問題,任弼時一邊仔細聽,一邊認真記,還不時提出一些問題。那人看任弼時那樣重視他的反映,興致勃勃地說了兩三個小時。

他說完后,任弼時耐心地告訴他,哪些問題已解決了,哪些問題暫時還沒有條件解決。那人一聽不對勁,原來他談的問題,任弼時早已全知道!有些比他了解得更清楚。他很抱歉地說:“您都知道了,怎么還讓我浪費您這么多時間呢?”任弼時說:“不!多聽聽對工作有幫助……”那位同志明白了:任弼時不愿冷淡基層同志提意見的熱忱,他希望從一百句話中聽到一句有用的話。他對人是多么注意循循善誘,又多么平易近人啊!

建國后,和氣寬容的任弼時關心身邊工作人員和體恤民情的作風一如既往。

一天傍晚,保健醫生劉佳武和衛士陪任弼時到附近田野里散步,這時,稻子快成熟了,穗子沉甸甸地彎了下來。薄暮中,只見一位老農拿著竹竿佇立在水塘邊。任弼時上前問:老人家多大歲數?收成好不好?打的糧食夠不夠吃?老農一一作答。他又問老人:吃晚飯沒有?老人說:“沒有,這兩天得看莊稼,不然就被休養所的鴨子給糟蹋了!”任弼時回頭問衛士:“鴨子是哪兒來的?”衛士說:“是伙房放養在水塘里的。”任弼時明白了,原來是鴨子侵害了群眾的莊稼。他當即向老農表示了歉意,馬上吩咐衛士通知管理員,不得再把鴨子放養在水塘里。第二天一早,他又到塘邊去散步,為的是檢查鴨子是否還放養在那里,結果未見到一只鴨子,這才放下心來。

工作人員進城辦事,經任弼時同意,可以用配給他的那輛舊吉普車。但他總一再叮囑,最好把進城要辦的事集中起來一起辦,這樣可以減少用車次數,節省汽油。有一天半夜,秘書的愛人臨產,當時任弼時剛吃了安眠藥入睡了,工作人員不好打擾他,就用三輪車把產婦送到醫院。第二天他知道了這件事很生氣,批評工作人員太機械了,該用車也不用,如果孩子生在路上怎么辦?出了事怎么辦?

謙恭虛己,勇于自我批評

謙恭虛己的任弼時經常說:“我們每個干部決不可以把自己現在的地位以及工作中的勝利與成就,看成完全是由于自己個人的本領,以為自己的本領真的比什么都高大,以為自己真的是了不起的人物。如果我們不懂得自己的成功,正是因為自己是為黨工作,才會獲得這些成功,反而把自己看成了不起的‘英雄’,甚至離開黨而去尋求個人的名譽地位,那就非常錯誤,非常危險。”

任弼時從16 歲參加革命至46 歲逝世,把30 年的生命和精力全部貢獻給了中國人民的革命事業。他歷盡艱險,奮力前進,對我們黨的青年工作、組織工作、軍隊政治工作,對豐富毛澤東思想都作出了重大貢獻。但他從不居功,從不談他自己。有一次,一位老同志在與任弼時交談中談到任弼時在紅二軍團整軍建黨的經驗時,任弼時馬上說:“你說得太過了,我沒有做這么多的事情,這都是黨中央領導正確的功勞,是紅二軍團同志集體努力的功勞。”

任弼時不論對干部還是對平民百姓,都虛心相待,從不擺架子。他同人談話,總是以商量的口氣、平等的態度,就是對犯了錯誤的人,也很少指責,而是講清道理,指出錯誤所在和改正的辦法。他和藹可親、以誠相見的作風,給人們留下了深刻的印象。

1931年,時任中央政治局委員的任弼時前往中央蘇區。因為剛到不久,戰士們大多不認識他。有一次,他讓一位戰士教他刺殺。那位戰士教了幾次,見他動作不準確,就豎眉瞪眼地批評他:“亂彈琴,像你這樣還能刺倒敵人?”當他的動作稍有進步時那戰士又拍拍他的肩膀說:“不錯,長進很大,照這樣下去,肯定是一個模范赤衛隊員!”這時,通訊員跑來喊:“請首長去開會。”那位戰士一問,才知道這學刺殺的人是中央組織部長任弼時,臉一下漲得通紅。任弼時卻大笑著說:“你不僅是個模范戰士,還是一個好教練員!以后要繼續教我學刺殺技術哦。”

任弼時在北京養病的時候,常到景山公園散步。他的身體不宜走遠路,警衛同志建議從一個較近的小門進去,但這個小門掛著“游人止步”的牌子,他拒絕了走小門的建議,說:“這是園里的制度,我們不能破壞。”

任弼時的謙恭虛己,更難能可貴地還表現在勇于進行自我批評并善于總結出自我批評的方法。

湘贛蘇區是1929年朱毛紅軍離開井岡山向贛南進軍后,彭德懷、滕代遠率領紅五軍重返井岡山,恢復和發展起來的革命根據地。由于湘贛蘇區是在“左”傾路線愈演愈烈的條件下發展起來的,因此存在著如何評價湘贛蘇區歷史的問題。特別是湘贛蘇區在“左”傾路線統治中央蘇區時期,執行了“左”傾中央的肅反政策,存在著個人恩怨的是是非非等復雜問題。黨的六屆四中全會后不久,以王首道、張啟龍、袁德生等為核心的中共湘贛臨時省委成立,這段后來被稱為舊省委的時期。雖然舊省委執行的是臨時中央制訂的“左”的政策,但臨時中央到蘇區后,依然以“右傾機會主義動搖”的罪名,撤銷了王首道的省委書記職務,并打擊了張啟龍、袁德生等省委領導。1933年6月,任弼時到湘贛后成立了新的省委。這時,王明的“左”傾機會主義路線形態已經完備,“新省委在思想上、政策上比舊省委自然表現要更‘左’”,但仍無法滿足臨時中央的“左”傾要求,任弼時領導的新省委仍被批評“還有右傾機會主義”。

由于處于戰爭時期,湘贛蘇區的問題始終沒有得到解決。這種情況,一直延續到延安整風的后期。延安整風的最后階段,黨中央認為有必要對各個蘇區的歷史作出結論。作為中央黨的歷史問題準備委員會召集人,任弼時也表示有必要對湘贛蘇區的這段歷史給予評價。正是因為如此,任弼時以當年湘贛新省委書記、紅六軍團軍政委員會主席的身份參加了湘贛工作座談會,他的發言也被認為是這次會議的總結發言。

在發言中,任弼時開宗明義提出:“現在我們來檢討歷史問題的時候,首先,應該從各種不同的歷史情況出發,了解歷史問題,檢討自己的錯誤。”作為當時湘贛新省委的書記,任弼時對自己在湘贛省委時期,由于認識上的失誤,曾經執行了某些“左”的錯誤政策進行了深刻的剖析,作了嚴格的批評與自我批評。他表示在他擔任湘贛省委書記這一段工作中,還是有許多缺點錯誤的,執行的路線還是臨時中央的更“左”的路線,在土地、軍事、肅反等問題上是“左”的。他說:“今天看來,改組省委是錯誤的。反對王首道等的‘右傾機會主義動搖’也是錯誤的。對張啟龍以及甘泗淇這些同志的打擊都是不對的。這責任不在同志們,責任主要由我來負。”他對張啟龍表示:“我在湘贛也批過你,省委還把你的黨籍搞掉了,這都是錯的,責任在我。現在我向你道歉!”

作為這次會議的實際主持人,任弼時客觀、坦誠的分析和總結,勇于承擔責任的精神,使原來湘贛省委的干部統一了認識,分清了是非,能夠心情愉快地奔赴各自的工作崗位。