疏水降壓技術體系在潘西煤礦奧灰水害防治中的應用*

尹會永魏久傳Liliana Lefticariu郭建斌李子林趙 鵬

(1.中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京市海淀區,100083;2.山東科技大學地球科學與工程學院山東省沉積成礦作用與沉積礦產重點實驗室,山東省青島市,266590;3.南伊利諾伊大學地質系,美國伊利諾伊州卡本代爾市,62901;4.萊蕪市萬祥礦業有限公司,山東省萊蕪市,271109)

疏水降壓技術體系在潘西煤礦奧灰水害防治中的應用*

尹會永1,2魏久傳2Liliana Lefticariu3郭建斌2李子林4趙 鵬4

(1.中國礦業大學(北京)地球科學與測繪工程學院,北京市海淀區,100083;2.山東科技大學地球科學與工程學院山東省沉積成礦作用與沉積礦產重點實驗室,山東省青島市,266590;3.南伊利諾伊大學地質系,美國伊利諾伊州卡本代爾市,62901;4.萊蕪市萬祥礦業有限公司,山東省萊蕪市,271109)

潘西煤礦19#煤層奧灰含水層為半封閉型、有限補給邊界的富水性不均一的含水層,具備疏水降壓的大環境;礦井涌水量與奧灰水位降深數據表明兩者之間具有正相關性,獲得了定量關系表達式。建立了一套完善的礦井疏水降壓技術體系,包括探查邊界導水性和井下工作面富水性、健全礦井水文觀測系統、井下疏放水、加強礦壓及突水征兆觀測、增強排水能力等。

煤炭開采 奧灰承壓含水層 疏水降壓 突水防治 帶壓開采 安全開采

山東省萊蕪煤田潘西煤礦對受底板奧灰承壓含水層威脅的19#煤層采用疏水降壓技術,在探查水邊界水文地質條件和工作面底板含水層富水性的基礎上,施工井下疏放水孔,健全礦井水文觀測系統,并對開采過程中的礦壓及涌水量加強觀測,疏通排水線路,增加排水能力,建立了一套完善、可行的奧灰疏水降壓技術體系。

1 礦井概況

潘西井田位于山東省萊蕪煤田東部,地層自上而下分別為第四系、古近系、侏羅系、二疊系、石炭系和奧陶系,含煤地層為石炭-二疊系的太原組和山西組。井田構造屬較簡單的單斜構造,地層走向290°~320°,無明顯褶曲,區內斷裂構造主要為NW、近EW和近SN向三組,共有大中型斷層22條,見圖1。

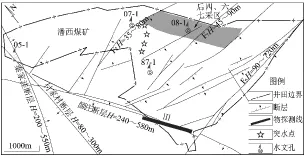

圖1 井田構造綱要及突水點位置圖

潘西煤礦現主采19#煤層,目前生產水平為-740 m,開采深度近千米,對19#煤層生產有影響的含水層為煤層底板本溪組徐家莊灰巖(徐灰)、草家埠灰巖(草灰)和奧陶系灰巖(奧灰)。19#煤層下距徐灰平均19.05 m,距奧灰平均60.16 m。 19#煤層底板主要由粘土巖、石灰巖和砂巖等組成。隨著開采水平的延深,煤層受底板奧灰含水層的威脅越來越大。潘西煤礦開采過程中共發生突水23次,其中奧灰底鼓突水4次,見表1,突水地點見圖1。奧灰突水系數為0.08~0.09 MPa/m,井田19#煤層受底板奧灰突水威脅,在斷層、裂隙發育地段,更容易造成底板突水。今后主采后四、后六和后七采區,而此區域煤層埋藏深度大,奧灰水壓高,因此,需采取合理的防治技術保障19#煤層的安全開采。

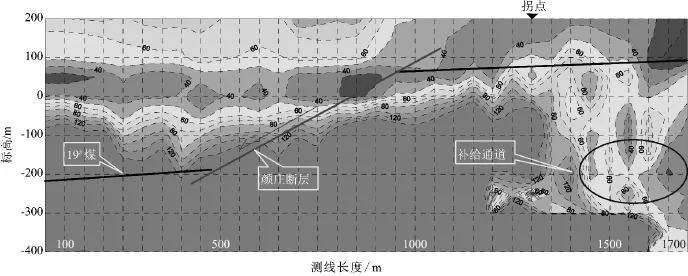

表1 潘西煤礦開采以來奧灰底鼓突水情況

2 19#煤層疏水降壓防治水技術體系

2.1奧灰水文地質特征

奧灰厚800 m左右,以質純石灰巖為主,間夾數層白云質及泥質灰巖,露頭位于井田南部的東泉莊至小里辛莊以南,出露面積約15 km2。奧灰除接受大氣降水補給外,在第四系砂礫層覆蓋區,接受大汶河第四系潛水補給,補給條件較好。目前,水位標高-150~-410 m,年度變化幅度一般9~20 m。全井田有15個地面鉆孔揭露奧灰,有6個孔發現漏水或明顯消耗。井下鉆孔放水量0~200 m3/h。除淺部地面供水鉆孔的單位涌水量大于1 L/s·m以外,其他均不大,表明奧灰富水性極不均勻,其總體富水性為弱~中等。

2.2邊界條件分析

潘西井田西南部為顏莊斷層(F2),西部為付家村斷層與秦家洼斷層,北部為梁坡斷層,東南為F6斷層,礦井屬于斷層交切的構造斷塊,總體為一地壘構造。

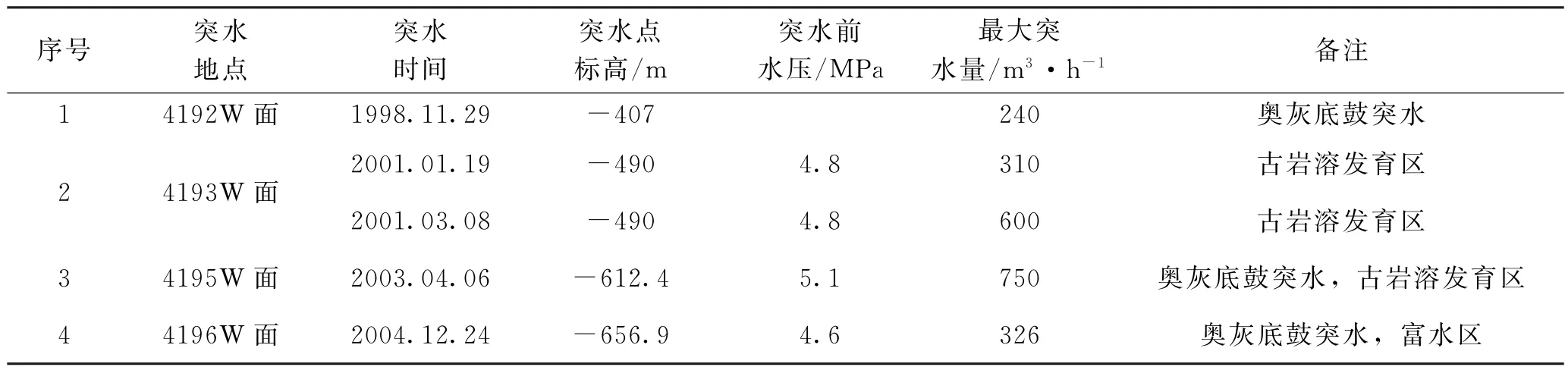

井田內奧灰屬半封閉型有限補給的含水層,礦井總體上屬于一個相對比較獨立、封閉的水文地質單元。地面瞬變電磁勘探廣泛用于探查含水層富水性及邊界水文地質條件,潘西煤礦應用地面瞬變電磁探查結果表明,井田東南部F6斷層與北部梁坡斷層都具有良好的阻水性質,西南部顏家斷層存在兩處導水通道。其中一條測線位置見圖1中Ⅲ線,獲得Ⅲ線視電阻率斷面圖,見圖2,圖2中的數字為電阻率等值線,下部區域電阻率較高,上部及右部區域電阻率較低,電阻越低表明富水性越好。可以看出在圖2右側上下部分電阻率較為接近,表明有來自底部奧灰水的補給。西部的付家村斷層和秦家洼斷層在斷層交匯處為導水通道。井田內部的奧灰含水層在上述幾處通道將接受邊界外奧灰或煤系上覆地層中含水層水的補給,但礦井涌水資料表明,其補給量有限。為礦井采取疏水降壓防治奧灰突水提供了保障。

圖2 Ⅲ線視電阻率斷面圖

2.3疏水降壓可行性分析

從上述礦井水文地質條件及邊界條件可知,井田內奧灰含水層為一半封閉型有限補給邊界塊段,具備疏水降壓條件。礦井目前已開采至-740 m水平,共有14個工作面發生了底板突水,奧灰突水量和井下鉆孔疏放奧灰水量占礦井涌水量的大部分。統計與對比了礦井涌水量和奧灰水位,見表2,可看出兩者之間具有較好的正相關性,證明奧灰具有可疏降性。

表2 礦井涌水量和奧灰水位變化關系

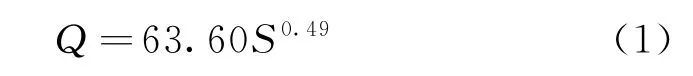

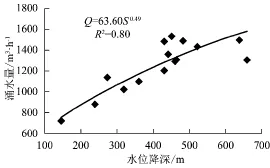

為尋求奧灰水位與涌水量的定量關系,以1988年水位+116 m為基準,計算累計水位降深值,繪制了涌水量和奧灰水位下降關系曲線,見圖3。可以看出,隨著礦井涌水量的增加,奧灰水位逐漸降低。礦井涌水量與奧灰水位降深符合關系式:

式中:Q——礦井涌水量,m3/h;

S——奧灰水位降深(以1988年水位為基準),m。

圖3中R2為趨勢線擬合程度的指標,表明趨勢線值與實際數據之間的擬合程度,取值范圍為0~1,越大表明相關性越強。

圖3 涌水量與奧灰水位降深關系圖

2.4疏水降壓技術體系

采用疏水降壓技術防治底板奧灰突水是潘西煤礦-740 m水平安全生產的保證,在工作面底板含水層富水性探查的基礎上,施工井下放水孔,同時健全礦井水文觀測系統,并對開采過程中的礦壓和水壓加強觀測,疏通排水線路,增加排水能力,建立一套完善、可行的奧灰疏水降壓技術體系。

(1)采前利用物探技術探查奧灰水富水性。在結合地面物探成果的基礎上,每個工作面開采之前利用電法、瞬變電磁等物探手段,探查底板奧灰富水性,為實施疏放水孔奠定基礎。如利用數字式DZ -ⅡA型直流電法儀對4194西工作面底板含水層富水性進行探測,探明工作面東部和西部兩個富水區,為井下疏放水孔準確定位提供了可靠的依據。

(2)施工疏放水鉆孔。在物探探查結果的基礎上,在富水區域施工疏放水孔,疏放奧灰水以降低其水壓。如在4194西工作面的西部富水區施工了2個疏放水鉆孔和2個底板破壞深度觀測孔(兼作疏水鉆孔),初始出水量為19 m3/h;在東部的強富水區內施工了3個疏放水鉆孔,初見奧灰水量120 m3/h。4194西主巷鉆孔疏水量達139 m3/h。

(3)健全礦井地下水動態觀測網。通過動態觀測奧灰水位變化情況,可以了解地下水的補、徑、排條件,也為調節疏放水量提供支持。潘西煤礦布置了一批井下奧灰、徐灰、草灰觀測孔(有的兼作疏水孔),如在-740 m后五石門施工了1個奧灰觀測孔;-150 m東大巷施工了1個奧灰觀測孔;在4194西主巷施工了5號孔,作為奧灰觀測孔,并兼作疏水孔;4195西主巷內施工了兩個疏水孔(兼作水壓觀測孔)。對疏水過程中的奧灰、徐灰、草灰含水層水位進行動態監測。

(4)加強礦壓及突水征兆觀測。根據突水前支柱載荷增大的現象,在富水區內加強了礦壓觀測,如果發現礦壓增大,及時進行分析,確定是否周期性來壓。另外,還加強了現場新增涌水點的觀測。

3 疏水降壓應用效果

以4194西工作面為例,了解疏水降壓應用效果。4194西工作面位于-740 m水平后四采區西翼第四亞階段,標高-500~-564 m,地面標高在+220 m左右。該面平均走向長830 m,平均傾斜寬125 m,開采19#煤層,厚度約2.55 m。4194西工作面為一簡單的單斜構造,小斷層不發育,但局部煤層走向變化較大。工作面主要的充水含水層為底板的徐灰、草灰和奧灰,距19#煤層分別為22 m、38 m、60 m,徐灰、草灰為直接充水水源,間接充水水源為奧灰。主要隔水層由煤層與含水層以及含水層之間的泥巖或泥質粉砂巖組成。工作面受奧灰突水威脅,如不采取措施,無法安全開采該工作面,需進行疏水減小奧灰水頭壓力,進而降低突水威脅。

為了安全開采4194西工作面,首先利用直流電法探測底板含水層富水性及其分布;在保障礦井排水能力的基礎上,在富水區域實施疏放鉆孔進行疏水降壓,同時,實時監測奧灰水位、水壓變化以及礦壓變化。當4194西工作面通過西部富水區時在運輸巷13 m、24 m、33 m測點處的上幫新增了3個涌水點,也說明了富水性探查結果較為可靠,總涌水量為50 m3/h。同時,加強礦壓觀測。通過礦壓觀測沒有發現支柱載荷異常現象。安全采出煤炭2.6萬t。當施工完所有疏水鉆孔時,該面總疏水量(包括4193西采空區涌水)最大達900 m3/ h,最小為660 m3/h,使局部奧灰水壓大幅度下降,其中東部的5號孔水壓由4 MPa下降到2.8 MPa,地面87-1孔水位由-117.63 m下降至-210.0 m,原計劃在東部強富水區內留160 m的煤柱也安全采出,采出煤炭6.8萬t。僅4194西工作面增加產值4700萬元,經濟效益顯著。目前,采用疏水降壓技術體系后,解放了潘西煤礦后四、后六、后七采區大量受奧灰水威脅的煤炭資源。

4 結論

(1)針對潘西井田奧灰含水層為礦井主要突水水源,但富水性不均勻的特點,在探查邊界條件、水位動態觀測的基礎上,認為奧灰含水層為一半封閉型有限補給邊界塊段,具備疏水降壓的條件。

(2)通過分析礦井涌水量與奧灰水位變化可以明顯看出兩者之間具有正相關關系,說明奧灰接受補給量較小,通過加大疏放水強度,奧灰含水層水位可以疏降到安全水頭以下。

(3)建立了一套完善的礦井疏水降壓技術體系,主要包括探查邊界水文地質條件和井下工作面富水性、健全礦井觀測系統、井下疏放水、加強礦壓及突水征兆觀測、增加排水能力等。

(4)通過疏水降壓技術,潘西煤礦已安全開采了19#煤層后四、后六、后七采區受底板水威脅的工作面,解放了煤炭資源,取得了巨大的經濟效益和社會效益。

[1] 尹會永,魏久傳,李子林等.潘西煤礦斷裂構造突水機制探討 [J].山東科技大學學報(自然科學版),2007(1)[2] 武強,劉守強,賈國凱.脆弱性指數法在煤層底板突水評價中的應用[J].中國煤炭,2010(6)

[3] 張志龍,高延法,武強等.淺談礦井水害立體防治技術體系[J].煤炭學報,2013(3)

[4] 李子林.大采深條件下徐、奧灰突水機理及防治技術研究——以潘西煤礦為例 [D].山東科技大學,2007

[5] 楊峰,李子林.潘西煤礦奧灰巖溶富水特征及綜合防治技術[J].山東煤炭科技,2001(5)

[6] 卜昌森.煤礦水害探查、防治實用技術應用與展望[J].中國煤炭,2014(7)

Application of dewatering and depressurizing technology system in preventing water disaster from the Ordovician limestone in Panxi Coal Mine

Yin Huiyong1,2,Wei Jiuchuan2,Liliana Lefticariu3,Guo Jianbin2,Li Zilin4,Zhao Peng4

(1.College of Geoscience and Surveying Engineering,China University of Mining and Technology,Beijing,Haidian,Beijing 100083,China;2.Shandong Provincial Key Laboratory of Depositional Mineralization&Sedimentary Minerals,College of Earth Science and Engineering,Shandong University of Science and Technology,Qingdao,Shandong 266590,China;3.Department of Geology,Southern Illinois University,Carbondale,Illinois 62901,United States;4.Wanxiang Mining Industry Co.,Ltd.,Laiwu,Shandong 271109,China)

The Ordovician limestone aquifer in No.19 coal seam of Panxi Coal Mine had the semi-closed and boundary which had heterogeneous water abundance and limited supply,it had the environment of dewatering and depressurizing.There was positive correlation between mine inflow and drawdown of Ordovician limestone,and the quantitative expression was made out.A integrated dewatering and depressurizing technology system was built,including searching the transmissibility of boundary and water abundance of working face,improving the mine hydrological observing and drain and blowdown system,reinforcing the observation of rock pressure and water inrush omen,and enhancing the drainability.

coal mining,Ordovician limestone confined aquifer,dewatering and depressurizing,prevention and control of water inrush,mining with high aquifer pressure,safe mining

TD823.8 P641

A

尹會永(1979-),男,河北衡水人,副教授,中國礦業大學在職博士后,山東科技大學地科學院水文系主任,主要從事礦井地質及水文地質的教學與研究工作。

(責任編輯 張毅玲)

國家重點基礎研究發展計劃(973)資助項目(2012CB723104),國家自然科學基金資助(41372290,41402250),山東省自然科學基金資助(ZR2013EEQ019)