高職院校“俱樂部制”體育教學模式的實證探索①

周軍華

(宜春職業技術學院 江西宜春 336000)

高職院校“俱樂部制”體育教學模式的實證探索①

周軍華

(宜春職業技術學院江西宜春336000)

教育改革不斷深入的背景下,對高職院校體育教學模式的要求也越來越高。現選取該校某專業學生120名,采用問卷調查法、實驗法、數據統計法及文獻資料法進行研究。把學生分成兩組,比較實施“俱樂部制”體育教學模式前后,兩組學生心理焦慮水平、體質等各方面變化。結果顯示,該教學模式可緩解學生焦慮情緒,提升體質水平,有助于學生課外鍛煉意識的培養。

高職院校 俱樂部制 體育教學模式

近幾年來,俱樂部制教學模式,在全國乃至世界高校中,受到廣泛應用。所謂的俱樂部制教學模式,是指堅持以“終身體育教學”為目標,開展各項體育教學活動。本質上來說,它是一種社會組織,具備自發性的特征。有關文獻[1]表明,在體育教學中,應用俱樂部制教學模式,能夠調動學生積極性,提高整體教學效果。為探究其應用效果,通過試驗進行驗證,方法及效果如下。

1 對象與方法

1.1研究對象

選取該校某專業學生作為研究對象,共選取學生120名,隨機分為試驗組和對照組,各60名,試驗組開展“俱樂部制”教學,對照組開展傳統教學。抽樣時,將性別等影響因素充分考慮其中。并在試驗前,測試兩組學生的心理焦慮水平及體質情況。經過測試,兩組學生指標無明顯差異。

1.2方法

1.2.1問卷調查法

訪談資深教師及相關領域專家,制定高職院校學生體育鍛煉態度和焦慮水平調查問卷。問卷包括焦慮自評量表和體育鍛煉知識問卷兩個部分。問卷調查采取當面發放和回收方法,試驗前、后,共發放240份問卷,所有問卷全部收回收,回收率為100%。通過定性評價問卷結構及內容,以檢驗問卷有效度,經過教授及專家評定,確定問卷具有較高的合理性。采用小范圍重測法對問卷可信度進行評定,14天為間隔周期,檢驗相關系數為0.85。

1.2.2文獻資料法

通過查閱圖書館資料、檢索文獻,對目前國內外與該教學模式的研究動態及現狀進行掌握,并以此為前提,展開深入研究。

1.2.3實驗法

試驗時間為2015年9月~2016年1月,共32學時,每周2學時。為降低其他因素對試驗結果的影響,要對試驗的影響因素進行控制,包括教學時間、教學課時數、場地器材及人數。保證兩組指標相同。試驗組學生在選擇健美操、足球和籃球等項目時,可依據自己興趣愛好進行選擇,并實施俱樂部制教學模式。而對照組學生采用傳統教學模式,每8學時更換體育項目,依次為健美操、足球和籃球。

構建考核小組,由3名專業教師構成,參照全國大學生體質健康評分標準,分別于試驗前、后,考核測試兩組學生體質。學生成績取3名專業教師平均值。試驗前、后,向學生發放焦慮自評量表,發放前,要詳細地向學生講述該表填寫方法。依據國內焦慮評判標準:重度焦慮為超過56分;中度焦慮為48~55分;輕度焦慮為40~47分。

1.2.4數據分析法

對所有該研究數據采用SPSS11.0統計學軟件進行分析,正態計量資料采用“±s”表示,組間比較用t檢驗;計數資料用例數(n)表示,計數資料組間率(%)的比較用x2檢驗;以P<0.05為差異具有統計學意義。

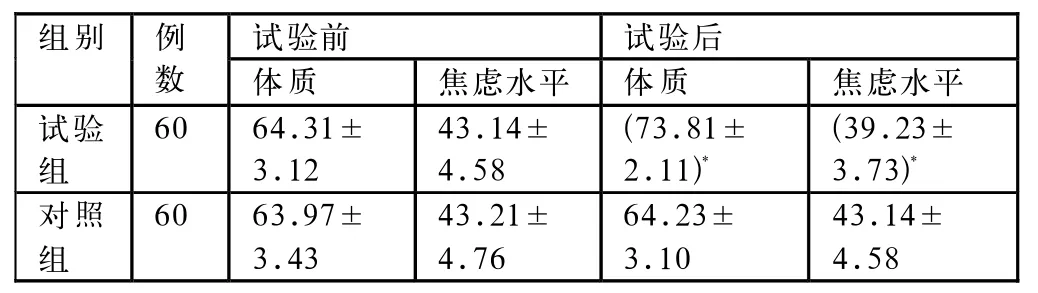

表1 兩組學生試驗前后,焦慮水平和體質的比較(±s,分)

表1 兩組學生試驗前后,焦慮水平和體質的比較(±s,分)

注:與試驗前相比,*P<0.05。

組別 例數 體質 焦慮水平 體質 焦慮水平試驗前 試驗后試驗組60 64.31± 3.12 43.14± 4.58(73.81± 2.11)*(39.23± 3.73)*對照組60 63.97± 3.43 43.21± 4.76 64.23± 3.10 43.14± 4.58

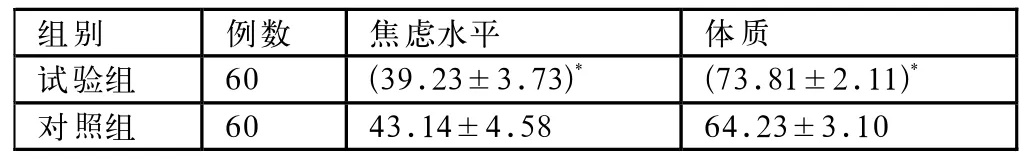

表2 試驗后,兩組學生焦慮水平和體質的比較(±s,分)

表2 試驗后,兩組學生焦慮水平和體質的比較(±s,分)

注:與對照組相比,*P<0.05。

組別 例數 焦慮水平 體質試驗組 60 (39.23±3.73)* (73.81±2.11)*對照組 60 43.14±4.58 64.23±3.10

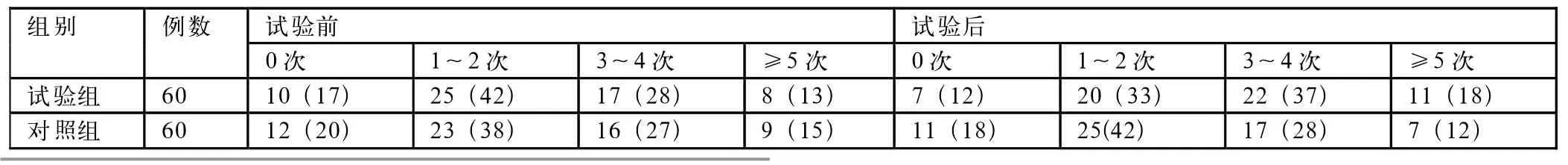

表3 兩組學生課外鍛煉次數的比較[n(%)]

2 結果

2.1焦慮水平和體質的比較

2.1.1兩組學生試驗前后,焦慮水平和體質的比較

與試驗前相比,試驗組試驗后焦慮水平顯著緩解,體質有所提升,P<0.05;而對照組試驗前后,兩項指標無顯著性變化,P>0.05,見表1。

2.1.2試驗后,兩組學生焦慮水平和體質的比較

試驗后,試驗組學生焦慮水平和體質水平明顯優于對照組,P<0.05,見表2。

由此可見,與傳統體育教學模式相比,“俱樂部制”教學模式,既可改善學生體質,還可緩解焦慮情緒。

2.2體育鍛煉意識的比較

2.2.1兩組學生課外鍛煉次數的比較

試驗前后,分別調查兩組體育鍛煉情況。試驗前,兩組學生鍛煉情況無顯著差異。試驗后,試驗組學生的鍛煉次數明顯多于對照組,P<0.05,見表3。

由此可見,“俱樂部制”體育教學模式,有助于學生形成良好的課外鍛煉習慣。

2.2.2兩組學生參加體育鍛煉動機的比較

學生參加體育鍛煉動機主要包括:娛樂休閑,身心發展,掌握體育知識和技能及獲取學分和學校、國家獎勵。分別于試驗前后,調查兩組學生鍛煉動機。結果發現,對照組學生試驗前、后,參與動機仍是以獲取學分和學校、國家獎勵為主,與試驗前相比,雖然有所降低,但降低效果不明顯。試驗組學生試驗后參與動機以掌握體育知識和技能為主,以獲取學分和學校、國家獎勵為動機顯著降低。可見,“俱樂部制”體育教學模式,有助于學生調節參加體育鍛煉動機。

3 結語

“俱樂部制”教學模式,充分展現了以學生為主體的教學理念,在高職院校中應用,能夠提升學生體育能力,培養學生自主參加體育鍛煉的意識,從而實現終身體育教育的最終目標[2]。

需求,又被稱為需要。從心理學角度來看,需求可激發人們的欲望。“俱樂部制”教學模式,可讓學生依據自身特長及興趣愛好,選擇體育項目。這樣,激發了學生的學習興趣,加強學生對體育活動的認知,從而促進學生積極主動參與教學活動中。“俱樂部制”教學方式,創造了有利條件,以便學生掌握專業的體育技能。另外,還可挖掘學生的運動潛能。學生在興趣的引導下,強化了體育保健知識、理論知識及時間技能的認知和掌握,大大增加了學生主觀能動性,主動參與體育教學實踐,養成良好的自主鍛煉習慣和意識。學生對體育運動產生興趣后,改善沉溺于網絡游戲、吸煙及飲酒等不良習慣,增強學生體質[3]。在教學中開展體育競賽,有助于學生競爭力的提升。同時,該教學模式創造良好的學習氛圍,增強學生信心,緩解學生存在的焦慮情緒。

傳統教學模式中,教師是課堂的主體,學生處于被動一面。教學方式以“灌輸式”教學為主,大大降低了學生的積極性。“俱樂部制”教學模式,互換了師生角色,把學生作為課堂主人,教師更多地是起到引導作用,激發學生的學習興趣,提升學生學習效果[4]。“俱樂部制”教學模式,打破了傳統教學“灌輸式”的教學方式,變被動為主動。教師在整個教學過程中,能夠發現學生存在的不足,及時調整教學模式,提高教學效果。應用“俱樂部制”教學模式,達到教與學并進的效果,顯著提升教學質量,讓學生養成自主鍛煉的好習慣[5]。該教學模式的應用,加強學生體育知識技能的掌握,促進體育競技水平的提升,為我國培養出卓越的體育人才。

為提升“俱樂部制”體育教學模式的教學效果。學校還要做到以下幾點。其一,完善體育設施。加大資金投入力度,不斷完善各個體育項目設施。學校要依據學生特點,開設社團等組織,讓學生積極參與體育活動中。其二,成立專業師資隊伍。教師要時刻關注與體育教育改革及教學等有關內容,加強自身技能及知識理論學習。學校派遣優秀教師參加國家級教學活動中。回校后,培訓其他教師。其三,完善“俱樂部制”管理制度。通過建立健全管理制度,保障各項活動順利進行。可引進激勵機制,開展體育競技比賽,鼓勵學生參與體育教學。其四,完善教學評價體系。教師對學生教學評價時,采用多角度、全方面評價,以確保評價的科學性和合理性。

[1]彭文.高職院校體育課程俱樂部教學模式的創新思考——以陜西工商職業學院為例[J].陜西教育:高教,2013(Z1):94—95.

[2]馬桂明.蘇州市高職院校體育俱樂部制教學的影響因素與對策研究[J].文體用品與科技,2015(6):56,58.

[3]薛春柏,黎明.對高職院校體育教學“俱樂部”模式的思考[J].吉林省教育學院學報,2014,(10中旬):125—126.

[4]王鵬宇.黑龍江工程學院體育俱樂部制教學改革與探索[J].教書育人:高教論壇,2013(12):100—101.

[5]黃細渭,王舉.海南省高等院校俱樂部制體育課程模式改革的跟蹤研究——以瓊臺師范高等專科學校為個案[J].當代體育科技,2014(19):63—64.

g80-32

A

2095-2813(2015)12(c)-0002-02

10.16655/j.cnki.2095-2813.2015.36.002

周軍華(1974—),男,漢,江西宜春人,碩士,副教授,主要研究方向:體育教學與訓練。