儒家和諧文化思想助力中國夢

王成斌+徐加洪

李靜寫的是李靜的魯迅,正如魯迅寫的是魯迅的中國。

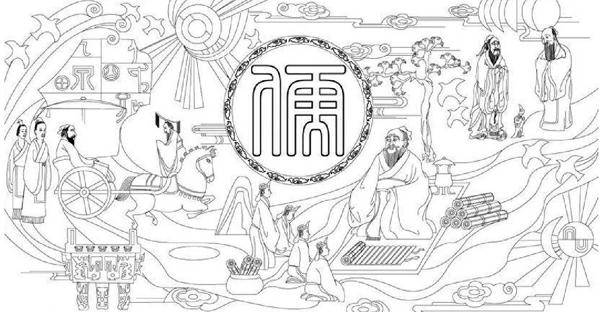

和諧思想在中國傳統文化中占有極其重要的地位。和諧的概念在中國最早是以“和”的形式出現的,“和”文化是中國傳統文化的精髓和核心價值,是中華民族精神的主旋律,如同實現中華民族偉大復興的中國夢一樣,是全體中國人民不懈追求的價值取向。

儒家和諧文化思想的內核

先秦儒家在繼承與發展夏、商、周三代禮樂文明的基礎上,提出了構建理想社會的思想和方案,追求一種建立在禮治秩序和禮樂文明下的和諧社會。我國幾千年的文化積淀中,儒家文化的“禮治”思想成為我國傳統文化的顯著特色。

(一)“禮”的淵源與發展

所謂禮,“是中國古代社會長期存在的、旨在維護宗法血緣關系和宗法等級制度的一系列精神原則和言行規范的總稱。”禮是古老中國最基本的社會現象之一,是中國傳統倫理道德的一項重要內容,也是中國傳統文化的核心。《易傳·序卦》記載:“有天地然后有萬物,有萬物然后有男女,有男女然后有夫婦,有夫婦然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后禮義有所錯。”禮是以天地為依托,圣人效法天地的刨設,將宇宙的自然秩序在人間的演繹與應用。

(二)“和”:“禮”的本質與價值追求

“和”是禮的本質精神。禮作為一種社會制度和行為規范,它是通過明確規定等級差異的區分,使人們在各自的位置上安分守己,將社會成員之間的差異包容于一個統一體之中,從而使社會生活呈現出安定有序的狀態,達到禮文化所期望的“經國家、定社稷、序人民、利后嗣”的社會和諧目標。“和”是禮的終極價值追求。從禮的內涵可以看出,禮中蘊含著秩序、法律、節度、交往、和諧的因子,即終極價值取向是“和”。

禮文化認為人天生就有長幼、知愚、賢不賢、能不能等客觀與主觀上的諸多分異,社會應當以此客觀條件為依據,給予不同名分的人以高低、多少、厚薄相稱的物質或精神享受作為區分。社會制定的禮儀制度其目的就是“正名”和“禮以定論”, “禮以定論”即用“禮”來維護社會人倫的差異,使每個人都清楚自己的社會位置以及他人對自己的社會期望,增強社會責任感,從而實現人人恪守規范、社會井然有序的目標。

(三)“禮治”:儒家和諧思想的內核與規制

儒家社會和諧思想,幾乎無一例外都與“禮”直接存在著聯系。儒家主張“為國以禮”,把禮作為治理國家、管理社會的主要手段,其政治模式或政治理想稱之為“禮治”。 孔子說:“禮之用,和為貴。先王之道,斯為美;小大由之。有所不行,知和而和,不以禮節之,亦不可行也。”可見,孔子認為和就是禮的內在結構性功能的外在表現,即“和為貴”是對“禮之用”的陳述。

儒家雖認為存在著等級的區分,但不主張等級間的對立,雖認為人際可以達到和諧,但又不意味著取消人倫差別。儒家所主張的和是以承認分為前提的,即以禮的存在為前提的,先有以禮區分的事實的存在,而后才有和的理念追求,分與和之間彼此制約、相互促進,從而在整體上實現社會的協調與統一。

儒家和諧文化思想在當代社會的價值反思

在實現中華民族偉大復興的中國夢的進程中,我們應當認真梳理和把握儒家傳統和諧思想的價值資源,不斷加強對儒家和諧思想的研究與挖掘,在對其“禮治”內核的合理把握中汲取、弘揚其中的積極成分,汲取其精華,發現其為我們提供了許多哲學思考、生活智慧、思想資源和價值指南。

(一)禮的群體意識對社會穩定具有維系作用

禮蘊含的強烈的群體意識是維系社會關系穩定的重要因素。人不是孤立的存在,荀子說:“人生不能無群”,認為人類唯有組成群體、團結一致,才能戰勝自然,故人必須組成群體相處,個人只有在與他人、與群體的關系中才能彰顯自己的存在和價值,反之,“離居不相待則窮”。孔子認為“鳥獸不可與同群,吾非斯人之徒與而誰與?”孟子也非常重視個人與他人的關系的建立,主張“天時不如地利,地利不如人和”。

(二)禮的行為規則對人與社會關系具有協調作用

禮為協調人與社會關系提供了重要的標準和原則。禮所提供的是一系列不同于法的行為規則,通過人們對這些規則自覺遵守來起到一種潛移默化的作用。源遠流長的禮文化在漫長的文明演進過程中,逐步探索和積淀了許多協調和處理人與人、人與社會關系的有效規范和準則。如“親親”、“尊尊”中包含有一定的尊老愛幼原則的成分;又如《論語·顏淵》曰:“己所不欲,勿施于人”,“己欲立而立人,己欲達而達人”,意為告知人們應當以對待自身的態度為參照來對待他人,推己及人,寬恕待人。這其中包含有寬仁博愛的推己及人原則。古人將這些禮的規范所包含的行為準則貫穿于具體的禮儀實踐中,經過長期的潛移默化落實到人們的具體行為上,有助于提高人們的道德品位和思想境界,使人們愛好并主動營造良好的社會風氣,從而起到很好的融洽人際關系、穩定社會秩序的作用,形成一種良性循環。

儒家和諧文化思想對實現中國夢的作用

中國夢就是中華民族的偉大復興,但最終一定要體現或者一定離不開中華文化的偉大復興,這是一個重要的標志。大國崛起需要思想與文化的引領,需要道德作為基石和基礎,也就是說需要全體中國人的進步,包括思想文化的進步。因此,弘揚傳統儒家和諧文化思想就顯得尤為必要。

(一)中國夢的精神實質

中國夢歸根到底是人民的夢,是由人民來實現,人民是歷史的創造者,發展依靠人民,發展也為了人民,發展成果由人民共享,人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標,實現學有所教,老有所得,病有所醫,老有所養,住有所居。歸根到底,“中國夢”由人民來實現,又不斷為人民造福,這是中國夢的精神實質。

(二)中國夢的實現需要儒家和諧文化思想的引領與支撐

在社會經濟快速發展的當代,我們物質文明的進步已經達到了一個空前的高度,但我們的精神道德文明出現了很大的問題,可以概括為道德失敗,價值失迷,文化失衡、社會失信、人文精神失落,社會公信力下降等現象,嚴重影響了民族復興的進程。因而呼喚傳統文化的美德,用儒家和諧文化思想來引領和支撐中國夢的實現,具有很強的現實意義。

(三)對儒家和諧思想必須進行現代轉換及創新

我黨在馬克思主義、毛澤東思想和鄧小平理論的科學指導下提出實現中國夢的偉大構想,這些科學理論與儒家的所主張的禮有著本質區別;我們黨要努力把我們的社會主義建設成國家富強、民族振興、人民幸福的社會,這樣的社會也與儒家所追求的和諧社會有著本質區別。中國傳統儒家和諧思想的“禮治”理念應當以馬克思主義與中國特色社會主義理論體系以及現代民主政治理念為科學指導,辨證地看待儒家和諧思想,以實現對儒家和諧思想進行現代的科學轉換和構建,以強化價值理性、淡化工具理性為目標。

(作者單位:中共江蘇省建湖縣委黨校)endprint

——由刖者三逃季羔論儒家的仁與恕