攀枝花棚改:一座城與一群人的故事

·本刊記者 李妍婕 彭 納

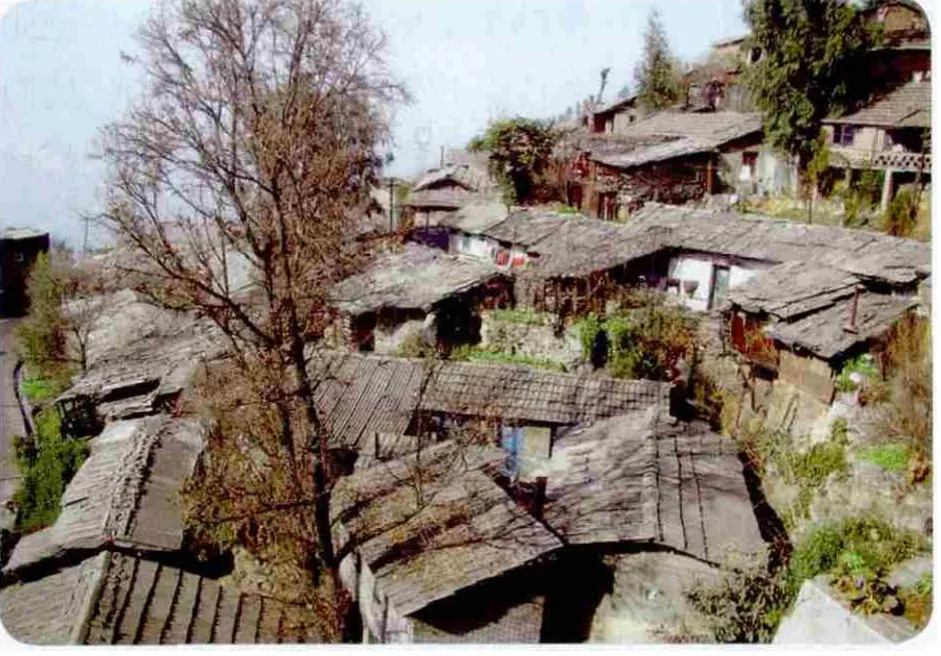

攀枝花是新興工業城市,也是我省最早開始棚戶區改造的地區。在傳統城市中心東區,棚戶區居民擠在用磚塊、水泥瓦、塑料棚簡單搭建的平房里,生活艱苦;工礦業集中的西區,“帳篷搭在山坡坡,三塊石頭支口鍋”曾是居民生活的寫照。如今,在新一輪棚改攻堅戰中,居民們逐漸擺脫了惡劣的居住環境,紛紛住上了新樓房,他們的生活有怎樣的改變?政府在推進棚改的過程中,遇到了哪些難題,又如何解決呢?城市面貌今又如何?帶著一系列的問題,本刊記者來到攀枝花尋找答案。

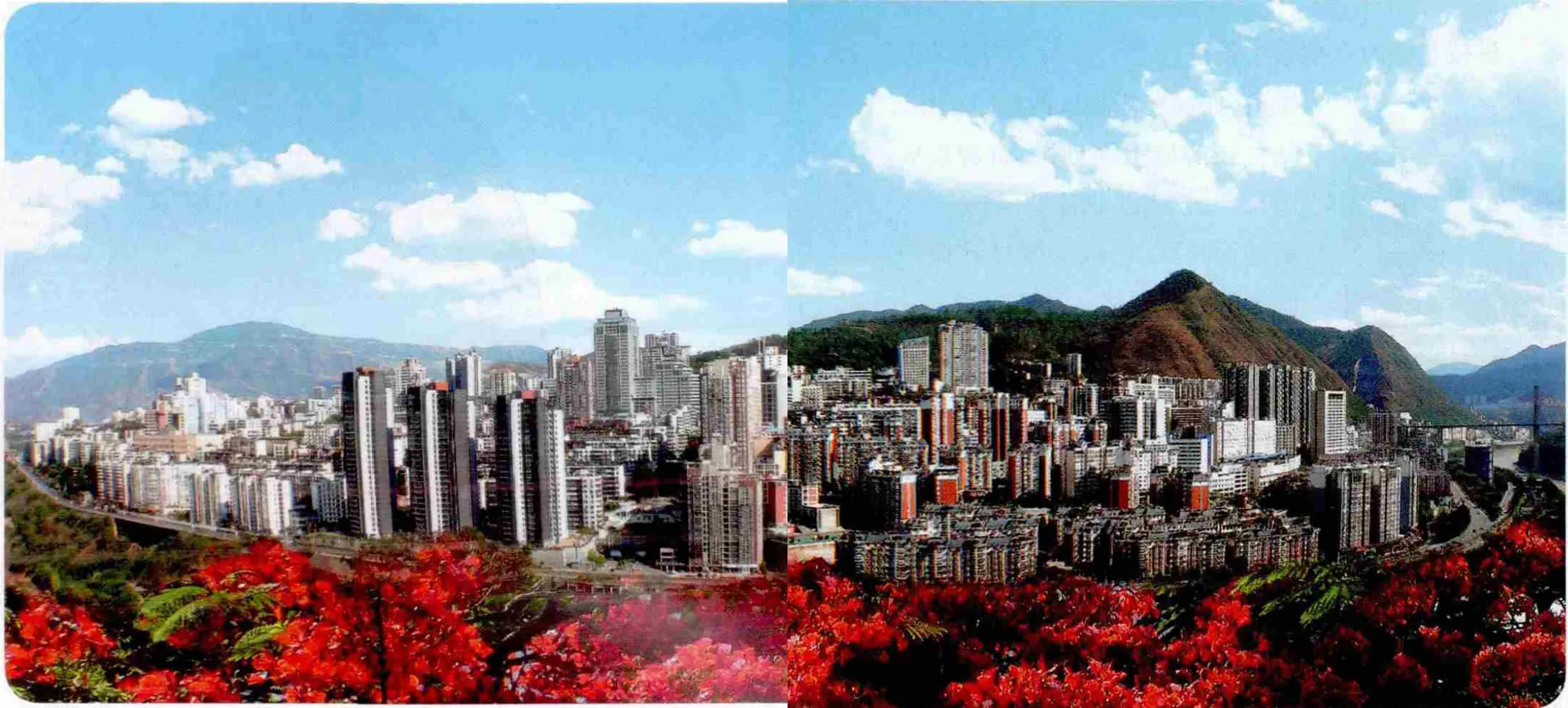

陽光花城攀枝花。

搬遷后住得怎么樣?

2014年12月10日上午9點,攀西陽光的照耀讓人倍感溫暖,走進西區河門口街道北街社區的河西錦苑棚戶安置小區,院子里,大媽拎著新鮮蔬菜正匆匆回家準備做飯;四五個大爺聚在一起,曬著太陽打著橋牌;帶著孫兒出來散步的老人家和朋友聊著天;健身設施上還有兩位阿姨在鍛煉身體……

這里和大多數城市小區居民生活一樣,其樂融融。這里的居民說,現在的好日子源于棚戶區改造。

今年48歲的葉文秀和丈夫、兒子住在一起,三室一廳的房子寬敞,這是她最滿意的地方。兩個陽臺,太陽當西曬,室內明亮溫馨,廚衛又大,水電氣全通。小區外交通方便,出門就可以坐公交車,菜市場、幼兒園、小學、中學等公共配套都很近。小區內有食堂、午托班,安保24小時巡邏,居住安全。葉文秀說,在這里生活很舒心,回想起以前棚戶區的日子,差別太大了。

30多年前,葉文秀嫁給丈夫周其興后,和其父母住在西區磨梭河社區太平礦公司修建的簡陋平房里。那時的她沒有工作,公公婆婆拿城市低保,加起來共200多元,全家人主要的經濟來源是她丈夫,在礦廠當清潔工人,每月領1000元的工資。

兩個兒子先后出生,6口人擠在一間平房里,生活艱苦。加之平房年久失修,到處都是裂口,晚上一下雨,一家人就打起電筒,拿起盆盆,這兒漏接這兒,那兒漏接那兒,到處都在接雨水,還特別擔心山上的泥石流下來,把房子沖垮,根本不敢睡覺,相當惱火。

西區地處狹長的半山地帶,工礦企業比較集中,煤礦、建材廠、水泥運輸等企業都在這里。所以原來的房屋基本上依據地形而建,一些簡易平房就像葉文秀家一樣,建在交通不便的山區,用磚塊、塑料棚搭建,外面下大雨家里下小雨,更夸張的是,山區蛇多,有時候上廁所都要防范毒蛇的突然襲擊,生活條件太差。

2007年,攀枝花西區棚改工作開始,葉文秀一家考慮到住房安全問題,同意拆遷。

買政府修建的房子需要多少錢?

葉文秀以前的房子雙證齊全,按照國家政策,棚戶區居民搬遷后,每戶領取國家補助2.16萬元。攀枝花市政府也要給居民相應的賠償。葉文秀算了算,加上近4萬元的政府賠償,他們家一共有6萬多元的補償款。

拆遷后政府安排他們住在過渡房里,解決了基本的生活。房子修好后,政府以低于成本的價格,每平方米1200元賣給他們。葉文秀家有6口人,可以購買的房子面積有95平方米,那么需要11.4萬元。

如果說買同樣大小的房子,以商品房價格每平方米3500元計算,則要花費33萬多元,是政府修建房屋價格的3倍,葉文秀一家靠丈夫每月1000元的工資,完全無法承擔。這樣來看,葉文秀認為安置小區的價格確實劃算。

除去政策補助,葉文秀還有4萬多元的缺口。于是她就找兄弟姊妹借了錢,交足了房款,在2011年住進了新樓房,有了一個溫暖的港灣。

然而,這個時候她丈夫生病了,無法工作。還好礦廠每個月給他發幾百元的生活補助,并且讓他們兒子在礦廠技校讀書。河門口街道辦事處的工作人員通過走訪,了解到葉文秀一家的生活困境,安排她在小區物業嘉惠公司當保潔,每個月有1250元的收入。如今,他們的兒子已從技校畢業,在礦廠工作,雖然工資不高,但是通過努力,一家人將4萬多元的債務還清,他們的生活也慢慢變好了。葉文秀說,朋友都覺得她比以前長好了,希望丈夫的病能一天天好轉,那樣她會更加滿足和快樂。

在河西錦苑棚戶安置小區,共入住380戶居民,他們覺得政府修建的房子價格合理,條件比以前好多了。“以前廁所就是一個坑坑,現在獨立的廁所很干凈。”“過去廚房是那種老灶臺,現在是石英石的,又有天然氣,相當方便。”“原來晚上有人到屋頂偷鐵,擔驚受怕睡不好,現在安全多了。”……

60億改造資金從哪里來?

棚戶區改造是一項重要的民心工程,黨和政府一直在努力。但是在推進改造過程中,他們也遇到了不少的阻力和困難。

在西區,棚戶區居民搬遷以前,享受著大企業不繳水電、物管費用等政策,甚至還可以利用山坡、空地種菜、喂雞等。所以很多人住進新建小區后一時難以轉變從個體到群居的居住方式。另外,棚戶區改造選址受山地條件限制,開發建設較困難,比如排洪溝需用鋼筋開山架橋。

“西區總人口近17萬,其中棚戶區居民就有2.3萬戶,6.8萬人。從現在起到十三五時期,我們還將建設棚戶區改造住房6500套,擬投入資金16.2億元。”西區住建局副局長肖友洪說,對于只能“保工資、保運轉”的典型“吃飯財政”的西區來說,資金壓力巨大,任務異常艱巨。

不僅西區棚戶區改造資金缺口大,作為原來“三線建設”重點城市的整個攀枝花市,棚改規劃和資金缺口的矛盾都很大。

攀枝花市住房和規劃建設局局長劉志君告訴記者,2006年攀枝花城市棚戶區大約2.5萬戶,2013年統計時又新增加了2.85萬戶,總共約5萬3千多戶,而攀枝花市區家庭總戶數約33萬戶,其中棚戶區戶數就占到15%左右,棚戶區數量多、資金壓力大,在四川甚至全國都是比較突出的。

“從2013到2017年,我們初步統計關于棚戶區改造大概還要需要投入60個億。”攀枝花市財政局局長劉元海說。

60個億是攀枝花將近一年的財政收入。可以說,資金缺口大是全省棚改工作都會遇到的難題,攀枝花如何解決呢?

辦法總比困難多。劉志君說,棚戶區改造資金,主要包括從中央到地方各級財政、當地一些大企業和社會資金等。根據國家的相關政策,一些老工業向國家爭取一部分支持,跟省里面爭取一部分支持,然后市里面再拿出一部分。還不夠的話,我們又采取多種方式,一是民間資金,比如說攀枝花一些大企業,如十九冶、攀鋼、攀煤、電業、林業等出一部分資金給自己的職工修建安置小區。二是來自銀行的支持,其中,國家開發銀行的信貸是一個主要的融資渠道。作為專門針對棚改等政府參與投資建設的項目,國家開發銀行提供了比一般商業銀行貸款利率低、還貸期限更長的政策性優惠。這次我們攀枝花申報了19個項目,共計30多億元。

除了國家開發銀行貸款解決了部分棚改資金,攀枝花市棚改融資的另一大亮點是充分發揮和利用公積金的作用。作為2010年國家28個公積金保障房試點城市之一,也是四川省唯一一個試點城市,攀枝花市將公積金納入棚戶區改造范疇,給融資帶來新的途徑。

“從2010年到2013年,我們公積金貸款完成兩批試點工作,共17個項目,貸款總額達9.66億元,完成了9393套棚戶區改造住房。公積金貸款的還款周期比較長,以前是兩年,現在隨著政策變化,還貸期限為三年、五年,甚至最長達到十年。目前我們已經按期收回貸款本金8.356億元,基本實現了貸得出、用得好、收得回的目標。”攀枝花市公積金管理中心相關人員介紹。

改造前的棚戶區散落在山上。

棚戶區居民住上了舒適的樓房。

資源型城市改造何去何從?

攀枝花棚改在探索中推進,但是,作為一個資源型城市,如何在棚戶區改造過程中,結合新的城市規劃,由資源型向陽光環保、旅游業轉型,避免產生新的棚戶區,已成為攀枝花棚戶區改造思考的又一重要問題。

“第二輪的棚改,西區作為難點,東區作為重點。西區主要是處于采煤沉陷區,不適合于老百姓居住,我們強調的是改善老百姓的生存條件。東區是以攀鋼為主,我們會加大對攀鋼棚戶區的改造力度。同時把東區的企業向工業園區集中。仁和區,我們主要強調農村向城市集中。通過這三個集中,從規劃上做好棚戶區的改造工作,避免出現新的棚戶區。”

對于搬進安置新小區的居民們來說,他們也希望環境水平、生活質量的進一步提高。

“現在搬進新樓房,我們當然高興。住上新樓房后,更盼望著我們周圍的環境越來越好,那樣就更開心和幸福。”西區和暢巷居民李玉瓊說。

因此,攀枝花市委、市政府提出打造中國陽光花城,建設宜居城市這樣一個發展思路,這也是推動資源城市轉型升級的一個重要舉措。

“把棚戶區改造與資源型城市轉型發展、老工業基地改造、新區開發建設、工礦廢棄地復墾及生態環境恢復相結合,以專業化融資平臺確保棚戶區改造現金流的持續、穩定。”攀枝花棚改提出的方向,究竟效果如何,我們拭目以待。