生命的綻放

王情 1988年出生,山東沂水人。東南大學藝術學院碩士研究生畢業。現供職于上海嘉禾拍賣有限公司,國家注冊拍賣師。

20世紀中國畫壇的主流是以徐悲鴻為代表并享有蓋世之譽的徐悲鴻學派。這個學派堅持走現實主義藝術道路,借鑒西方藝術之長,繼承和發展民族繪畫優秀傳統,融中西藝術成就于一體,開中國繪畫新境界。在這個學派的徐悲鴻弟子中黃養輝是其中最杰出者之一,研究黃養輝先生的藝術成就可得徐悲鴻學派之精髓。著名美術理論家左莊偉先生作此評論。

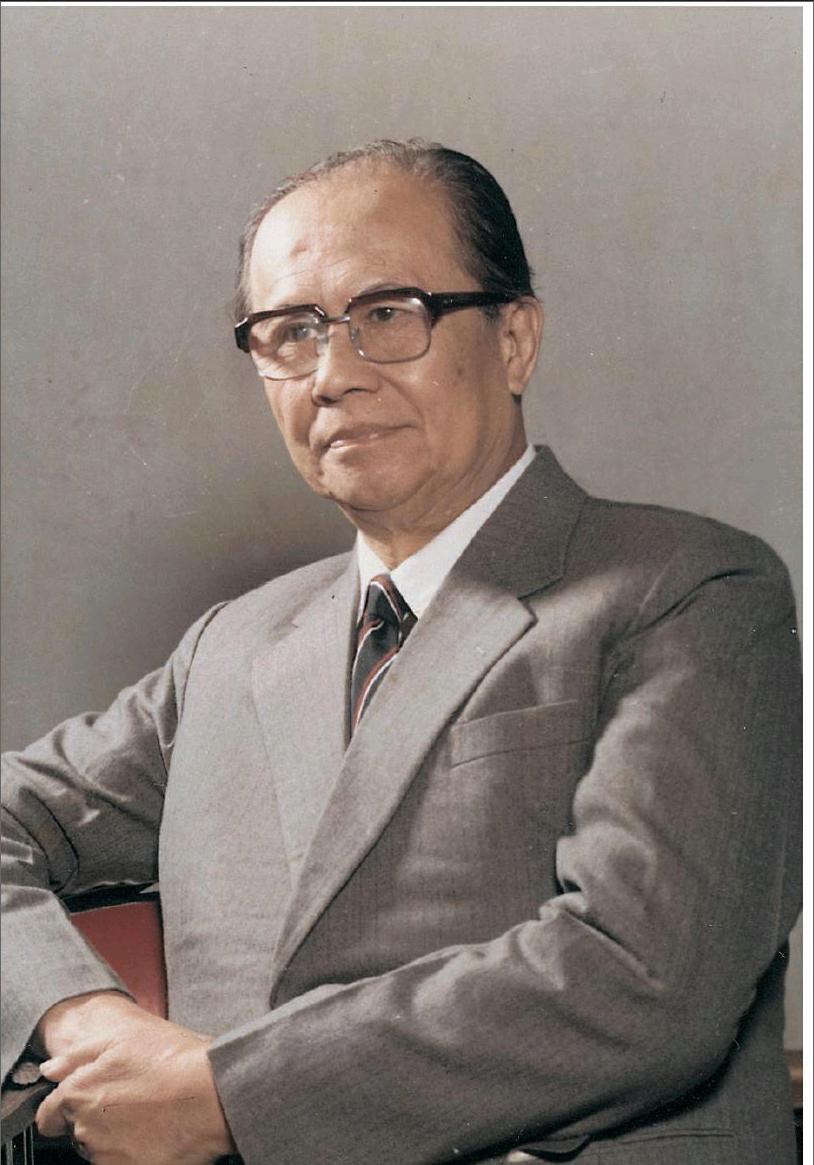

“于藝卓然有所樹立,開中國繪畫新境界,知名當世”。此為徐悲鴻大師對中國現代美術事業的奠基者之一、杰出的畫家和美術教育家黃養輝先生的高度評價。黃養輝先生出生于文化底蘊深厚、素有太湖明珠之稱的無錫市,這座中國國家歷史文化名城孕育了他先天的藝術天賦,當然更重要的因素也源于他長達20年陪伴在徐悲鴻大師身邊。作為徐悲鴻的學生和秘書,黃養輝先生在書畫專業及生活方面都受徐悲鴻大師的深刻影響,使得他練就了一身過硬的藝術功夫——中西繪畫、書法篆刻、美術評論、撰寫詩文等且皆造詣不凡。

徐悲鴻評價黃養輝先生:“其為人性格篤實。故初工寫像,又不厭規矩準繩,不避一切建筑物橫直之線,此乃為一味抒情者所難。且能虛心讀書,長于文藻,好藏古來各代碑刻。吾于授徒中,嘗語欲擴大探求藝術精深境界,在作書畫之同時,須多習詩文。黃君能深體斯旨而力行不懈。故其于書法繪畫之外,所作‘畫記‘碑跋‘金石考‘名勝紀游,皆能用字簡潔,借物喻志,達‘情文兩茂之地,豐富書畫藝術意境,殊為可喜。”養輝先生早年學習素描、油畫、粉畫、水彩,兼學國畫花卉、山水、人物、尤工寫像,曾經為著名大師齊白石、徐悲鴻、張大干、黃君璧、何香凝、郭沫若、李濟深、謝冰心等造像,筆簡意深,形神兩足。

黃養輝先生曾講過:“畫家要有詩人的頭腦,才能畫出詩的意境。這就是所謂‘詩中有畫、畫中有詩。畫家不讀詩、不懂詩,意境不高。”

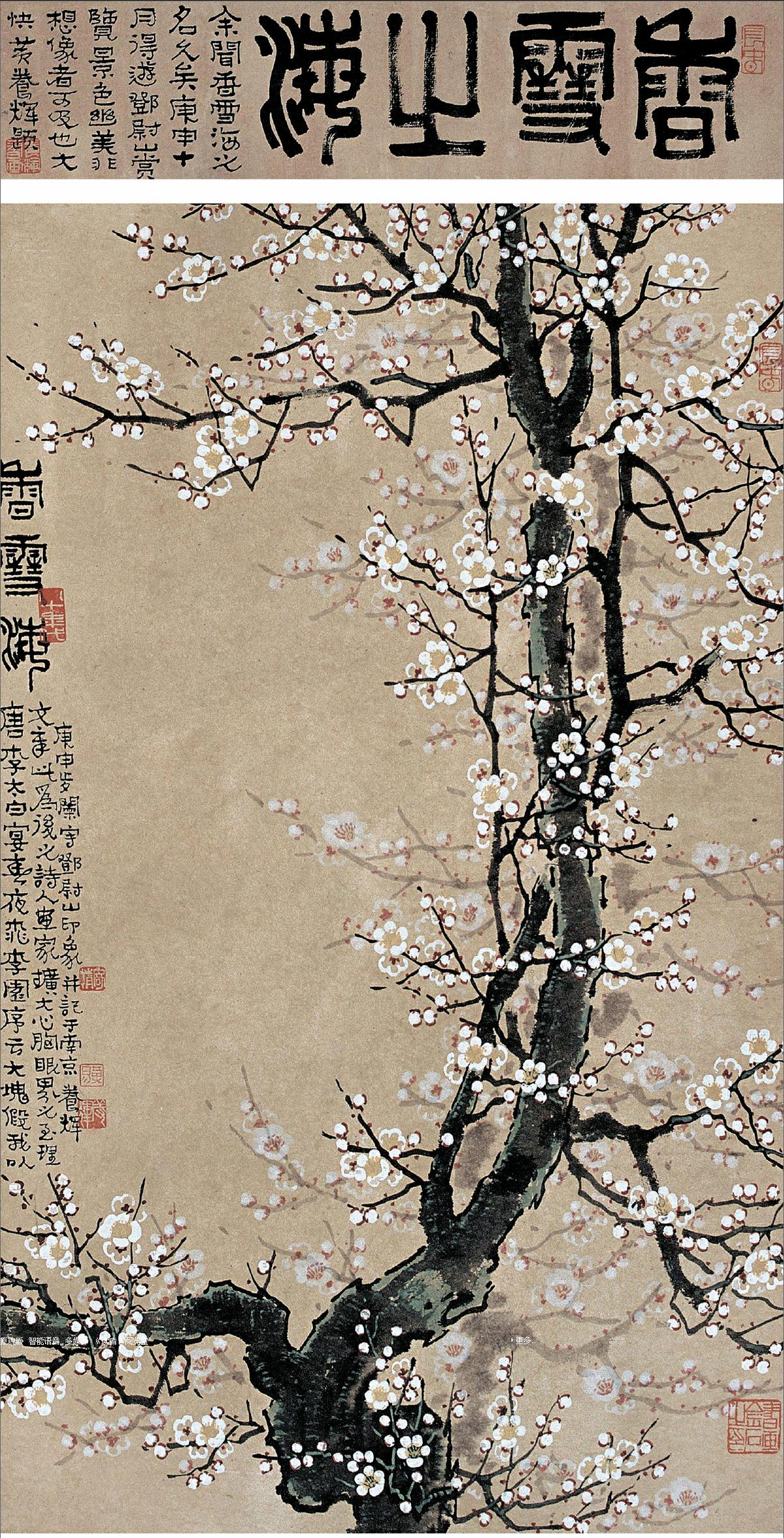

黃養輝先生筆下的花卉,形態逼真生動,富有神韻情趣,設色明麗自然,構圖簡練和諧。同他的山水一樣,畫上常有畫記和題跋。不過,他的一些花卉畫的畫記和題跋與山水畫的描情寫景、點明由來不一樣,常賦有他的美學思想,給人啟迪,耐人尋味。他的花卉畫中,畫得較多的是梅花。顯然,他同一切有風骨的知識分子一樣,偏愛梅花那凌寒傲雪、堅貞脫俗的品格。他用濃墨于畫面之上,而后用紅色點染出花瓣和花萼、間或用黃色輕點出花蕊,淡逸秀雅,連那幽香的氣味仿佛都飄散出來了。黃養輝先生也擅長山水,他謹記悲鴻老師的教導:下刻苦功夫,勿取巧,勿趕風頭主義以取悅不識者。勿玩弄筆墨以小品自足,勿僅僅于小橋流水上取題。宜珍惜生命價值,應從大處遠處著眼。黃養輝先生筆下山川,渾沌太樸,靜穆崇高。“盡精微,致廣大”,從宏觀上把握,控制全局。

黃養輝先生同時擅長書畫和篆刻。書法主攻漢魏唐宋名碑佳帖,上溯商、周,下及晉、唐,造詣精深;篆隸楷行,無不揮灑自如,用筆雄渾樸拙,博古強健。篆刻則習秦漢,在北京執教藝院時,深得白石老人縱橫平直之要,力刻千方,所制之印,刀法精妙、印風古樸。黃養輝先生說過:“篆刻印章以方寸為天地,在此天地之間,長短、大小、輕重、疏密任作者運用之。”黃養輝先生對于印章邊框的處理,也精心設計,或造成痕跡殘缺,或使邊框線與文字的線條相融合,增強了印面的美感。黃養輝先生能書善畫,內功深厚,故而游刃有余,刀下的線條或圓潤豐滿,或凝練含蓄,或挺勁蒼茫,或如春蠶吐絲,或似斬釘截鐵,刀筆渾融,令人稱絕。傅抱石曾為之書跋稱道曰:“著名書畫家黃養輝先生以所治印章見示,茲承惠贈我名印,實使我非常驚異,他精于素描、油畫,而獨嗜篆刻、書法。誰說中西藝術如水火不相容呢?對每一藝術家來說多搞點‘副業觸類皆通,我認為是只會有好處的。篆刻這門藝術是書法(篆)加雕刻(刻)的藝術。就中均分配而論,篆法的重要,也占百分之五十,而且刻又是服從篆的,此冊諸印,有漢印的基礎而轉法白石老人,假以歲月,定可形神兩足。過去我曾酷愛過這一套,今日回憶起來,收獲不多,毛病在不敢解放思想,白石老人則是三百年來第一把手,真可謂化腐朽為神奇,天真爛漫,氣魄雄偉,我想養輝同志手指皆健,將來的成就一定很出色的。”

黃養輝先生生平酷愛名山大川,曾3次登上泰山,暢游桂林、廬山、峨眉山等國內名勝古跡,題寫了不少楹聯,撰寫了大量游記,在國內外各大名勝碑林題字不可勝數。為太湖鹿頂山閣聯題“閣倚兩湖水,面對三重山”。為陜西省題寫“八百里秦川沃土,三千尺華岳高峰”。為廈門鼓浪嶼題寫“波濤澎湃,島嶼崢嶸”。為秦兵馬俑題寫“埋藏未覺精神舊,出土重觀日月新”。為九華山撰寫楹聯“鐘聲有韻繞佛地,山色無邊出云霄”。為張家界撰寫楹聯“奇特俊俏張家界,浩蕩縹緲洞庭湖”。筆力強勁,氣勢雄渾。黃養輝先生游覽名山大川時,總要做大量文字工作。游泰山,讀《泰山志》;游黃山,讀《黃山志》;……游徐州時,他不僅借閱有關徐州歷史地理的書籍,而且還讀了《蘇東坡全集》。因為黃養輝先生披閱了大量史籍,因而他筆下之聯,融合地理歷史,詩情畫意,讀來使人回味無窮。

黃養輝先生的求學游歷使他對中國畫的認識有了更深的理解。他在《談中國畫傳統的繼承與發揚》中寫到:徐悲鴻早在30年代之前,對中西繪畫傳統的繼承與發揚,就有精確的論點。他說“古代之佳者守之,垂絕者繼之,未足者增之,西方畫之可采入者融之”。黃養輝先生對徐悲鴻的現實主義繪畫的透徹理解,使得他注定了在藝術界要開辟一片天地。黃養輝先生認為:“國畫傳統的繼承與創新中‘繼承是手段,‘創新才是目的。這個‘繼承是有目的的‘繼承,不是單純為‘繼承而‘繼承。”概括地講就是,取其精華,去其糟粕,推陳出新,但并非革故鼎新。黃養輝先生始終堅持有生命的藝術才是真正的藝術,推翻那種認為過去的,年代久遠的大師繪畫都是“舊”的,新人新作都是“新”的說法。

黃養輝先生在南京的生活經歷基于徐悲鴻在國立中央大學藝術系(現東南大學)授課時,那時候南京四牌樓的國立中央大學藝術系聚集國內藝術大家,黃養輝先生受到徐悲鴻的提拔,在這種純正濃厚的學術氛圍中感受良多,當時他正值二十幾歲的青年學生,受到徐悲鴻、宗白華、呂鳳子、張書旗、潘玉良、陳之佛等先生的指導,以半工半讀的形式鑄造了后來黃養輝先生的成就。在黃養輝先生的書稿中也寫到,對于這一段經歷,他本人深感幸運。筆到此處,我不覺一陣感悟,作為東大藝術學院畢業的我也深感敬仰,敬仰我的恩師的老師。回想起東大的六朝松、大禮堂、梅庵,黃養輝先生應該當時也是在那久久佇立。

由于我出生較晚,因而無緣得見黃養輝先生風范,而我的恩師惠永康先生,卻是養輝先生的關門弟子,朝夕相侍,所以從我恩師那里,也經常會聽到當年黃養輝先生的一些故事:先生氣質不凡且平易近人。黃養輝先生富于文藻,恩師常侍他左右,說黃老每作書畫必有長題。如贈恩師所作《案頭小景》圖繪,青燈殘卷,破硯墨香,畫畢意猶未盡,遂拈筆題記曰:“青燈殘卷磨志氣,枯筆破硯出才人。斗室自有無盡意,落紙云山萬千層。”讀書嘗念前人生活艱苦,條件困難,而條件太好者不知物力非易,反常陷于安樂享受,終其身庸庸無所成就者比比皆是也,諺有“沃土之民不材,瘠土之民向義”之說。

而借物喻境,借境生文,亦是黃養輝先生所擅長。其1980年所寫黃山圖,群峰聳立,氣勢恢宏,所題跋文引人入勝,曰:“黃山居五岳前列,集眾山之大成。此余初詠黃山紀游句也,明徐霞客嘗兩次登黃山,有五岳歸來不看山,黃山歸來不觀岳,實是確切評語。深得吾心之同然,余亦兩登寫生,黃山回憶歸游,由溫泉至玉屏樓,經天都峰十坳,回顧上下左右,高山深谷驚心動魄,及抵北海觀始信峰,石笱Ⅱ群山羅列,萬峰插天,如桂林之俊秀,泰山之宏偉壯麗,天目之蔥蘢,皆可在黃山見之。吾故日:集眾山之大成贊之。”從而達情文并茂之境。而1997年春恩師隨黃養輝先生的一次故鄉之行記憶更為深刻,應吳文化公園之邀,登西膠山,黃養輝先生時以86歲高齡健步登頂,時值天朗氣清,南望錫惠群山,即席揮毫成聯“南望錫惠眾山秀,北繞揚子濤聲清”至今鐫刻懸掛在公園最勝處。

聽聞黃養輝先生回到故鄉,時值無錫正重修祥符禪寺,籌鑄靈山大佛。政府有關部門派專人迎請黃養輝先生到馬山,匯報籌建情況并參觀了月亮灣,龍頭渚等風景名勝。下榻綠波灣度假村,晚餐后,寬敞明亮的會客大廳早已拼好案臺,鋪紙研磨。黃老稍作沉吟,飽蘸濃墨,揮毫寫下“大佛高干丈迎十方善士,太湖廣萬頃接五洲碩彥”。滿座撫掌稱善,接著又分別寫下了“佛光普照全球,惟愿人民幸福。圣水遍流大地,但求世界和平”。“佛光湖水照日月,鐘聲濤聲震山河”二幅丈八巨聯。黃老不但在書畫金石均有造詣,對佛學也頗有心得,茗山法師、圓霖法師等大德高僧都有詩詞唱和,而后來竟和茗山法師同日駕鶴西游,至今思來也是蹊蹺,莫非前定爾,此是后話。

而讓黃養輝先生的人生經歷充滿傳奇色彩的是發生在1944年的那件驚心動魄的事情。1944年日寇攻下長沙后,又確立新目標湖南衡陽。而當時,衡陽到桂林是有鐵路直通的,那么倘若衡陽失利,桂林也將陷入困境。徐悲鴻急電在黔桂鐵路局工作的學生黃養輝,拜托他趕緊搶運存在七星巖洞中的數十箱書畫。當時危急的情況下,黃養輝先生為了解決運費,想盡辦法找到桂系軍首領李濟深,將徐悲鴻的親筆信遞上,李先生慨然撥款2萬元,召集民工搶運書畫。黃養輝等人徒步跋涉,途中阻礙不斷,冒著敵機的轟炸,日夜兼程趕往桂林,拿到書畫箱后立即轉運四川。徐悲鴻得知順利運送抵后,十分感嘆。黃養輝的這種奮不顧身的精神令徐悲鴻大為贊揚,并作書畫褒獎。悲鴻先生曾半開玩笑地對黃養輝先生說:“每當我危難的時候總是得到你們黃家人的幫助!”(指上海的黃警頑和星洲的黃孟圭兄弟)此事讓徐悲鴻終身感激不盡。廖靜文先生在紀念黃養輝先生誕辰100周年時也專門講到過此事。

在黃養輝先生回憶抗戰期間在桂林的美術活動點滴里寫到徐悲鴻老師常教導他們的一句話:“作畫須有吃苦耐勞的精神與毅力,把‘吃苦耐勞養成習慣。作品才能深刻,有感人的魅力。”這也正是他做人之道,并因此成為徐悲鴻人生中重要的私人秘書。

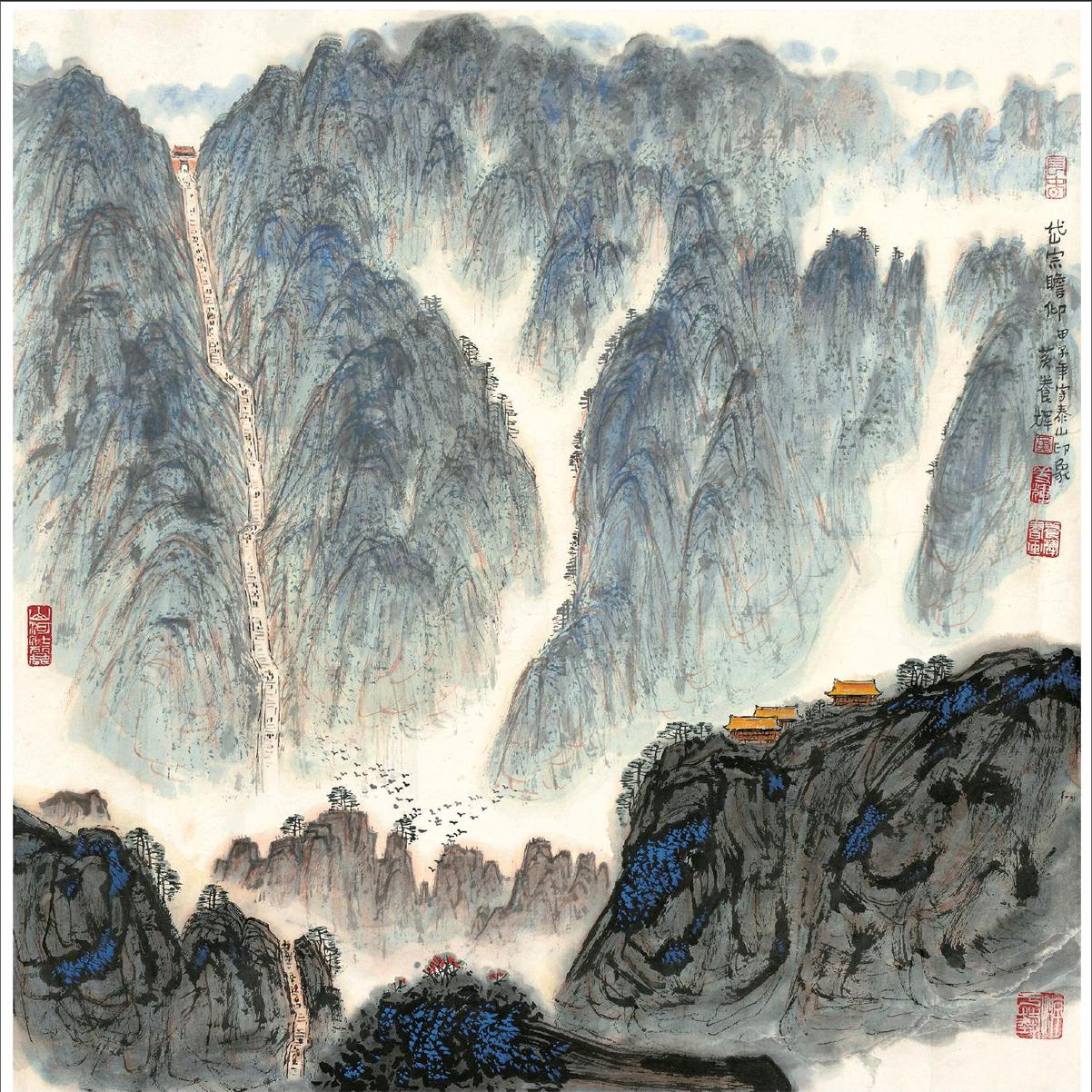

這次蘇珈美術館展出作品中讓我最有感觸的當為《岱宗瞻仰》《冰清玉潔》和《云繞峰巒》。黃養輝先生的作品如同他本人一般,氣質不凡。《岱宗瞻仰》為黃養輝先生1984年所創作的。在中國傳統文化中,泰山一直有“五岳獨尊”“天下第一山”的美譽,蘊含著悠悠5000多年的歷史文化積淀。黃養輝先生多次游歷泰山,在他筆下將泰山的氣勢雄偉磅礴用淡墨繪出,松石蓊郁,瓊閣掩映。畫面中重疊的山勢,敦厚的形體,遠景巨石的烘托,云煙的變化,使畫面中的五岳之首兼有雄渾且略顯明理,風光旖旎又靜穆神奇。東方鴻儒季羨林說過:“泰山是中華文化的主要發祥地之一,欲弘揚中華文化,必先弘揚泰山文化。”黃養輝先生將這泰山文化記錄在此幅《岱宗瞻仰》中,以此形式弘揚藝術之美,弘揚中華文化。

而作于1981年的《冰清玉潔》系1982年南師大紀念中央大學建校80周年畫展中展出的作品,并由上海人民美術出版社《八十年畫集》出版。畫中題寫:“今年春節后游徐州,登云龍山,觀云龍湖蘇堤。宋元豐初東坡公曾宰,是邑多遺跡,惠政至今人稱道之。余向居杭州西湖與孤山梅花為鄰,居傍,西湖蘇堤,亦子瞻公所筑也,當應彭城主人陶公屬寫孤山梅花,為其補壁。梅花冰清玉潔,枝干挺秀,且開于深冬早春,冰天雪地之中有傲骨,古今詩人畫家屢歌詠描寫之不已。”

《云繞峰巒》是黃養輝先生73歲時所作,畫中題有:“晨云霞光干峰秀。黃山陰晴雨濕,晨光晚霞煙雨。變化極天地之奇,嘆為觀之矣。黃養輝并題。”而另一件隸書作品“隸宗漢魏,楷法晉唐”用筆平和,結體飽滿,內蘊大巧若拙之氣度。讀黃老的畫,往往令人情不自禁,因為黃養輝先生作畫時的情感狀態,自然地從腕底筆端流露出來,使觀者產生感情共鳴,讓人久久回味。

上世紀50年代以來,他遵循徐悲鴻所倡導的現實主義創作道路,以其深厚的西畫功力與東方傳統繪畫藝術相融合,風貌清新,格調俊逸,意境淵雅,具有濃厚的生活氣息和明朗的時代精神。希臘美術評論家索菲亞女士看了黃養輝先生的畫作展覽,曾作評論:“在他的畫里,充滿著詩意和夢境、力量和感情、現實與存在,引觀者入于幽深美妙的境界。東方與西方的藝術本來就是對立著的,他卻能把兩者緊密地糅合在一起,巧妙地,天衣無縫地結合著,給人以高度美的享受。”在當代藝術家中書、畫、印三者皆精者已屬寥寥,而黃養輝先生還精鑒識,擅詩文、楹聯,更顯難能可貴。無論其藝術論文、畫作題句,還是其跋文、名勝撰聯,皆議論精辟,見解獨特,文藻雋永,情趣盎然,益見其學識才華之豐富。

觀看黃養輝先生的作品,使人感受到了一種積極向上的精神,一股春風般的魅力。黃養輝先生在書畫創作的同時,又以極大的熱情致力于畫史畫論研究與金石碑刻的考據評論,具有精深的造詣。他致廣盡微,去蕪存精,探本溯源,參今酌古,整理出一系列的重要理論,對中國繪畫美學研究做出了重要的貢獻。出版有《黃養輝書畫集》《黃養輝藝術文集》《黃養輝書畫輯》等6種專著,具有很高的學術價值,也是我們研究黃養輝先生的重要參考著作。英國和美國亦分別向黃養輝先生頒發了“世界文化名人稱號”“世界文化名人終身成就金獎”“美國金鑰匙獎”。

黃養輝先生是徐悲鴻的嫡傳高足,是繼悲鴻大師堅持“藝為人生”的寫實主義的代表畫家。但是,先生并不是全盤翻版、原套衣缽,死守師法,一成不變,而是根據自身素質條件,參隨時代變化,他既花大力氣打進去,又能花大力氣打出來。因而,黃養輝先生能成為卓有成就、自立門戶的藝術大家。黃養輝先生一身勤勞躬耕于藝苑,半個世紀以來創造了無數件精美藝術品,培養了一批批美術人才,他的姓名生平業績多次列入國內外《中國現代書畫家名人大辭典》《中國美術年鑒》等巨刊。

“沒有文化的民族是可悲的民族,是注定要滅亡的民族。我們中華民族所以能自立自強、戰勝外侮,就因為我們有博大精深的民族文化、有不屈不撓的民族精神”。黃養輝先生如是說。