英國圈地運動與農業革命

石強

摘 要:英國圈地運動的歷史也是圈占敞田及與敞田密切相關的公用土地的歷史。農業革命是農業生產技術累積及圈地運動發展的必然結果,推動了英國資本主義大農業經營體制的建立、農業生產技術的變革和農業勞動生產率的顯著提高。農業革命又直接孕育了工業革命,圈地運動也間接地推動了工業革命的到來和深入發展。

關鍵詞:英國;圈地運動;農業革命;資本主義;農業經營

中圖分類號:K516 文獻標志碼:A 文章編號:1671-6248(2015)04-0125-08

英國圈地運動引發了農業生產的進步和變革,開創了農業革命的先河,而農業革命又為工業革命鋪就了道路,圈地運動也間接地推動著工業革命的到來和深入發展。圈地運動及其所引起的農業變革常被譽為農業革命,但是人們更愿意把它當作工業革命的序幕和必不可少的組成部分。

長期以來,國內外學術界對英國農業革命發生的時間、過程及內容有著較多的分歧。即使在英國,不同的學者也有著不同的意見。分歧的根源在于對農業革命的定義理解不同,所指向的對象和重點也不同,得出的結論顯然有所不同。綜合國內外學者的觀點,農業革命包含這樣3個方面的內容:第一,農業革命指的是一系列農業生產技術的變革與進步,包括引進新的飼料作物及新的輪作莊稼、新的草場灌溉技術、推廣新的農業機械及畜種改良技術等。第二,農業革命指的是英國農業的發展成功地解決了不斷增長的人口的吃飯問題。第三,英國農業革命的最大特點是通過提高農業勞動生產率而提高了農業生產的總產量。

對農業革命這樣的概括和定義顯然不包括經濟基礎、上層建筑、生產關系方面的變革,而側重于生產技術的進步與變革,相當于歷史唯物主義所強調的生產力,其有利因素是可以長時間單方面地去分析農業生產的發展進步。但不利因素是容易割裂影響農業生產多種因素之間的聯系。本文所論述的農業革命不僅包括這3個方面的基本內容,更主要的是探討農業革命與圈地運動的內在和外在聯系,涉及經濟基礎與上層建筑、生產力與生產關系等一系列密切相關的內容。在時間范圍上采納馬克·奧弗頓的觀點,即1500~1850年這一較長的時期,因為這正是圈地運動的高潮時段,也比較符合農業革命本來的歷程,也正是在這一時段,英國完成了近代化的進程。

一、資本主義大農業經營體制的確立

圈地運動的歷史就是圈占敞田及與敞田密切相關的公用土地的歷史,也是敞田制逐步消失的歷史。敞田制基于自給自足的農業,滿足了相對穩定的社會需求,隨著社會經濟的發展和人口的不斷增長,其弊端日益顯現。英國圈地運動逐步瓦解了中世紀以來以敞田制為主要表現形式的封建土地所有制、個體農民的土地占有制、土地集體支配制度,確立起了資本主義的土地私有制和單純的個體占有及支配的土地制度。土地制度的變革進而影響了農牧業生產關系,形成了資本主義大農業經營體制,使規模化、集約化、社會化的農牧業生產方式逐漸占據主導地位。到19世紀中期時,大農場無論在數量上還是在占有的土地面積上,均超過了小農場。

16世紀中期時,“隨著圈地運動的開始,許多領主買下自由持有農的土地,同時驅逐老的佃戶,推倒其房屋。領主的自營地得到擴大。領主遂將自營地作為租地農場加以出租。租地農場的發展非常迅速。在諾福克郡16個莊園的土地上共形成了18處租地農場。在威爾特郡23個莊園的土地上形成了31個租地農場。在其他13個各郡的莊園中形成了18個租地農場。這樣,在上述52個莊園中共建立了67個租地農場。在這67個租地農場中,有37個面積超過200英畝,有1/4以上的農場面積超過了350英畝”[1]。圈地以后的大土地所有者或者把整個農場、牧場出租以收取地租,或者雇用勞動力進行生產。其在土地經營上的共同特點是與市場發生著密切的聯系,規模較大的農場都以雇傭勞動作為主要的勞動形式。因為僅靠家庭勞動力是無法完成這樣規模龐大的農場上的耕作及生產的,在舊的勞役制崩潰的前提下,只有采用雇傭勞動力的方式,才能保證農場里農業生產的順利進行。“彼特·鮑登作了一個估算,即一個農戶憑借自己一家的力量最大限度可耕種面積30英畝的農場,如果經營規模比此更大的農場就必須使用雇傭勞動力,按照鮑登的標準,上述那些面積在30英畝以上的租地農場在經營時必然要使用雇傭勞動力,也就是說,那些面積超過30英畝的大租地農場經營實際上已包含了資本主義成分。”[1]即使農民依靠自己家庭力量能耕種的農場面積更大一些,也有很多的農場必須依靠雇傭勞動力。

在上述的統計資料中,有一半以上租地農場的面積都超過了200英畝,那么面積超過100英畝的農場數量將更多,這些農場肯定需要雇傭若干數量的勞動力才能進行正常的農業生產。這就使農業生產走上了大農業經營的道路,也哺育著以雇傭制為基礎的生產關系。而這種雇傭關系,正是農業資本主義生產關系的萌芽和發展。這種農業生產方式在18世紀后半期至19世紀中期形成了以資本主義大農場為主要生產單位的大農業經營體制。

圈地運動造就了英國農業經濟獨具的特點,那就是土地逐漸集中在少數人的手中,相對較少的人口占有了較多數量的土地,也就是確立起了資本主義的大農場制。在近代化的道路上,英國農業經營體制較早地走上了資本主義大農業的道路。而在法國,由于小農經濟長期存在,造成了土地占有與經營的分散,也造成了農民的貧困和國內市場的狹小,制約了工業革命及近代化的進程。“最近的一個統計說明,在19世紀初英國的農業生產力比法國的高2.5倍,而法國本身的生產效率比歐洲的其他國家高得多。結果是人口從鄉村遷往城市,與此同時,還可以養活得起這些增長的人口。”[2]由此可見土地制度的變革及農業的發展對工業化及城市化的重要影響。美國著名學者布倫納認為:“法國農民通過斗爭,在15世紀,法蘭西的君主們似乎已經確認了農民的世襲保有權的完整。法國農民在確立完全自由方面的成功,乃是經濟進步不能克服的障礙。換句話說,法國農業轉變之所以失敗,直接原因是由于早期的近代農民持有土地的持續力量。”[3]法國經濟學家杜爾哥“比較了18世紀法國北部的大農場和中部的的小份地制后得出結論,以雇傭勞動為基礎的資本主義大農業意味著經濟的發展進步”[4]。關于租地農場的規模,埃倫的研究結果表明:“1800年,英國農場的平均面積約為145英畝,其中60英畝以下的農場面積占全國農場總面積的比例僅為11.7%,60~100英畝的農場面積占全國農場總面積的7%,而100英畝以上的大中型農場的面積占到了全國農場總面積的85.1%。”[5]可見大中型農場已占絕對優勢。奧弗頓通過對南米德蘭地區在17世紀初、18世紀初、19世紀初3個時代敞田制農場與圈地制農場面積及數量的比較,也可得出相同的結論,如表1所示[6]。

以100英畝以上的大中型農場為例,在17世紀初,100英畝以上敞田制農場數量所占的百分比僅為11.6%,而到19世紀初這一比例上升到55.1%,圈地制農場的同比則由47.7%上升到53.3%;如果以農場面積來計算,19世紀初在實行圈地制的農場中,100英畝以上大中型農場面積已占到農場總面積的85.9%。南米德蘭地區的農場規模,無論是在敞田制農場還是在圈地制農場,規模都有擴大的趨勢,而且在圈地制農場中,這一趨勢更為明顯和突出。

“圈地運動在中世紀的基礎上不斷改變著農業生產的組織形式,在敞田制下共同占有的耕作方式,逐步轉變成為個體農民大規模占有的現代土地占有方式,而且在生產上精耕細作、生產單位日益合并擴大。”[7]農場規模與地產經營規模的擴大變革了中世紀以來的農業生產關系,改變了農業生產的方式,使農業經營更加有利于合理地利用土地資源、提高生產效率、擴大國內市場、擴大再生產,還有利于抵御自然災害和市場風險,從而使農業順應并滿足了以市場化、工業化、城市化為主要特征的近代化進程的要求。“尤金·韋伯顯然非常同意布倫納教授的觀點,也就是小農生產不能為經濟發展奠定農業基礎,因為只有農業的突破才能使經濟得到發展……某種形式的資本主義大農場是必要的。”[4]

資本主義大農業經營體制的建立意味著在農業生產中能以市場需求為導向,更加合理地配置各種資源,也意味著農業勞動生產率的提高使人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流,支撐起龐大的工業人口及工業體系,并使國民經濟中各產業的比重發生顯著變化。在農業發展進步的同時,其資本構成及產值的比重則相對降低,工商業、交通運輸業及其他產業的資本構成及產值則不斷上升,從而使英國社會完成了城市化及工業化的進程,由傳統的農業社會過渡為近代的工業社會,社會結構發生了顯著的變化。

二、農業生產技術的變革

英國農業革命的“技術革命主要出現在1760~1840年期間,而且通常被認為是農業制度和結構的變革,尤其是議會圈地運動為農業生產技術的變革鋪平了道路,特別是議會圈地運動掃除了敞田制下的土地公用制度。圈地的過程被認為非常重要,因為它掃除了公共的所有權,而這種公共所有權制約著技術的革新進步。圈地運動也是改良畜種的前提條件,可以有效地阻止牲畜在公共牧場上無序地雜交,而且也有利于發展資本主義大農場,而資本主義大農場更有利于革新農業生產技術。”[6]農業革命在工業化的過程中發揮了巨大的作用,而工業化的進步又推動著農業革命向縱深方向發展,農業與工業形成了良性互動。

農業革命的深入發展不僅解決了英國人口的吃飯問題,而且也解放了農村勞動力,滿足了迅速發展的工業對勞動力的需求,也為建立龐大的殖民帝國提供了持續的海外殖民力量,農業地租和利潤也支持了工業的發展。“事實上,農業在國民經濟中發揮著動力性的作用。如果沒有農業的迅速發展,迅速增加的人口的吃飯就成了問題,工業也就不能得到迅速的發展。在1700年時,不列顛食物供應不僅能自給自足,而且直到18世紀60年代還一直出口小麥。在1740~1750年之間,每年出口的小麥有400 000夸特。到1850年時,盡管人口數量有很大的增長,但不列顛農民依然滿足了國內80%的糧食需求。這種糧食產量的革命性飛躍是廣泛推廣農業生產新技術的結果,包括新的農作物,更好的輪作制度,特別是19世紀以來新機器的使用,新的生產的組織形式——對敞田及荒地的圈占、對農場更好的經營管理。”[8]

人類以土地為基礎增加糧食生產的方式,不外乎兩條途徑:一種是提高生產技術,提高單位面積的產量;第二種是增加擴大所利用的土地面積。而圈地運動的過程本身就包含了這兩個方面,除了提高已利用土地的生產效率而外,圈地運動的發展也是對土地資源的進一步開發和利用,提高了土地資源的利用率。尤其是在議會圈地期間,大量的荒地被圈占而得到開發利用,無論圈占后作為農場還是牧場,都意味著土地資源得到了進一步的開發和利用,對發展農牧業生產都是至關重要的。“通過圈地,分散和條塊分割的敞田被代之以個人集中而自由的土地支配制度,更有利于個人方便而靈活地使用他的土地。這對于提高敞田上的生產效率及生產經營的靈活性都是至關重要的,也有利于開發荒地、沼澤地、荒原和山區牧地,也為改革早期零星進行的蠶食型圈地提供了機會。……圈地也有利于鄉村改善道路交通,修建排水渠道、建設農房、谷倉和牛棚,新植建的防護林也可以為牲畜提供防風和遮護。”[8]據“格雷戈里·金估計,在1696年時英格蘭、威爾士和愛爾蘭約有1/4的國土面積仍然是荒地,蘇格蘭的荒地比例更高一些,可能達到了一半。18世紀時部分荒地得到了開發利用——達到了2 800 000英畝,在19世紀時得到開發利用的荒地面積則更多。以威爾士為例,在1801~1815年,76份圈地判定書圈占的荒地多達200 000英畝,而這些荒地絕大部分位于海拔700~1 000英尺的高地”[8]。荒地的開發利用對增加糧食生產具有非常重要的意義。尤其是在拿破侖戰爭期間,在不能大量進口糧食的情況下,增加本土的糧食自給就顯得更為迫切和重要。更為關鍵的是,這一階段是英國人口迅速增加的時期,荒地的開發和利用對解決糧食問題、維持社會穩定、維持工業化和城市化的進程等都具有非常重要的意義。而這一切,都與圈地運動密切相關。

在英國議會圈地期間,英國的人口由“1751年的580萬迅速增長到1801年的870萬,到1831年時已增長到1 330萬——總人口幾乎增長了130%,而與此同時,非農業人口也同時增長,都需要提高農業生產率和農產品的市場化率來解決這些人口的吃飯問題(后來也依靠進口一部分糧食),在需求增長的拉動下,1750~1850年,英國農產品的產量也幾乎翻了一番”[9]。而農業生產技術進步、農業生產組織方式的變革、農業生產效率的提高、農產品產量的增加、農產品市場供應率的提高、農業人口的減少、農業發展進步是農業革命的主要內容。其“部分原因應歸功于議會圈地運動,圈地運動廢除了對土地的公共使用權及共同的束縛與限制,使土地占有者能夠充分自由地支配土地,并提高了土地利用的效率,使原先的粗放性牧場、荒原、荒野、沼澤地等邊際性土地都得以開發利用,甚至成為精耕細作的農業用地。隨著農產品市場的發育成熟,催生了以市場為導向的農業生產。特別是在拿破侖戰爭期間谷物價格有了較大幅度的上漲,圈地后大量的荒地被轉變成為谷物和糧食生產的農場,也增加了對農業勞動力的需求。城鎮需求的擴張也促使一部分早期的圈地農場轉化成為草地,專門為當地城鎮居民提供鮮奶、黃油、乳酪和肉食”[9]。根據農業委員會的調查報告,對亨廷頓及拉特蘭郡的一項研究表明:“在圈地制的村莊中(輕質土地區),蕪菁和苜蓿的輪作技術比敞田制的村莊有了長足的發展,這一結論被33個地處輕質土地區的村莊的什一稅卷冊所證實,圈地制的村莊僅有3%的耕地輪空休閑,有23%的土地種植苜蓿,20%的土地種植蕪菁,而在15個敞田制的村莊中,有6個村莊未種植蕪菁,輪空休閑的土地達到了24.8%,在其他9個種植有蕪菁的村莊中,蕪菁種植所占的比例平均達到了14%,而輪空休閑地則達到了11%。而在米德蘭南部粘質土地區的圈地制村莊,大量的土地通過排水改善了質量。”[6]上述材料表明,在圈地以后,新的輪作品種蕪菁和苜蓿的種植得到推廣,減少了輪空休閑土地的面積,提高了土地利用的效率。尤其是18世紀初蕪菁的引進,成了諾福克四圃輪作制的重要作物,可以在不輪空休閑的情況下改變土壤結構及化學成份以恢復地力。更為重要的是,可以為牲畜提供更多的飼草,而不增加草地或牧場,使人畜爭地的現象得以緩解,從而增加禽畜養殖的種類及數量,而禽畜既可以供給人類以肉蛋奶等食物,也可以為農業提供更多的肥料,從而打破了中世紀敞田制下制約農業發展的瓶頸,改善了畜牧業與農業的內在聯系,使畜牧業與農業能夠良性互動。“英格蘭之變成一個輸出谷物的國家,主要應歸功于諾福克制的推廣,因為在18世紀上半葉,直到人口增加、工業發展的時候,農民所能生產出來的全部食物一向都被消用掉。同時,作物的單位面積產量增長很快,據我們所知,大概在1735年前后,小麥的每英畝產量達二十蒲式耳,至少比中世紀的舊做法增加了一倍,上面已經指出,農業生產的這個改進在大田制度下是不可能實現的。”[10]

圈地運動對農業生產技術的關系也可概括為:“圈地運動為農業的發展進步掃除了障礙,為大規模增加糧食供應創造了可能,而如果沒有這些增產的糧食,18世紀后半期和19世紀早期迅速增長的人口的吃飯就存在很大的問題。通過圈地運動,英國大部分地區不僅在外觀上改變了,而且幾個世紀以來鄉村自給自足的生活方式被掃除了。”[11]由此可見,圈地運動是農業革命的必要條件,為農業生產方式的變革及農業生產技術的提高奠定了堅實的基礎。

三、農業勞動生產率的提高

農業勞動生產率是農業生產過程中產出相對于投入的比率,表現在土地生產率上就是單位面積農作物的產量。表現在家畜生產率上是每頭牲畜的產出,如牛奶、肉類、毛皮、繁殖率等。計算農業勞動生產率的方法很多,但使用單位面積土地上農作物的產量是最常用、最明顯的方法。農業勞動生產率是衡量一個國家、地區乃至一種經濟類型進步與否的標志之一。關于敞田與圈地上的農業勞動生產率,大部分史學家如瑟斯克、芒圖、錢伯斯、湯因比、明蓋、克里奇、瓊斯等都認為圈地制帶來了農業生產方式乃至生產關系的變革、生產技術的提高,圈地運動使農業勞動生產率得到了顯著的提高,從而促進了農業的發展進步。但是克拉潘、埃倫等學者認為,圈地后大租地農場在農業生產方式及農業生產技術上雖有改進,但農業勞動生產率的提高有限,不宜夸大圈地農場的進步性與敞田制的落后性。敞田制農業也可以采用新技術,提高農業勞動生產率。馬克思在《資本論》中也指出,圈地后“雖然種地的人數減少了,但土地提供的產品和過去一樣多,或者比過去更多。因為伴隨土地所有權關系革命而來的,是耕作方法的改進,協作的擴大,生產資料的積聚等等”[12]。也肯定了圈地后帶來了土地權屬的變革和農業生產技術的進步,提高了農業勞動生產率。

對敞田與圈地上農業勞動生產率進行精確的估算在研究上存在一定的困難。

第一,我們應該承認在農業生產的諸要素中,自然條件具有重要的乃至決定性的影響,尤其在近代農業生產技術未取得突破性進步的情況下更是如此,即使在科技高度發達的當代世界,人類所進行的農業生產依然不能完全擺脫自然因素的制約和影響,“人定勝天”的理想并未完全實現。因自然因素諸如光照、降水、氣溫等的變化使得出的結果在同一地區的比較因圈地前后難免有失準確。這樣一來,由于自然條件的不同使不同地區的比較缺乏一定的可比性基礎。只有從農業生產的條件、農業生產技術、農業生產關系、農業生產率等各個方面進行長時段的科學比較,才能得出相對準確的結論。“埃倫所研究的地區范圍主要限于南密德蘭,大致為牛津、劍橋、萊斯特之間的地區。是英國歷來最適宜進行農業生產的地區,這里的年平均降水量僅為500~750毫米,再加上充足的日照、平原丘陵地形和肥沃的土壤,所以這一地區是英國的主要種植區。從這一點看,埃倫對圈地和敞地產出的比較,在他看來增加的幅度不大,和這一地區特殊的地理環境、氣候等有一定關系。”[13]

第二,圈占敞田的圈地運動本身也包含著農業生產結構的調整,而英國的自然條件在不同的地區有著很大的差異。很多地區的自然條件并不適合發展農業而更適宜于發展畜牧業,因而在近代后期一直到現代,伴隨著工業化及城市化進程的完成,在國內生產總值上工商業超越農業和畜牧業,而畜牧業又超過農業,發展道路是以畜牧業為主的農業,農業生產及產值并不占優勢,而且很多大田作物是為畜牧業提供飼料。我們不能簡單地以谷物產量和糧食及工業原料進口數量的增加就否認當時英國農業生產的進步。應當看到,人口數量的增長、英國工業的發展、人民生活水平及消費水平的不斷提高也是糧食及工業原料進口數量增加的主要原因,而不應當歸咎于農業生產的落后或倒退。英國作為19世紀最大的殖民帝國,無疑對加快全球經濟一體化進程起著非常重要的作用,而全球經濟一體化帶來了世界經濟分工的進一步擴大,英國作為當時的“世界工廠”,不可避免地要擴大原料及糧食的進口以支撐工業的發展。

第三,在比較敞田與圈地上農業生產率時,不僅要考慮自然因素地域性不同、圈地后農業生產結構的調整,還要考慮圈地后大租地農場的具體經營,比如所使用的生產工具、土壤的改良、肥料的實施、排水及灌溉設施的修建、農作物的輪作等多種因素,也就是農業生產技術有無實質性的突破。一般來說,在農業生產技術整體未有突破的情況下,也就是早期圈地運動時期,敞田與圈地的農業勞動生產率差別較小。而到19世紀,在農業生產技術取得變革性突破的情況下,兩者之間的差別就越大。敞田制與圈地制在農業勞動生產率上的差別,歸根到底在于土地使用權屬的區別和生產技術是否進步,而僅有獨立自由的土地使用與支配權也不能提高勞動生產率。

圈地的進步性在于廢除了土地上公共使用權利,使圈地者取得了完整、獨立而自由的土地支配權,從而為技術的變革及生產過程中各種資源合理有效的配置創造了有利條件,但是也不能排除敞田上生產技術的緩慢進步。敞田制的弊端是土地所有權與占有權、支配權與經營權交叉重疊不清和相互矛盾,從而不利于生產技術的變革,但并非完全拒絕或排斥生產技術的進步。因而農業勞動生產率的提高歸根到底是要靠生產技術的進步和各種資源合理有效的配置。比較敞田與圈地的農業勞動生產率,要綜合考慮到涉及和影響農業生產的各種因素,任何一種因素的忽略都可能使比較的結果出現誤差。這些因素也正是產生以上爭論的原因。

我們也不能因我們國內農業改革和政治需要而去突出英國近代大農業體制的弊端,過高地贊譽英國家庭農場在歷史上的進步作用,也不能否認圈地后在生產技術、農業勞動生產率在事實上的提高。任何一種制度和模式都不是盡善盡美的,在考察這一問題時,我們應該以史實為基礎,從更寬廣的角度去做辯證的考察。綜觀世界近代化的進程,世界大國農業發展的總趨勢是小農經濟的衰落,充分解放農業生產力、為工業化提供勞動力、原料、市場體系,采用先進的生產技術,提高農業勞動生產率成為農業改革的主要內容,農業和畜牧業生產的專業化、市場化、社會化是其改革的總方向。

1809年,威廉·皮特在考察北安普頓郡農業時指出:“通過我對這個郡的考察,可以確信的是,如果敞田的產量平均每英畝是3夸特,相同的土地在圈地后如果先以飼草輪作休閑,那么平均每英畝的產量會達到4夸特。因而我相信,通過圈地和改進農業生產技術,敞田的產量都會有一定幅度的上升。”[14]邁克爾·特納對北安普頓郡同一個地方的9個圈地教區和5個圈地教區的作物分布及產量進行了更為詳盡的比較研究[15],如表2所示。

由表2可見,在北安普頓郡的同一個地方,圈地教區的各類作物單位面積產量均高于敞田教區,其中小麥在平均年份高出3.2蒲式耳/英畝,和沃里克郡小麥的單位面積產量增長幅度基本相同,大麥和燕麥的單位面積產量則有更大幅度的增長。因為燕麥在敞田教區很少種植,因而邁克爾·特納在研究時只有一個敞田教區燕麥產量的記錄,這會因為抽樣太少影響比較結果,故略去。圈地后農業勞動生產率的提高是普遍的,所提高的幅度也是顯著的。

林肯郡的坎威克教區圈地前后的農業及畜牧業生產的記錄較為完整,從其中可以看出同一個地區圈地前后農業生產率提高的詳細情況[6]。 1786年前后是議會圈地的高峰時期,國內外政治經濟形勢基本穩定,可以比較準確地反映議會圈地運動的正常情況。坎威克教區在圈地后,農牧業生產發生了較大變化。

第一,調整了農牧業生產結構。各類谷物種植面積普遍有所減少,但增加和引進了新的飼草及輪作作物蕪菁和三葉草,并充分利用了輪空休閑地,提高了土地利用率。推廣和引進了新的飼草品種促進了畜牧業特別是養羊業的發展:“僅毛用羊的數量就增加了33%,而毛用和肉用羊的總產值從圈地前的200英鎊增加到圈地后的1 380英鎊,產值提高率令人驚奇,達到了590%。這是因為圈地前羊群僅限在作物收獲后的公共敞田來放牧,其產值僅限于羊毛,而圈地后改良了畜種,增加了肉用羊,而且引進了新的飼草三葉草,使所養的羊能夠膘肥體壯。”[6]

第二,提高了農業勞動生產率。使各類作物的單位面積產量均有不同程度的提高,其中燕麥提高幅度最大,達到了78%,而提高幅度最小的小麥也達到了10%,各類作物畝產量平均提高了46%。這樣在小麥、大麥、燕麥、豌豆4類作物面積都有減小的情況下,其總產量卻由16 000蒲式耳增加到17 536蒲式耳。

第三,提高了農牧業生產的總產值。圈地前這個教區的總產值為3 881英鎊,圈地后的總產值上升到4 654英鎊,農牧業總產值提高了20%。在農牧業總產值增加的情況下,這個教區的地租也有較大幅度的提高:“圈地前的1760年,這個教區的租金是730英鎊,而到圈地后的1790年,租金幾乎翻了一番,達到了1 380英鎊,在拿破侖戰爭期間又翻了一番,1812年達到了3 200英鎊。”[6]由此可見,圈地不僅僅是農業生產關系的變革,也意味著農牧業生產結構的調整,還意味著面向市場、因地制宜而地盡其利,更意味著農業生產技術的進步、農牧業勞動生產率的提高,實則為農業革命創造了前提條件。而圈地后,在農牧業總產值增加的情況下,地租也有較大幅度的提高,地租是衡量土地價值與產值的指標之一,也是國家財政收入的重要來源之一。因而地租的提高對于增加國家財政收入有著重要的意義。

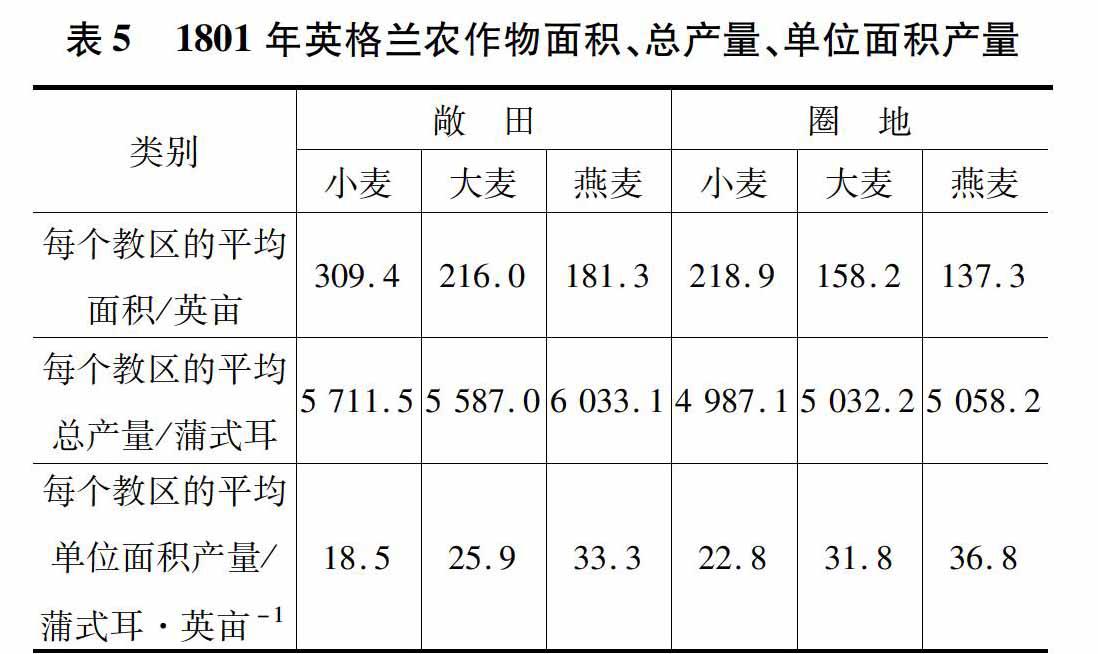

特納對圈地與敞田的農業勞動生產率不僅進行了微觀研究,而且在微觀研究的基礎上利用電子計算機等現代計量方式在全國范圍內進行了宏觀的研究,在各個地域選取了有代表性的圈地教區與敞田教區對其勞動生產率進行了詳細的比較[15],如表3、表4、表5。

由表3、表4、表5可以看出,在適宜發展農業的米德蘭南部及東部各郡,圈地后各類農作物單位面積產量提高幅度最大,其次為西部各郡,而在北部各郡及米德蘭北部等適宜于發展畜牧業的地區,圈地后各類農作物單位面積產量提高幅度較小甚至還出現了負增長。從整個國家范圍而言,各類農作物的種植面積都傾向于減少,但是因為單位面積產量的增加使總產量基本穩定甚至有所增加。“63個圈地教區和52個敞田教區相比較,小麥種植面積減少了15.6%,但是產量卻增加了4.1%;48個圈地教區和40個敞田教區相比較,大麥種植面積減少了12.1%,但是大麥產量卻增加了8.1%;45個圈地教區和33個敞田教區相比較,燕麥種植面積僅增加了3.2%,但是燕麥產量卻增加了14.3%。”[15]農作物面積的普遍減少充分表明英國在圈地過程中調整了農業生產結構,因地制宜、科學合理地利用了土地等自然資源,發展起了以畜牧業為主的農業,這與英國的自然條件是相符合的。其中北部各郡大部分教區燕麥種植面積都有所增加,也是為了發展畜牧業。而燕麥喜涼爽濕潤的氣候條件而忌高溫干燥,對積溫要求不高,對生長的土壤要求不嚴,這與北部各郡的地理環境也是相適應的。

四、結語

18世紀時的圈地不僅是單純地經濟利益驅動下的圈地,而是涉及到了因地制宜推行先進的農業生產技術、科學合理地利用土壤資源、調整農業生產的結構、平衡各類農產品產量及勞動力資源重新分配的諸多問題。不能不說圈地運動的發展已在客觀上推動著工業革命的到來。圈地運動及農業革命最明顯的成就體現在“英國農業在18世紀中期時供養的人口是600多萬,而到今天(20世紀時),所供養的人口已超過2 000萬,而且生活水平有所提高。”[14]

參考文獻:

[1] 沈漢.英國土地制度史[M].上海:學林出版社,2005.

[2]肯尼思·摩根.牛津英國通史[M].王覺非,譯 北京:商務印書館,1993.

[3]王乃耀.英國都鐸時期經濟研究——英國都鐸時期鄉鎮經濟的發展與資本主義的興起[M]. 北京:首都師范大學出版社,1997.

[4]Cooper J P. In search of agrarian capitalism[J]. Past and Present, 1978, 80(8):20-65.

[5]Allen R C. Enclosure and the yeoman: the agricultural development of the south midlands(1450~1850)[M].Oxofrd: Oxford University Press,1992.

[6]Overton M. Agricultural revolution in England:the transformation of the agrarian economy (1500~1850)[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1996.

[7]Brien P K O. Agriculture and the industrial revolution[J]. Economic History Review, 1977, 30(1):166-181.

[8]Brown R. Society and economy in modern Britain 1700~1850[M]. London: Routledge, 1991.

[9]Mingay G E. Parliamentary enclosure in England: an introduction to its causes, incidence and impact 1750~1850[M]. New York: Addison Wesley Longman Limited, 1997.

[10]斯丹普,比佛.不列顛群島:自然地理和農業地理[M].吳傳鈞,譯.北京:商務印書館,1960.

[11]Flinn M W. An economic and social history of Britain since 1700 [M]. London: Macmillan Education,1963.

[12]馬克思.資本論:第1卷[M].中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯.北京:人民出版社,2004.

[13]葉明勇.英國議會圈地后農場經營問題的討論:以埃倫《圈地和紐曼》為例.[J].武漢大學學報:人文科學版,2004,57(2):176-181.

[14]Clapp B W, Fisher H E S, Jurica A R J Documents in English economic history[M]. London: George Bell & Sons Ltd,1976.

[15]Turner M. English open fields and enclosures: retardation or productivity improvements[J]. The Journal of Economic History, 1986, 46(3):669-692.