基于紅外技術的簡易心率計的設計

雷文禮 袁君麗 任新成

摘 要:心腦血管疾病是人類健康的直接威脅者,簡單有效地監測心率是降低人類心腦血管疾病發病率的迫切需求。文章基于紅外技術設計了一種簡易心率計,該心率計采用紅外對管發射和接收紅外信號,采集人體的心率信號,并經過主控芯片對信號進行處理,計算出人體的心率值。該心率計具有使用簡單方便,抗干擾能力強,成本低等優點,可為心腦血管疾病的預防和監測提供有效手段。

關鍵詞:紅外;心率;采集;信號

中圖分類號:TP368.1;TP273.5 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2015)10-00-02

0 引 言

現代社會中,人們對家人和自己的身體健康狀況尤為重視, 心腦血管疾病作為一種發病率高、致死率高的疾病直接威脅著人們的生命安全。目前,用于心腦血管疾病監測的儀器儀表不斷涌現,但大多操作復雜,主要用于醫院環境。因此,人們迫切需要一種使用簡單方便,可用于家庭或社區環境的心腦血管疾病監測設備。本文基于紅外技術設計了一種簡易心率計。該心率計采用紅外對管發射和接收紅外信號,采集人體的心率信號,并經過主控芯片對信號進行處理,計算出人體的心率值。該心率計具有使用簡單方便,抗干擾能力強,成本低等優點,可為心腦血管疾病的預防和監測提供有效手段。

1 紅外技術

紅外技術是一種視距無線通信技術,具有非接觸式、抗干擾能力強、工作功耗低利、數據通信可靠等優點。紅外光電式檢測方法測量心率,是利用光信號對血液流動的透射率或反射率不同,將光信號變換成電信號進而進行測量的方法。一般對光信號的采集有兩種方法,一種是對射式采集,即在對人體如手指測量時,在手指兩側各放一個光電二極管,一個用于發射信號,一個用于接收信號。當通過手指的血流量變化時,光信號的透射率發生變化,光電接收管中的電流量也將發生變化,從而測量心率值;另一種是反射式采集,即用于發射信號和接收信號的光電二極管都朝向一端,利用血流變化時,光的反射率發生變化,從而利用光電管中的電流量的變化來測量心率值。本文選用第一種方法來實現。整個系統的信息處理工作流程如圖1所示。

圖1 信號檢測處理工作流程圖

2 硬件設計

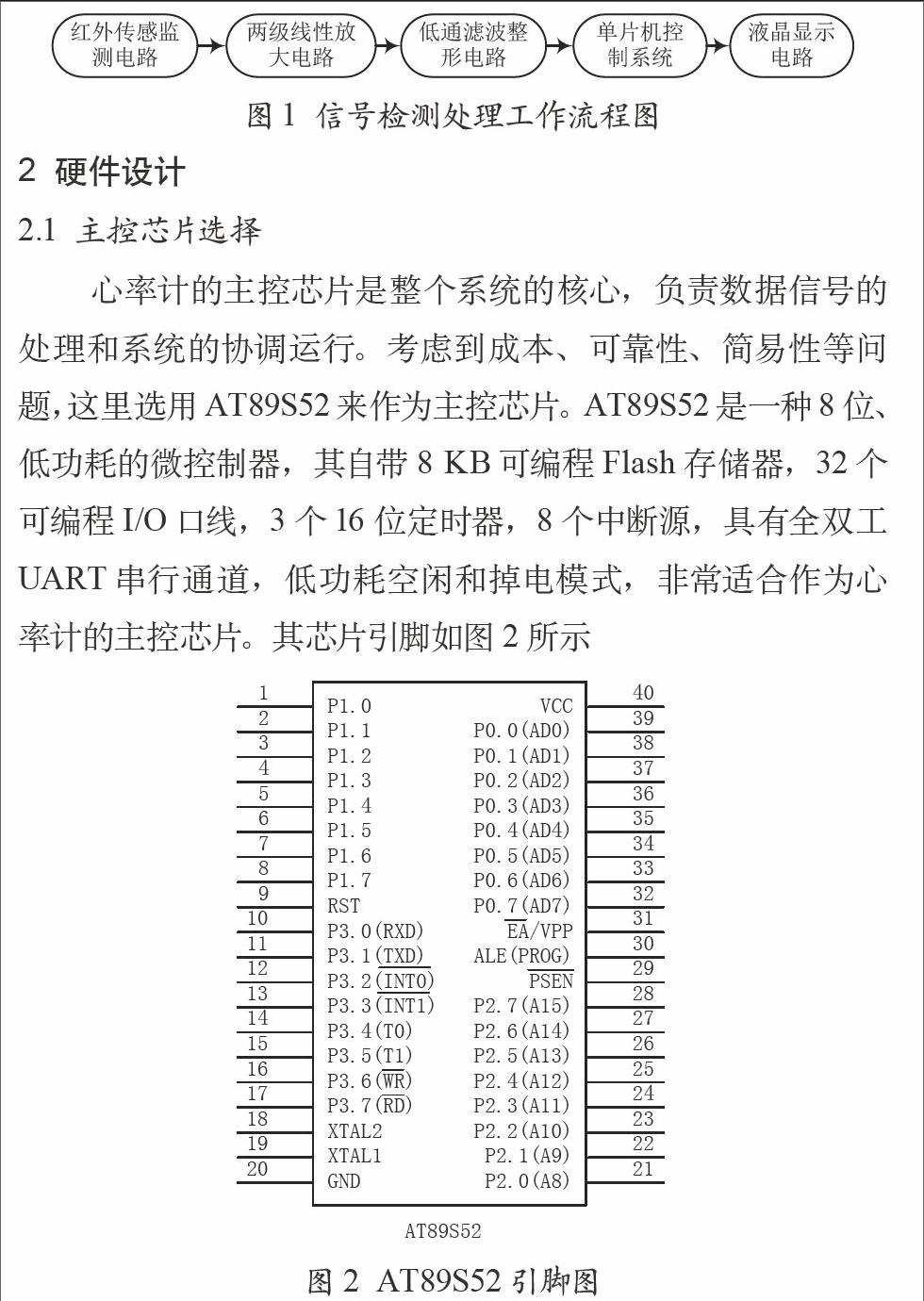

2.1 主控芯片選擇

心率計的主控芯片是整個系統的核心,負責數據信號的處理和系統的協調運行。考慮到成本、可靠性、簡易性等問題,這里選用AT89S52來作為主控芯片。AT89S52是一種8位、低功耗的微控制器,其自帶8 KB可編程Flash存儲器,32個可編程I/O口線,3個16位定時器,8個中斷源,具有全雙工UART串行通道,低功耗空閑和掉電模式,非常適合作為心率計的主控芯片。其芯片引腳如圖2所示

圖2 AT89S52引腳圖

2.2 信號采集電路

紅外線發射管在使用時,有850 nm、875 nm、940nm三個波段。各波段由于波長不同,適用環境也各有不同。850nm波段在安防監控設備中使用較多,875 nm波段在紅外監控中有較多應用,940 nm波段主要用于家電設備紅外控制等。本文設計的心率計采用一對5 mm的紅外對管,另加外圍少量電子器件組成信號采集電路。信號采集電路如圖3所示。圖中D1與D3為紅外對管,負責紅外信號的發射與接收。電阻R7和電容C5構成低通濾波電路,主要用于去除高頻干擾。

圖3 信號采集電路

2.3 顯示模塊

心率計的數值顯示選用液晶顯示模塊。這里經比較,選用LCD1602液晶顯示模塊,LCD1602內部存儲器已內置了160個不同的點陣字符圖形,使用簡單方便,每次可顯示兩行,每行16個字符,可以滿足本設計的心率計顯示的需要,LCD1602與單片機的接口電路如圖4所示。

圖4 LCD1602與單片機接口電路

3 軟件設計

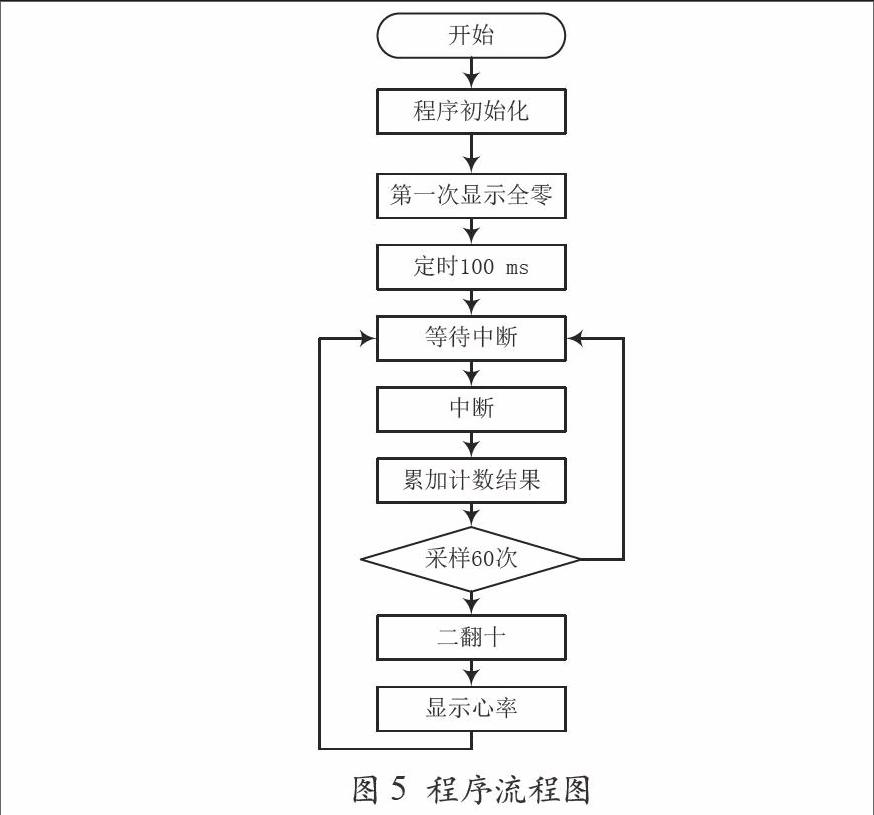

系統上電后,首先完成初始化程序,以初始化部分硬件芯片,確定中斷地址和程序入口。然后,液晶顯示屏顯示全零,表示沒有信號進入;其次,程序定時100 ms,進入等待中斷過程,并累加中斷次數;最后,根據n= K/t(n表示時間t 內心率的平均值,K表示時間t內連續的脈動次數)計算心率值,并在液晶顯示屏顯示數值。整個程序流程如圖5所示。

圖5 程序流程圖

4 結 語

無線技術和電子技術的發展,使人們對疾病的監測手段不斷更新和發展。本文基于紅外技術設計了一種簡易心率計,該心率計采用紅外對管發射和接收紅外信號,采集人體的心率信號,并經過主控芯片對信號進行處理,從而計算出人體的心率值。該心率計具有使用簡單方便,抗干擾能力強,成本低等優點,可為心腦血管疾病的預防和監測提供有效手段。

參考文獻

[1]吳政江.單片機控制紅外線防盜報警器[J]. 電子制作,2006(12)25-27.

[2]宋文緒.傳感器與檢測技術[M].北京: 高等教育出版社, 2004.

[3]余錫存,曹國華.單片機原理及接口技術[M].西安: 西安電子科技大學出版社, 2000.

[4]唐桃波,陳玉林.基于AT89C51的智能無線安防報警器 [J].電子設計應用,2003,5(6):49-51.

[5]李全利.單片機原理及接口技術[M].北京:北京航空航天大學出版社,2004.

[6]薛均義,張彥斌.MCS-51系列單片微型計算機及其應用[M].西安:西安交通大學出版社,2005.