照片里的戰爭電影

章開元

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年,在這個值得紀念的年月里,我不由得想起許多曾經看過的反映第二次世界大戰的電影。

雖然電影比攝影誕生晚了大約半個世紀,但是它們有很多相似、甚至相同的地方。論影響力和感染力,電影和攝影可以說是各有千秋,在一定程度上相互彌補不足與缺憾。不可否認,電影具有其他文化產品不可比擬的感染力與更廣泛的影響范圍。與之相比,攝影作品過去卻只能在紙質媒體間行走。然而,現代的移動終端,又使攝影的傳播范圍勝過電影。同時,電影雖是人們追憶過去、評述先人的重要手段,但在現場影像紀錄與再現歷史事實方面卻比不上攝影。畢竟,電影是演員表演及人工置景為主,而攝影則是對現場的真實記錄。正因為電影的好壞與演員的表演水平相關,還需要眾多條件的配合,所以它被傾向認作藝術創作;同時,“后期制作”的高度復合型,也讓電影很容易“做手腳”。如此一來,有些“心術不正”者,便看中這塊“風水寶地”,拍一些為自己的罪惡行徑辯護或混淆大眾視聽的電影,企圖顛倒黑白、蒙騙廣大觀眾。曾經有幾部知名的日本戰爭電影,就屬于這一類。

在不同類型和題材的電影中,戰爭題材的電影非常之多,且經久不衰,這類影片通常被稱為戰爭片。顧名思義,戰爭片是把戰爭作為影片的主要題材,并貫穿于劇情始終。大部分戰爭片會直接表現戰爭場面或與軍事行動相關的場景,以及戰爭陰影下人們的生活狀態等。

在電影剛問世不久的無聲電影時代,戰爭就已成為導演們心目中的重要拍攝題材。1911年,好萊塢電影的先驅人物格里菲斯就拍攝了一部戰爭題材電影 《戰斗》,以美國南北戰爭為背景,影片長度不足十分鐘,卻為觀眾再現了人類與同類進行廝殺時的殘酷場面。1915年,他的另一部以南北戰爭為題材的影片《一個國家的誕生》問世。這部膾炙人口的影片既是一部戰爭電影,也是一部氣勢恢宏的史詩電影。更重要的是,新穎逼真的電影技法和非同尋常的影像敘事手段,不僅震動了當時的美國,也震動了有條件看到電影的其他國家。當時,世界上只有大約20個國家能看到電影,而且也只能在主要城市的電影院里集中觀看,一次百人左右。也許當時,人們并沒有想到電影會像今天一樣普及。

為了吸引觀眾,打開電影銷路,導演們絞盡腦汁挖掘各種題材。很快,以戰爭為主要內容的電影開始走上各國銀幕。在拍攝戰爭影片的時候,影片基調或多或少都會偏向于本國觀眾的口味。特別是在戰爭期間,將戰爭片說成是號召國民參與戰爭的另類動員宣傳片都不過分。例如1916年,斯圖爾特·布萊克頓拍攝的一部虛構戰爭電影《和平的哭泣》,就旨在號召美國民眾積極準備與德國開戰。美國參加第一次世界大戰后,形勢變化立刻催生了一批戰爭影片。其中格里菲斯的 《世界的心臟》(1918)中穿插了不少在法國前線拍攝的真實紀錄片段,既省了昂貴費時的影棚拍攝,還增加了影片的真實性,可謂一舉兩得,成為這一時期戰爭片的經典之作。而拍攝于1927年的空戰片《翼》則成為電影史上第一部奧斯卡最佳影片,當然它也是第一部獲得奧斯卡最佳影片獎的戰爭片。

漸漸地,影評家們開始為戰爭片分類,反戰電影也開始浮出水面。所謂反戰影片,它重在揭示戰爭給人類造成的苦難。在這類電影作品中,戰場往往被描繪成人間地獄,戰爭是罪惡的淵藪,銀幕上不再有凱旋的英雄,取而代之的是神情沮喪的士兵和剛愎自用的軍官,以及毫無頭腦的軍閥與政客。早期最著名的反戰影片應該是改編自德國著名作家雷馬克的同名小說《西線無戰事》。影片由劉易斯·邁爾導演,從一群德國士兵的視角展示了第一次世界大戰中的瘋狂殺戮。當時,有聲電影剛剛問世,但在同期錄音上還有相當多的技術困難,所以影片采用了富于創造性的后期配音法,這樣反而可以使攝影機在拍攝時自由移動,不必跟著演員。該片不僅再次為戰爭電影贏得了奧斯卡最佳影片獎,也使雷馬克一舉成名。也正因如此,其后上臺的希特勒將這位德國作家驅逐出境,使他長期流落異鄉。由此可見,這部電影在當時的影響之大。

拍攝一部戰爭題材的電影絕不同于寫一部描寫戰爭的書,因為文字描述會給人很大的思考空間,如果你的想象力不夠豐富,或從未經歷以及聽說過書中提到的事情,多美妙的文字對你的啟發都是有限的。而電影和照片則不同,它們能將書中提到的情節真實地呈現在你的眼前。

今天,我們花費太多的時間去考證哪部戰爭片是戰爭電影的巔峰之作已無太大意義。就戰爭電影而言,美國的“造夢工廠”好萊塢一直緊跟而不是引領世界先進水平。1950年代,好萊塢戰爭片的水平還不及當時前蘇聯的同類電影,比起歐洲的戰爭片也要差一截。好萊塢電影“在影棚里演戲”的痕跡一向較為明顯,人物光鮮亮麗,“死”得也很好看,這都是戰爭片里的“大忌”。比較“像回事”的好萊塢戰爭片于1970年代誕生。其中與日本合拍攝的《虎!虎!虎!》與《中途島之戰》是較為典型的兩部。1970年,美國人第一次邀請日本人參與拍攝反映珍珠港事件的戰爭片《虎!虎!虎!》,日本人在“照顧本國國民情緒”的條件下答應了美方的請求,影片在問世后大獲好評。這次電影取得成功的秘訣其實非常簡單,就是讓今天的日本人來扮演昨天的“日本鬼子”。1970年以前,亞洲國家幾乎沒人愿意找日本人來扮演當年的日本兵,歐美國家也是同樣的情況。既然美國人和日本人都毫無顧忌地“干”了起來,一向謹慎的德國人也開始松動。德國戰爭片《潛水艇》、《斯大林格勒》和《帝國的毀滅》是幾部具有代表性的、完全由德國人自己出演的二戰題材電影。此前,德國的二戰影片如《瑪利亞·布勞恩的婚姻》等,只能算是沒有二戰作戰場面的“準戰爭影片“。

德國人在拍攝二戰題材影片方面一直縮手縮腳。“干脆讓德國人自己扮演德國兵”的想法,最先是英國人提出的。相比之下,由美國人和前蘇聯人扮演的德國兵更假,至于扮演日本兵更是難以實現。在反省戰爭、告知國民歷史真相的方面,德國人是真誠并付諸實踐的。而另一個對侵略戰爭同樣負有不可推卸責任的國家日本,卻不是這樣。在通過戰爭影片散布謊言、誤導民眾方面,日本不僅是先行一步,且毫無顧忌當年受害國家國民的情緒。日本大量拍攝二戰影片比德國要早約20年。大約在1970年代初期,并且在影片放映期間還公然舉辦所謂的“戰爭遺物展覽”。這一舉動引起中國人民以及其他被日本侵略國家人民的憤慨。

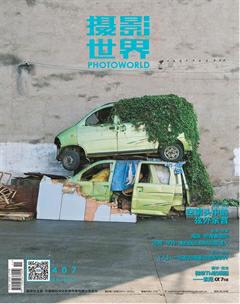

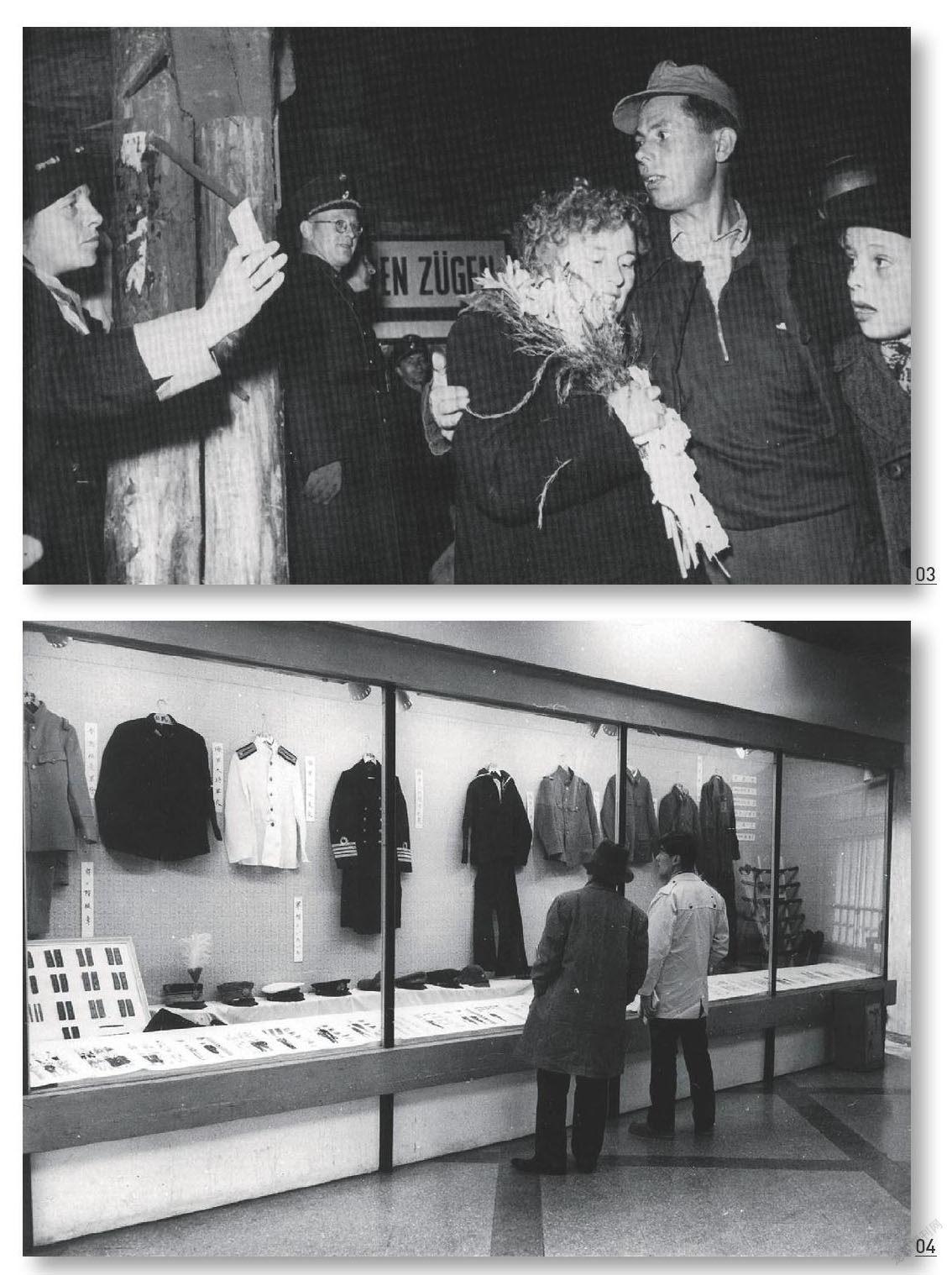

毫無疑問,德國和日本都是第二次世界大戰的非正義一方,同時也是戰敗國。但日本的少數頑固分子和好戰派卻不從善如流、認真反省自己的戰爭罪行,反而通過一切手段來為自己“涂脂抹粉”、推卸責任。自1970年前后,日本相繼推出幾部以二戰為背景、在國際輿論界影響很壞的戰爭電影。要知道,1970年代距離二戰結束時間并不算太長,其參與者也大多在世,所以影響極差。當時,日本經濟日漸繁榮,腰包鼓起來的幾家電影公司拍了一些大制作的戰爭片,比如《青島要塞大轟炸》、 《日本海大海戰》、 《203高地》 等,但涉及二戰題材的,最初只是一些較短的黑白影片,觀看的人也不是很多。1970年,日本“東寶”、“東映”等幾家有實力的大電影公司,又相繼推出了《山本五十六》、《阿!海軍》、《沖繩決戰》等幾部彩色戰爭片。1973年,又推出了戰爭片《軍閥》。這幾部電影在當時的日本社會引起巨大轟動,電影院也為提高這些影片的上座率使盡一切招數,電影海報鋪天蓋地,電影發行商們還從倉庫里搬出已封存多年的“皇軍遺物”,陳列在電影院里為影片造勢。當時,正處于文化大革命時期的中國也進口了其中的3部,據說是周總理親自批準的,只限于在內部放映,用于配合警惕日本軍國主義復活的時事教育。當時我國的報紙上也刊載過批判這幾部電影的文章。

不出所料,在這幾部“精心”制作的日本戰爭片中,看不到反省的態度,為自己侵略行徑辯護的痕跡卻顯而易見,宣揚日本發動戰爭是迫不得已、為人所逼,這簡直是黑白顛倒、混淆是非。經過這段二戰影片熱之后,日本反映二戰題材的影片沉寂了一段時間。直到2005年前后,日本才又相繼推出幾部有關二戰的電影。其中,日本人拍攝的《男人們的大和》、《聯合艦隊司令長官》(即新版的《山本五十六》)以及與美國合拍的《硫磺島來信》立刻成為許多戰爭電影迷們關注的焦點。與此同時,美國也推出了同樣反映硫磺島之戰的影片《父輩的旗幟》。但是,其影響力都不如當年德國拍攝的《斯大林格勒》和1970年老版的《山本五十六》。究其原因,主要是現代大多數年輕人對遙遠的過去已不太感興趣,且現在的娛樂方式多種多樣,看電影只是其中之一。

但是,不管一部電影的影響力如何,總會有人去拍,也會有人去看。事實上,也沒有不帶任何政治傾向與觀點的所謂絕對中立的電影。世界上有一些人想要以電影作為輿論工具歪曲歷史、挑戰道德底線,這種事情在過去、現在、未來都會發生,所以大家要保持警惕、明辨是非。特別是日本拍攝的有關二戰題材的電影,它們成為反面教材的可能性相當大。