現代平養肉種雞飼養管理關鍵點的控制

陳合強

(江蘇京海禽業集團有限公司,江蘇海門226103)

現代平養肉種雞飼養管理關鍵點的控制

陳合強

(江蘇京海禽業集團有限公司,江蘇海門226103)

白羽肉雞的生長速度和飼料報酬是相輔相成的,即肉雞的生長速度越快飼料報酬越高。肉雞飼養繁育企業對飼料報酬的不懈追求,造成了商品代肉雞生長速度加快,雞的體形越來越大,體重越來越重,導致父母代肉種雞的飼養也越來越難。因此,掌控現代平養肉種雞飼養管理關鍵點的控制就顯得十分重要。

1 建立健全生物安全體系

生物安全是養禽業的命脈,是飼養管理的基本原則,是凈化環境,切斷傳染源的最重要和行之有效的措施,其內容包括場址選擇、廠區布局、隔離區規劃、環境控制、衛生與消毒管理、疫苗接種和藥物預防等。

1.1 場址選擇

目前國內的白羽肉雞品種均為進口,主要有AA+、Ross308、Cobb500和哈巴德等,進口的白羽肉種雞抗病力遠不如地方雞,因而生物安全體系建設顯得尤為重要,而場址選擇是生物安全體系建設中的首要環節,必須重視。雞場應建在地勢高燥向陽、遠離疫源的地方。浴室的消毒應是單方向的且最好有二次淋浴、二次更衣和換鞋進雞舍的工作流程。進場區和進生產區應設置兩道關口。帶入雞舍的小件物品如手機、鑰匙等可用紫外線消毒。

1.2 強化雞場的環境衛生

進雞前徹底清理清潔雞場、雞舍和所有的設備設施。上批所有的活雞、死雞、飼料設備都要清除;把糞便、墊料、垃圾全部清除出雞場。

1.3 重視雞場的滅鼠工作

設計制作的雞舍門窗應密閉,用于防止鼠類的出入。種雞區除道路以外的空地上不宜種植蔬菜,最好鋪上尖而硬的石子,防止老鼠、野鳥等進入傳播疾病。利用養雞的空舍期消滅老鼠,減少老鼠對下批雞的危害,因為鼠類往往會攜帶上一批雞的病原。

1.4 兩批雞之間應有適當的空舍期

空舍期至少3周最好2個月以上。對于發病的雞場和雞舍應延長空舍期。因為雞群一旦發病,雞場、雞舍及其內外的所有設施設備、墊料都可能帶有病原,有時消毒很難將這些病原殺滅,但隨空舍時間的增加,病菌、病毒很快自然消亡。墊料的消毒可在堆放間單獨熏蒸或每袋半升福爾馬林,也可在進雞前和雞舍內的其他物品一起消毒。

1.5 加強雞舍設備維護

確保設備設施的完整和有效運行;對水管內部進行清洗和消毒,對雞舍和設備進行有效消毒,必要時進行熏蒸消毒。

2 做好育雛前的準備工作

包括育雛物品的準備;育雛人員的提前到位;必要的崗前培訓指導、育雛工作要點掌握;提前在舍內鋪上干凈的墊料如刨花或稻殼并預溫;熟悉雞場工作制度,嚴格有效執行衛生防疫制度等。

2.1 孵化場中雛雞的管理

在孵化場雛雞處理的過程中,任何雛雞的福利受到一定威脅的情況下,都應事先做好防護工作。對雛雞的斷喙和免疫必須進行定期評估,對雞群的生長環境和管理條件進行勘察,避免對雞只做出類似斷喙這些不必要的措施。孵化場中雛雞處理所做的各項工作必須按最高標準執行,雛雞處理過程如出現質量差異會導致雞群均勻度的問題。

2.2 雛雞入舍前的準備

應事先與供種公司約定雛雞計劃到場的日期、時間以及數量,這將確保育雛工作準備到位,雛雞入場時應盡快搬運并入舍。應計劃好雛雞入舍的工作,使來源于不同種雞群的雛雞分開育雛。如果分開育雛一直到28日齡分欄,來源于年輕種雞群的雛雞更容易達到標準體重。從孵化場到種雞場,雛雞應使用環境控制的運雛車運輸。運輸途中調整好溫度,保持雛雞肛門溫度在39.4℃~40.5℃。注意運雛車設計不同,要求的溫度控制設定可能也不同,相對濕度應在50%~60%;每1000只雛雞最少應提供0.71立方米/分鐘的新鮮空氣;如果運雛車沒有空調系統而且只能通過通風給雛雞進行降溫,可能需要較大的通風量。

2.3 雛雞管理

雛雞獲得良好開端是日后雞群獲得健康、動物福利、均勻度及良好生產性能的基本保障。雛雞管理從一日齡起就應成功地建立良好的采食和飲水習慣、為雛雞提供正確的環境和飼養條件,充分滿足雛雞的各種需求。

3 掌握關鍵年齡階段的培育目標

肉種雞不同年齡階段有其自身的生長發育特點,錯失該階段其生長發育會受到較大影響,在下一階段也無法彌補且不可逆轉,如食欲培養只有在1~3天,否則腸道發育受阻。不同階段的管理重心存在差異如10周齡前重點抓好雞群體重均勻度的管理,10周齡后重點關注體重和周增重增長、體況和換羽情況等,因此應做好各個階段的控制目標如表1。

表1 關鍵年齡階段的目標

4 體重控制

4.1 正確稱重

只有稱重準確,才能為管理者提供準確的體重增長信息,保證管理者對雞群發育情況作出準確的判斷,以制定合適的預定料量。堅持“七同時”的稱重原則,即同一天的同一時間(限飼日或喂料后4~6小時)、同一地點、同一人、同一衡器、同一精度(0~6周齡5克、7~24周齡10克、產蛋期20克)、同一稱重比例(育雛、育成期♀10%,♂15%、產蛋期♀5%,♂10%)隨機抽樣稱重,利用體重分析表格記錄體重。正確計算平均體重,實際抽樣稱重的數量應回歸到標準抽樣稱重比例進行計算,避免出現計算偏差,以便能正確反映雞群的真實情況,以給予下周指令料量。

4.2 體型控制

早期體重應達標,公雞4周齡大約55%、8周齡大約85%、12周齡大約95%的骨架基本發育完成。良好的成年公雞脛骨長度大約是139毫米。

4.3 公母雞體型配比達到標準要求

母雞脛骨長110~115毫米,胸骨長130~140毫米;公雞脛骨長130~139毫米,胸骨長160~170毫米。通過測量龍骨的長度來評定種雞的體格,在肉種雞開始產蛋時,龍骨的長度大約為133毫米,開產時如龍骨長度大于133毫米表明雞的體格比標準大,需調整飼喂方案;如小于133毫米說明雞的體格小,如仍按標準的體格進行飼喂,則母雞會過肥,相同體重的雞其體格的大小會不一樣。

4.4 體型配比

公母雞性成熟同步很大程度上取決于它們的體重差別,20周齡公母雞達到最大容納性的目標體重差異是835~865克;24周齡末公雞的體重應是母雞體重的1.26~1.31倍;性成熟時公雞體重為3620~3650克,母雞體重為2950~3065克;為達到最佳受精率,25周齡的公雞體重要比母雞重約22%~25%;在整個生產期間內公雞的體重要始終比母雞重22%~24%。一般來說,如果體重差異超過40%(少于500克或大于1000克),母雞的交配響應和公母雞交配效率都會較差,當存在這種情況時,受精率、孵化率和持續性也會較差。

4.5 早期體重

AA+種母雞4周末的體重標準為420克,范圍控制在400~450克。公雞體重755克,0~4周的體重最好大一點。12周之前的體重與標準盡量接近,如12周的體重與標準有偏差,要重新確定體重目標。

4.6 重視體重生長“不應期”的控制

體重生長不應期發生在10~15周,此間即使連續超手冊標準增加料量,無論公雞或是母雞體重的增幅都有可能達不到手冊標準,因而被稱為肉種雞體重生長“不應期”。控制不當會對肉種雞的飼養管理帶來嚴重的不良影響,輕者會推遲雞群的正常開產,重者影響雞群的生產水平。實際生產中可通過改變育成初期的用料方法、育成中期提前加料等措施,避免此現象的發生。

4.7 育成中后期的體重

育成中后期應確保棟內、群內、欄內均衡的周增重和總增重達標,避免曲曲彎彎的體重增長曲線。

4.8 產蛋期體重

母雞開產到高峰期體重增加17%~19%。高峰后的減料應根據高峰期產蛋率、母雞的體重及脂肪沉積、采食速度、溫度及季節等因素綜合考慮,每次減料不要超過1克,減料后要觀察產蛋率的變化,下降快的要重新加料,母雞脂肪沉積少,減料應慢一些。密閉式雞舍高峰后減料的總累積料量(產蛋高峰至產蛋結束),冬季為10%~11%,夏季為8%~10%。

5 均勻度控制

均勻度是衡量雞群生長發育好壞的重要指標之一,均勻度高說明管理到位,雞群發育均勻一致,將會有良好一致的性成熟和體成熟發育。實踐證明,均勻度在標準指標(80%)基礎上每增減3%,入舍母雞產蛋數相應增加或減少4個左右。實際生產中經常發現均勻度高的雞群產蛋性能反而低,而均勻度低的雞群產蛋性能反而高,其主要原因是稱重或計算失誤導致指令錯誤;生產中需要的是雞群自然飼養出來的均勻度而非挑出來的均勻度,是真實的而非表觀的均勻度。均勻度管理是生產周期內相當長的一段時間內的一項重要工作。影響均勻度的因素主要是遺傳和管理上的差異,以管理上的差異為主。提高均勻度的綜合管理措施包括一重、一早、一保、一關、三分、四挑和六從。

5.1 一重

重視雞群的健康狀況,雞群健康是其得以均勻生長發育的基本條件,是促使其生產潛力得以有效發揮的根本保證,也是各項生產管理得以順利開展的基礎。因此應重視隔離消毒工作,消毒是養好雞最廉價的投資,確保雞群健康。

5.2 一早

控制骨架從早期開始,如骨骼骨架大小不一而體重一致,體況會不一致,胖瘦不均;早期體重小、骨骼骨架小的雞,在育成末期會因追趕其他雞群而變得肥胖,這往往是育雛期的小雞、弱雞在產蛋初期早產和產雙黃蛋的真正原因。

5.3 一保

保持合適的飼養密度,根據雞群密度的變化及時調群,0~20周齡母雞4~7只/平方米、公雞3~ 4只/平方米,20周齡后3.5~5.5只/平方米。

5.4 一關

關注體重均勻度之外的其他均勻度,如體型形態、體況、換羽、第二性征、抗體水平的均勻度等。

5.5 三分

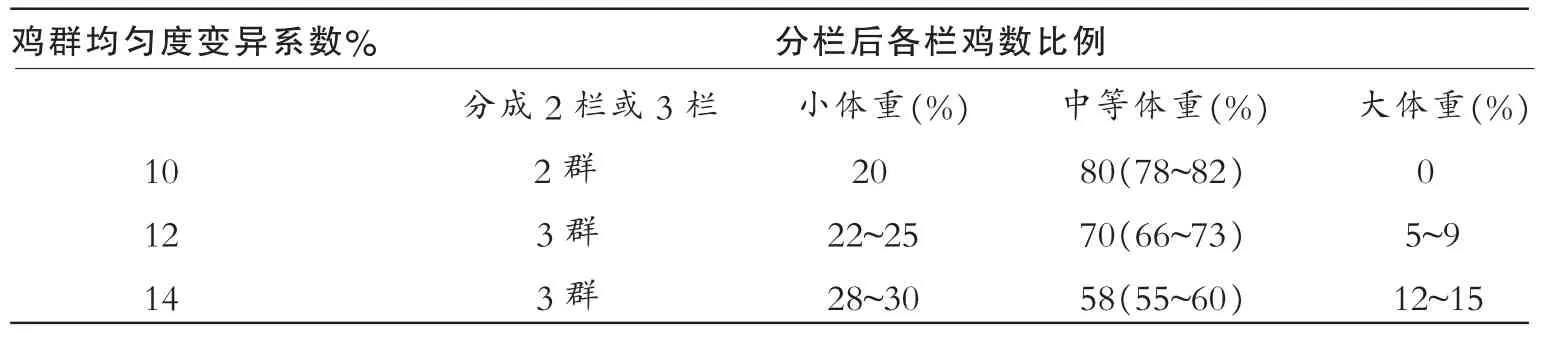

即大小雞分群(入舍、開水開食6~8小時、3~ 4周齡、6~7周齡、如有必要10~12周齡);公母分飼;分群后體重的調整。①為使雞群獲得良好的骨架發育,要經過4次分群,第一次是在雛雞開水開食8小時,及時將開食開水不好、體質較弱、個體較小或狀態不佳的雞只挑出,單獨飼養;第二次一般在17~21日齡,不遲于28日齡,分欄時的體重分界點如表2;第三次一般在6~7周;如果雞群均勻度還不理想,可安排在10~12周進行第四次分群。分群應使用電子秤逐只稱重來完成,通過分群保證全群均勻度維持在85%以上。②因公母雞的采食競爭能力、體重增長和所需營養各不相同,所以采用公母分飼方式,根據公母雞不同體重增長和所需營養的飼養管理要求,采用不同的飼喂管理方案,以利于分別控制其生長發育和均勻度。③分群后根據體重的不同采取不同的飼喂管理方案,通過4~6周循序漸進逐步完成體重調整工作,不能急于求成,否則會起負面作用。

表2 分欄時的體重分界點

5.6 四挑

利用免疫、斷喙、稱重時完成挑雞,必要時組織統一稱重、調群等提高均勻度。通過挑雞調群并實施不同的管理方案作為提高均勻度的補充是一項長期工作。

5.7 六從

均勻度管理、科學飼喂是基礎,挑雞分飼是補充。從飼養密度、有效的料位和水位、科學飼喂、合理限飼、人員管理、稱重等方面提高均勻度。①保證每欄的密度與料位計算一致;在轉料前先將雞群引領均勻,盡最大可能的保證雞群具有同等的采食機會采食到同等的料量。②應據雞只數量及時調整料位,既不能太寬松又不能太擁擠;水位要充足,以免影響雞只正常的飲水量。③做好稱料器具的校對,保證按要求提供準確無誤的料量;將當日所有的料量連續不斷的運轉,直至被雞只完全采食完再停,喂料過程越快越好;在料線料位不足時,應增設輔助料位,計算好每根料槽所提供的料位和應分布的料量,保證每根輔助料槽分布的料量一致。④采用合適的限飼方法,提高雞群采食的均勻性。當雞群每天的采食時間在3~4小時就可考慮采取限飼措施。限飼后,雞群每天的飼料必須在當天熄燈前1小時采食完畢,如沒有采食完畢,說明限飼措施過早或過嚴。育成初期宜采用比較嚴格的限飼方法;育成末期逐漸平穩過渡到較緩和的限飼方法。無論采用何種限飼方法,喂料日的最高料量不能超過產蛋期的最高料量。限飼期間,撒料要均勻、料位要充足、投料要迅速。同一區域,投料要在3分鐘之內完成。不論是喂料日或是限飼日,都要保證充足飲水,以防脹食的發生。⑤根據人員數量情況進行合理編組,每個班組5~6人,指定班組長加強領導,將開燈時間適當錯開,實行集體統一喂料,以發揮飼養管理人員作用最大化,保證飼料分布均勻、把雞只引領均勻,最大限度的保證雞群采食的均勻性,對出現的問題在最短時間內得到解決。⑥實行統一安排下的棟舍之間交叉稱重,保證體重抽查的準確性,以正確控制雞群生長。

6 搞好環境控制

6.1 溫度

1日齡雛雞理想的育雛溫度為32℃~35℃,建議采用保溫傘溫差育雛,以供雛雞自由選擇,以后隨日齡的增長,每天約降0.4℃~0.6℃,直至21℃。保持育雛溫度的穩定避免低溫的發生,研究表明育雛區域短時的降溫達到5℃就會引起雛雞的呼吸道反應,影響呼吸道系統的表面纖毛,進而導致雛雞發生呼吸道疾病。溫度下降、忽高忽低會造成卵黃囊和腸道系帶的收縮,卵黃流向腸道通道時造成阻塞,影響卵黃的吸收利用。卵黃沒有有效吸收的雛雞抗病能力很弱。育雛保溫工作中容易出現的漏洞有:保溫傘不正常工作、保溫棚塑料布相鄰小棚鏈接處缺損、門窗破舊漏風形成賊風、工人工作時嫌熱敞開雞舍窗門或從窗門進出后忘記關閉,造成低溫或瞬間低溫。育雛溫度應以溫度計對雞舍和育雛區域的實際測定為準,不能以人的感覺為依據,人的舒適感覺溫度遠低于初生雛所需的育雛溫度。

6.2 相對濕度

在進雛前3天育雛間的濕度應達到70%左右,育雛初期采用熱風爐加熱的雞舍,由于水份蒸發,濕度很低,需通過灑水等方法增加濕度,在灑水時不要將水灑向雛雞或塑料布,不能弄濕墊料。

6.3 通風

在保證溫度的前提下,育雛期必須有足夠的通風,污濁的空氣會影響呼吸道系統的上皮組織,進而引起雛雞的呼吸道疾病。為避免賊風的產生和通風時冷風直吹雛雞,育雛期一般選用間接通風法,即先將新鮮空氣引入雞舍,混合加熱后再導入育雛區。

6.4 應用遮黑雞舍,適時加光

遮黑育成是在育成期間,每天僅給予8小時的弱光,防止雞群啄羽、啄肛等惡癖行為出現,提高雞群均勻度,節省飼料,調控雞群生長,實現雞群準時開產。該項技術的關鍵是①光照強度要恰當,一般為5勒克斯,并給予連續不間斷(8小時)的光照時間;②遮黑育成的時間不能少于18周;③遮光要嚴密,不能漏光;④一般在加光前(22周末或23周初)從體重和周增重、胸肌發育、腹部脂肪、恥骨間距、主翼羽更換、營養累積、外觀和外貌等方面對雞群進行正確評估,以確定最適光照刺激時間;⑤光照刺激時間從8小時直接加到12小時,見第一枚蛋時加至13小時;光照強度為60勒克斯;⑥不管順季雞和逆季雞,盡量不要利用自然光照,不好控制時間和強度,對于產蛋雞而言13小時光照已經足夠了。

6.5 保持良好的墊料質量

墊料應平整,無結塊發霉并經徹底消毒才能使用,地面墊料厚度不少于5厘米。每天翻墊料一次并及時更換,不允許往濕墊料上添加新墊料。

7 公雞管理

7.1 重視公雞睪丸的發育

睪丸發育的好壞與育成期體重增長及飼養管理密切相關。在2~12周齡精原細胞生產的潛力最大,精元細胞的數目和精子生產之間高度相關,由于精原細胞開始發育,所以此階段不能對雞只造成任何應激,應激抑制生長發育,應避免造成應激的狀況如小心注意飼料和體重管理、飼料質量及環境等。精子品質可通過飼喂來改善,但是精子數量受到的影響是永久性的,前12周造成的傷害是不可彌補的。睪丸的大小和重量與精子生產有直接關系,睪丸發育最快的階段出現在光照刺激后2~3周,18~23周限飼已經證明會對精子的生產造成永久的影響。公雞必須在加光后有良好的發育,此間為達到目標體重而給公雞減肥會導致睪丸功能的完全喪失。32周睪丸的標準重量為35~45克,較大的雞胸不一定意味著睪丸也較大。

7.2 公雞體況

體重是監測雞群生長發育的重要工具,但不是衡量公雞性能潛力的唯一方法,體況(胸型)的均勻發育與體重同樣重要。日常管理中應每周監測公雞的體況發育(胸型與體型大小的比例),因平均體重接近的不同雞群,它們的體況可能大不相同。

7.3 及時選種

第一次6周選留14.5%;第二次14周選留13.5%;第三次19~21周選留12.5%;第四次24周選留11.5%。選淘時依據體重、體型(龍骨短、彎曲,脛骨短、彎曲)、腳趾(彎曲、腳墊腫、變形、爪部水泡和葡萄球菌感染)、喙(不齊、彎曲、變形)、豐滿度(胸肌過度豐滿或偏瘦偏軟)、健康狀況(臉色、冠色蒼白,有拉稀、呼嚕等癥狀)等進行篩選。公母混群時應選擇第二性征(臉和雞冠的生長及顏色、肉垂)明顯、體重一致、體態無異常、斷喙整齊、腿和腳趾強壯且直、羽毛光亮、體型直立、肌肉健壯發達、骨骼發育良好、沒有明顯缺陷的健康公雞。

7.4 保持合理的公母比例

混群的前一周應將公雞穿好鼻簽,用于實行公母分飼。公雞穿鼻簽的時間不能太早,也不能太遲。實踐表明穿鼻簽太早,公雞的頭部鼻孔還未發育完整,對鼻腔有損害,會使公雞的采食速度大幅降低,采食時間成倍增加,最終影響公雞的正常發育;穿鼻太遲,會使公雞穿鼻簽和公母雞混群的應激疊加在一起。鼻簽丟失時應及時補上。公母混群一般可采用18~23周一次性混入9.5%~10%的公雞;也可采用初期混入較高比例(12%~12.5%)的公雞,逐漸淘汰并在24周左右降到9.0%~10%;如公雞性成熟較早、不均勻或太兇,最初混5%~6%,余下部分在14~21天內逐漸混群直到達到要求的比例。如公雞發育偏早、體重體型較大、行為比較兇悍時應減少公雞的配比數量。公母比例太高會導致公雞之間互相攻擊,造成公雞死淘高、交配受干擾;同時還會導致公母雞之間互相攻擊,造成母雞死淘高、母雞不愿接受交配。當公雞比例低于6.0%時,孵化率開始受到影響。按重量匹配公母雞,通過淘汰所有重量不足和極度超重的公雞,目標只保留中等重量的公雞;把較重的公雞與較重的母雞混養;把較輕的公雞與較輕的母雞混養。每周把狀況不好、超大或骨骼和腿部有問題的公雞淘汰掉,如做不到這一點,狀況良好及超重的公雞會把分配給狀況不好的公雞的飼料吃掉。當混群或啄羽秩序形成后,公雞均勻度還與公母混群的最佳比例相關,體型較大的公雞會得到或統治較大的母雞;母雞分配比例不均勻也會導致后來成熟的公雞之間的競爭增多,影響受精率。

7.5 確保公母雞性成熟同步

母雞必須準備好接受與公雞交配,公雞太重或母雞太輕,體重不足的母雞不會對光刺激或公雞做出反應,其結果是生產差,交配高峰較低,受精率差,母雞死亡率增加。公雞太輕或母雞太重,母雞統治公雞,增加公雞之間的相互攻擊。23周后公雞開始交配活動的時間是關鍵,公母雞之間要有良好的互動取決于公母比例、體重差別、公母雞性成熟的同步,未成熟的公雞不應與母雞混群。

7.6 交配效能

避免體重過大的公雞(>5.0千克),體重過大,胸肉過多,公雞身材更加水平,平衡能力較低,交配效能就低。

8 飼喂和飲水管理

8.1 育雛期飼喂

進雛時應先將料盤和水壺放入育雛區域,再將雛雞放入,以免料盤壓死雛雞。可在育雛區域鋪上牛皮紙或其他墊紙,在墊紙上撒上飼料,可使所有雛雞盡快、隨時隨地接觸、啄食到飼料,使雛雞的開食更加及時均勻。料盤的數量要足夠,布料要均勻。進雛的前兩天應輔助部分不會采食的弱雞吃料。

8.2 飼料

育雛期應使用顆粒飼料,試驗表明使用顆粒料可有效提高雛雞早期的體重和均勻度。育成期或產蛋期可使用粉料。

8.3 累積營養

作為一般原則,在雞舍環境溫度20℃的條件下,25周齡時種母雞應至少攝入145.46兆焦能量和1875克平衡蛋白質;種公雞應攝入171.38兆焦能量和2300克平衡蛋白質。

8.4 產蛋期料槽的高度

應是料槽的邊緣高出雞背2公分為宜,這樣能確保雞只在料槽底下行走,防止雞腳損傷。公雞的料桶要固定,防止晃動。

8.5 合理添加高峰料量

高峰料量應在產蛋率達到75%左右時添加,能量1.9兆焦/只/日,高峰料量應據產蛋高峰的實際情況進行調整,高峰產蛋率高于手冊標準,料量應增加,反之應減少。高峰料量也應據飼料實際能量、產蛋率變化、采食時間長短、體重變化而作適當調整。每批種雞都應據其生長狀況、生產性能和環境條件提供具體的要求,并據設施和設備條件制定最佳的管理程序,雞群在20℃條件下的密閉式雞舍,雞群在24周齡的能量采食368大卡/只/天,飼料能量水平2800大卡/千克的加料模式,體重與標準一致,均勻度較高。高峰料的給料原則是充分挖掘雞群的產蛋高峰潛力,又要避免過高料量帶來的雞群體重過大、過肥現象。公母雞混群后及產蛋初期肉種雞體重最易偏離標準軌跡的時期,應加以重視和防范。公母雞混群后,由于公母雞分飼設備上的漏洞和管理上的疏忽,公雞或母雞會借此偷吃對方的飼料,造成雞群管理者難于掌握公雞或母雞的實際采食量,公雞或母雞因此也會偏肥或偏瘦,這些最終會導致母雞產蛋性能和公雞受精能力的降低。因此,進入產蛋期,肉種雞飼養管理的一項最重要的工作就是確定合理的公母雞料量,防止公母雞互相偷吃對方的料,只有這樣才能確保雞群高產穩產。

9 績效考核

影響飼養管理的最大因素是人的因素,要始終重視對人員的監督和管控,發揮人員管理能力的最大化。一是思想教育工作要跟上,保持員工隊伍的穩定性;二是管理者力所能及的為員工創造舒適和便利的工作環境,使員工工作輕松和舒心;三是要重視對員工的關懷和培養,幫助員工樹立以場為家的思想,提高主動擔當的責任意識,倡導低調做人、高調做事的工作理念;四是加強工作監督力度,堵查生產漏洞;五是建立績效考核機制,把生產成績和日常現場管理結合起來綜合評估,提高執行力,以人為本,用良好的制度約束人的行為。

10 小結

育雛是基礎,育成是關鍵,只有抓好關鍵點,工作才會有突破。雞群理想的生產性能取決于早期的飼養管理,而體重和均勻度管理是育雛育成期的一項重要工作,要想做好此項工作,科學的飼養管理是關鍵,應充分發揮飼養人員的主觀能動性、把工作做精、做細、做實。人員管理是影響雞群生產潛力發揮的最主要因素,懂得飼養管理常識只能把雞養活,用心才能養好。種雞飼養需要依靠細致管理才能實現生產潛力的最大化,誰能夠更深入、更細、更實地做好工作,誰就能把雞養好,就能取得較好的生產業績。

——關注自然資源管理