基于區位熵的江西省文化創意產業集群水平研究

文國 榮張曉盈

基于區位熵的江西省文化創意產業集群水平研究

文國 榮張曉盈

產業集群水平可以從產業集聚程度和產業結構兩方面反映。從區域要素的空間集聚程度來識別江西省文化創意產業的集群水平,分別測算了2009-2013年江西省六市文化創意產業增加值、固定資產投資、從業人數的區位熵指數,研究表明:從產業增加值看,六市的文化創意產業集群水平總體呈上升趨勢,其中南昌、贛州、九江的集群熵指數>1,集聚態勢形成,區位優勢明顯,景德鎮、萍鄉、撫州次之;在固定資產投資和從業人員上,六市文化創意產業資本要素集群差別明顯,而勞動力要素集聚穩定且集群程度高。此外,針對江西省文化創意產業的集群水平現狀提出了政策性建議。

區位熵;文化創意產業;產業集聚

文化創意產業作為江西省的十大戰略性新興產業之一,是優化產業結構與拉動經濟增長的新著力點。《江西省文化及創意產業發展規劃(2009-2015)》(以下簡稱《規劃》)實施以來,文化創意產業的橫向專門化程度及縱向動態成長值得研究與測度。新經濟地理學認為,產業集群能反映某個特定產業在地理空間上的集中及專門化水平,并給區域內企業帶來規模經濟、外部性、減少交易成本等效應。但產業集群水平并不是越高越好,合理的產業集群水平有賴于集聚內部的良性競合、變動規律及對經濟影響的大小[1],要辨析江西省文化創意產業的合理集群,首要前提是對產業集群水平進行精準測算。

一、文化創意產業的界定

文化創意產業起源于“文化產業”和“創意產業”。Richard Caves(2000)[2]最早界定文化創意產業是提供寬泛的與文化、藝術或娛樂相聯系的產品和服務。在英國創意產業發展的推動下,香港政府(2002)[3]正式將這一概念引入國內,并對帶動香港文化創意產業的發展作了系統規劃。范欽丞(2005)[4]提出了有別于西方的概念,強調個人的創意和知識產權,認為文化創意產業是“源自個人的創造力、技能和天賦,通過知識產權的開發和運用,具有創造財富和就業潛力的行業。”總之,文化創意產業是融合文化與創意,將文化領域中的創新轉化為商業化的產品和服務。2006年,《國家“十一五”時期文化發展綱要》作為官方文件首次提及“文化創意產業”,至今對文化創意產業的行業分類多采用北京市統計局頒布的《北京市文化創意產業分類標準》,包括文化藝術,新聞出版,廣播、電視、電影,軟件、網絡及計算機服務,廣告會展,藝術品交易,設計服務,旅游、休閑娛樂,其他輔助服務9個大類[4]。

二、文化創意產業集群的測算方法

產業集群反映了某一特定產業的相互聯系和生產要素的空間聚集狀態[6]。文化創意產業由于其內涵外延的復雜性,產業鏈相對模糊、交互影響,很難從產業結構上去衡量產業集群水平,同時,其產業集群的識別也有自身特殊性。從已有研究看,對文化創意產業集群水平的評估有定性和定量分析,定性分析能說明文化創意產業的靜態集群,但較難反映動態成長趨勢,定量分析包括市場集中度、空間基尼系數、產業鏈關聯系數、區位熵以及數學建模等。綜合[7-9]文獻資料,本文歸納出文化創意產業集群水平的測算方法及特點,如表1:

對比文化創意產業集群水平定量方法的優缺點,選取區位熵指數衡量江西省文化創意產業集群程度,區位熵理論最早由哈蓋特提出并運用于區位分析[10],后被廣泛用于國內外產業集群程度的研究,但一般選取單一指標測算集群程度,例如產值、就業或銷售額。文化創意產業作為新興產業,為反映更多有效信息,本文綜合選用產業增加值、固定資產投資額、從業人數區位熵指數度量產業集群水平。

表1 搖文化創意產業集群測算方法及特點

三、江西省文化創意產業集群水平測算分析

(一)江西省文化創意產業集群發展現狀

依托深厚的人文底蘊和文化資源,江西省文化創意產業規模不斷擴大,以紅色文化、民俗文化、飲食文化、傳統商業文化為代表,這些獨具魅力的文化資源為文化創意產業的發展提供了載體和空間。2014年,江西省文化創意產業實現主營業務收入已突破2000億元,諸如藝術品交易、動漫軟件、茶文化、文藝演出等產業品牌已形成了集聚態勢。為充分發揮文化創意產業在帶動經濟發展中的作用,推動產業專業化、市場化,省政府制定的《規劃》中,構建了贛東北、贛中南、贛西三大文化創意產業體系集聚區域,重點打造南昌、九江、贛州、景德鎮、萍鄉、撫州六市文化及創意產業基地,這六大文化及創意產業集聚各有特色,如表2所示:

表2 搖江西省六市文化創意產業集群特色

(二)江西省文化創意產業集群區位熵指數分析

區位熵指數的大小可以用來判別產業集群程度,該系數越大,說明聚集水平越高。文化創意產業區位熵指數以一個地區該產業的相關指標(產值、從業人數)比重與高層次區域整體的該產業比重之比來測度,熵指數>1,說明該地區文化創意產業集群和專業化水平高,區位優勢明顯,并且形成了產業集群;指數越趨近于0,該地區文化創意產業越分散,專業化程度低。《規劃》實施以來,江西省文化創意產業的市場集中程度和專業化規模可以重點通過南昌、景德鎮、九江、贛州、萍鄉、撫州六大基地來衡量。通過文化創意產業增加值、固定資產投資、從業人數區位熵指數來分析江西省文化創意產業集群程度,既可以橫向比較不同地區的產業集群區位優勢和縱向成長過程,同時也能擬合《規劃》期間的文化創意產業集聚水平和趨勢,對于政策的進一步制定也有現實意義。數據來源于《江西統計年鑒》、地方統計局和國家經濟發展數據庫。

①產業增加值區位熵

產業增加值區位熵指數采用各地區當年文化創意產業產值,建立公式(1)如下:

其中,Pij表示i市文化創意產業的產值,Pi表示i市全產業總產值,Pj即江西省文化創意產業產值,P為江西省總產值。根據公式計算的2009-2013年江西省六市文化創意產業集群程度如表3所示:

表3 搖江西省六市文化創意產業產值區位熵指數

由表3可得出一些結論性認識:(1)六市文化創意產業集群水平總體上升,說明《規劃》實施以來,江西省文化創意產業專業化程度提高,產業規模更集中。對比2009年與2013年的區位熵指數,各市都有所增加,尤其是贛州和萍鄉,上升空間明顯,主要原因是贛州第三產業和服務體系相對發展,在產值結構中比例高,為文化產業的發展提供了配套支持,以及近年來萍鄉對創意產業的鼓勵和開發,成長明顯。(2)南昌、九江、贛州的文化創意產業產值區位熵指數始終大于1,說明這三市已形成了集聚態勢,具備產業發展區位優勢,且2009-2013年間系數變動幅度不大,集群結構穩定。景德鎮、萍鄉、撫州雖未形成產業集群,但都有先減后增的變動趨勢,2009-2012年,產值區位熵指數下降與經濟發展下行、工藝品市場不景氣有較大關聯,2012-2013年,區位熵指數回升表明文化創意產業作為戰略性新興產業的政策優勢、投資優勢以及六大基地的區位優勢凸顯。

②固定資產投資區位熵

固定資產投資區位熵指數采用各地區當年對文化創意產業的固定資產投資額,公式(2)如下:

上式中FAij、FAj分別為i市和江西省的文化創意產業的固定資產投資額,FAi、FA即i市和江西省的固定資產投資額。計算結果如表4所示:

表4 搖江西省六市文化創意產業固定資產投資區位熵指數

由表4可知,江西省各地區文化創意產業的資本集群差別大,南昌市投資規模和集中度顯著高于其他五市,投資集群明顯。依托區位優勢、科技優勢、文化優勢和旅游優勢,打造文化產業集聚區是南昌市在《規劃》之后的重要舉措,諸如九龍湖文化旅游新城建設、贛江東岸文化休閑產業帶等帶動了文化創意產業的投資。其次,九江文化創意產業的固定資產投資區位熵指數最低,主要原因在于“昌九一體化”戰略實施中,九江市固定資產投資額較大比例增長集中在建筑業、制造業等第二產業,拉低了文化創意產業的投資熵系數,同時也與九江市文化創意產業特色是生態旅游業密不可分,旅游資源豐富,二次投入少。景德鎮、贛州、萍鄉、撫州均未形成穩定的投資集群,與經濟下行壓力下對第二產業的投資比重大以及藝術品典藏市場不景氣有所關聯。

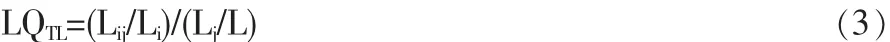

③.從業人數區位熵

文化創意產業從業人數區位熵指數選取各地區當年城鎮就業人數指標。理論上就業人數應采用全產業就業勞動力(含農戶),因江西省是勞動力輸出大省,外出務工人員占較大比例,采用全產業就業人數指標會造成江西省產業集群數據失真,本文僅以城鎮就業人數比較文化創意產業生產要素集聚程度。公式(3)如下:

Lij、Lj表示i市和江西省的文化創意產業的城鎮就業人數,Li、L即i市和江西省的城鎮就業人數。計算結果如表5所示:

由表5可知,相對于江西省六市文化創意產業的固定資產投資分散態勢,從業人員要素集聚穩定,并且熵系數均大于1,說明六市文化創意產業的勞動力要素已經形成了集群,專業化明顯,這與從業的穩定性以及各地市文化創意工業園區的開發相關,其中南昌、景德鎮、贛州的集聚水平較高,從事文化創意產業的人才相對集中。可以看出,各地市文化創意產業從業人數區位熵系數的升降與固定資產投資系數相關性大,對產業固定資產投資增加時,從業人員的集聚程度就高。

表5 搖江西省六市文化創意產業從業人數區位熵指數

四、提升江西省文化創意產業集群的對策

從前面的分析可以得出:(1)2009-2013年,江西省文化創意產業集群水平總體上升,部分地市形成了集群態勢。作為江西省十大戰略性新興產業之一,17個重大項目的建設、文化創意產業園的開發以及良好的產業生態環境都促使了文化創意產業的專業化、規模化和產業化。(2)在文化創意產業生產要素的空間集聚上,南昌市的集聚程度最高,區位優勢明顯,固定資產投資上,其他地市產業資本投資分散且不穩定,尚未形成集群優勢;而從業人數系數上,六個地市均有穩定的勞動力要素集聚特征,形成了區域集群。

基于以上分析,對提高江西省文化創意產業集群水平提出如下對策:

(一)依托本地文化資源,推動文化創意產業的融合、轉型和升級

1.發掘文化資源。文化資源是發展文化創意產業的重要依托[11],優勢資源可以形成獨具特色的地方競爭力。江西省在規劃和發展本地文化創意產業中,首先要充分挖掘、開發地區文化資源,形成文化品牌效應;其次是推動關聯產品、衍生產品的商業化開發,提高文化資源的附加值和產業化,帶動文化創意產業的規模化經營。

2.推動文化創意產業的結構升級。優化文化創意產業結構,重點發展工業設計、動漫產業、軟件服務等高端創意產業,將江西歷史文化內涵與現有旅游資源相結合,設計出具有吸引力的產品,加快文化與旅游的融合。充分利用江西各地創意園、動漫產業園、影視基地、設計平臺等發展基礎,積極促進文化創意產業的融合、轉型和升級,形成科技含量高、附加值高、專業化水平高的產業集群。

(二)拓展文化創意產業鏈,建立產業園區集群區域

1.延伸上下游產業鏈。文化資源要形成產業鏈條式發展,才能發揮其優勢競爭力。江西省要立足自身優勢,注重高附加值的文化創意產業上游企業的開發,聯合品牌運作、生產、銷售環節,密切分工與協作,優化資源配置,基本形成上游研發設計、中游生產制作、下游營銷運作的產業鏈[12]。

2.提高產業園區集約化水平。以“江西省文化和科技融合示范基地”、“江西省重點文化創意產業園區”為重點,帶動文化旅游、文化娛樂、展演院線、創意動漫、工藝古玩等優勢產業的壯大和集群。優化集群區內企業發展所需的管理體系和資源網絡,實現產業園區內企業資源共享、優勢互補。另外,政府也要科學規劃和布局產業園區建設,形成園區產業集約特色。

(三)完善配套服務體系,營造良好產業生態環境。

1.加大政策扶持力度。出臺鼓勵文化及創意產業發展的各項政策,簡化審批程序,重點扶持有地方特色和自主創新的企業、項目。同時健全公共服務平臺建設,為文化創意企業提供信息服務、品牌和市場推廣、成果展示和交易、版權評估、創意設計培訓和輔導等服務,營造良好的政策環境。

2.多渠道融資和資金支持。長期以來,都是政府主導文化創意產業的投資,銀行融資也嚴重依賴政府的項目政策,難以滿足文化創意產業的快速發展,尤其是保持中小企業的活力和創新力,要扭轉投融資格局,首先要鼓勵社會資本和機構參與投資,銀行、證券、基金、保險等金融機構都可以開發適合文化創意產業的金融產品,小微信貸多傾斜于自主知識產權的創意企業;其次,引進科技創新基金會、融資租賃等資金支持模式,積極拓展文化創意產業融資空間。

3.著力保護知識產權。作為智力產業,持續的創新力是企業的生命。對原創性的承認和保護也是文化創意產業生存和發展的關鍵所在,江西省文化創意產業知識產權保護問題主要是缺乏行之有效的政策執行,動漫產業、民俗工藝品市場等知識產權保護滯后。要保障自主創新合法權益和提供良好的制度環境,首先要提高知識產權保護監管能力,嚴格執法,從管理型、被動的執法轉向服務型、主動的執法,積極主動地走向市場,發現問題,減少文化創意產業市場上的知識產權侵權行為。

(四)加強文化創意人才的培養和引進

1.注重創意人才培養。文化創意產業作為知識密集型產業,人才發展是根本,要實施創意人才發展規劃,對江西省文化創意產業人才需求的數量、結構、特征、層次進行逐項研究,結合高校教育資源,設置相關文化創意產業課程和專業,以景德鎮陶瓷學院為例,培養專向人才,鼓勵企業或高校建立創意人才實訓基地和創業孵化中心,實現產、學、研一體化的人才培養模式。

2.促進高端創意人才引進。制定人才引進的優惠政策,營造吸引高端人才的人文創作環境,同時構建文化創意人才服務平臺,完善創意產業人才的資源信息系統和服務體系。

[1]劉小鐵.產業集群效應對企業競合關系的影響[J].江西社會科學,2012,(7).

[2]Caves R.Creative industries contracts between art& com--merce[M].Harvard University Press,2000.

[3]郭少棠.香港與內地文化創意產業的淵源與轉化[J].中國文化產業評論,2004.

[4]范欽丞.發展文化創意產業的若干思考[J].協商論壇,2005,(7).

[5]黃天蔚.文化創意產業集群形成機理研究[D].武漢:武漢理工大學博士學位論文,2014.

[6]李勝會,馮邦彥.地區差距、產業集群與經濟增長:理論及來自廣東省的證據[J].南方經濟,2008,(2).

[7]喬彬.產業集群測度方法的演變與新發展[J].數量經濟技術研究,2007,(4).

[8]孫慧.產業集群識別方法綜合使用及其實證分析[J].科技進步與對策.2011,(21).

[9]翁旭青.杭州文化創意產業集群發展實證研[J].區域經濟.2010,(3).

[10]鮑楓.中國文化產業集群發展研究[D].長春:吉林大學博士學位論文,2013.

[11]蔡榮生.國內外發展文化創意產業的政策研究[J].中國軟科學,2009,(8).

[12]厲無畏.關于上海文化創意產業基地發展的思考[J].上海經濟研究,2005,(8).

[責任編輯:上官濤]

文國榮(1992—),女,江西師范大學財政金融學院在讀碩士,研究方向為產業集群、生態產業;張曉盈(1966—),女,江西師范大學財政金融學院教授,博士,碩士生導師,研究方向為產業經濟、新能源產業集群。(江西南昌330022)

江西省軟科學項目“鄱陽湖生態經濟區新能源產業集群效應研究——以新余光伏產業基地為例”(20121BBA10022);江西省社會科學規劃項目“中國工業園區生態化改造和低碳化建設研究”(11YJ41);江西省教育廳科技項目“中國工業園區的轉型:生態化改造和低碳化建設”(GJJ12200);江西師范大學研究生創新基金課題