新型球磨機襯板的研制

■ 葛升平

1. 概述

球磨機是水泥、石墨選礦工業中重要的設備之一,而襯板是主要的易磨損零件,每年消耗大量的金屬材料。目前,球磨機襯板一般都采用高錳鋼,其優異的耐磨性是建立在加工硬化基礎上的,需在高應力條件下服役才能充分加工硬化,如果應力不足,則高錳鋼不易被加工硬化,高的抗磨性未被發揮。球磨機正常工作時,筒體轉動產生離心力將磨球帶到一定高度后下落,對物料產生沖擊和研磨作用,若襯板承受到的應力不足,則高錳鋼不易被加工硬化,其耐磨性不能得到充分發揮,高錳鋼襯板磨損較快,使用壽命短,因此會造成大量的材料消耗,加大了磨礦成本。

針對這種情況,我們通過5年大量的工業性試驗,開發生產了一種生產工藝簡單,成本低,強韌性好,使用壽命長的新型稀土低合金耐磨鋼襯板,其耐磨性是高錳鋼襯板的1.5倍,能夠滿足工況要求,用戶較為滿意,現已在黑龍江省雞西市柳毛石墨礦、麻山石墨礦批量使用,效果較好。

2. 襯板材質的成分設計

球磨機襯板在使用時,要承受一定的沖擊和磨料磨損,因此其材質要求既具備優良的耐磨性,又要有良好的沖擊韌度,為此襯板材質采用加入多種元素的合金鑄鋼。

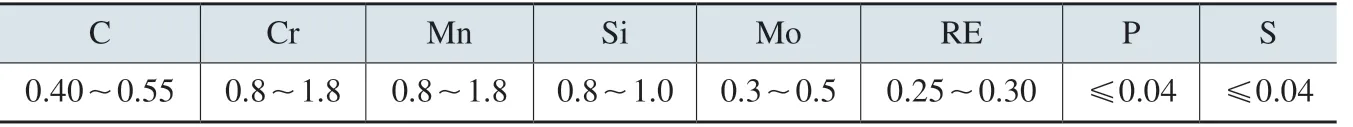

(1)碳 對鋼的硬度、耐磨性、綜合性能及淬透性都有影響,碳含量低時,沖擊韌度好但淬透性不高,硬度低,耐磨性差;反之,淬透性高,但沖擊韌度低,易產生裂紋和斷裂現象。控制wC=0.4%~0.55%。

(2)鉻、錳 均顯著提高鋼的淬透性,有利于提高耐磨性,但錳過高時對沖擊韌度不利,因此控制wCr=0.8%~1.8%、wMn=0.8%~1.8%。

(3)硅 溶于鐵素體中,強化作用很大,能顯著提高鋼的屈服強度、屈強比和硬度。但硅量較高將顯著降低鋼的塑性和韌性。控制wSi=0.8%~1.0%。

(4)鉬 顯著提高鋼的淬透性,與鉻同時使用可抑制低溫回火脆性,控制wMo=0.3%~0.5%。

(5)稀土 具有脫氧、脫硫、細化晶粒,以及消除魏氏體組織的作用,對提高鋼的韌性尤為突出。因此,在熔煉過程中加入適量稀土合金,控制wRE=0.25%~0.30%。襯板材質的化學成分如表1所示。

表1 新型襯板的化學成分 (質量分數) (%)

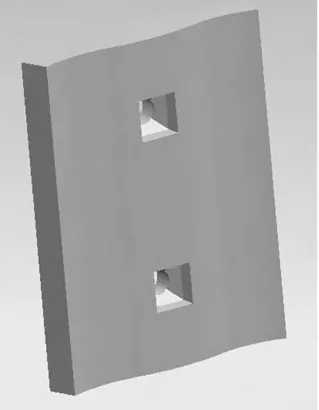

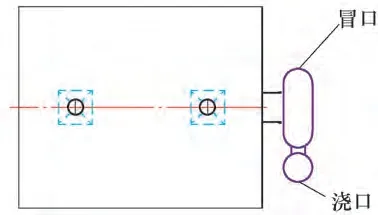

3. 新型襯板的生產

(1)鑄造工藝 新型襯板單件重量為78kg,最大厚度尺寸70mm,鑄件表面均不加工。造型方法采用手工砂型鑄造,水玻璃砂,表面干型,砂芯烘干,模樣線收縮率2%,傾斜澆注。襯板的結構如圖1所示。襯板鑄造工藝如圖2所示。

(2)熔煉工藝 采用酸性爐襯,0.5t/h中頻感應電爐熔煉。熔煉時嚴格按配料單準備好原材料,并按加料順序要求裝料;中間加料時,原料不得帶有冰水或水泥漿,經預熱后方可加入坩堝內;熔煉中要經常搗料助熔,防止“搭橋”;大部分爐料熔清后加入10%碎玻璃(或干石英粉)造渣,然后扒渣取樣;爐前化驗C、Cr、Mn、Si含量,不合格應進行成分調整;待鋼液溫度達到1600℃左右時(用遠紅外線測溫儀測得),用0.2%鋁進行終脫氧;在烘烤后(>600℃)的鋼包中放入稀土1#合金孕育后,停電傾爐出鋼。往包內撒入適量保溫聚渣劑覆蓋,鋼液靜止1~2mi n后,再一次扒渣取樣,進行澆注。

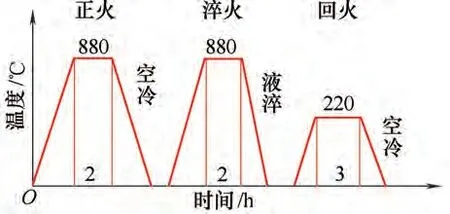

(3)熱處理工藝 熱處理在RJ X-45箱式電阻爐中進行,熱處理工藝為:880℃×2h正火+88 0℃×2 h淬火(自制聚乙烯醇淬火冷卻介質)+220℃×3h回火。新型襯板熱處理工藝曲線如圖3所示。襯板淬火后一定要及時進行回火,經檢驗后未發現變形和裂紋。為獲得其顯微組織和力學性能,在已熱處理后的襯板上用線切割制取標準試樣。檢測其顯微組織為:板條狀馬氏體+針狀馬氏體+殘留奧氏體。金相組織如圖4所示。通過里氏硬度計測定平均硬度為50~56HRC。用JB30型擺錘式沖擊試驗機測定沖擊韌度aK=20J/cm2。

4. 新型襯板的工業性試驗

新型襯板在黑龍江省雞西市柳毛石墨礦φ1.5m×3m球磨機上試用,同機裝上4塊新型襯板,與高錳鋼襯板同時運行,試驗運行2862h,處理礦石31235t,試驗結果見表2。從表2可看出,在同等工況下,新型襯板的平均耐磨性是高錳鋼襯板的1.5倍。使用壽命明顯提高,給用戶帶來了可觀的經濟效益。

5. 結語

(1)新型稀土低合金耐磨鑄鋼襯板,采用自制聚乙烯醇溶液淬火,其組織為:板條狀馬氏體+針狀馬氏體+殘留奧氏體,平均硬度為50~56HRC,成本低,生產工藝簡單易行,產品質量容易控制。

(2) 通過工業性試驗表明,新型襯板綜合性較好,表現出優良的耐磨性,可替代高錳鋼,耐磨性是高錳鋼襯板的1.5倍。使用壽命顯著提高,經濟效益明顯,目前已批量生產,應用效果較好,有推廣價值。

圖1 襯板結構

圖2 襯板鑄造工藝示意

圖3 新型襯板熱處理工藝曲線

圖4 金相組織

表2 新型襯板裝機試驗結果

[1]謝敬佩,王文焱,李繼文,等.耐磨奧氏體錳鋼[M].北京:科學技術出版社,2008.

[2]馮勝山,楊應凱,葉子賢,等. 新型中碳多元低合金稀土耐磨鋼襯板的研制和應用[J].鑄造,2003(8):557-560.

[3]謝敬佩,李衛,宋延沛,等.耐磨鑄鋼及熔煉[M].北京:機械工業出版社,2003.