國有牽手民間 展覽怎能太隨意

賈理智

近日,陜西寶雞青銅器博物院舉辦的一場展覽中“地攤貨”頻現,再一次引發了業內人士對于國有文博機構公共教育職能發揮,以及與民間收藏合辦展覽“門檻”設置的熱議。從國有博物館到公立高校藝術館,國有文博機構近來不斷曝出的“爭議藏品”事件讓不少人忐忑不安。

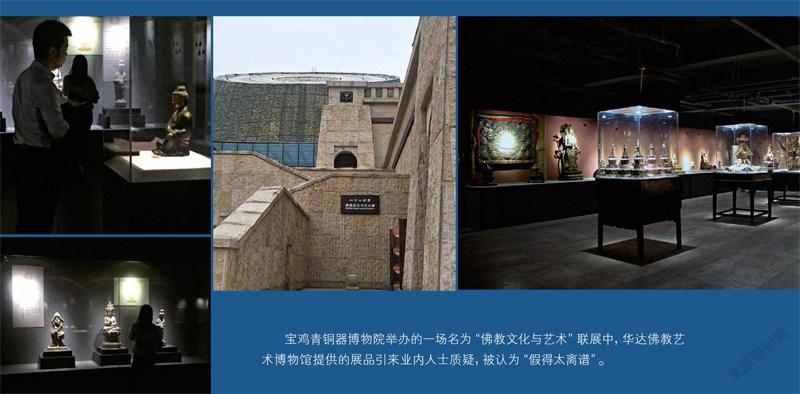

贗品頻現令人嘆息

“假得太離譜了,我看了一半就看不下去了。”西安文博人士蔡先生近日對媒體這樣表示。據他介紹,國慶期間他與文博界的朋友到寶雞青銅器博物院參觀,卻發現這里舉辦的一場名為“佛教文化與藝術”的聯展中,由一家私人博物館—華達佛教藝術博物館提供的展品幾乎都是贗品,“有的干脆就是工藝品,在收藏市場上只能賣兩三千元,有的甚至就幾百元。”

據了解,這是一場早在2014年10月中旬就開幕的展覽,由華達佛教藝術博物館提供的90余件(組)展品和寶雞青銅器博物院的50余件(組)隋唐至明清佛造像組成,涵蓋石刻、木、琉璃、銅、玉等多種材質。據了解,華達佛教藝術博物館由陜西華達集團董事長張俊海創辦,是一家坐落在太白山下的民辦博物館,其藏品主要為佛教造像和民俗遺存。

作為業內人士,蔡先生覺得不可思議,他對此次展覽提出三點質疑:首先,國有博物館公開舉辦的展覽中卻大量出現私人博物館的假文物;其次,這些假文物沒有任何“仿制品”等標示,讓很多參觀者誤以為是真品;再者,國家對私人博物館是有準入制度的,收藏如此多的“地攤文物”,文物部門究竟是如何審批的?

像蔡先生這樣的質疑者有不少,對于他們的質疑,寶雞青銅器博物院工作人員回應,這次展覽偏重的是佛教文化與藝術。對佛像來說,真假與年代都不是很重要。而且他們也沒有對此次華達佛教藝術博物館送展的藏品進行斷代,“標示牌上沒有注明年代,只是看重他們藏品的造像藝術很精美。”

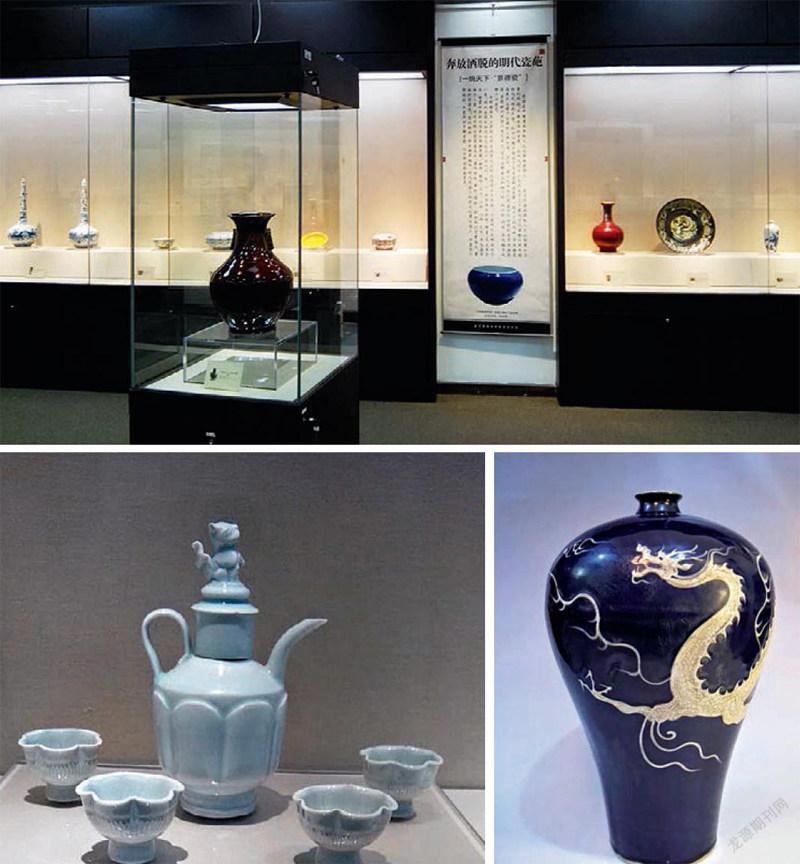

事實上,近年來國有文博機構遭遇“一眼假”的鬧劇時有發生。幾個月前,古陶瓷研究學者西風在微博發文,痛斥浙江師范大學陶瓷藝術館內元代藏品“假得離譜,屬于景德鎮作坊地攤工藝品,做舊明顯,毫無價值”。而這也是繼今年6月中旬收藏界知名博主“花市暫得樓”等人在微博上炮轟該館內展品“假到了慘不忍睹、令人發指的狀況”之后,浙江師范大學陶瓷藝術館受到的又一次質疑。

在這些爆料人看來,浙江師范大學陶瓷藝術館開館首展展出的171余件該校美院退休老師李舒弟的捐展藏品“假得不能再假了”、“學術的榮譽感、教育者的責任心以及價值觀的墮落,已經到了一個足以令人深思、必須喝止的地步了。”對此,有業內人士指出,國有文博機構內出現“爭議藏品”的現象由來已久。例如早在2007年8月,南京“總統府”(南京中國近代史遺址博物館)展出的“日本軍刀”和“中正劍”,就曾被古兵器收藏家指為贗品。尤其值得一提的是,近一兩年來這一現象更為突出。

展覽應該更嚴謹些

為什么國有文博機構中的展覽會出現贗品?有沒有人對走進國有文博機構的民間藏品進行篩查與把關?這樣的展覽要不要設置門檻?這些情況的出現到底是利益作怪還是制度問題?隨著一系列事件的曝光,很難讓人不產生這樣一連串的疑問。

某國有博物館館長曾先生在接受《中國收藏》雜志記者采訪時表示,嚴格地說,在國有文博機構的展覽中出現這種現象是不太正常的。但是具體問題要具體分析,首先要看辦的是什么展覽,定性很重要。例如,就像此次寶雞青銅器博物院方面所說,這是一個圍繞佛教的藝術展,沒有提到文物,那么不是文物的藝術品當然可以展出,即便是當代的佛教藝術品也是如此。況且民間藏品在展出時并沒有斷代和標注,這也是一種“說明”。同樣,浙江師范大學陶瓷藝術館如果真的如校方所說,只是一個集教育、科研和公共文化推廣的文化平臺,以向學生開設陶瓷藝術課程、開展陶瓷藝術專題展為主,那么其展品是否為文物倒不是特別重要。不過,雖然對這樣的展品不能苛責,但從某一方面來說這些機構舉辦的展覽不夠嚴謹。“學校方面成立藝術館,是應該報請行政主管部門審批的,并且對捐贈者的藏品同樣應該進行鑒定,慎重考慮展品來源的合法性和真實性。畢竟,教書育人和學術研究容不得半點虛假。”

曾先生同時表示,那些質疑這些展覽涉及經濟利益的觀點或許有一定偏頗,“十年以前也許會有這種現象,但是自從博物館都免費開放之后,國家每年給文博系統批撥了大量的經費,博物館還不至于為錢而去冒險。”他表示,特別是陜西這樣的文物大省,其經費相較其他省份只會更多。而浙江師范大學就更應當不存在經濟窘迫方面的問題了,“作為經濟大省,浙江每年撥給省屬重點大學的經費自然不會少,發生這種狀況,主要還在于對藏品把關不嚴。”

據他介紹,當前大多數國有文博機構還是與民間藏家保持著一定距離,不大愿意和民間藏家合作辦展覽,并且對他們的藏品進館展出也缺乏熱情,其主要原因就在于對民間藏家提供的藏品不放心。“按理說,民間收藏在博物館辦展覽,博物館方面首先須鑒定藏品。但由于種種原因,我們對這些藏品很難一一把關。”曾先生還特別提到,“特別是地方政府主導的一些文化活動和展覽中,時不時地會有大批民間藏品進駐,有些藏品如果鑒定成了假的,那意味著即便是地方政府出面主辦的活動也沒辦法進行。所以在這樣的情況下,文博機構有時候也有些無能為力。”

國有如何與民間對接

不可否認,國有文博機構往往會因藏品的真偽而刻意與民間收藏保持距離,但是從國家層面而言,支持民間收藏,提升人民精神文化生活,鼓勵國有文博機構扶持和對接民間藏家卻是當前一個不爭的事實。

中國收藏家協會一位不愿具名的負責人王先生告訴《中國收藏》記者,雖然在國有文博機構頻繁出現“爭議藏品”的事件的確引人關注,但是對于民間藏家進入國有文博機構辦展搞活動,“一棍子打死”,禁止進入也欠妥。畢竟還有眾多民間藏家的收藏不僅水準高,而且在一定程度彌補了國有收藏的不足。他認為,像“爭議藏品”的事件應該引起業界更多的思考——如何進一步為民間收藏提供便利和拓寬展覽渠道,探索更多有益的方式。

在王先生看來,當前國家鼓勵民間收藏,扶持民間博物館的發展,鼓勵國有和民間文博機構有機互動,提升人民的精神文化生活水平,共同發揮他們公共教育機構職能,這是必須承認的“大環境”。而民間藏家和民間機構對于傳播文化和傳承歷史的熱情也是有目共睹的,因此不管他們通過什么樣的方式與國有文博機構合作,動機總是好的。所以,對他們良莠不齊的藏品,不應該只是一味苛求,畢竟他們的收藏眼光和角度本身就具有社會性。

對于王先生的說法,曾先生也從一個側面給予了確認。他說:“國有文博機構對待民間藏家的態度是亟需改變的,因為一味禁止合作,這與國家的文化政策大相徑庭,嚴格地說有點兒不作為的嫌疑。”

事實上,文化遺產保護的主渠道和話語權更多地集中在國有文博機構手中,民間缺乏這種傳播的窗口已經成為業內人士的共識。王先生表示,國有文博機構肩負著社會公共教育的職責,它不應該是政府的職能部門。而當前民間機構之所以要想方設法進入公立機構辦展,恰恰說明了這兩者的割裂。如果這種壟斷不打破,民間收藏的舞臺和窗口得不到拓展,那就一定會出現這樣或者那樣的問題。

在王先生看來,現在有很多國外的經驗可以借鑒,“國外很多著名的博物館,比如大都會都是民營的博物館。”對此,也有市場人士分析指出,其實國有和民間合作,雙方可以在形式、模式上更多去探討。但前提條件是,一方面民間收藏要消除憑借進國有文博機構展覽來提升自己名氣、從而制造“經濟價值”的雜念;另一方面,國有文博機構也應該抱著“開放一點兒”的合作態度。同時,在這樣的展覽報請程序上,相關主管部門“作不作為”,同樣亟待重視。