新型城鎮化背景下南昌市土地資源優化配置研究

金盈盈 馬民望 張 琦 池錦濤

(江西師范大學城市建設學院,江西 南昌 330000)

一、新型城鎮化建設與土地資源之間的關系

新型城鎮化的特點是城鄉一體、統籌城鄉、生態宜居、集約節約、和諧發展,屬于新型農村社區、小城鎮、大中小城市的互推共進和協調發展的城鎮化。新型城鎮化屬于人們生活方式和生產方式從農村型轉化為城市型的一個歷史過程,農村人口向城市人口轉化且城市持續發展健全的過程是其重點體現。土地問題一直是一個戰略性、本質性,綜合性的問題。在新型城鎮化建設逐步推動的過程中,土地保障屬于前提條件與基礎。在城鎮化發展的過程當中經濟的持續發展與增長,這持續地加重了土地的負擔,人口跟土地之間的矛盾愈來愈顯著。為此,建設新型的城鎮化要求集約高效,城鄉一體,即提升已利用建設的土地資源的利用率,包括農村土地資源再開發,同時能讓未來將被開發的土地資源以一較高質量的開發起點進行利用,全面、協調、可持續。

2013年12月召開的中央城鎮化工作會議強調,首要任務是推動有能力在城鎮穩定生活以及就業的常住人口有序實現市民化。在接下來城鎮化決策中,解決2.6億城市農民工的問題,將成為城鎮化首要任務。當前隨著經濟社會不斷發展,人們一味地追求經濟效益,在土地資源利用過程中出現了很多新的問題,如:城鎮建設用地過分注重外延式擴張、用地供需矛盾顯現、用地的集約節約能力低、土地監督機制面臨不足、土地整治速度不快、有關的用地機制面臨不足等方面。在我國城鎮化迅猛發展的過程當中,土地屬于社會經濟發展的重要載體形式,土地利用規劃面臨著既要保護耕地紅線又要保障經濟社會發展用地需求的兩難局面。

二、南昌市土地資源利用現狀

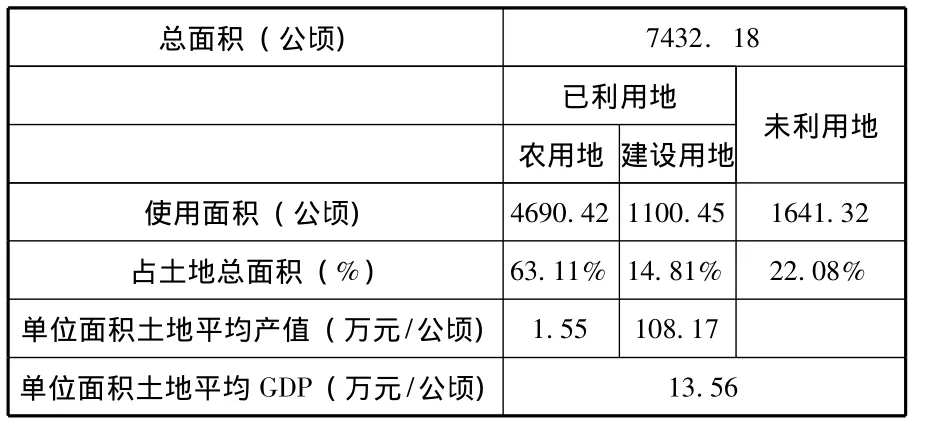

在2010年的時候,總面積是7432.18平方公里南昌市土地,其中是4690.42平方公里的農用地,占據了土地總面積的63.11%;1100.45平方公里的建設用地,占據了土地總面積的14.81%;1641.32平方公里的未利用地,占據了土地總面積的22.08%。在進行計算之后,發現2010年的時候,南昌市已經應用了579086.76公頃土地,實現了77.92%的土地利用率,以及63.11%農業用地利用率,并且也實現了193%耕地復種指數。單位面積土地平均GDP為13.56萬元/公頃,單位建設用地平均二三產值為108.17萬元/公頃,單位農用地平均產值1.55萬元/公頃。

2010年南昌市土地利用情況表

南昌市本級2014年度土地供應在東湖區、西湖區、青山湖區、青云譜區、紅谷灘新區、高新區等九個區土地供應計劃為42930畝,其中商服用地6184畝,工礦倉儲用地10626畝,住宅用地8250畝,其中保障性住房用地2734畝,商品房用地5516畝,公共管理與公共服務用地2194畝,交通運輸用地9914畝,水利及水域設施用地5712畝。

近幾年,南昌二三產業的不斷發展給社會提供了更多的就業崗位,面對農村土地投入多、產出少的現狀。很多農民都選擇外出從事技術含量不高但比較效益好的行業,變身當產業工人。在外務工的農民,農村土地仍歸其所有,但由于留守在家的都是勞動能力較弱的婦女、老人和兒童,大多不愿耕作,部分土地處于閑置狀態,造成土地資源利用效率低下,難以實現新型城鎮化建設中集約高效的要求。

三、新型城鎮化進程中南昌市土地資源配置問題

南昌作為江西省會城市和鄱陽湖生態經濟區建設的核心區,未來建設用地需求量大。但目前城鎮工礦用地區周邊土地生態環境局部遭到污染和破壞;土地利用的綜合效益不高,跟發達區域應用土地的能力還面臨著比較大的距離。在我市新型城鎮化過程中,主要存在著以下問題:

(一)產業支撐能力弱,輻射帶動作用不強。(二)城市規模過小,戰略縱深不夠。(三)城鎮地方特色不強,中心城與城鎮發展不夠平衡。 (四)城鎮人口沒有完全享受城鎮待遇,戶籍城鎮化率缺口大。

目前問題最為突出的是農村土地管理制度不健全。越來越多的農民進城務工和落戶就意味著越來越多的農村土地利用方式或權屬要發生改變,而農村土地利用方式好壞與農村土地管理制度存在著很大關系。隨著城鎮化進程加快,人口的流動性越來越大,農民進城后,從而使人、地籍、戶籍分離開來,以此對土地造成了一些影響。主要表現在兩個方面:

一是土地流轉促進農業規模化發展使土地利用結構發展變化;

二是農用地征用后帶來的土地權屬變化。在這個過程中,要建立完善的土地管理制度和合理的收益分配制度來保障戶籍制度一元后農民在土地上的財產權益。

十八屆三中全會通過的《決定》強調:“建立城鄉統一的建設用地市場,在符合規劃和用途管制前提下,允許農村集體經營性建設用地出讓、租賃、入股,實行與國有土地同等入市、同權同價。”這個一起表明實現了國有建設用地和農村集體建設用地的“同地同權同價”,該政策的意義是巨大的,其能夠使土地市場的剪刀差與二元結構打破,對農民的財產權進行保護與尊重,以及使農民的話語權提升,并且,也能夠使土地資源的配置效率大大地提高,建立城鄉統一的建設用地市場。

四、土地資源優化配置的對策

南昌的新型城鎮化發展中,高新技術產業支撐能力弱,輻射帶動作用不強的城鎮體系,它的這種現代程度是比較低的。在新型城鎮化背景下,南昌市宜合理調控土地利用規模與布局,強化南昌市中心城區的集聚和輻射周邊功能,突出保障符合現代制造業基地發展要求的產業集群用地;優先保障各類基礎設施建設用地,提升基礎設施服務于經濟社會發展全局的能力;加大存量建設用地的利用和內部挖潛力度,推動土地集約節約應用能力的持續提升過。具體而言:

(一)統籌兼顧,科學規劃,穩步推進。土地利用規劃需要秉持“提高效率、優化結構、盤活存量、釋放空間”的原則,以期提高農地和城市建設用地使用效率,鼓勵耕地承包經營權的流轉,逐步在有條件的地方實現農業規模經營。改變現有土地征用收益分配格局,使土地增值充分反哺失地農民和土地綜合占補平衡。

(二)推動農村集體土地入市,加強土地制度改革。十八屆三中全會給農民以更加充分而有保障的土地權利,其最大的政策突破是允許農村建設用地入市。農村建設用地共計2.7億畝,其中包括1.85億畝宅基地。如果允許宅基地入市,預計將給農民帶來13萬億的財富,如果僅僅是允許宅基地以外的農村建設用地入市,這筆財富也高達5萬億。農村土地整治可以增加有效耕地面積,改善農業生產條件和農村生活環境,促進土地節約集約利用,以此來解決城鎮化過程中農村、城市遇到的房地產、社會及經濟發展問題。

(三)建立規范多元可持續的城市建設投融資機制。堅持節約集約用地,穩妥建立城鄉統一的建設用地市場,完善和拓展城鄉建設用地增減掛鉤試點。根據社會保障的實際承受能力,對每年進入城市戶籍的人口進行合理排序。應完善農村集體建設用地權能,在符合規劃和用途管制的前提下,按照“先試點、后鋪開”的原則,允許產權明晰的農村集體經營性建設用地出讓、租賃、入股,實行與國有建設用地同等入市、同權同價。力爭用兩年左右的時間,盤活存量,優化結構,在全市逐步建立市、縣、鄉三級農村土地流轉交易市場。

2015年是全面完成“十二五”規劃的收官之年,是全面深化改革的關鍵之年。為抓住這一歷史性重大機遇,提速新型城鎮化進程,在符合國家政策的一前提下實現土地資源的合理配置和有效使用,統籌好保障發展與保護資源兩個方面,實現“雙保雙贏”,是當前推進新型城鎮化建設迫切需要解決的重大問題。因此,在新形勢下整合上地資源,促進城鎮化用地的可持續發展,科學合理有效利用土地資源,對南昌市新型城鎮化進程中合理有效利用土地資源具有現實意義。

[1]張春南.土地利用總體規劃的理論體系研究 [J].行政與法,2011(01).

[2]海日古麗·艾買爾.土地利用結構變化及其優化配置研究[D].新疆大學.2011.

[3]張靜,秦公偉.關于我國中小城市土地利用的問題探討[J].中國國土資源經濟.2011(6)

[4]蔣仁開,張冰松,肖宇,薛翠翠.土地利用規劃要引導和促進新型城鎮化的健康發展—— “新型城鎮化背景下的土地利用規劃研討會”綜述[J].中國土地科學.2013(8)

[5]王格芳.科學發展觀視域下的中國城鎮化戰略研究[D].山東師范大學.2013.

[6]南昌市國土資源局.南昌市土地利用總體規劃 (2006-2020).2006

[7]李克強.政府工作報告.2015.