動脈留置導管連續給藥時間對急性腦梗死療效的影響及安全性

王勝文 韓 晶 徐 斌 趙天淼 王 琦 楊柏新 谷永明 (武警吉林省總隊醫院,吉林 長春 130052)

1 資料與方法

1.1一般資料 選取我院2011年11月至2012年12月住院的急性腦梗死(ACI)患者82例,年齡44~68歲,平均57.6歲。全部病例均符合1995年全國第四屆腦血管病會議制定的腦梗死診斷標準〔1〕。入選標準:①均為頸內動脈系統梗死,經CT或MRI除外腦出血和顱內占位;②年齡≤70歲;③發病時間12~72 h,無意識障礙;④治療前收縮壓<180 mmHg,舒張壓<110 mmHg;⑤首次發病,或既往發病未留下明顯神經功能缺損;⑥無出血傾向,1年內無出血性疾病病史;⑦病人或具有法定效力的監護人家屬,知情同意并簽署知情同意書。將患者隨機分為對照組28例、處理組28例、處理組26例。3組患者年齡、性別、梗死部位及神經功能缺損程度均無顯著差異(P>0.05)。

1.2治療方法 3組患者均采用常規的基礎治療(調整血壓、血糖、血脂、口服阿司匹林、辛伐他汀、尼莫地平等藥物;腦水腫病人適當應用20%甘露醇防治腦水腫)。處理組1和處理組2取得患者本人及家屬知情同意并簽署治療知情同意書后,行全腦血管造影術(CA)。將導管留置于責任病灶側頸內動脈,如責任病灶側頸內動脈完全閉塞或重度狹窄,則根據側支循環情況,將導管留置于主要代償血管。各組治療腦梗死的藥物種類及劑量相同,每日應用纖溶酶、舒血寧注射液及依達拉奉的給藥途徑不同。①對照組采取靜脈給藥14 d:0.9%氯化鈉注射液100 ml+纖溶酶200 U,靜點2 h,1次/d;0.9%氯化鈉注射液250 ml+舒血寧注射液20 ml,靜滴1 h,1次/d;0.9%氯化鈉注射液100 ml+依達拉奉30 mg,靜滴30 min,1次/d。②處理組1沿動脈留置導管動脈給藥3 d:0.9%氯化鈉注射液100 ml+纖溶酶200 U,緩慢推注2 h;0.9%氯化鈉注射液100 ml+舒血寧注射液20 ml,緩慢推注2 h;0.9%氯化鈉注射液60 ml+依達拉奉30 mg,緩慢推注30 min;動脈推注完畢后拔除留置導管及動脈鞘,局部加壓包扎止血,繼續依靜脈用藥方案治療11 d(同對照組)。③處理組2沿動脈留置導管動脈給藥7 d,方案同處理組1,動脈推注完畢后拔除留置導管及動脈鞘,局部加壓包扎止血,繼續依靜脈用藥方案治療7 d(同對照組)。14 d為1個療程。

1.3判定療效 根據1995年全國第4屆腦血管病會議通過的神經功能缺損評分標準〔2〕在治療前及治療第7、14天進行神經功能缺損評分。按照分值減少的程度(功能改善程度)判定療效。三組治療前后均做心電圖檢查,治療期間觀察有無頭痛、頭暈、惡心、視物不清、胸悶、皮疹、腹瀉等不良反應。

1.4安全性評價 所有病例入院后監測生命體征(體溫、脈搏、呼吸、血壓),治療前和治療第7、14天分別檢測血小板計數(PLT)、凝血酶原時間(PT)、纖維蛋白原(FIB)、谷丙轉氨酶(ALT)、血尿素氮(UREA)、血肌酐(Scr)。

1.5炎性因子檢測 所有病例治療前和治療第7、14天,分別檢測白細胞介素(IL)-1β、高效C反應蛋白(hs-CRP)。

1.6統計學分析 應用SPSS13.0統計軟件t、χ2檢驗。

2結果

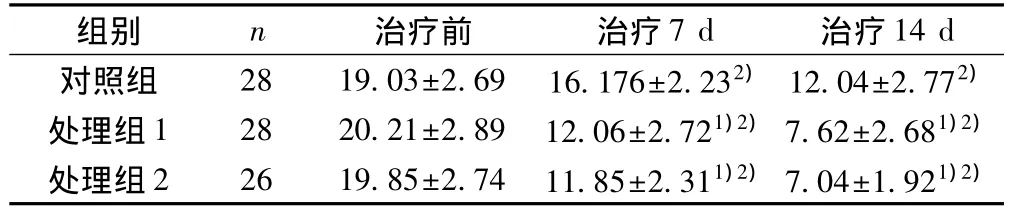

2.1治療前、后神經功能缺損評分及療效比較 各組在治療前神經功能區缺損評分相比無顯著差異(P>0.05),治療7、14 d時神經功能缺損評分均較治療前顯著下降(P<0.05)。在治療第7、14天時,處理組1和處理組2神經功能缺損評分明顯低于對照組(P<0.05)。在治療第7、14天時,處理組1和處理組2相比神經功能缺損評分無顯著差異(P>0.05)。見表1。

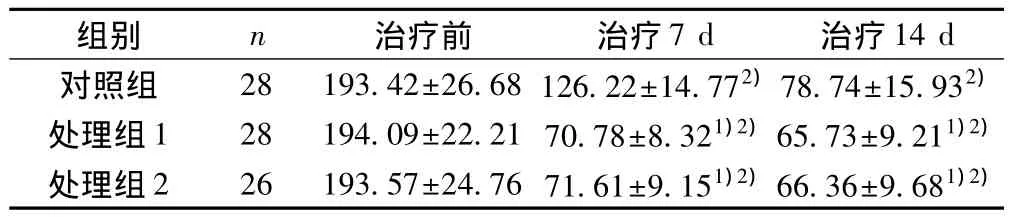

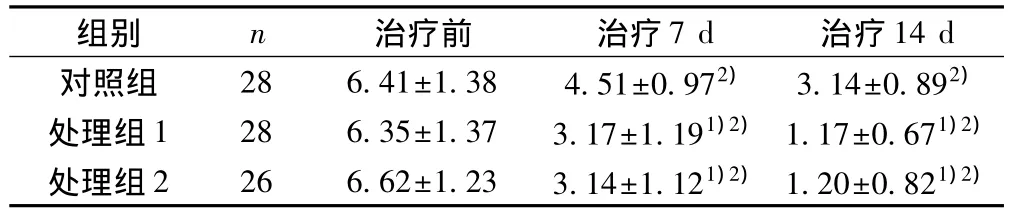

2.2治療前后炎性因子變化 各組患者在治療前IL-1β、hs-CRP水平無顯著性差異(P>0.05),治療 7、14 d時 IL-1β、hs-CRP水平均較治療前顯著下降(P<0.05),兩個處理組IL-1β、hs-CRP水平明顯低于對照組(P<0.05),處理組1和處理組2相比IL-1β、hs-CRP水平無顯著差異(P>0.05)。見表2、表3。

表1 3組患者神經功能缺損評分比較(s)

表1 3組患者神經功能缺損評分比較(s)

與對照組比較:1)P<0.05;與治療前比較:2)P<0.05;下表同

14 d對照組 28 19.03±2.69 16.176±2.232)12.04±2.772)組別 n 治療前 治療7 d 治療處理組1 28 20.21±2.89 12.06±2.721)2)7.62±2.681)2)處理組2 26 19.85±2.74 11.85±2.311)2)7.04±1.921)2)

表2 3組患者IL-1β水平變化(s,pg/ml)

表2 3組患者IL-1β水平變化(s,pg/ml)

14 d對照組 28 193.42±26.68 126.22±14.772)78.74±15.932)組別 n 治療前 治療7 d 治療處理組1 28 194.09±22.21 70.78±8.321)2)65.73±9.211)2)處理組2 26 193.57±24.76 71.61±9.151)2)66.36±9.681)2)

表3 3組患者hs-CRP水平變化(s,mg/L)

表3 3組患者hs-CRP水平變化(s,mg/L)

14 d對照組 28 6.41±1.38 4.51±0.972) 3.14±0.892)組別 n 治療前 治療7 d 治療處理組1 28 6.35±1.37 3.17±1.191)2) 1.17±0.671)2)處理組2 26 6.62±1.23 3.14±1.121)2) 1.20±0.821)2)

2.3安全性分析 處理組2的26例患者中有1例出現穿刺部位血腫,其余患者均無明顯不良反應出現。

3討論

在急性腦梗死的治療上,給藥途徑決定了藥物到達靶部位前是否需要經過代謝、重分布的過程,也就決定了靶部位的藥物濃度,繼而決定了藥物的生物利用度,嚴重影響臨床療效。在治療安全范圍內,藥物療效與其濃度呈正比。與靜脈給藥途徑相比,經動脈注入相同劑量的藥物,到達病變腦組織處的藥物濃度較高,其生物利用度相對增高,并產生腦部首過效應(FPE),同時減少藥物對全身的不良反應。關于治療急性腦梗死的給藥方式,超急性期動脈血管內介入溶栓是最常見的經動脈途徑給藥方式,臨床報道較多。但關于經頸動脈留置導管持續局部給藥于病灶處的報道尚少見。腦梗死患者早期的有效治療,尤其選擇何種用藥途徑是決定患者預后的關鍵所在。

人血清、腦脊液、腦組織中IL-1β、hs-CRP表達水平較低,過度表達則與炎癥、自身免疫性疾病、惡性腫瘤的發生發展密切相關。上述炎性因子在急性腦梗死中發揮著雙重作用〔3〕:升高幅度可提示患者病情嚴重程度,下降幅度可提示患者疾病恢復速度和程度。這些細胞因子參與了缺血性腦卒中損傷及修復的全過程,是腦缺血后炎性反應的重要介質,可以作為判斷急性腦梗死患者預后及轉歸的一項獨立指標。

理論上,動脈留置導管7 d比留置3 d可以更有效地在缺血區給藥降纖、改善微循環、清除自由基治療,以達到更好的治療效果,并使體內炎性因子水平得到進一步下降,但由于長時間留置導管,使患者減少了早期功能鍛煉的機會,不利于其樹立戰勝疾病的信心,影響其康復,并有可能加重體內炎性反應、增加不良反應發生率,而且長時間留置導管也會加重患者的經濟負擔。綜上,動脈留置導管連續給藥3 d不僅可以通過提高病灶局部藥物濃度提高療效,降低患者體內炎性反應,從而達到腦保護的作用,而且與動脈留置導管7 d相比更科學、更合理、更人性化。但由于本研究樣本量較小,還需大規模臨床試驗予以證實。

1 中華神經科學會,中華神經外科學會.各類腦血管疾病診斷要點〔J〕.中華神經科雜志,1996;29(6):379.

2 中華神經科學會,中華神經外科學會.腦卒中患者神經功能缺損評分標準〔J〕.中華神經科雜志,1996;29(6):381.

3 董衍軍.炎性因子與腦梗死〔J〕.中外醫學研究,2013;11(6):154-5.