IFRS 9預期信用損失模型對銀行業的影響與實施建議

李峰 吳海霞

(1.中國銀行約翰內斯堡分行,南非 約翰內斯堡 2146;2.中國農業銀行安徽省分行,安徽 合肥 230061)

引言

2008年全球金融危機后,國際會計準則理事會(International Accounting Standard Board,簡稱IASB)的《國際會計準則第39號金融工具:確認和計量》(International Accounting Standard 39 Financial Instruments:Recognition and Measurement,簡稱IAS 39)因采用已發生損失模型(Incurred Loss Model),僅在客觀證據表明已發生損失事項且影響未來現金流的情況下才確認減值,導致信用損失確認太少且太遲,被認為存在重大缺陷廣受批評和質疑。

在此背景下IASB啟動了減值損失模型改革,2009年11月、2011年1月和2013年3月分別發布了《征求意見稿:減值》、《補充文件:減值》、《征求意見稿:預期信用損失》,2014年7月24日發布了《國際財務報告準則第9號:金融工具》(International Financial Reporting Standard 9: Financial Instruments,簡稱IFRS 9)最終版本,引入了具前瞻性的預期信用損失(Expected Credit Loss,簡稱ECL)模型,將于2018年1月1日實施[1]。IASB為了配合IFRS9中金融資產減值準則的實施,特別成立了“金融資產減值過渡工作組”(Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments,簡稱ITG)。

IASB推出IFRS9最終版本前后,會計師事務所方面,普華永道[2]、安永[3]、德勤[4]、畢馬威(2014)[5]分別推出了介紹IFRS9預期信用損失模型的報告;德勤(2014)[6]全球調查表明一半以上的銀行認為新模型將導致所有資產類別準備金提高,最高增幅達50%;普華永道的容顯文(2015)[7]分析了新模型與巴塞爾新資本協議的關系,包括違約概率、違約損失率、風險敞口等。會計學界方面,王菁菁、劉光忠(2014)[8]介紹了新模型內容及存在問題,從財報概念框架、實務操作、會計與監管等方面分析了在中國實施的難點;王守海、李塞北、劉瑋(2014)[9]梳理和述評了減值準則演變過程,對會計人員、風險管理、基礎數據、信息披露的影響,提出需要與風險管理和金融監管協調,加強監控和數據庫體系建設;黃世忠(2015)[10]歸納了實施新模型在金融監管、利率環境、基礎設施、模型、內控、審計、成本方面的挑戰。商業銀行方面,張金良(2015)[11]認為商業銀行將面臨模型構建、信貸管理、工作模式等挑戰,需做好影響評估、風險管理策略和信息溝通機制等準備;李冰、陳亞楠(2014)[12]分析了新模型內容、優點、不足,就三階段劃分、模型和系統建設、防利潤操縱、完善定價體系、加強人員培訓等提出了實施建議;杜志紅(2015)[13]提出了接軌新準則、完善系統和數據積累等新模型實施準備工作。案例研究方面,僅朱虹、吳新勝(2015)[14]基于某非上市中小銀行及某上市中小銀行2009~2013年數據分析,認為模型將大幅提高撥備水平,但案例中兩銀行規模小、資產質量良好、撥備充足,不具代表性。

從既有文獻看,對預期信用損失模型的研究仍停留內容介紹和實施挑戰與影響分析,案例研究匱乏。金融機構仍處在研究準則內容和定性影響階段,缺乏全面系統的實施方案,包括明確實施過程中的信息與數據分析、模型開發、模擬測算、系統接口、專業人員缺口,以及實施新模型對公司治理與風險管理架構等管理流程、確保數據真實準確完整的內控流程的影響。

預期信用損失模型概述

一、預期信用損失模型適用資產范圍

該模型適用資產包括:(1)以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融資產(Fair Value Through Other Comprehensive Income,FVTOCI),包括貸款、債券和應收賬款等;(2)不以公允價值計量且變動計入損益的貸款承諾和財務擔保合同;(3)《IFRS 15:與客戶之間的合同產生的收入》下的合同資產,即伴隨商品或勞務轉移的應收對價;(4)《IAS 17:租賃》下的應收租賃款。

二、預期信用損失確認的三個階段

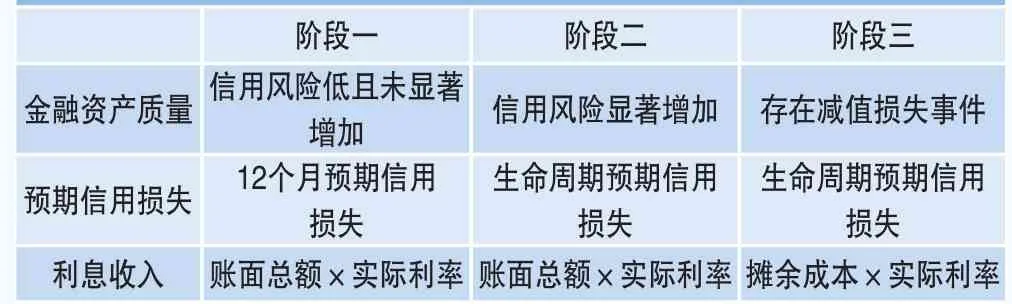

新模型將金融資產根據信用風險狀況分為三個階段,以及時足額確認預期信用損失:

階段一,屬優質資產階段,適用于初始確認后低信用風險且風險未顯著增加的資產或組合,需對報告日后12個月內可能發生的信用損失提取準備,即12個月預期信用損失(12-Month Expected Credit Loss)。利息收入根據實際利率乘資產金額得出。

階段二,屬資產質量下降階段,適用于初始確認后信用風險預期顯著增加、但沒有客觀減值事件的金融資產或組合,需對該資產整個生命周期預期信用損失提取準備,即生命周期預期信用損失(Life Time Expected Credit Loss)。利息收入根據實際利率乘資產金額得出。

階段三,屬資產質量惡化為不良階段,適用于階段二項下發生了信用減值即損失事件的金融資產,需持續確認生命周期預期信用損失。利息收入基于攤余成本即賬面總額扣除減值準備凈值后計算。

三、預期信用損失的計算

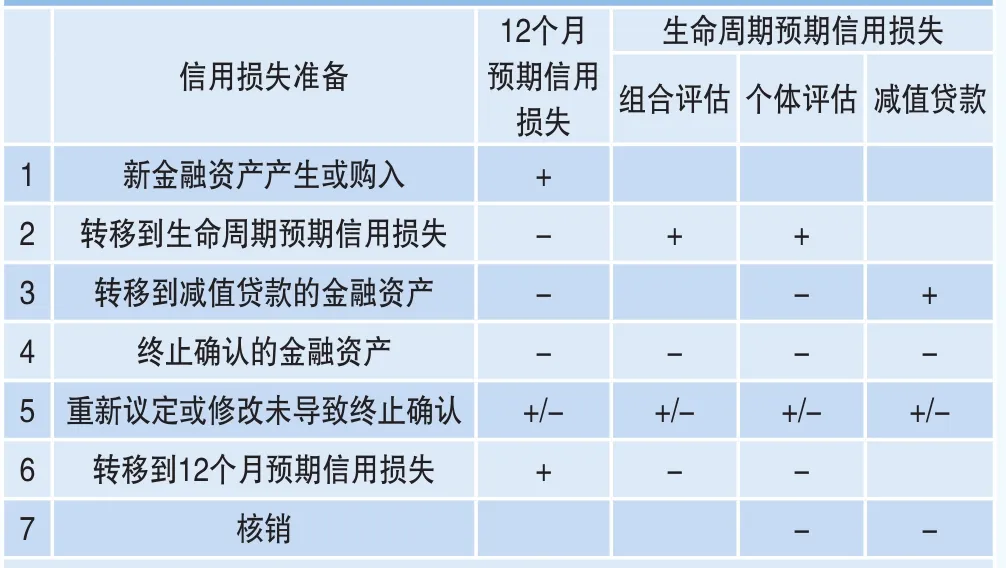

預期信用損失是合同應收取現金流與預期收到現金流間差額以初始實際利率折現后的金額。初始確認后,根據信用風險變化即資產質量改善或惡化,重新評估預期信用損失,具體包括:(1)新資產產生或購入初始確認后,對低信用風險資產確認12個月預期信用損失,計提減值準備;(2)低信用風險資產信用風險顯著增加但沒有減值事件的,確認生命周期預期信用損失,以個體或組合形式計提減值準備;(3)存在客觀減值事件的資產,確認生命周期預期信用損失,計提減值準備;(4)合同修改導致資產終止確認,減值準備沖回;(5)合同現金流重新議定或修改未導致資產終止確認,作為新資產確認預期信用損失,調整減值準備;(6)資產信用風險降低至符合階段一標準,預期信用損失從按生命周期轉回按12個月計算,調整減值準備。(7)核銷預期無法收回資產,構成終止確認,沖回減值準備。這七類主要減值準備計算匯總如表2。

表1 三階段預期信用損失及利息收入計算表

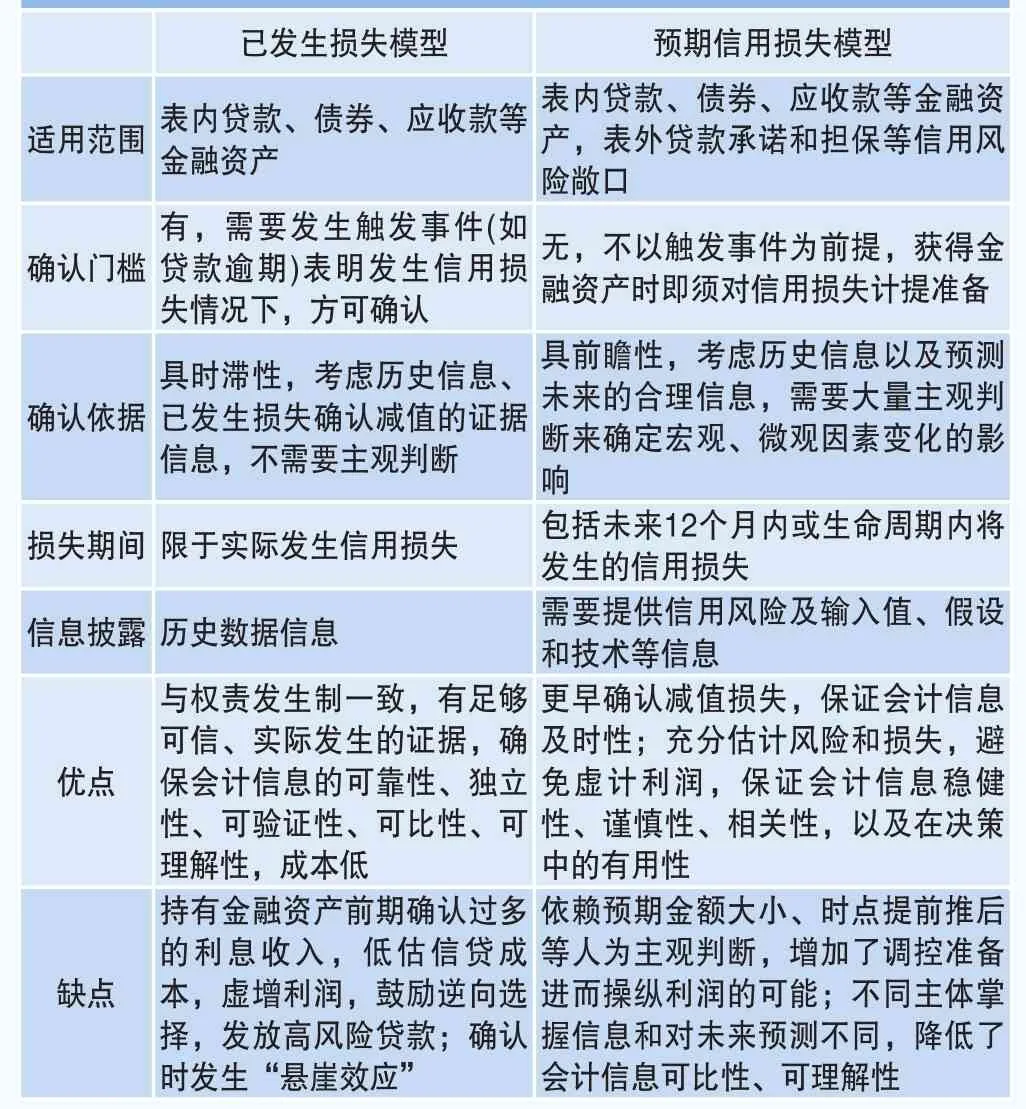

四、預期信用損失模型和已發生損失模型對比

預期信用損失模型和已發生損失模型在適用范圍、確認門檻、確認依據、損失期間、信息披露等方面存在較大差異,從會計計量屬性和會計信息質量要求角度看也各有優缺點,具體對比分析見表3。

實施預期信用損失模型對我國銀行業的影響

中國財政部2010年4月2日發布了《中國企業會計準則與國際財務報告準則持續趨同路線圖》,明確中國企業會計準則持續趨同國際財務報告準則的基本立場和時間安排,IFRS9也將在中國實施。2014年以來在增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的“三期疊加”疊加的背景下,中國宏觀經濟增長放緩,外部市場不景氣,過剩產能企業運行壓力加大,貿易類企業現金流緊張,中小企業經營困難,導致不良貸款持續上升和撥備覆蓋率持續下降。2014年和2015年上半年,五大銀行不良率平均分別增長0.226和0.224個百分點,不良資產壓力增大,撥備覆蓋率平均分別下降50.64和33.35個百分點,風險抵御能力降低。在此背景下實施預期信用損失模型,從財務影響角度看,將提升銀行業減值準備金額,導致利潤和資本充足率下降,對經營管理帶來進一步的壓力。

表2 信用損失準備變動情況表計算表

表3 預期損失模型和已發生損失模型對比分析表

與已發生損失模型相比,新模型將提高準備金規模。2015年6月底中國銀行業資產規模為144.36萬億元,其中五大行(即工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行)為81.52萬億元,占比56.5%。作為中國銀行業的主體,五大行資產和風險遷徙等信用信息披露完善,經營更為穩定,能夠代表中國銀行業基本情況。本文基于五大行2015年半年度報告信息,以2015年6月末時點數據,測算實施新模型需增加計提準備金的金額。

從階段一來看,測算思路為:(1)初始確認時,原不需要計提準備的資產,即使可收回所有合約現金流,仍須將12個月內預期信用損失作為準備入賬,導致階段一所有資產類別準備金提高,但這部分資產除正常貸款外,主要是違約概率較低的政府、公共實體、準政府和金融機構債券,故測算中仍主要考慮正常貸款部分,金額為41.1萬億元;(2)新模型覆蓋信用承諾和財務擔保,具體包括貸款承諾、銀行承兌匯票、保函、信用證、擔保及信用卡承諾等,金額10.76萬億元,這些表外信用風險敞口屬信貸資產,需在初始確認時列入階段一測算預期信用損失,是新模型實施中準備金主要增長點之一;(3)參照財政部《金融企業準備金計提管理辦法》的標準風險系數,測算階段一風險準備金額。

從階段二和階段三來看,屬信用風險顯著增加資產和減值資產,金額為2.03萬億元,需確認整個生命周期預期信用損失,準備金計提更早、金額更大,是新模型實施中準備金另一主要增長點。基于數據可獲得性,測算思路為:(1)考慮劃歸階段二和階段三資產到最終清收處置完成時間,將生命周期平均存續期限設定為5年;(2)基于五大行2015年中報披露的2013年度、2014年度、2015年上半年歷史風險遷徙動態指標數據,簡單平均得出各資產類別每年遷徙率,作為資產風險在生命周期受各種宏微觀因素影響導致的變化程度,計算生命周期末各資產類別金額;(3)基于遷徙率得出生命周期末各資產類別的余額,參照財政部《金融企業準備金計提管理辦法》的標準風險系數,測算階段二、三風險準備金額。

表4 五大行預期損失模型準備金計提測算表 單位:億元

據上述測算,基于2015年6月末資產和風險遷徙數據,如實施預期信用損失模型,將導致五大行準備金由11981億元增長至18254億元,增長52.36%,其中將表外授信納入計算將導致準備金增長1614億元,階段二和三生命周期內資產風險遷徙預期導致準備金增長4659億元。

準備金增長將直接侵蝕盈利水平,進而影響資本和資產定價,且新模型仍具有親周期效應,對不同金融機構的影響因各機構資產質量不同各異,具體分析如下:

1.推升資本需求和資產定價

新模型實施將提高準備金水平,影響利潤,導致核心一級資本要求提高,資產產品資本占用成本上升。在2016~2019年Basel III附加資本要求大幅提高、監管希望銀行持有更多資本的背景下,將對資本充足率捉襟見肘的銀行業構成新的挑戰。提供信用服務是銀行的核心業務,表內外資產項目包括企業貸款、貿易融資、擔保、貸款承諾及個人貸款等,撥備成本即信貸成本上升,將影響銀行定價策略,在正常回報之上加收信用風險溢價構成合同利率,提高資產產品價格。

2.新模型仍具有親周期效應,將加大損益波動

新模型計提準備金的前瞻性是基于時點(Point in Time,簡稱PIT)判斷宏觀經濟因素變動的影響。經濟低迷會顯著增加信用風險,導致整個生命周期預期信用損失增加,準備金提高,侵蝕銀行利潤。經濟好轉,銀行資產質量改善,計提準備金沖回,會增加銀行利潤。新模型實施后,準備金計提仍會和經濟周期對資產質量的影響呈現出一致性,銀行盈利波動將表現出明顯的親周期性。

3.實施新模型影響程度因各銀行資產質量不同而不同

新模型實施將對所有銀行產生影響,資產結構中短期資產和高質量資產占比更高的銀行,受新模型影響相對較小。根據五大國有銀行2015年半年度報告,撥備覆蓋率中國農業銀行最高為238.99%,中國銀行最低為157.37%,不良率中國農業銀行最高為1.83%,交通銀行最低為1.35%,表明中國銀行業資產質量尚好,準備金計提充足,不良率最高的中國農業銀行貸款撥備率和撥備覆蓋率均最高。新模型更多依賴于對未來的判斷,對適用相同標準的銀行而言,準備金提取更充分、撥備率更高的銀行更穩健,受新模型實施沖擊更小。

我國銀行業實施預期信用損失模型面臨的挑戰

我國銀行業尚處于研究新模型準則內容、進行定量定性影響分析與模擬測算的階段,實施預期信用損失模型的主要挑戰有:

一、技術層面實務操作的挑戰

1.實施時間

新模型2018年1月1日起實施,允許提前使用。中國商業銀行中,采用國際財務報告準則或香港財務報告準則的海外或香港上市銀行,以及國際化程度高、海外機構多的銀行,需確定新模型實施方案,加快實施進度。由于財務報告須列出上年同期金額比較,最快2017年須采用新模型計量減值準備,且不排除監管部門要求銀行提前測算,兩年實施時間將進一步縮短,銀行實施團隊面臨時間壓力。

2.數據基礎和質量

從應用角度看,計量中長期資產整個生命周期預期信用損失非常困難。為避免人為高估或低估,需要長周期、具有一致性、相關性、可比性和高質量的歷史信貸數據和外部數據。我國銀行業違約概率(Probability of Default,簡稱PD)與違約損失率(Loss Given Default,簡稱LGD)參數歷史較短,且以基于周期中性條件下已發生損失為基礎,對經濟周期敏感性低,與新模型以時點為基礎的預期信用損失不一致,新模型PD與LGD數據仍需基于前瞻性因素重新建立。此外,新模型信息范圍過大導致難以核對不同來源數據以確保一致性,部分信貸數據通過手工報表更新存在質量問題。數據整合能力和數據質量是一大挑戰。

3.系統整合

銀行多個系統獨立運行,損益和信用風險分屬財務系統和風險管理系統,需要進一步整合或重建相關IT系統。新模型信用風險信息要求量大,難以完全獲得符合要求的信息,需要升級現有風險管理系統,進一步完善內部評級系統。計算12個月或生命周期預期信用損失需要風險和財務系統實現更復雜的功能,尤其是跨國銀行和資產產品豐富的銀行,需要資源和時間的大量投入。

二、組織層面流程人員的挑戰

1.董事會和管理層重視程度

近期銀行普遍面對持續的盈利增長率下降、不良資產上升及Basel III流動性與資本要求趨嚴的沖擊和壓力,董事會和管理層難以對減值新模型變化和影響給予足夠關注,往往僅通過定性影響報告形成一定概念認知,對量化影響認知不足。

2.部門協作程度

新模型實施往往被界定為財會部門事務,且財會部門工作范圍、影響力有限,難以協調多部門對接和主動參與實施。新模型實施不能僅局限于財會部門,和風險、業務部門也有緊密聯系,需要成立跨部門實施小組,財務會計、業務發展、產品開發、風險管理、合規內控、信息科技、報告與投資者關系、稽核多部門協調配合,共同完成實施工作。

對我國銀行業實施預期信用損失模型的具體建議

實施新模型是系統工程,需要投入大量資源包括實務操作準備和軟硬件建設,政策上要做好信貸政策、減值管理、資本管理等方面準備,技術上需協調前中后臺及分支機構,落實核算變更、系統改造、信息傳導等多項工作。各銀行應由財務會計部門牽頭成立實施工作組,與轄屬機構保持溝通,縝密研究,統籌規劃,確定實施范圍、具體步驟和實施總體框架,明確各階段目標,推進順利實施。具體包括以下幾個方面:

一、資產三階段分類

各銀行貸款五級分類考量因素不盡相同,分為正常、關注、次級、可疑、損失五級。新模型下,資產風險狀況分類為三階段,與現行五級分類大致對接如下:

1.正常類貸款大致劃分為階段一

階段一是低信用風險,借款人具有投資級信用評級、償債能力強、違約風險低、短期有足夠能力履行合約現金流義務、長期不利變化也不會降低其履約能力等特征。內部評級與國際評級投資級定義一致、逾期30天以內或違約概率(Probability of Default,簡稱PD)在預設觸發值以內的資產,可劃分為階段一。逾期超過30天,如屬于操作疏忽而非現金流困難,或有證據表明仍能順利回收,仍可劃分為階段一。PD超過觸發值但擔保較強的資產,也可劃分為階段一。

2.關注類貸款大致劃分為階段二

階段二是以個體或以組合為基礎評估,信用風險顯著增加,借款人具有外部評級預期下降為非投資級、內部評級下降低于準入評級、違反約定事項、市場無先例條款變更或延期等特征。此外,逾期支付本金或利息特別是零售逾期超過30天,企業貸款PD超過觸發值,即信用風險已顯著增加,可劃分為階段二。

3.不良貸款(包括次級、可疑、損失類)大致劃分為階段三

該階段采用與信用風險管理實踐一致的違約定義,包括減值事件發生、逾期90天以及定性違約指標,意味著資產處于違約狀態,成為減值資產。

二、計提預期信用損失

五級分類中,正常、關注類貸款采用遷移模型并兼顧宏觀經濟、歷史損失水平對組合計提準備,次級、可疑、損失類不良貸款,有客觀證據表明發生減值,通過折現現金流模型(Discounted Cash Flow,簡稱DCF)逐筆計算準備。新模型減值計提更契合監管信用風險管理理念,包含了更多審慎考慮,和Basel框架下EL(預期損失,Excepted Loss)=PD×LGD×EAD(違約風險敞口,Exposure At Default)思路大致一致。

1.階段一

采用12個月預期信用損失計提準備,按每筆資產賬面余額對應的PD及LGD測算,也可使用對應的損失率(Loss Rate)測算。應結合不同資產歷史違約率和違約損失率數據的充分性和可靠性,考量GDP增長率、通脹、匯率、利率等因素的影響,以經濟數據分析和專家判斷為基礎,預測期間趨勢,計算未來12個月的相關比率。PD為時點違約率,考量因素包括借款人信用等級、借款期限、合同條款及市場狀況。LGD可通過帳齡分析法,即各客戶群歷史還款記錄數據估算,考量因素包括產品種類、清償順位、擔保種類和擔保價值等因素。EAD包括表內帳面價值和表外資產轉換后的金額。各比率參數應至少每年更新。

2.階段二和階段三

采用生命周期預期信用損失計提準備,以12個月預期信用損失計算邏輯為基礎,將12個月參數依據資產期限、宏觀經濟環境、業務情境設定做調整,延伸至整個生命周期期間。如PD參數,可通過轉移矩陣法(CTMC)計算各信用等級各年份違約率,或可在觀察期間基于各年份違約樣本數/總樣本數計算出各年份違約率,也可通過生命周期違約率剩余年限平均或基于最新預測得出各年份違約率。類似的,12個月LGD也可延伸至生命周期期間,得出各年份參數值。

3.個體/組合計量

銀行可考量業務特征,決定采用個體還是組合方式評估PD和LGD。企業客戶的一種產品違約,往往連帶其他產品違約,所以應個體評估,評估內容包括財務狀況、信用等級、風險資產對擔保品比率、逾期記錄、其他負債履約等。個體層面無法識別的資產,應在組合層面評估,如個人無抵押貸款違約但房貸不違約的概率很大,所以零售客戶一般按產品組合評估。組合一般基于信用風險特征分組,如根據資產類別、信用評級、剩余期限、行業、地理位置、擔保品類別、抵質押率等分割為具體的子組合,評估預期信用損失。

三、開發與測試新模型系統

新模型產品、流程和數據來源復雜,銀行需厘清現有數據收集、程序控制、信息系統和新模型要求的差距,確定實施方案、具體項目及投產時間安排,對IT系統架構進行整合升級或重建,包括模型建立、參數估計、假設條件設置、數據采集、系統開發等,整合產品類型、特征、借款人狀況、評級等資料,考量歷史數據、當期事件、當前狀況及金融交易等信息,確保與新模型要求一致,與操作流程協調一致,基于信用風險評估支持預期信用損失計算并提供披露信息,執行信用風險管理與財務報告功能。

不同銀行在推進新模型系統開發與轉換過程中,將采用不同方式平衡復雜性、實用性和準確性,強化信用數據運用及分析,滿足新模型信息需求。基于客戶個體層面的解決方案更適用于長期預期,基于產品組合層面的解決方案短期內容易實施但長期維護難度大。在新系統開發完成后,銀行須基于特定時點進行測試,并進行新舊模型平行運行,積累經驗,考慮適當提前實施,實現新模型落地。

四、完善配套政策制度

巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee on Banking Supervision)會計專家組(Accounting Experts Group,簡稱AEG)正在更新《健全的貸款信用風險評估和估價》(Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans,SCRAVL),對與預期信用損失計量相關的信用風險管理實務提出了新的要求與原則,隨新模型的推廣實施,銀行內部相關政策需要相應調整。

信息披露方面,需要提高信用風險評估和撥備計量的透明度,列明信用風險管理實務、風險敞口與風險狀況變化,披露抵質押、債務延期、信用風險集中度、加權風險資產等信息,分類提供預期信用損失的假設、確認、測算方法、金額及變化的主要驅動因素,包括變動額與定性定量原因,如信用風險水平變化或信用風險敞口增加。信貸政策方面,風險顯著增加后,應盡快采取措施減少或取消未提用的額度;銀行須積極改善信用風險管理,提高資產質量,減少不良或潛在不良資產,降低減值對于利潤和資本的侵蝕。資產負債管理方面,需要改變存短貸長的資負錯配擺布策略,側重發展期限短、變現能力強的債券或短期資產,降低減值對權益與損益的影響。會計政策方面,應建立適當流程確保持續復核預期信用損失,保證準備計提充足。準備金政策方面,鑒于目前宏觀經濟形勢不佳,銀行應適當提高撥備水平,以滿足監管和新準則及時足額提取撥備的取向,順利過渡降低新準則實施的沖擊。

五、全程培訓與稽核監控

預期信用損失存在很多重大主觀判斷,要求員工具有較高的專業素質。各銀行要邀請外部審計和監管部門專家,結合本行新模型系統開發、測試、運行對財會、風險、信科等部門員工開展多層次、有針對性的培訓,同時修訂操作手冊,以利于員工充分透徹理解、掌握新模型,確保各項要求傳導到位,提高員工判斷能力,減少失誤。

實施過程中,各銀行還應借鑒國際同業實踐包括實施計劃、遇到問題及解決方案,保持與股東、財政部門、稅務部門、監管機構、金融協會、外部審計機構、會計師事務所及其他利益相關方的良好溝通,及時掌握新模型實施的最新進展和要求。

為保障新模型順利實施,消除利用新模型人為調控盈虧的可能,稽核部門應全程參與加強監控。稽核部門需建立與監管機構間的對話機制,明晰監管取向和要求。審計委員會需結合銀行信用風險實際就新模型稽核提出建議,監督稽核質量,保障稽核部門對新模型實施進行獨立稽核,確保及時足額提取準備。