論大學班集體建設

栗亞冬

(遼寧省教育廳遼寧省高中等教育招生考試委員會辦公室,遼寧沈陽110034)

論大學班集體建設

栗亞冬

(遼寧省教育廳遼寧省高中等教育招生考試委員會辦公室,遼寧沈陽110034)

班集體不但在大學思想政治教育工作中發揮著重要作用,而且在個體社會化、學生個性成長以及社會文化傳承等方面亦具有獨特價值。當前班集體建設工作中存在著“集體主義忽視個體價值”“班集體阻礙學生個性發展”以及“低估大學班集體價值”等誤區。為確保大學班集體教育功能的有效釋放,教育者在班集體建設工作中不但要澄清這些誤區,而且要全面領會班集體建設工作的時代要求。

大學;班集體;建設

作為大學的一部分,班集體不但在大學生思想政治教育工作中發揮著重要作用,而且對促進大學生的全面成長亦具有重要價值。然而,大學班集體問題一直是學術研究中的薄弱環節。隨著高等教育運行體系和環境的變化,當前我國大學班集體建設工作中出現了一些明顯的誤區和緊迫的時代要求。對誤區的澄清和時代要求的領會是理論和實踐工作者的應有責任。

一、大學班集體的基本內涵與教育機制

大學班集體是具有明確的教育目標和共同的價值觀、道德觀,并已經形成健全的組織機構、積極向上的領導核心和良好的紀律與輿論的,能夠在和諧的人際關系中促進集體進步和大學生個性充分發展的,具有凝聚力的學生共同體。從本質上說,大學班集體是一種學生共同體。這種共同體具有幾個明顯的標志:其一,這種共同體具有明確的教育目標、共同的價值觀和道德觀(共同的價值觀和道德觀是集體所具有的普遍性特征,明確的教育目標是班集體的獨有特性);其二,大學班集體是已經形成健全的組織機構、積極向上的領導核心和良好紀律與輿論的共同體,殘缺的組織機構、懈怠的領導內核以及頹廢的價值取向與班集體的本質不相匹配;其三,作為具有明確教育目標的共同體,班集體要能夠促進集體進步,并提升集體內成員的個性發展,凝聚力渙散、學生個性發展失衡的班集體不是合格的班集體。

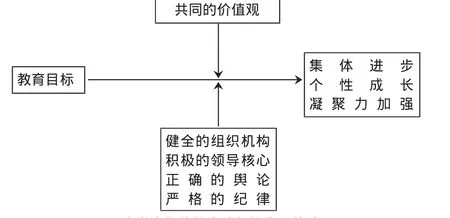

一般來看,大學班集體教育功能的釋放主要遵循如下線索:首先,班集體要具備明確的教育目標,這是大學班集體教育功能實現的前提。其次,班集體教育目的的實現,要借助于共同的價值觀和道德觀,并要有健全的組織機構、健康的領導核心、正確的輿論導向以及必要的紀律與之匹配。這些條件是決定大學班集體教育目標實現程度的主要影響因素,如上述影響因素存在殘缺或質量不高,將直接影響班集體教育目標的實現程度。最后,集體的良性發展和學生個性的有序成長是班集體教育目標實現后的結果。學生班集體教育功能的實現路徑如下圖所示:

大學班集體教育功能的實現軌跡圖

二、班集體的價值與辨誤

(一)班集體的永恒價值

據考證,最早提出“班級”一詞的學者是文藝復興時期的著名教育家埃拉莫斯,第一個從理論上確認和證明班級授課制的學者當屬捷克教育家夸美紐斯[1]。夸美紐斯認為,一個教師同時教幾百個學生,不僅可能,而且也是有益的。這是因為“一個人的心理可以激勵另一個人的心理,一個人的記憶可以激勵另一個人的記憶”[2]。從提高教學效率的立場出發,班級教學無疑值得肯定。但班級之于個體和社會的價值似乎并不止于此。

首先,班集體是學生社會化得以達成的主要載體。人雖然表現為“生物人”和“社會人”的雙重屬性,但“狼孩”“熊孩”等事實表明,“社會人”才是人之所以為人的標志。人類個體由“生物人”向“社會人”的蛻變過程即是個體的社會化過程。一般而言,教育被認為是該過程得以順利完成的有力工具,學校則是青少年社會化的主要場所。班級作為學校的基層組織,無疑是引導個體社會化過程的主要載體。班級引導個體社會化過程的首要前提即是要形成較為穩固的班集體,以使學生在班集體中通過角色扮演和角色交往向社會人蛻變。正如米德(G·H·Mead)所指出的,在個體對他人角色的扮演經歷三個階段后,個體逐漸形成了真正意義上的“社會我”,此時個體能夠根據社會的一般規范、價值、態度和信仰來調節自己的行為①個體對他人的角色扮演要經歷的三個階段為:扮演“有限的他人”階段(例如在游戲中)、在有組織的協同活動中扮演“群體的他人”階段(例如在競賽中)和扮演“泛化的他人”階段。詳見米德《心靈、自我與社會》,上海譯文出版社1992年出版,第135-145頁。。可見,從個體社會化意義上看,班集體具有伴隨人類社會延續的永恒價值。

其次,從個體成長角度看,班集體是學生個性成長的有力保證。人的個性成長過程是在宏觀社會環境和微觀社會環境的雙重作用下完成的,其中微觀社會環境對個性的發展尤為重要。就微觀層次而言,集體作為人們為實現有公益價值的社會目標,按民主集中制嚴密組織起來的團結而有紀律的凝聚體,是培養全面發展個性的最優化環境。而班集體作為學校集體的基本要素,是學生周圍最重要的微觀環境。班集體中的良好社會心理氣氛使其能夠充分地發揮促進學生個性發展的多種固有功能[3]97-99。例如,大學生的個性特征往往既流露出濃重的浪漫主義色彩,又表現出匱乏的現實主義情懷,因此大學生容易從一個極端轉向另一個極端,此時就十分需要通過班集體的熔爐功能對其予以糾偏和預防。

最后,從文化傳承的思路來看,我國文化具有典型的社會本位價值色彩,這種社會本位價值觀的典型表現即是濃重的集體主義取向。與西方強調個體價值所不同的是,集體主義已成為中國文化處理個人、集體和社會關系的基本準則。個體以集體主義、利他主義作為行為準則將會得到群體成員的贊許和愛戴,反之則會引來成員的不屑,甚至聲討。文化傳承是教育的重要功能之一,學校有責任通過教育活動將民族文化圖譜內化至個體中。以班級為紐帶的班集體無疑為這種文化內化提供了強有力的支持。學生憑借班集體中的高度凝聚力和共同價值取向克服個人主義,從而逐漸形成集體向往感、集體榮譽感和集體歸屬感,確立對集體價值規范的認同,完成集體文化內核的傳承。

(二)班集體建設中的誤區

由于受歷史環境和社會條件不斷變化等因素的影響,當前部分理論研究者和實踐工作者在班集體建設問題中存在幾個明顯的誤區。這些誤區如不加以矯正和澄清,將不利于班集體建設工作的順利開展,最終將會影響班集體教育功能的釋放。

誤區之一:班集體中折射的集體主義忽視個體價值,從而極易誘發專權。建國后,由于極“左”路線的影響,確實一度出現過強調集體、忽視個人的現象,但這并不是集體主義的真實內涵。“提倡個人主義不要集體主義,搞集體主義建設已經過時”的觀點實質上并未洞悉集體主義的本質。集體主義并不是將個人利益與集體利益相對立,抹殺個人價值和個人利益,且個人利益與個人主義并不能劃等號。之所以會出現“集體主義忽視個體價值”的論調是因為我們曾過于強調“我為人人”,而忽視了“人人為我”,事實上二者合起來才是集體主義的初衷。因此,科學的班集體建設既要強調學生為集體貢獻力量,發揮集體的教育優勢,又要注重使學生在為集體目標努力時贏得尊重和滿足,從而使個人的價值得到彰顯。正如馬卡連柯所指出的,“我們應當把有組織的教育影響針對著集體,同時,我們相信,對個人的最實際的工作方式,是把個人保留在集體內”[4]。

誤區之二:班集體過于強調群體對個性的規范和控制,不利于學生個性的發展。就人的個性成長來說,到底是集體塑造了個性,還是個性改造了集體?時至今日,社會本位論者和個體本位論者依然各執一詞[5]。既然個性說到底是人的個性,那么要厘清二者的關系,不妨從人的本質入手。人之所以為人主要在于人是社會人,而社會人只有在群體中才能得以呈現,如離開群體的滋養,人的本性就會逐漸消退甚至消失,如前文中的“狼孩”。可見,集體是人的個性得以存在的前提,關于集體損害個性的說法并不令人信服。就學生的個體發展而言,集體生活還可以逐漸培養一個人的集體精神,這是克服個人主義、英雄主義及悲觀懦怯思想的有效藥劑[6]。至于集體規范對個性的影響可以分為兩個層次來解讀。首先,從社會演化線索來看,群體的生存之道有時的確與個人選擇存在分歧,為保證群體的有序,通過規范而犧牲部分個體選擇是必然的也是合理的,其原因是人類社會中的個體必須借助群體而存在。其次,規范作為對群體成員的期望,在對個體的權利、義務和行為做出限定的同時,也應承認個體的差異和需求,這是對個體自由和個性的一種保護。正如馬克思所言,只有在集體中,個人才能獲得全面發展其才能的手段,也就是說,只有在集體中才可能有個人自由[7]。

誤區之三:隨著大學內外部環境的變遷,大學似乎并不需要太過關注班集體建設。此種論調實際上并未認清班集體的真正價值。無論是從個體社會化角度來看,還是從文化傳承來分析,抑或是從個性發展來考量,班集體均是重要工具,這一點無論是在大學還是在中小學并不存在實質性區別。相反,從社會化角度來看,由于身心發展已基本接近并達到成人水平,大學生已完全具備社會化的生物學基礎,加之前期生活中的社會化累積和即將步入社會對大學生社會化程度的較高要求,班集體之于個體社會化的價值在大學階段更為明顯。正是基于這種考慮,中共中央、國務院在2004年的文件《關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》中明確指出,“要著力加強班級集體建設,組織開展豐富多彩的主題班會等活動,發揮班集體團結學生、組織學生、教育學生的職能”①詳見《關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》(中發〔2004〕16號).2004-08-26.。

三、大學班集體建設的時代要求

作為社會的子系統,教育活動的進行與教育系統周圍的經濟社會條件存在密切關系。當前,我國正處于社會轉型時期,各種經濟和社會條件的改變對教育活動的開展產生了較為明顯的影響。這種影響折射在大學中,對班集體建設工作提出了新的時代要求。

時代要求之一:應重視培養大學生的自由精神和民主意識。自20世紀80年代以來,我國社會越來越表現出明顯的民主和法治趨勢。這種趨勢對具有清晰獨立意識、民主精神和民主參與社會生活能力的現代公民提出了迫切期望。因此,培養現代公民是時代賦予教育的神圣使命。大學作為學校和社會的臨界區域,其畢業生大多直接步入社會;而且隨著個體判斷的成熟和思想境界的提升,大學生對民主、自由等現代公民元素的渴求比中小學生更為強烈,這決定了大學在培養民主意識等現代公民素養中的獨特魅力。公民說到底是社會的公民,是集體的公民,因此民主意識等公民素養的熏陶要在集體中進行。“民主乃是這樣一種形式的整體,在其中可以保障愈來愈多的公民參與做出決定的程序”[8]。而班集體則是學生在大學里做出這種決定程序的最適宜載體。從這個意義上看,班集體不僅是一種管理集體、學習集體、團結集體和自主集體,更應該是一種民主集體②關于不同班集體的進一步深入分析,詳見李偉勝《班級管理新探索》,天津教育出版社2006年出版,第122-141頁。。民主集體的建設一方面要建設民主的管理體制,例如,讓學生主動參與班級事務、民主推選班干部等;另一方面還應注重培養獨立個性和合作精神,而不能讓學生一味被動地完成固定的計劃和任務;此外,還應盡可能多開展學生自主策劃、組織的班級活動,以使學生在民主、和諧的人際關系中參與班級生活和班級建設。

時代要求之二:應重視掌控學生個性的時代特征,提升相關教育者的職業素養。當前,班集體建設所服務的對象和依托的主體大多是90后大學生。90后大學生多為獨生子女,他們在家中更多地接受了來自父母的寵愛,這往往會導致其個性容易表現出抗挫折能力不強、不能適應大學的獨立生活、組織紀律性不強以及我行我素等不良傾向。而且,這些個性還容易引發出比較強烈的自我中心意識,不利于同伴交往的深入。實踐表明,這些個性中的不良傾向在基礎教育階段并未得到有效矯正。有研究顯示,溝通障礙是大學生最為經常的人際沖突來源[9]。為確保班集體建設目標的順利實現,大學教育工作者須不斷提升自身的教育理論知識水平,了解和熟悉與學生個性表現相匹配的教育理念和教育策略。基于這種認識,筆者結合所在學校實際,籌劃組織了學校首屆“輔導員職業化培訓班”項目。從各方反饋來看,此次培訓除在矯正學生不良個性、提升班集體教育實效中給輔導員以實質性幫助,還全面提升了參與者的基礎知識和教育理論水平,大大加強了輔導員群體的職業化程度。鑒于我國文化的趨同性和當前大學班集體建設工作的相似性,筆者認為此類項目對提高我國大學班集體建設工作實效具有一定的普適價值。

時代要求之三:應重視對班級非正式組織的關注和引導。當前,學分制改革在帶來一系列正面效果的同時,也對高校的班集體教育工作提出了許多新的挑戰。隨著選課制度的實施,學生同班不同課的機會逐漸增多;加之網絡生活的普及、社會多元價值觀的沖擊等因素的影響,導致學生弱化了對班集體的歸宿感,并間接引發了班集體凝聚力的下降,在本科高年級這種情況更為明顯。此種情況最為突出的后果即是非正式組織在學生群體中的影響力正逐步擴大。因此,班集體建設工作必須要重視并認真研究引導非正式群體的方法策略,否則將不利于班集體的順利成長,甚至有可能波及到正常的教育教學秩序。正如有研究者指出的,“如果不支持非正式的同伴關系和標準,將產生大量的人際關系緊張,正式課程的學習也將會受到阻礙”[10]。有學者將學生非正式群體劃分為親社會型、自娛型和消極型。筆者認為,就大學層次而言,自娛型群體和消極型群體最容易成為班集體建設的阻礙因素[3]114-115,因此對其要予以高度重視。關于如何調控非正式群體及其與班集體建設的深層關系,是需要通過研究予以進一步探明的問題。

[1]滕大春.外國教育通史:第一卷[M].濟南:山東教育出版社,1989:362.

[2]夸美紐斯.大教學論[M].北京:人民教育出版社,1984:134.

[3]龔浩然,黃秀蘭.班集體建設與學生個性發展[M].廣州:廣東教育出版社,1999.

[4]馬卡連柯教育文集:上卷[M].北京:人民教育出版社,1985:28.

[5]唐訊.班集體教育實驗的理論與方法[M].廣州:廣東教育出版社,2000:37.

[6]陶行知文集[M].南京:江蘇教育出版社,2008:799.

[7]馬克思恩格斯選集:第1卷[M]北京:人民出版社,1972:82.

[8]張世英.新哲學講演錄[M].南寧:廣西師范大學出版社,2004:401.

[9]張翔,樊富珉.大學生人際沖突的來源及其處理策略[J].青年研究,2003(9):46-47.

[10]施穆克.班級中的群體化過程[M].北京:中國輕工業出版社,2006:40.

【責任編輯趙穎】

G641

A

1674-5450(2015)04-0136-03

2015-04-28

遼寧省高等教育學會“十二五”高等教育研究“2013-2014年度”重點課題(GHZD13019)

栗亞冬,女,山東夏津人,遼寧省教育廳副研究員。