機制砂參數對C60 混凝土性能的影響研究

■郭 遠,鄒小平 ■江西省建筑材料工業科學研究設計院,江西 南昌 330001

天然砂資源的緊缺,利用當地的巖石資源或工程棄置的廢石生產價格低廉的機制砂,已成為必不可少的替代資源。人工機制砂由于具有制備工藝簡單、質量可控、取材方便等優點,替代天然河砂已經成為發展趨勢。然而機制砂生產過程中,由于制備工藝控制不當,不可避免的會產生大量的石粉,機制砂原砂的石粉含量高達10%~20%[1],容易導致混凝土工作性能不良,標準JGJ/T 241-2011 中規定對于≥C60 混凝土用機制砂的石粉含量應不超過5%[2]。另外容易導致機制砂顆粒級配不合理,呈現“兩頭大、中間小”的特點,細度模數變化大。機制砂針片狀含量高,使得機制砂混凝土的流動性能變差,從而限制了機制砂混凝土的應用。

論文開展機制砂特性參數,尤其是細度模數、針片狀含量、石粉含量對C60 混凝土性能的影響,確定適宜的細度模數、針片狀含量含量、石粉含量范圍,指導機制砂的生產。

1 原材料

水泥:海螺牌P·O42.5 級水泥,28d 抗壓強度48.5MPa;粉煤灰:45μm 細度篩余18.3%,需水量比101%;礦粉:比表面積440m2/kg,流動度比100%,28d 活性指數98%。粗骨料:5~31.5mm 連續級配碎石;機制砂:2 區機制砂,編號PX1~PX8,細度模數2.5~3.5,具體性能指標見表1;河砂:中砂,細度模數2.6。外加劑:聚羧酸系緩凝高效減水劑,含固量為7.50%,減水率20%;石粉:試驗采用的石粉為萍鄉風選花崗巖石粉,比表面積分別為275m2/kg。

表1 機制砂的主要性能指標

2 試驗方法

(1)機制砂特性指標參照GB/T 14684-2011《建設用砂》檢驗,其中機制砂針片狀含量測試方法參照文獻[3](機制砂針片狀含量的測定及對混凝土性能的影響)所述。

(2)混凝土性能試驗參照GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》、GB/T50081-2002《普通混凝土力學性能試驗方法標準》進行測試。

3 試驗結果及分析

3.1 不同細度模數機制砂對混凝土性能的影響

選用PX1~PX8 機制砂,研究機制砂細度模數在3.5~2.5 時,不同細度模數機制砂對C60 混凝土性能的影響,按照C60 混凝土設計配合比進行試配,試驗結果見表2。

表2 不同細度模數機制砂對C60 混凝土性能的影響

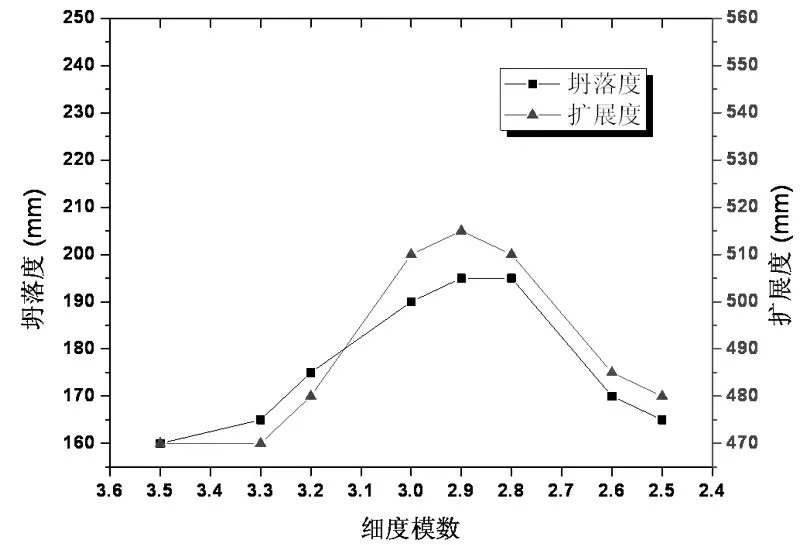

圖1 細度模數對混凝土工作性能的影響

圖2 細度模數對混凝土強度的影響

從表2 和圖1、圖2 可以看出,隨著細度模數的減小,C60 混凝土的坍落度和擴展度均先增大后降低,混凝土泌水率先降低后小幅度增長,當細度模數在2.8~3.0 時,混凝土拌合物外觀良好,具有良好的粘聚性,泌水率較低,混凝土工作性能最好。當細度模數大于3.0 時,機制砂中的粗顆粒較多,細顆粒較少,混凝土有點離析,粘聚性一般,泌水率略大,整體工作性能一般;而細度模數低于2.8 時,機制砂中細顆粒多,骨料比表面積增大,需要更多的漿體來包裹,此時混凝土的流動性略差,拌合物略粘,泌水率較低,混凝土工作性能也一般。砂細度模數反映其組成顆粒的整體粗細程度,影響骨料顆粒的比表面積和骨架體系的堆積空隙率[4],對于機制砂而言,其表面棱角多,表面摩擦力較大,細度模數適中的機制砂,越有利于改善拌合物的工作性。隨著細度模數的減小,C60 混凝土各齡期抗壓強度均隨著細度模數的減小而呈現先小幅度增大后小幅度降低的規律,總體增減幅度不大。當機制砂細度模數在2.8~3.0 時,C60 機制砂混凝土抗壓強度較高。

3.2 機制砂針片狀含量對C60 混凝土性能的影響

將機制砂PX5 的針片狀顆粒全部篩除,然后將針片狀顆粒按照含量4%、8%、12%、16%、20%、24%在機制砂的基礎上進行添加(替代粒徑大于1.18mm 顆粒),得到不同針片狀含量機制砂;按照設計的C60 混凝土,固定混凝土坍落度在200 ±20mm,調整用水量,研究機制砂中針片狀含量對混凝土性能的影響,試驗結果見表3。

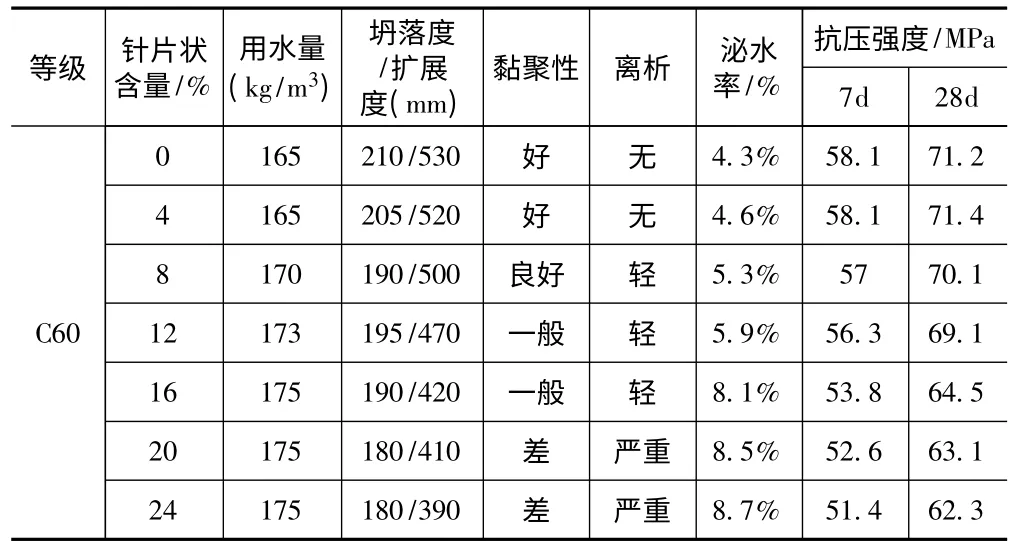

表3 機制砂針片狀含量對C60 混凝土性能的影響

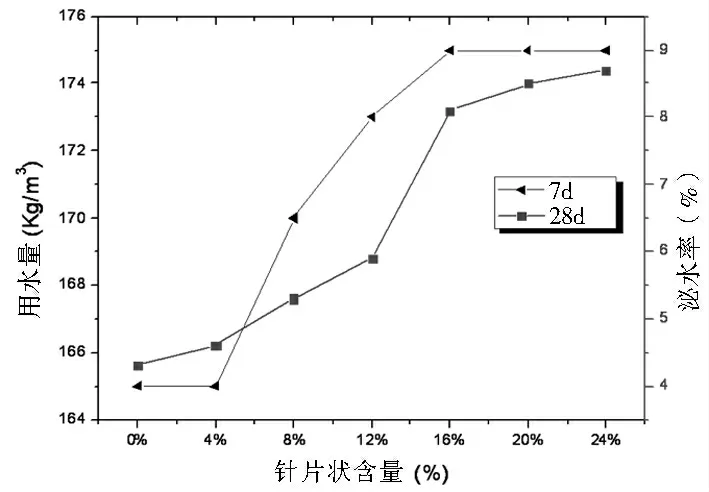

圖3 針片狀含量對混凝土用水量和泌水率的影響

圖4 針片狀含量對混凝土強度的影響

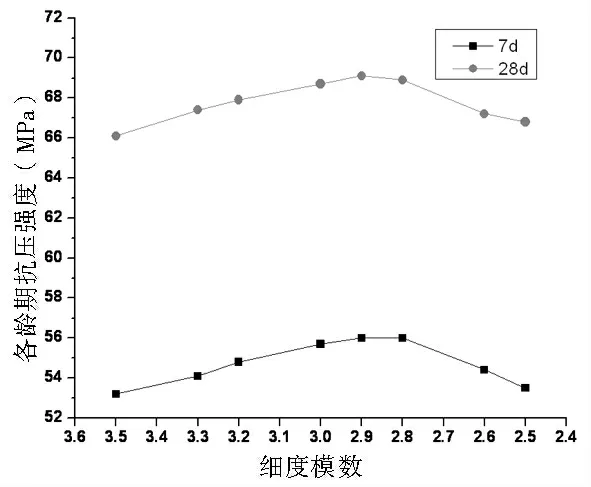

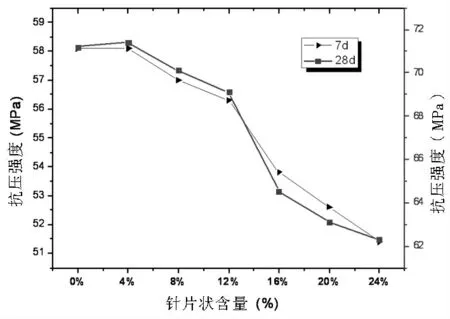

從表3 和圖3 可以看出,在固定坍落度在200 ±20mm 時,隨著機制砂針片狀含量增大,C60 混凝土的用水量逐步增加,這是由于機制砂針片狀含量高時,機制表面較為粗糙,機制砂趨于針狀,飽滿度低,砂漿流動性變差,因此混凝土流動性差。同時混凝土的泌水率也隨針片狀含量的增大而逐漸增大,混凝土逐漸呈現黏聚性差、離析嚴重等現象,尤其是當針片狀含量超過12%時,由于混凝土用水量的增大,自由水增多,混凝土離析嚴重,泌水率急速增加。從表3 和圖4 可以看出,C60混凝土各齡期抗壓強度呈先小幅度下降后大幅度降低的規律,尤其是針片狀含量大12% 時,混凝土抗壓強度急劇下降,強度下降了6.6MPa。

綜合研究針片狀含量對C60 混凝土工作性能和力學性能的影響,建議針片狀含量控制在12%以內,混凝土的綜合性能較好。

3.3 石粉含量對混凝土性能的影響

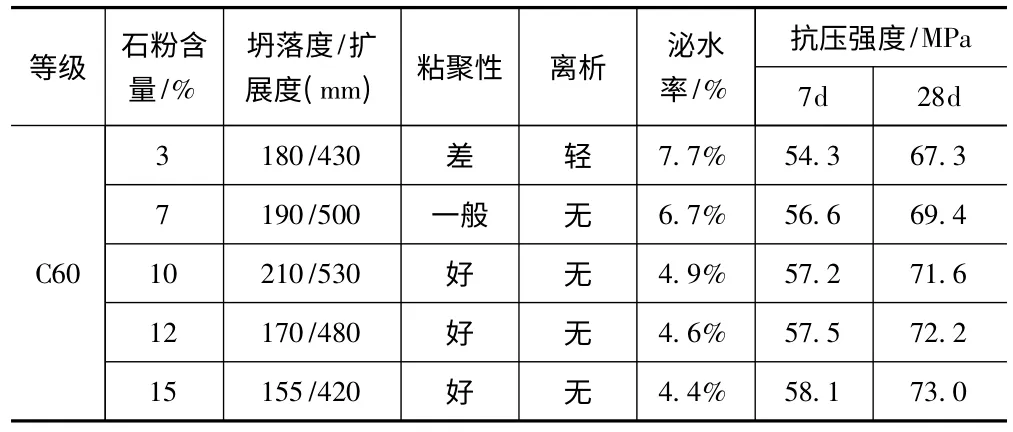

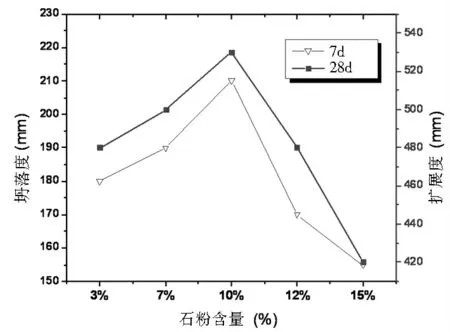

將PX5 機制砂篩分成兩部分,一部分為粒徑大于0.075mm 的顆粒(即純機制砂),另外一部分為粒徑小于0.075mm 石粉作為備用,分別用3%、7%、10%、12%、15%的石粉等量取代機制砂,得到不同石粉含量的機制砂。研究石粉含量為3%、7%、10%、12%、15%對C60 機制砂混凝土性能的影響。試驗結果見表4。

表4 石粉含量對C60 混凝土性能的影響

圖5 石粉含量對混凝土工作性能的影響

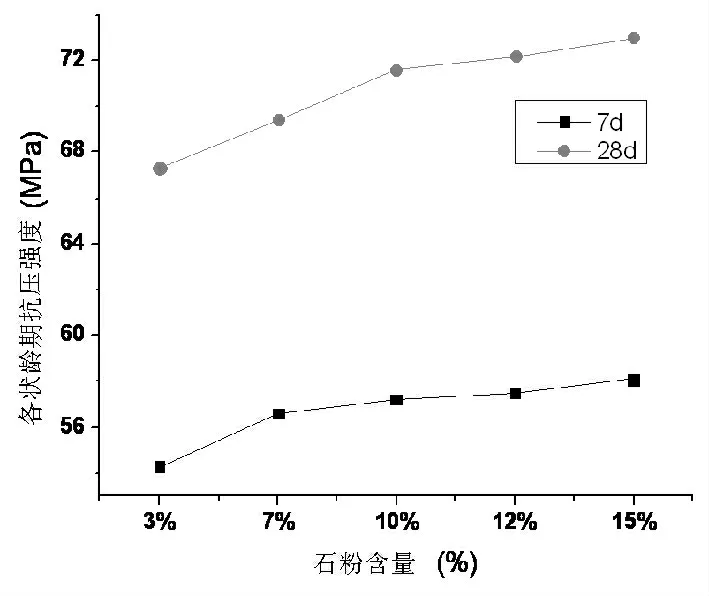

圖6 石粉含量對混凝土強度的影響

從表4 和圖5 可以看出,石粉對C60 混凝土的坍落度和擴展度的影響與前面的C30 混凝土的影響規律相似,但C60 混凝土坍落度達到最大時的砂中石粉含量更低,為10%左右。當機制砂中石粉含量小于10%時,C60 混凝土的坍落度隨石粉含量的增加而增加;當機制砂中石粉含量大于10%時,C60 混凝土的坍落度隨石粉含量的增加而降低。且隨著石粉含量的增大,混凝土的泌水率逐漸降低。當加入過量的石粉時,造成了體系里面粉體材料過多,致使整個漿體體系變得粘稠,使混凝土變粘,在石粉含量在15%時,混凝土變得很粘,嚴重影響混凝土的工作性能。從表4 和圖6 可以看出,混凝土各齡期抗壓強度隨石粉含量的增加而增加;當石粉含量為15%時,混凝土的抗壓強度最高;這是因為增加石粉的用量會提高膠凝材料體系中的漿體量,石粉主要產生微集料效應,一部分的石粉顆粒在水泥水化早期對Ca(OH)2和C-S-H 的形成起晶核作用,加速了熟料礦物的水化,與此同時,石粉的微小顆粒還能與C3A 水化形成水化碳鋁酸鈣,使得混凝土強度增大[1][5]。

綜合C60 混凝土的工作性能和力學性能,C60 機制砂混凝土的石粉含量可放寬至10%。

4 結論

通過研究機制砂參數(細度模數、針片狀含量、石粉含量對C60 混凝土性能的影響,得到機制砂合理參數,最佳細度模數為2.8~3.0,針片狀含量應控制在12%以下,石粉合理含量為10%。

[1]漆江鋒,鄒小平,魯亞.機制砂石粉含量對C30 混凝土性能的影響[J].江西建材,2015,165(12):155-159.

[2]劉秀美.機制砂作混凝土細骨料的研究[D].暨南大學碩士論文,2013.

[3]熊珂,習海平,洪一粟.機制砂針片狀含量的測定及對混凝土性能的影響[J].江西建材,2015(12):160-164.

[4]劉運華,劉江紅,曾建聰等.機制砂細度模數對水泥基材料流動性和強度的影響研究[J].商品混凝土,2010(7):54-56.

[5]楊華山,方坤河,涂勝金,等.石灰石粉在水泥基材料中的作用及其機理[J].混凝土,2006(6):32-35.