南皮斜坡東帶孔一下油層下限標準研究

趙同澤 王昌麗(大港油田分公司勘探開發研究院,天津 300280)

南皮斜坡東帶為一復雜斷裂構造帶,受近東西向斷層活動性影響,將斜坡構造復雜化。該區含油目的層系為孔二段、孔一下,其中孔一下儲層巖性以長石砂巖和巖屑長石砂巖為主,孔隙度主要集中在10%≤Φ<16%,以中-低孔為主;滲透率主要集中在1≤k<31mD,以低-特低滲為主。

利用本區豐富的巖心分析、化驗分析資料、測井和試油資料開展了“四性關系”研究,確定了本區孔一下油層的電性、巖性、物性及含油性標準,為該區的油層綜合評價和儲量計算提供了可靠依據。

1 測井曲線標準化及取心井巖心歸位

1.1 測井曲線標準化

由于受測井時間、測井儀器型號、儀器刻度標準和操作方式等多種因素的影響,使得不同時間、不同測井儀器所測的測井資料之間存在系統誤差,為了更好地利用測井資料量化地質參數,需對測井資料進行標準化。

測井曲線標準化的實質是依據一個油田或一個地區具有相同的地質地球物理特性的同一層段,不同井中的同一類測井數據的自身分布規律,由關鍵井及標準層建立起各測井數據的地區標準分布模式,采用相關分析技術,對各井的測井數據進行綜合分析,校正由于測井環境與測量方式的不統一帶來的誤差,即消除非地層因素對測井數據的影響。采用頻率直方圖技術對三孔隙度曲線進行標準化。

按照區域分布穩定,巖性純,厚度大的標準,選取孔一段底部穩定的泥巖段進行標準化研究。首先,選取井眼條件好的、巖性純、厚度10m 左右的泥巖段,利用Forward 軟件,編制聲波時差、密度、補償中子頻率直方圖,5 口井的泥巖聲波時差主頻為374μs/m,密度值、補償中子測井值分布比較凌亂。因此在利用聲波時差資料計算孔隙度時,可以根據泥巖的聲波時差特征值對各井的聲波時差曲線進行標準化。

1.2 取心井巖心歸位

由于巖心分析的深度來自于鉆井深度,通常鉆井的深度和測井曲線的深度是有誤差的,通過巖心歸位將巖心深度校正到測井深度,建立巖心分析資料和測井資料之間的關系,使利用測井資料解釋的地質參數更為合理。巖心歸位分兩步完成:第一步是初步歸位,通過巖心觀察,利用取心井段的巖性描述與相應深度匹配的測井曲線歸位,這一步控制各取心段的移動;第二步是詳細歸位,在初步歸位的基礎上,將巖心分析的物性資料與初步測井處理結果對比,通過上下移動巖心孔隙度,使二者形態趨于吻合,從而確定巖心小范圍的移動量。利用上述方法對本區孔一段下部4口井進行了系統的巖心歸位。

2 油層有效厚度下限標準研究

2.1 巖性、含油性標準

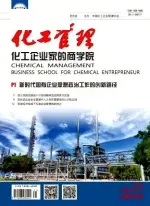

利用該區3口取心井的粒度分析化驗資料,共統計82個樣品點的數據,從巖性統計直方圖可以看出(圖1),巖性以細砂巖為主,其次為粗粉砂巖。同時利用4口取心井的290個樣品,統計出該區的含油性分布規律,從含油性直方圖上看(圖2),油層含油級別以油斑、油浸和含油顯示為主,干層各種含油顯示均較少。

圖1 南皮斜坡孔一下儲層巖性統計直方圖

圖2 南皮斜坡孔一下含油性直方圖

2.2 物性標準

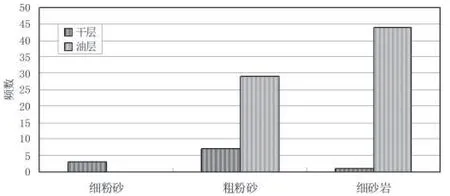

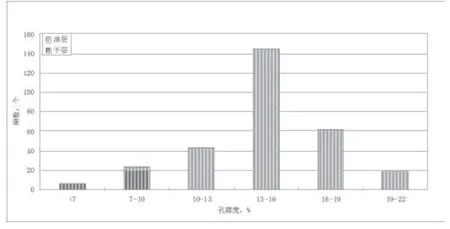

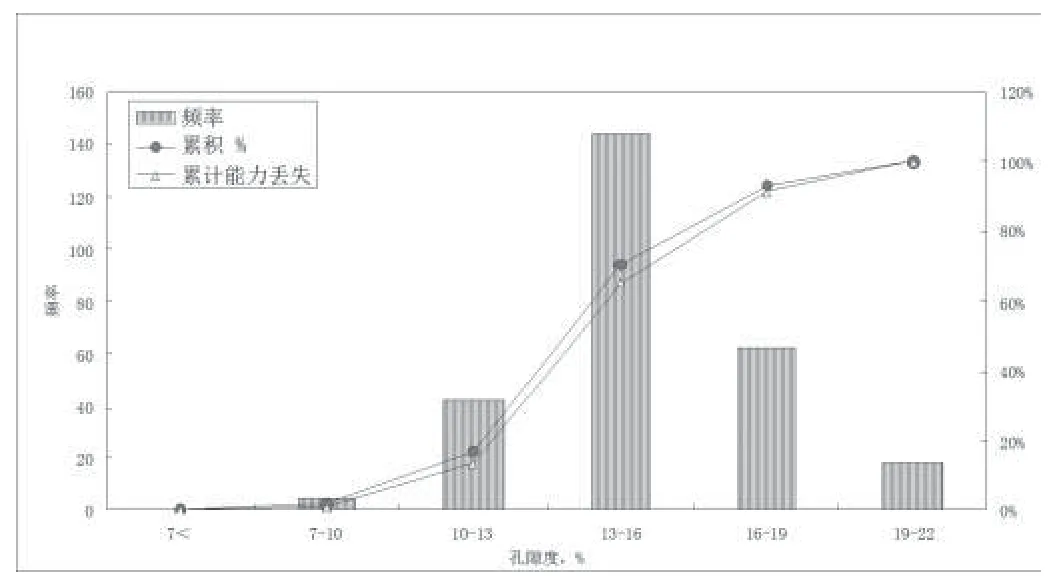

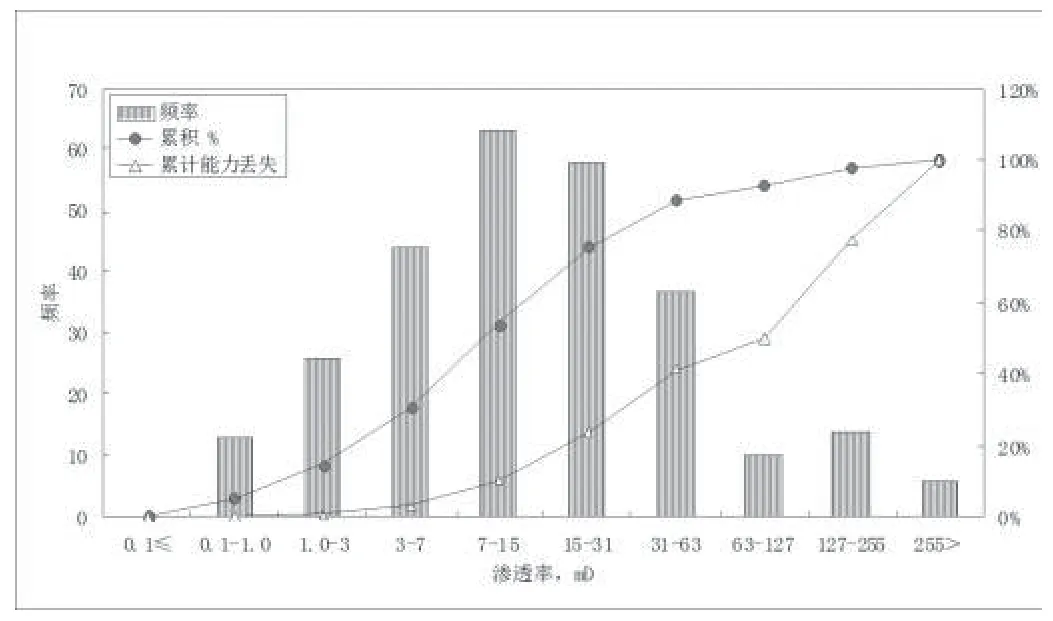

南皮斜坡區孔一下統計4 口井290 個樣品點的數據,尋找出本區的物性分布規律,從巖心孔隙度、滲透率統計直方圖可以看出(圖3、圖4),巖心覆壓后的孔隙度主要分布在10%—19%之間,滲透率主要分布在≥1mD的區間內。由4口井271個油層內的樣品點數據形成的孔隙度、滲透率累計能力丟失直方圖顯示(圖5、圖6),當孔隙度≥10%時,孔隙度樣品丟失1.48%,累計孔隙(儲油)能力丟失0.88%;當孔隙度≥10%時與之對應的滲透率下限為1mD,這時滲透率樣品累計丟失4.80%,累計滲透(產油)能力丟失0.05%。通過以上分析,從孔隙度與滲透率關系圖(圖7)上可以看出,把孔隙度≥10%,滲透率>1mD 定為南皮斜坡區孔一下有效厚度物性下限標準。

圖3 南皮斜坡孔一下儲層孔隙度統計直方圖

圖4 南皮斜坡孔一下儲層滲透率統計直方圖

圖5 南皮斜坡孔一下孔隙度累計能力直方圖

圖6 南皮斜坡孔一下滲透率累計能力直方圖

圖7 南皮斜坡孔一下巖心分析孔隙度與滲透率圖

2.3 電性標準

根據58口井475層的試油資料結合測井響應特征,建立了聲波時差與深電阻率的交會圖版(圖9),確定南皮斜坡區孔一下油層有效厚度劃分標準:Rt≥8Ω.m,Δt≥225μs/m,與根據巖心資料確定的物性下限是一致的。

2.4 有效厚度下限標準

根據以上研究確定南皮斜坡孔一下油層有效厚度劃分的巖性下限為粗粉砂巖,含油性下限為油斑及以上,物性下限為:孔隙度≥10%,滲透率≥>1mD,電性下限為:電阻率≥8Ω.m,聲波時差≥225μs/m。

3 油層有效厚度下限標準的應用

在儲層四性特征基礎上建立的油層有效厚度劃分標準,主要應用于南皮斜坡東帶孔一下新井有效厚度劃分及老井儲層重新評價。新井共劃分5 口井,有效厚度78m/36 層,老井重新評價3 口井,有效厚度38m/12 層;然后依據單井劃分的有效厚度編制了有效厚度等值線圖,為該區的儲量研究奠定了堅實的基礎。

[1]肖義越譯.測井資料地質解釋.石油工業出版社,1992.P546.

[2]楊通佑,陳元千等.石油及天然氣儲量計算方法.石油工業出版社,1997.

[3]劉艷芬,劉玉梅等.港中開發區沙三段油層下限標準研究及應用.中國石油和化工標準與質量,154,2012.12(上).