電力系統中繼電保護自動化技術的應用與實現

牟欣培

摘 要:闡述了繼電保護自動化技術的原理,分析了繼電保護自動化技術在電力系統中應用的意義,并在此基礎上,結合工作實踐經驗,探討和分析了電力系統中繼電保護自動化技術的具體應用和實現方式。

關鍵詞:繼電保護裝置;電力系統;電網;線路故障

中圖分類號:TM76 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.21.132

隨著我國智能電網建設的不斷發展,自動化技術在電力系統中的應用程度越來越高,繼電保護自動化技術在近年來的應用也越來越成熟。但因電網系統結構具有復雜性,在應用實踐中仍存在一些待解決的問題。因此,筆者結合工作實踐,就電力系統中繼電保護自動化技術的應用問題進行探討和分析。

1 繼電保護自動化技術的原理分析

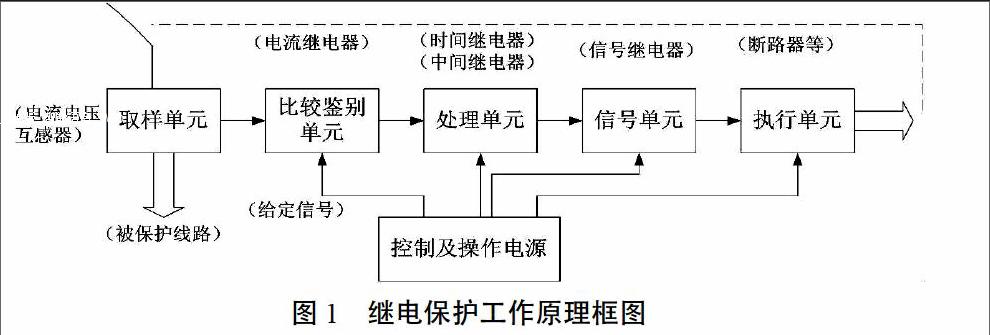

電網運行的穩定性、可靠性會直接影響供電質量。因此,要想有效避免電力系統中可能發生的故障或其他特殊情況,就要在技術和管理兩個層面提供保障。繼電保護自動化是采用成熟的繼電保護技術檢測系統中可能存在的風險,并通過發警報、跳閘命令等方式切除或隔離故障的一種保護措施。隨著電力工業技術的快速發展,自動化繼電保護技術日漸成熟。繼電保護的工作原理如圖1所示。在監控系統中,通過采集保護對象的信息和掌握系統的運行狀態,可為決策提供可靠的依據,實時修正、調整相應繼電保護裝置的保護功能和保護定值,從而確保保護裝置可靈活處理系統中出現的各種問題。

圖1 繼電保護工作原理框圖

2 應用繼電保護自動化技術的現實意義

2.1 增強了智能化管理特性

對于電力企業而言,電網技術自動化、管理控制模式的智能化是未來的發展方向。繼電保護自動化技術在電力系統的廣泛應用,不僅是電力系統自動化水平提高的具體體現,也是推動我國智能電網建設的重要方面。繼電保護自動化技術通過采集、分析電網系統中的數據,可及時發現、排除電網中的安全隱患,不僅可節省人力、物力,還可保障電網運行的穩定性和提高電能質量。

2.2 擴大了網絡化更新空間

以計算機為基礎的現代信息技術是繼電保護自動化技術建立的基礎。因此,網絡化發展為電力系統的遠程控制提供了必要條件,為繼電保護技術提供了發展空間。運用網絡化的繼電保護自動化裝置可使整個電網系統處于高度可控的模式中。因此,在電力系統中應用繼電保護自動化技術將使其更加穩定、安全。

2.3 促進了自適應技術發展

近年來,自適應技術推動了繼電保護自動化技術的發展。自適應技術能迅速處理電力系統中出現的故障。因此,運用該技術給電力工作者帶來了便利,使工作程序更加簡化,有助于電力企業經濟效益的最大化。而繼電保護自動化技術的發展也帶動了自適應技術的不斷創新,使自適應技術不斷升級、優化。

3 繼電保護自動化技術的應用和實現方式

3.1 在母線保護中的應用

母線繼電保護主要包括相位對比保護和差動保護。其中,相位對比保護是指通過相位對比的方式,提高系統保護的可靠性和有效性;差動保護是將特點和變化都相同的電流互感器設置在母線元件上,當系統母線側邊端子與二次繞組連接后,再將繼電保護裝置安裝在系統母線差動位置。在大電流接地過程中,可通過三相連接的方式實現繼電保護;在小電流接地過程中,可在相間短路中設置系統母線保護,再通過兩相連接的方式實現繼電保護。

3.2 在變壓器保護中的應用

在電力系統中,對變壓器的保護直接關系著系統的穩定性和安全性。在電網系統中,可采取以下3種措施保護變壓器:①接地保護。其實現方式為利用零序電流保護接地的變壓器和采取零序電壓保護不接地的變壓器。②瓦斯保護。對于變壓器而言,瓦斯屬于重點保護對象。如果變壓器發生故障,則與之相關的油、絕緣材料等都將因電弧分解而產生毒氣。因此,遇到上述情況時,應采用零電壓保護,并切斷電源和發出警報。③短路保護。它是指通過阻抗和電流保護變壓器的方式。

3.3 在發動機保護中的應用

發電機是電力系統的重要組成部分,通過應用繼電保護自動化技術,可保障發電機的安全、穩定運行,這是目前電力企業的基本做法。具體應用方式分為重點保護和備用保護:①重點保護。比如,在定子繞組內安裝匝間保護裝置和發電機的單相接地保護,可防止發電機發生故障。②備用保護。比如過電壓保護策略,可防止因線路短路而破壞發電機。

4 結束語

電力系統運行的穩定性對提高人們的生活質量、維持工業生產的正常運轉具有重要意義。因此,加強繼電保護自動化的應用、提高電網系統的自動化水平,對保證電網運行的穩定性和提高供電質量具有重要的現實意義。繼電保護自動化技術在電力系統中的應用和發展既依賴于現有技術,又取決于廣大電力工作者自身的業務水平。只有本著與時俱進的思想,在工作中積累經驗、積極探索,才能更好地應用該技術,并推動其發展。

參考文獻

[1]胡漢梅,鄭紅,趙軍磊,等.基于配電網自動化的多Agent技術在含分布式電源的配電網繼電保護中的研究[J].電力系統保護與控制,2011(11).

[2]黃為婷.電力系統中自動化與繼電保護設備的可靠性[J].電子制作,2013(24).

〔編輯:張思楠〕