就礦找礦—就烏溪金礦尋找茶坑測區金礦

吳德海

(東華理工大學,江西 南昌 330013)

1.地質背景

烏溪金礦區與茶坑測區位于安徽省徑縣榔橋鎮,介于長江中下游多金屬成礦帶與華南成礦帶之間,屬于江南造山帶。大地構造單元屬揚子準地臺、下揚子臺坳之皖南斷陷褶斷帶,黃山凹褶斷束內,周王深斷裂以南,旌德斷裂以北,地處于湯口斷裂與江南深斷裂的楔合部位(吳德海,王西榮,2015;李雙,等2015;安徽省地質礦產局,1987)見圖1。

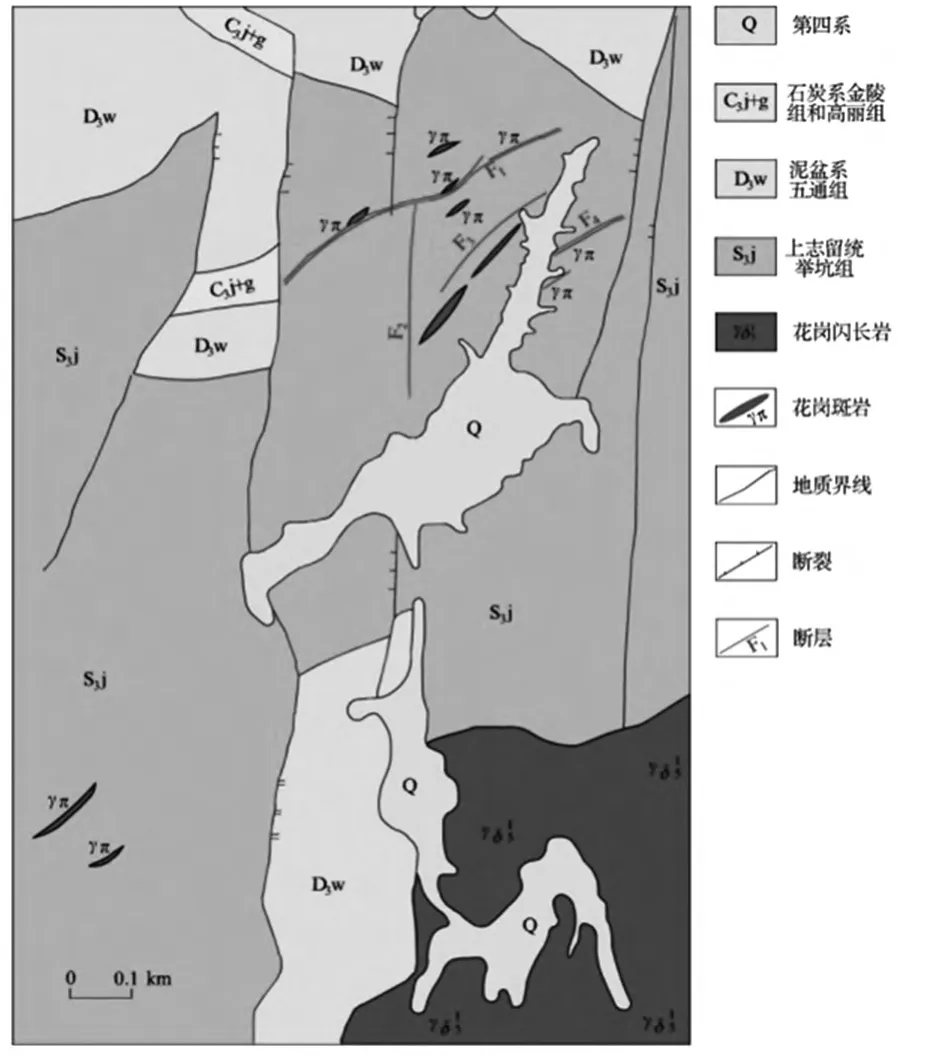

圖1 涇縣茶坑、烏溪地區地質簡圖(據吳德海,王西榮,2015)Fig1.The sketch of geological in Chakeng and Wuxi region of Jingxian county

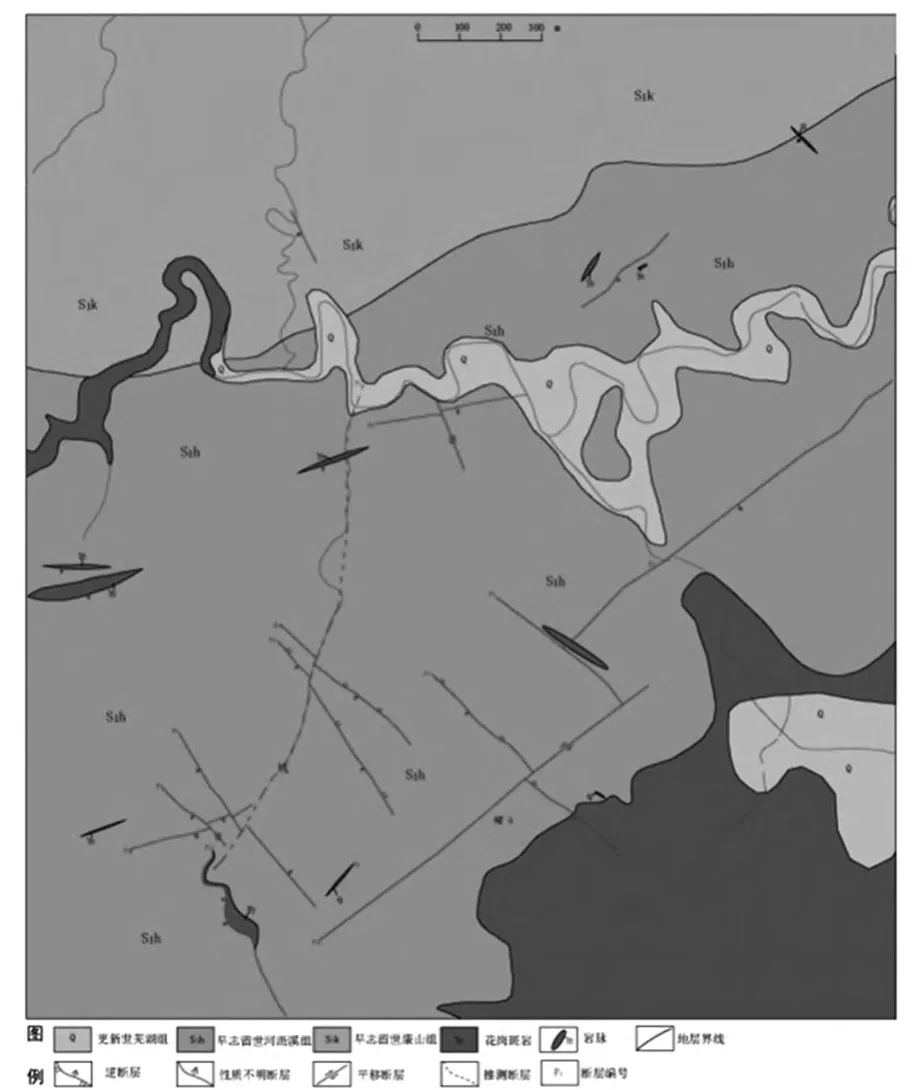

礦區地質概況:安徽省涇縣茶坑測區位于烏溪金礦區北部,兩者地質條件(地層、構造、巖漿巖及蝕變)極其類似,其地質特征見表1,圖2、3。

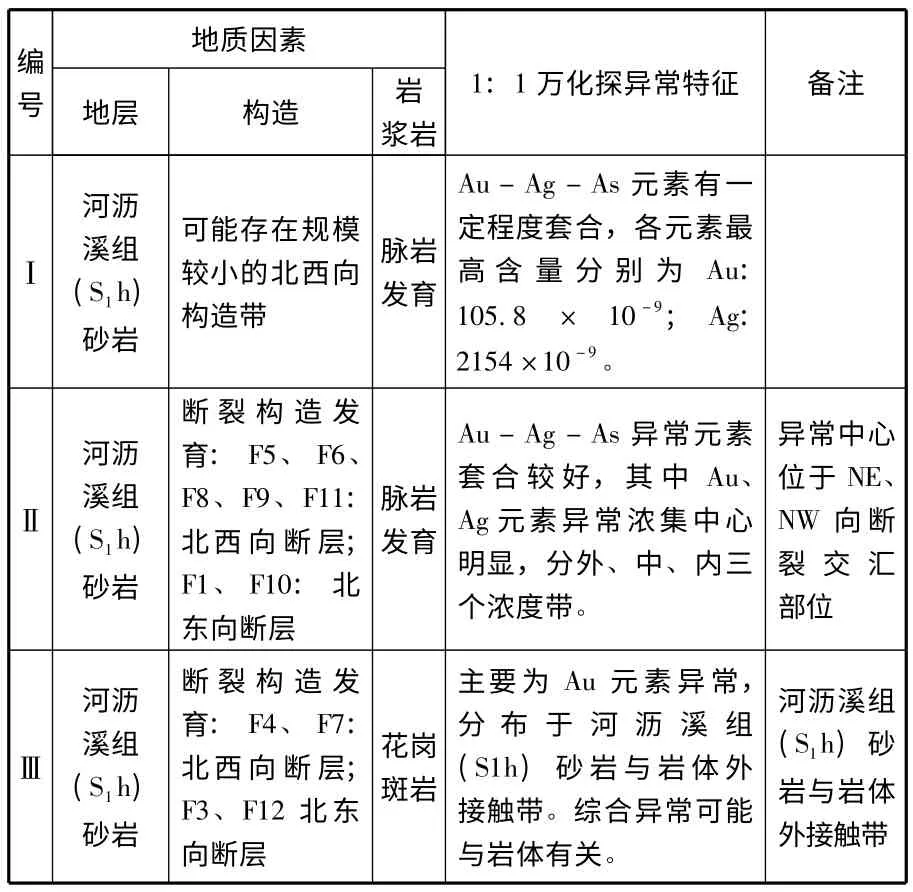

表1 烏溪金礦與茶坑測區地質特征表Tab.1 The geological characteristics’table of Wuxi golden deposit and Chakeng region

圖2 安徽省徑縣烏溪金礦礦區地質簡圖Fig.2 Geological map of the Wuxi gold deposit in Jingxian county,Anhui province

圖3 安徽省徑縣茶坑測區礦區地質簡圖Fig.3 Geological map of the Chakeng gold deposit in Jingxian county,Anhui province

2.烏溪金礦成礦條件

安徽省涇縣烏溪金礦是一具中型規模的金礦,前人對該礦區進行了較系統的地表、淺深部工程揭露、室內分析及研究工作,現已基木控制了礦體的空間形態、規模、產狀及品位變化特征,認真分析總結前人對該礦床成礦地質特征及成礦規律,其控礦因素主要有以下幾個方面:

2.1 金成礦與地層有關

區內志留系上統舉坑組地層分布較廣,據區域地球化學資料顯示,該地層中的成礦元素Au、Ag、As、Pb、Zn、Cu、S等豐值偏高,在后期榔橋巖體多次侵人活動的疊加改造作用下,形成了多金屬元素礦源層。北東向的張扭性破碎帶為礦液運移和沉淀提供了理想空間,志留系上統舉坑組地層產狀平緩,傾角100~25°。巖石較破碎,有利于地層中的金淋濾、遷移和富集,且粉砂巖、泥質巖具有較好的屏蔽作用,使得礦液不易分散而聚集成礦。因此,地層巖性對成礦具有一定的控制作用(趙永利等,2013)。

2.2 金成礦與NE 向構造有關

烏溪金礦化呈NE 向展布,產于NE 向構造破碎帶或構造角礫巖帶內。早期形成的南北兩區縱橫交錯的深大斷裂是區域上的控巖、控礦構造,其形成的NE 向構造是區域性深大斷裂的次級或更次級構造,與區域性深大斷裂相通,有利于導通更深處的成礦熱液和物質,是礦液運移、礦體定位和聚礦儲礦最佳有利空間(趙永利,等2013;劉惠華,朱寧,2004)。

2.3 金成礦與巖漿巖有關

烏溪金礦位于榔橋花崗閃長巖體北側邊緣外接觸帶約1 公里處,巖體呈北東向展布,經歷了多期次、多旋回的巖漿活動,其主要成礦作用集中在燕山晚期,特別是后期巖脈、花崗斑巖發育階段,這種巖漿高度分異演化到最后階段,成礦物質反復改造和熱液蝕變構造的多次疊加,從而使志留系地層中初始礦源層中的金元素易于釋放,使成礦物質明顯增高,對金成礦最為有利。區內花崗斑巖脈脈體中含較多的黃鐵礦等金屬礦物,金礦化與巖體、巖脈在時空上密切相關,其期后熱液活動強烈,巖體可視為成礦母巖,為礦化不僅提供了熱源條件,還提供了一定的礦源,有利于金的礦化疊加(趙永利等,2013;劉深深,楊錢江,2012)。

2.4 金成礦與蝕變有關

礦化地段一般發育有硅化、絹云母化、黃鐵礦化、黃鐵絹英巖化等蝕變,該蝕變組合反映出熱液活動的特征,有利于金的礦化疊加(劉惠華,朱寧,2004)。

3.茶坑測區成礦潛力分析

根據茶坑測區所做1:1 萬土壤地球化學測量等工作,結合區域地質特征、化探分布特征,依據多元地質信息分析模型,對茶坑金成礦潛力進行分析(見表2,圖4)。

表2 茶坑金成礦潛力區劃分依據表Tab.2 The division basis table of golden metallogenic potential area of chakeng.

圖4 茶坑金成礦潛力區域劃分圖Fig.2 Area division map of golden metallogenic potential of chakeng

3.1 Ⅰ號成礦潛力區

Ⅰ號成礦潛力區是以Au、Ag 為主的綜合異常帶,位于測區西北部,由三個橢圓形的綜合異常組成,面積約0.3km2,出露地層為河瀝溪組(S1h)砂巖。推測可能存在規模較小的北西向構造帶。預測區整體近圓形,Au 元素異常面積大,異常強度高,濃集中心明顯,有清晰外、中、內帶,Au-Ag 元素有一定程度套合,Au 元素最高含量為Au:105.8 ×10-9;Ag 元素最高含量:2154 ×10-9。

3.2 Ⅱ號成礦潛力區

Ⅱ號成礦潛力區是以Au、Ag、As 及多金屬為主的綜合異常帶,分布于測區中部,大致沿穿插于測區的北東向斷裂分布,總體呈條帶狀,出露地層為河瀝溪組(S1h)砂巖,綜合異常帶長約800 米,寬約300 米,面積約為0.24 平方千米,異常元素Au、Ag、As 套合較好,其中Au、Agb 元素異常濃集中心明顯,分外、中、內三個濃度帶,各元素最高含量分別為Ag:5000 ×10-9、Au:58.48 ×10-9、As:57.22 ×10-6。由于該異常帶元素組合復雜,異常強度高、規模大,且帶內有一北東向斷裂,成礦條件有利,因此是尋找金銀及多金屬礦的重要成礦潛力區。

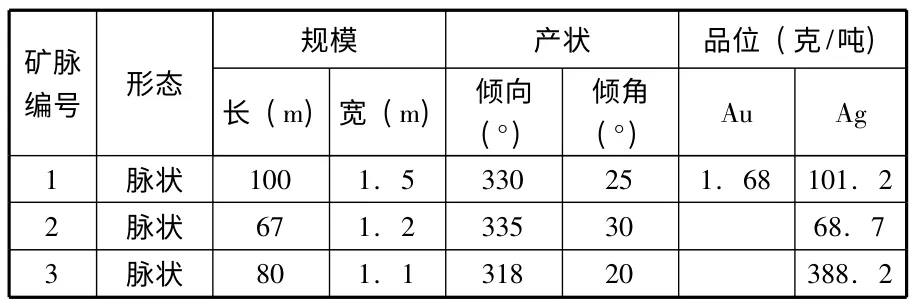

在異常帶南部發現有金銀礦體1 條,礦體的形態呈脈狀,長100 米左右,寬約1.5 左右,品位Au=1.68 克/噸,Ag=101.2 克/噸。根據光譜樣分析結果顯示,本區銀礦體有2條,礦體呈脈狀展布,長約50~80 米,寬約1.2 米左右。礦體特征及形態見表8

表3 Ⅱ號成礦潛力區礦脈特征表Tab.3 Table of vein characteristics of NO.2 metallogenic potential area

3.3 Ⅲ號成礦潛力區

Ⅲ號成礦潛力區是以Au 為主的綜合異常帶,分布于測區東南部,位于河瀝溪組(S1h)砂巖與巖體外接觸帶。雖然異常規模較小,形態不完整,但Au-Ag-As 的濃集中心在一定程度上重合,且區內NE、NW 斷裂發育,也有脈巖出露。Ⅲ號成礦潛力區地形總體要比Ⅱ號成礦潛力區高,Ⅱ號成礦潛力區元素高異常有可能為Ⅲ號成礦潛力區元素的遷移,因此Ⅲ號成礦潛力區有一定的成礦遠景。

4.結論

(1)在地層方面,茶坑測區與烏溪金礦區都以出露于早志留世上統地層為主,地層Au 背景值較高,且茶坑測區早志留世地層中,Au 的最大值達到105.8 ×10-9,Ag 的最大值達到5000 ×10-9;在該地層中還發現有品位為Au=1.68 克/噸,Ag=101.2 克/噸的金銀礦體。說明茶坑測區在地層方面具備良好的金成礦條件。

(2)在構造方面,茶坑測區發育北東向構造破碎帶,Ⅱ號成礦潛力區中,Au、Ag 元素的高異常明顯受該北東向構造帶控制,且測區北東向巖脈發育。說明茶坑測區金成礦的構造條件與烏溪金礦區的構造控礦因素相符。該北東向構造與區域深大斷裂相通,有利于導通更深處的成礦熱液和物質,是礦液運移、礦體定位和聚礦儲礦最有利的空間。

(3)在巖漿巖方面,茶坑測區與烏溪金礦區的巖漿活動強烈,都主要出露呈北東向展布的榔橋巖體,巖體為金成礦不僅提供了熱源,而且還提供了一定的礦源。多期次、多旋回的巖漿活動,還使成礦物質反復改造、多次疊加,成礦物質明顯增高,對金成礦最為有利。

(4)綜上所述,位于烏溪金礦北部茶坑測區,兩者的成礦地質條件極其相似。有利的構造部位、豐富的原始礦源層(地層)、頻繁的巖漿活動及其帶來的成礦熱液的疊加是烏溪與茶坑地區金成礦的良好條件。因此,茶坑測區有找到與烏溪金礦相類似的、具中型規模的金礦前景。

文獻:

[1]吳德海,王西榮.安徽省涇縣茶坑地區金礦土壤地球化學特征與成礦預測[J].吉林大學學報,2015.45 (07):151061-69.

[2]李雙,等.皖南烏溪斑巖型金礦床賦礦侵入巖體的巖石地球化學及年代學研究[J].大地構造與成礦v 學,2015.39(1):153-166.

[3]安徽省地質礦產局.安徽省區域地質志[M]北京:地質出版社,1987.

[4]趙永利,等.安徽省徑縣烏溪金礦地質特征及控礦因素西部探礦工程,2013.(08):0106-0111

[5]劉惠華,朱寧.皖南徑縣烏溪地區金礦成礦條件分析[J].安徽地質,2004.14 (1):30-32

[6]劉琛琛,楊錢江.安徽省徑縣烏溪金礦地質特征及控礦因素淺析[J].科技視界,2012.25 (09):343-345.

[7]儲國正,等.安徽金礦主要特征及找礦方向[J].安徽地質,2010.20 (12):255-259.

[8]孫乘云,等.安徽省黃山地區唐家塢組生物地層[J].地層學雜志,2008.32 (07):209-294.

[9]董和金,等.新一輪就礦找礦[J].地質學報,2015.36 (2):141-150.