關于人防地下結構抗震的相關研究

■葉超華 ■惠州市人防工程設計院有限公司,廣東 惠州 516000

基于地下結構所處位置特點,受圍巖包裹影響,與地面結構相比其具有更高的抗震性能,目前在人防地下結構工程建設要求逐漸提高的背景下,需要在原有基礎上對其地下結構的抗震性能做更進一步的研究分析,降低地震災害對結構造成的影響。在進行研究時應提前了解地下結構特點,建立三維分析動力有限元模型,對其可靠性進行驗證,對結構抗震性能做更為詳細的分析,最后在此基礎上來進行抗震優化。

1 人防地下結構特點分析

1.1 自然防護能力強

地下結構建設位置一般為具有一定厚度的巖體介質中,與地面結構相比具有更高的自然防護能力,除了能夠抵御地震、颶風等自然災害外,還可以承受核武器、轟炸等人為災害[1]。在對人防地下結構進行設計施工時,可以利用此特點對其抗震性能進行分析研究,選擇合理的施工方案、技術以及材料等。

1.2 地質條件影響大

在建設人防地下結構時,需要提前對建設地點、層高、平面形狀以及跨度等進行綜合分析,而此類條件在很大程度上均會受到沿途地質強度以及地下水位等因素影響,尤其是地下結構跨度與平面布置的設計,受巖土圍巖穩定性影響十分嚴重,隨著結構跨度的增大,也會對圍巖的穩定性造成影響,同時也會加大結構自身所需承受的壓力[2]。因此,為提高地下結構抗震性能,在進行設計時,應盡量不要選擇用大跨度、多跨或者連續成片的設計方式,而是選擇用多個單個洞室組成為佳。

1.3 降低外界條件影響

人防地下結構建設時,利用地層具有的熱穩定性與密閉性等特點,可以完成對口部地段內部溫度的有效控制,最大程度的降低外界環境的影響,達到良好儲存物資的目的。另外,與地面結構相比,人防地下結構抗震性能與密閉性能更高,能夠有效消除地面塵土以及電磁波的干擾。

2 三維地下結構抗震性能分析

2.1 圍巖類別抗震影響

(1)位移比較。選擇地下結構中與輸入地震動方向平行外側位置,以及與土體接觸并帶有剪力墻礦部分中間桁框架進行對比,當地下建筑結構處于不同圍巖情況時,向兩種結構輸入6 條不同基巖波,則可以得到地下結構層間位移極值情況。通過實際對比可以得出,結構位移與圍巖彈性模量成反比,隨著圍巖硬度的增加,其彈性模量越大,而地下結構的位移越小。當圍巖結構比較軟時,則其對地下結構的約束作用比較小,在地震作用力下,結構的變形情況也就更嚴重。

(2)內力比較。選擇不同類別圍巖對其地下結構地震性能進行分析,向結構中輸入6 條不同基巖波作用,并與前節內力進行對比。對于所選地下結構,應為外側與土體相連接剪力墻中框架部分,以及中間榀框架部分,并且基于結構所具有的對稱性特點,還應選擇邊柱柱端內里與邊跨梁梁端內力等控制截面的內力進行對比[3]。最終通過對比可以得出,在圍巖逐漸變軟時,地下結構外榀框架中柱剪力與內榀框架中柱剪力為先增加后減小。當圍巖持續變軟時,結構內力也會持續降低。

2.2 結構埋深抗震影響

(1)位移比較。選擇不同埋深厚度地下結構,確定地下結構外剪力墻與內榀框架為分析對象,對其在地震作用下發生的層間位移極值進行對比。可以得出在埋深不斷增加時,地下結構外剪力墻與內榀框架層間位移變化趨勢是先增加后減小,并且結構層間位移不斷增加。當埋深達到一定程度后,地下結構層間側移則會出現先增加后減小的變化。其中,地下結構埋深在90~100m 之間時,結構層間位移比較小,但是在位移逐漸增大,并且由相同地震力作用時,地下結構外榀框架層間位移以將中間層最大,并存在先增加后減小的情況。

(2)內力比較。研究埋深對結構抗震性能的影響,向試驗的結構中輸入6 條不同基巖波作用,其中選擇地下結構外榀框架與內榀框架邊柱柱端內力,將其與邊跨梁梁端內力等控制截面內力進行對比。通過對比可以得出隨著埋深的增加,地下結構內榀框架中柱軸力與中柱剪力逐漸增大后減小,其中埋深厚度從10cm 增加到90cm 后,地下結構所受內力逐漸增加,但是達到一定限度后內力逐漸減小。并且,對于不同埋深土層,地下結構控制截面地震內力會隨著土層深度的增加而增加,而結構受力則持續增加后降低。

3 人防工程地下結構等效測力法改進措施分析

3.1 慣性力計算公式改進

在應用等效側力法對人防地下結構抗震性能進行研究時,其應用范圍會受到地震加速度分布、側墻土層之間摩擦以及土層對結構約束等因素的影響,必須要對此類情況進行改進分析。其中,等效側力法慣性計算公式為:F=ηcKhmg,其中利用系數ηc對地下結構作用加速度在整個截面上折減為相同的大小,按照巖石與非巖石情況進行分別取值。傳統計算中,對于截面尺寸較小的地下結構比較合理,但是面對截面尺寸較大的結構,隨著埋深的變化,如果選擇統一加速度進行計算,則計算結果不合理,會影響結構設計的抗震性能。基于此,應針對埋深對加速度影響的特點,確定了加速度幅值比擬合公式,y=a[exp(-x/b)-exp(-1/b)]。對于加速度幅值擬合公式在部分情況影響比較復雜,還可以應用倒梯形方法來對地下結構加速度進行計算,其中對于基巖面時加速度取值為地表0.5 倍。

3.2 土層摩擦力計算公式改進

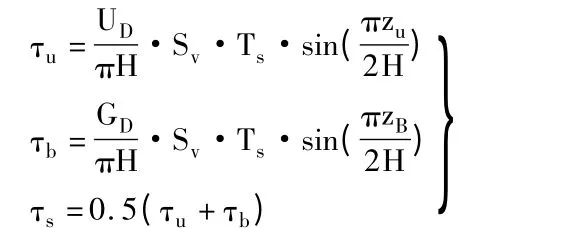

為最大程度上提高地下結構與周圍土體作用力計算合理性,需要做好對土層摩擦力計算的優化。如果只考慮結構頂板與上覆地層接觸處由二者相互作用產生的剪切力,則計算公式為:τu=(G/πh)·Sv·Ts,其中τu表示作用于頂板表面單位面積剪切力,Sv表示作用于計算區域底部邊界速度反應譜,G 表示地層動剪切模量,h 表示頂板上方地層厚度,Ts表示頂板以上地層固有周期[4]。在實際地震作用時,土體將會對結構四周均產生摩擦作用,在進行結構抗震性能分析時,應選擇用地震土摩擦力計算公式:

其中,GD 表示地層動剪切模量,zu 表示結構埋深。

4 結束語

人防工程地下結構與地面結構相比,具有更明顯的特點,在地震作用力下受到的影響更小,但是想要提高其抗震設計,就需要結合地下結構所具有的特點,對各影響因素進行分析,并對計算方式進行改進優化,爭取不斷提高結構抗震設計的效果。

[1]王文沛.淺埋地下結構地震反應分析及設計方法研究[D].北京工業大學,2012.

[2]鄭良平.地下建筑結構抗震性能分析與抗震簡化計算方法探討[D].重慶大學,2010.

[3]高文生.城市地下空間結構設計施工關鍵問題探析[J].地下空間與工程學報,2010(S1):1438 -1443.

[4]王國波,謝偉平,孫明,劉衛國.地下框架結構抗震性能評價方法的研究[J].巖土工程學報,2011(04):593 -598.