基于居民需求的公共服務設施設置探討——以湛江經濟技術開發區(建成區)為例

■李晶晶 ■廣州市科城規劃勘測技術有限公司,廣東 廣州 510663

1 研究背景及對象

1.1 公共服務設施供需矛盾加深

經濟發展的普遍規律顯示,當一國(地區)的人均GDP 從1000 美元向3000 美元過渡時,是該國(地區)公共服務需求快速擴張的時期。這一時期人們的需求從滿足吃穿的溫飽需求開始轉變為對社會性公共服務的需求。2012 年,中國人均GDP 達到384201元人民幣,合6197美元,這說明中國已步入公共服務需求的擴張時期。

在計劃經濟時代,設施嚴格按照標準配置,政府承擔設施的供給和開發建設,居民被動接受,導致部分設施無人問津,運行效益差。市場經濟時代,部分責任轉向地產開發商,因此,非盈利設施的布局和建設受到排擠,具體表現為建設時序難以確定,施工質量難以保證。

另外,隨著市場經濟的深入,設施建設主體呈現多元化,除了政府、開發商外,還有第三方等,易造成重復建設、資源浪費,或相互推諉,落地時間難以保證等問題。

居民對公共服務設施的需求快速擴張的同時,設施的開發建設運營情況不盡人意加劇了設施的供需矛盾。

1.2 設施配套大多采取自上而下的工作方法

目前,設施配套方法為:①核算居住地塊人口②參考地方設置標準③根據人口,核算設施量,并保證服務半徑。

這種“面面俱到”忽略了不同收入、身份、素質的人群對不同的設施使用有差別,忽略了隨著時代的變遷,居民對于某些設施使用習慣發生的變化。

1.3 研究對象

本文以湛江經濟技術開發區(建成區)為例,研究公共管理與公共服務設施的設置內容、方法及重點等。

2 公共服務設施設置內容探討

至規劃期末,規劃范圍內人口容量達30 萬。本文重新確定配置思路:(1)對于《湛江市居住用地公共服務設施設置標準》(以下簡稱為“標準”)中需要設置的設施對當地居民進行訪談和問卷調查;(2)針對調查結果,建議修正部分設施的配套方法。

2.1 教育設施應注重設施“質量”的提升

通過大量訪談得出,居民對中小學的選擇,多注重教學質量,部分家長表示,會不惜重金繳納“擇校費”選擇其他學區一些教學質量較好的學校。或者花重金購買學區房。而距離不再作為擇校主要因素。

選擇幼兒園和高中的另外一個主要影響因素則是費用。幼兒園和高中階段并不屬于義務教育階段,而這兩階段的費用對部分家庭來說,是筆不小的開支。

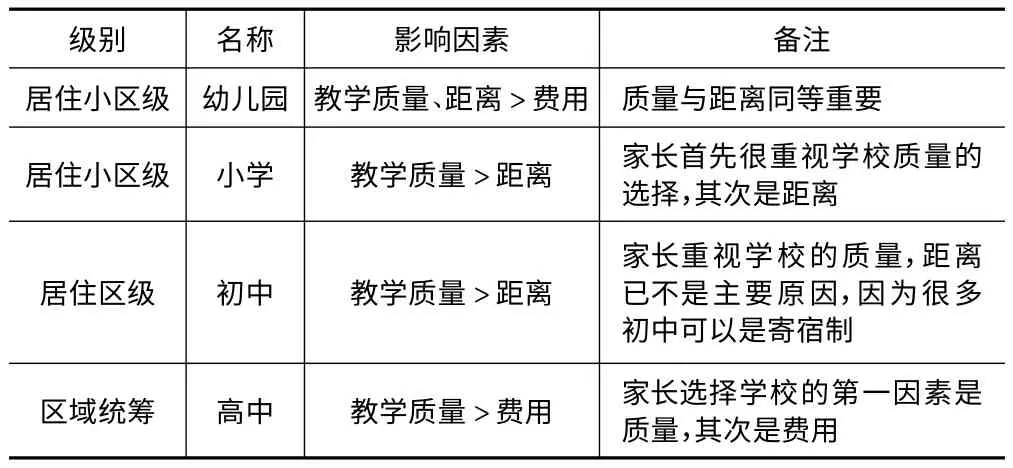

作者根據調查的結果,對影響人們使用教育設施的因素進行比較,詳見下表:

由表可知,教學質量是影響人們選擇教育設施的第一要素,距離和費用也在一定程度上影響選擇。因此,建議從以下三方面改進設置方法。

2.1.1 中、小學應做大做強,提升設施質量

適當擴大服務半徑,整合優勢資源,建立優質學校;將部分小學與初中合并,設九年一貫制學校,實現資源共享,提高教學質量,減輕學生小升初的壓力。這種模式已在一些城市大力推行并已取得較好成效。同時,減小了多處選址的壓力,化解了涉及的用地權屬矛盾。

教學質量作為高中的擇校影響因素顯得尤為重要,因此首先需考慮教學質量,適當增大規模。

2.1.2 托幼合設,并入教育設施系統,加強管理

托兒所負責保教小于3 周歲的兒童,以看護照顧為主。訪談中發現,開發商在實際操作中,一般不獨立設置托兒所,而是與幼兒園合設,因此建議托幼合設。

2.1.3 引入名校資源,解決優質學位缺口

目前湛江市新建居住區的教育設施大多是采取政府主導規劃先行,開發商建設并獲得相關獎勵政策。建議學校在建設初期,由教育部門協調并與名校洽談,爭取引入名校資源,從根本上解決優質學位的缺口。

2.2 醫療設施應側重醫療質量,并重視咨詢、保健的需求

2.2.1 大型醫院強調治療功能,范圍內千人床位達4

現狀無衛生服務中心,居民多選擇解放軍422 醫院(1350 床)和私人診所。村民日常就醫多選擇村衛生站。訪談顯示,出于對大醫院的認可和信心,居民更傾向于選擇大醫院,尤其是高學歷高收入群體。422 醫院服務于整個湛江市,床位數依然存在缺口。鑒于居民對于大型醫院的青睞,建議增設三級甲等(乙等)綜合醫院1 處。

2.2.2 小型設施側重咨詢、保健功能,強調便捷度

現代居民對于個人健康更為重視,醫療咨詢業和醫療保健業的需求大大增加。綜合醫院的服務半徑過大,不便于居民日常咨詢和保健,因此應增加社區衛生服務中心和衛生站,布局更要強調便捷性。

2.3 文體設施應結合現代居民實際需求

2.3.1 文化設施的設置應強調交際和互動

根據調查結果,選擇文化館、圖書館、電腦室的人數較少,對于書報閱覽、書畫、音樂欣賞等活動內容則表示可有可無。分析原因一方面是由于大量娛樂電器在家庭廣泛使用,居民可以在家里進行更為隨意的文化娛樂活動,或者直接使用城市級的文化設施;另一方面,居民更趨向于能提供交流和互動功能的文化設施(比如可以跳廣場舞的場所),說明現代趨向于對人文和交際的回歸,而“標準”中的設施較少能提供此類功能。

建議文化設施的設置內容應首先根據居民的使用需求,強調人文、交際和互動功能,其次,將部分功能轉為公共產品或者準公共產品,免費回饋大眾。

2.3.2 體育設施應結合居民的運動習慣設置

湛江市民普遍具有日常體育運動的習慣,在生活水平提高的同時,對體育設施需求的增長更加顯著。

訪談結果表示,大部分居民反應體育設施的數量嚴重不足,而對僅有的幾處設施也存在較高程度的不滿,主要原因有三:(1)體育設施單一,不適合多人參與;(2)室外場地容易受天氣影響;(3)設施面積偏小,不夠專業。

調查顯示,羽毛球、游泳和乒乓球是最多居民喜愛的,其次是健身和慢跑。因此,筆者建議居民運動場館的設置,應結合居民的運動習慣,增加室內設施面積;可結合建筑底層設置室內運動場地。另外,居民也表達了體育運動設施免費的期望。

3 結語

城市公共服務設施建設與城市的發展相輔相成,優越的公共服務設施能吸引資本、人才、技術,提升城市的競爭力;同時城市要進一步提升發展動力也需要不斷完善公共服務設施的配套。

在經濟體制改革的大背景下,筆者建議適當地改變機械的配置標準,讓更多居民參與到規劃中,提出對各類設施的需求,描述自己的習慣,設計自己的生活。

[1]高軍波,周春山.西方國家城市公共服務設施供給理論及研究進展[J].世界地理研究,2009.

[2]趙民,林華.居住區公共服務設施配建指標體系研究[J].城市規劃,2002.

[3]葉大華.居住區公共服務設施建議[J].城市規劃,2001.

[4]顧鳴東,尹海偉.公共設施空間可達性與公平性研究概述[J].城市問題,2010.

[5]孫姍姍,張京祥,李志江.基本公共服務設施布局均等化研究進展[J].經濟論壇,2011.

[6]劉曉鐘,吳金詳.北京市居住區配套設施典型調研[J].建筑創作,2006.