臨床醫學類科技期刊基金論文比的研究分析

張 寧 余 斌

臨床醫學類科技期刊基金論文比的研究分析

張 寧 余 斌

分析我國臨床醫學類期刊基金論文比情況,結合我國科技期刊的基金論文比情況并與基礎醫學類期刊進行比較,探討臨床醫學類期刊的基金論文比現狀,提出如何提高其基金論文比的對策。

基金論文比;期刊;臨床醫學;基礎醫學

[作 者]張寧、余斌,南方醫科大學南方醫院《中華創傷骨科雜志》編輯部。

一、引言

基金論文的出現是我國科學研究發展的體現,由于基金資助項目的成果往往代表著某一學科領域內的“制高點”,具有較高的學術水平,所以由這些研究成果形成的論文,一般都具有較高的學術價值,通常被認為是高質量的論文[1]。作為完成基金項目過程中的其中一個重要組成部分,基金論文不但能夠很好地反映基金項目或課題的最新進展,還能作為一項重要理論依據對評審基金結項。因此,只有某一科學領域內具有一定影響力的學術期刊,才能得到基金論文作者的青睞。

目前,我國一些關于期刊的大型評價系統已將“基金論文比”(期刊中基金論文占論文總數的比例)作為期刊評價的一項指標,其中就包括《中國科技期刊引證報告》和《中文核心期刊要目總覽》。盡管目前對于基金論文比作為期刊評價指標仍存在一定的爭議[2-4],但期刊主辦者仍不得不重視基金論文的刊登,以期為期刊評價添磚加瓦。

據筆者觀察,臨床醫學類期刊的基金論文比一直處于偏低的水平,甚至低于科技期刊的平均水平。因此,有必要對這種現象進行分析,找出原因,制定對策,以期為期刊的發展提供參考。本文以基礎醫學類期刊為對照,對臨床醫學類期刊的基金論文比情況進行研究。

二、資料與方法

以2004—2013年出版的《中國科技期刊引證報告》(中國科學技術信息研究所)[5-14]為資料來源,對中國科技期刊近10年的基金論文刊登情況進行總結,抽取10種中華牌臨床醫學類期刊并對其近5年的基金論文比情況進行總結,對其近5年的變化趨勢進行分析。作為對照,隨機抽取10種基礎醫學類期刊,總結其近5年基金論文比。

三、結果

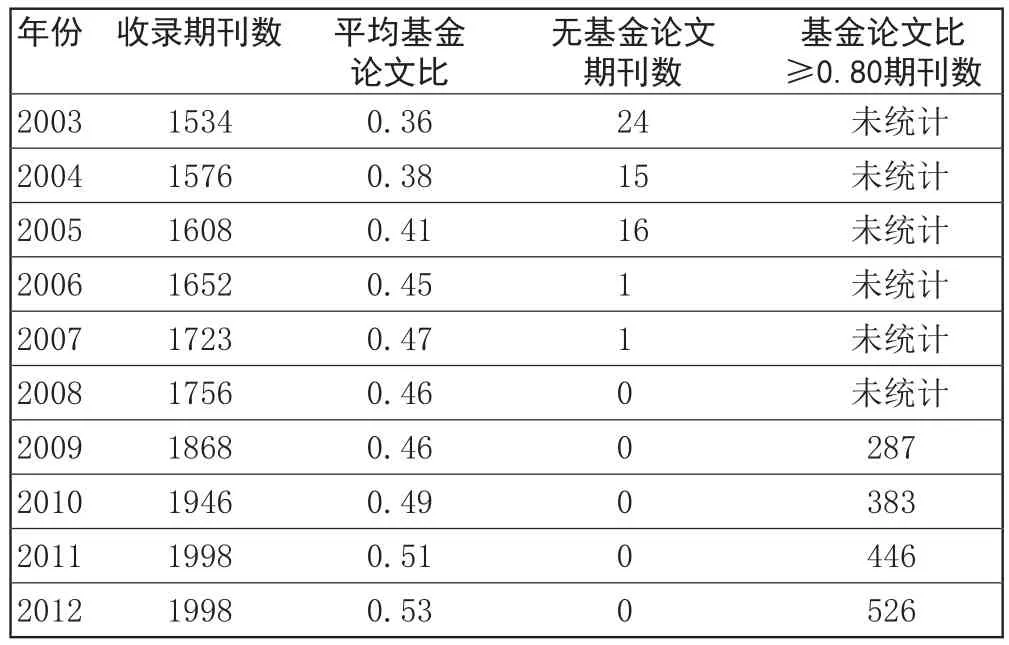

2003—2012年期間,盡管收錄的科技期刊逐年增加,但《中國科技期刊引證報告》統計的科技期刊平均基金論文比仍趁增長趨勢,從2003年的0.36增長至2012年的0.53。從2008年起,所有收錄的科技期刊均有基金論文刊登。值得強調的是,從2009年開始統計的資料顯示,基金論文比≥0.80的期刊數從2009年的287種增加至2012年的526種,增加近1倍,年均增幅逾20%。

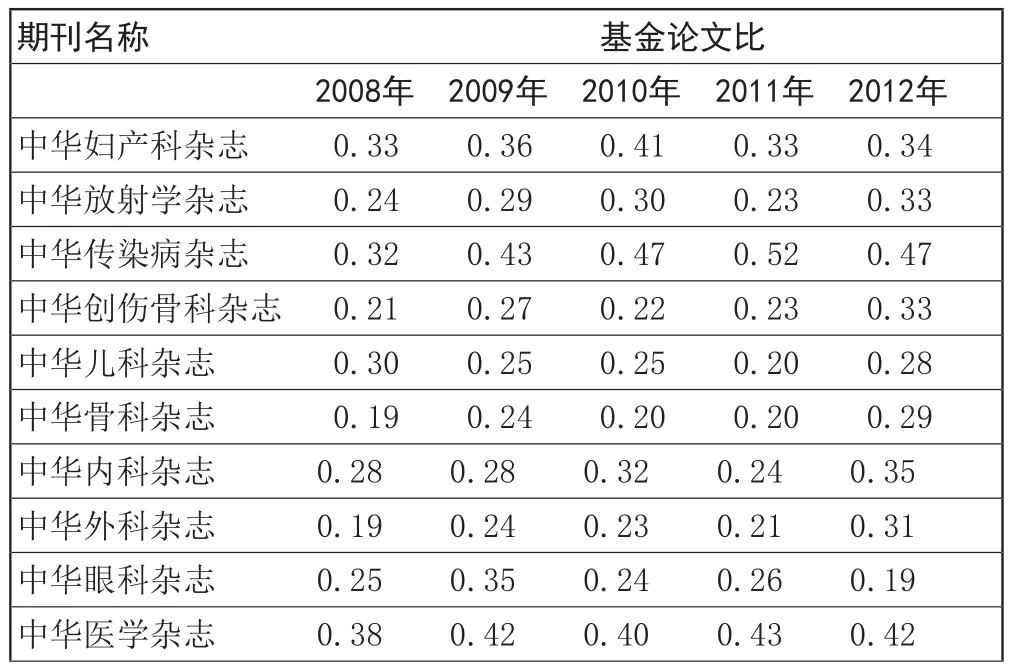

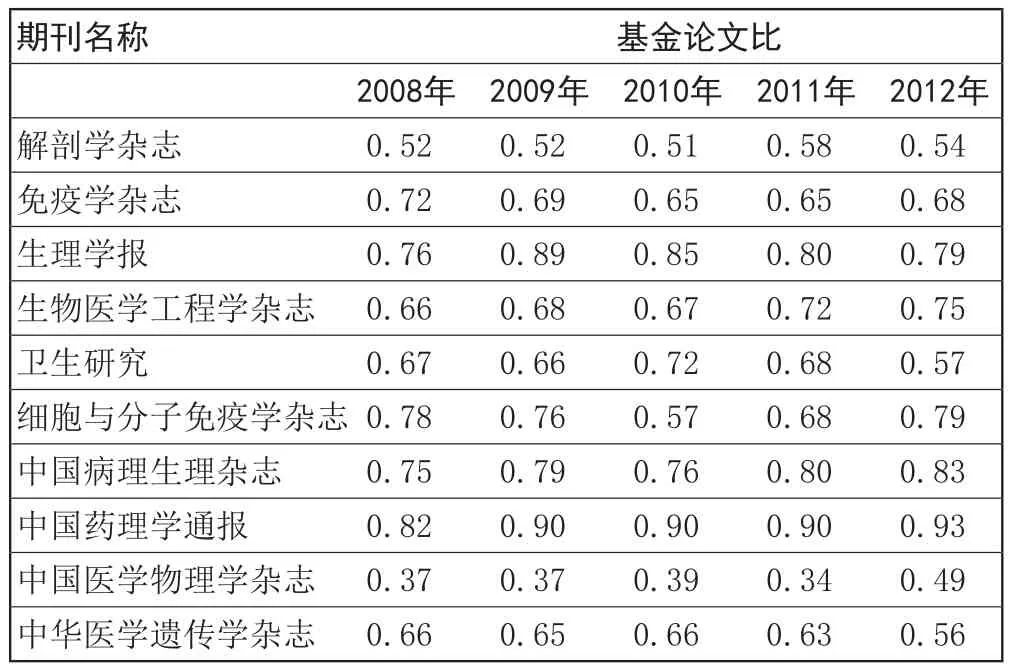

近5年,臨床醫學類期刊基金論文比平均<0.50,低于平均水平,基礎類中除中國醫學物理學雜志<0.50外,其他雜志>0.50,高于平均水平,臨床類與基礎類比較,差異有統計學意義(P<0.05,表2、3)。

單看每一種雜志的5年來的基金論文比,呈不穩定,但整體上升趨勢。

表1:2003—2012年期間收錄期刊基金論文比情況

表2:2008—2012年臨床醫學類期刊基金論文比情況

表3:2008—2012年基礎醫學類期刊基金論文比情況

四、討論

網上公布的2013年國家自然科學基金委員會年度報告[15]結果顯示,醫學科學部受到的資助力度最大,醫學科學部受資助的面上項目達到4072項,占全部資助項目的20.98%;資助金額達268.67億元,占全部資助金額的22.38%。國家自然科學基金委員會陳宜瑜主任指出,2012年擇優資助各類項目38411項,比2011年資助的34844項增加了3567項,增幅超過10%[16]。隨著基金資助項目的增長,每年基金論文的產出量也在迅速增長。但并非這些增長的基金論文都能平均分攤到各個期刊上,學科的不同可能導致期刊的基金論文比呈現較大的差異。本研究結果顯示,臨床醫學類科技期刊近5年的基金論文比徘徊在0.2~0.4之間,而基礎醫學類科技期刊近5年的基金論文比則高達0.4~0.9,差異有統計學意義(P<0.05)。因此,有必要對臨床醫學類科技期刊基金論文比偏低的這種現象進行分析,找出原因并制定對策。

(一)臨床醫學類科技期刊基金論文比偏低的原因

1.國家項目資助政策的影響。目前,臨床研究方面的基金論文數遠遠少于基礎醫學類期刊,根本原因主要在于,只有處于國際、國內領先水平的臨床醫療技術才能獲得科研立項,而相對于臨床研究,從小到基因大到神經、骨等醫學基礎方面的研究,更能得到國家投入大量人力物力的支持,也更容易立項并獲得基金資助。

2.從業人員自身條件的影響。臨床醫學類期刊基金論文少于基礎醫學類期刊的另一個重要原因,還在于兩類醫學工作從業人員整體水平的不均衡。在從事基礎醫學研究工作中,高學歷、高科研水平的高校或大醫院科研人員占了大部分,其中不乏某研究領域的學科帶頭人,其研究課題大多處于“高精尖”領域,因此也更加容易受到基金資助者的青睞,基金論文產出量也更多。另一方面,各級醫院的醫務人員學歷及科研水平參差不齊,整體水平要比高校或大醫院的科研人員要低,且還存在著不具備科研條件的基層醫院,得到的基金資助自然不多,產出量也因此大為減少。

3.期刊刊登文章類型的影響。在與臨床較為貼近的臨床醫學類期刊中,除了一小部分是報道醫學基礎研究的文章,絕大部分文章都是以報道臨床研究、臨床經驗為主,而醫學基礎研究方面的文章卻占了醫學界基金論文的大多數。

(二)多措施組合拳,提高基金論文比

1.設立特色欄目。大部分在讀研究生的畢業論文都是基金資助論文,而其對論文刊出的要求又最為迫切,原因在于其畢業答辯要以刊出的畢業論文作為基礎,但完成論文與畢業答辯之間的間隔時間又非常短。針對這一特點,期刊在欄目設置上靈活處理,為在讀碩士、博士研究生增設“研究生園地”“博士論壇”等特色欄目,以能夠在最短周期內刊出優秀的畢業論文,方便研究生參加畢業答辯。這不但有效提高了在讀研究生發表的基金論文數,也獲得了廣大研究生的肯定。

2.組織重點號。筆者認為,靈活組織重點號能夠較為直接、有效地吸引更多的優秀基金論文。幾年來,《中華創傷骨科雜志》通過多次組織如“骨組織工程”等不同內容的重點號,有效吸引了大批基金論文投稿,其中,“骨組織工程”重點號的20篇基金論文中甚至不乏國家級的重量級基金。

3.主動約稿。提前有針對性地對需要發表的基金論文進行摸底,并對相關情況了解清楚后主動約稿,以進一步提高基金論文的上稿率。一般來說,臨床項目的研究通常分階段進行臨床觀察,因此,最有效的方法是在這些項目的初期就開始向其帶頭人主動約稿,爭取該項目初、中、遠期論文的全部發表權。針對已經完成了初、中期論文發表的,努力爭取其中、遠期觀察結果的論文發表權。而且由于這些項目多是為了探討新試驗、新技術去解決一些臨床醫學難題而開展,因此讀者對其最終的研究結果都非常關注,如此一來,這些論文在增加期刊的基金論文數的同時,也有效吸引了讀者的關注,拓寬了讀者群。

(三)基金論文導致的誤區和弊端

1.基金論文并不受讀者歡迎。目前,基金論文被扣上了“高質量論文”的帽子,許多期刊對基金論文趨之若鶩。然而,筆者從萬方醫學網發布的“《中華創傷骨科雜志》2012年度學術分析報告”中發現,《中華創傷骨科雜志》1999年創刊至今期刊高被引論文前100名當中,基金論文僅有11篇,該結果表明:對于臨床醫學類期刊而言,基金論文≠高被引論文。

另外,根據讀者問卷調查結果顯示,《中華創傷骨科雜志》的讀者最喜歡的雜志欄目為“專家論壇”和“骨科教程”,而最不喜歡“實驗研究”欄目(該欄目文章均為基金論文)。因此,對于臨床醫學類期刊讀者而言,基金論文≠受歡迎論文。這可能與基層醫務人員看不懂深奧的基礎研究有關。

2.過分重視基金論文刊登的弊端。目前,因為考慮到期刊評價的影響,越來越多的科技期刊使盡渾身解數爭取基金論文,如優先錄用、實行特殊稿酬、減免版面費等。因為這些優惠政策,許多問題相應而生:(1)引發學術不端行為,作者隨意編造基金資助項目以獲得享受優先審稿、綠色通道或減免版面費等優惠政策。(2)把不相關的文章也掛靠在已獲得資助的課題中以相關文章發表。(3)忽視基金論文本身的質量,降低基金論文刊載的門檻,影響雜志的整體學術質量。(4)變相提高了非基金論文的刊載條件,嚴重打擊非基金論文作者的投稿熱情。(5)部分臨床醫學類期刊為了提高基金論文比,大幅增加基礎研究文章的刊登,偏離了“以臨床為導向”的辦刊宗旨。(6)會失去部分基層讀者。

(四)始終把學術質量放在第一位

筆者認為,期刊應該始終把論文學術質量放在第一位,對于基金論文,我們同樣歡迎,但不應本末倒置:(1)首先要嚴格核實基金論文的真實性,對于基金文章要求提供基金項目的相關證明文件,對于有異議的,可以利用網站(如國家自然科學基金委員會主頁上的科學基金網絡信息系統)進行查詢核實,杜絕濫竽充數的基金論文。(2)不管是基金論文還是非基金論文,均要遵循嚴格的“三審制”,注重審查文章的刊出價值,質量較差的基金論文照退不誤。(3)基金論文通過審稿可以錄用的情況下,如涉及畢業等對刊出時間有要求者,可在刊出時間上予以適當照顧。

五、結語

目前,雖然期刊間的競爭愈發激烈,但各編輯部應始終把期刊質量放在第一位,嚴格把好論文質量關,苦練內功,不斷提升期刊的影響力。而不能為了追求效率,只注重“花拳繡腿”,僅僅在提高期刊評價指標的形式上做文章。[本文系中國科協精品期刊工程學術質量提升項目(2013)]

[1]夏朝暉.基金論文比在科技期刊評價體系中的作用探析[J].中國科技期刊研究,2008,19(4):574-577.

[2]馬英.學術期刊應客觀看待基金論文比[J].天津科技,2009,17(6):90-92.

[3]嚴燕,顧冠華.“基金論文比”:一個欠科學的期刊評價指標[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2011,13(6):122-125.

[4]李曉紅,于善清,胡春霞,等.科技期刊評價中應重視“基金論文比”的作用[J].科技管理研究,2005(10):134-135.

[5]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2004版[M].北京:科學技術文獻出版社,2004.

[6]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2005版[M].北京:科學技術文獻出版社,2005.

[7]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2006版[M].北京:科學技術文獻出版社,2006.

[8]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2007版[M].北京:科學技術文獻出版社,2007.

[9]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2008版[M].北京:科學技術文獻出版社,2008.

[10]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2009版[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.

[11]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2010版[M].北京:科學技術文獻出版社,2010.

[12]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2011版[M].北京:科學技術文獻出版社,2011.

[13]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2012版[M].北京:科學技術文獻出版社,2012.

[14]中國科學技術信息研究所.中國科技期刊引證報告·2013版[M].北京:科學技術文獻出版社,2013.

[15]國家自然科學基金委員會.2013年度報告[R/OL]. http://www.nsfc.gov.cn/nsfc/cen/xmtj/pdf/2013_table.pdf.

[16]國家自然科學基金委員會.2012年度報告[R/OL]. http://www.nsfc.gov.cn/nsfc/cen/ndbg/2012ndbg/qy.html.