農村污水處理用高效絮凝菌株的篩選與鑒定

梁海恬+何宗均+高賢彪+吳迪+李妍+李峰+趙琳娜+錢姍+王德芳+田陽

摘 ? ?要:采用常規分離方法對采集樣品進行微生物分離,通過分析分離菌株對高嶺土懸液的絮凝效果,篩選出4株具有高生物絮凝活性的菌株,其中菌株X1801的絮凝率可達98.56%。采用形態學特征、生理生化方法和16S rDNA基因序列比對方法對該菌株進行分析,鑒定該菌株為簡單芽孢桿菌(Bacillus simplex),菌株應用于污水處理表現出較強絮凝活性。

關鍵詞:農村污水;絮凝菌株;16S rDNA;絮凝特性

中圖分類號:S224.21 ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? DOI 編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2015.12.006

Screening and Identification of Bio-flocculate Producing Strain for Rural Wastewater Treatment

LIANG Hai-tian, HE Zong-jun, GAO Xian-biao, WU Di, LI Yan, LI Feng, ZHAO Lin-na, QIAN Shan, WANG De-fang, TIAN Yang

(Tianjin Institute of Agricultural Resource and Environmental Science, Tianjin 300192,China)

Abstract: This study focus on the bacterial screened from different samples by means of common bacteria screening and purification method. Based on the effect of kaolin suspending liquid test, 4 strains were obtained. The flocculating rate of strain X1801 reached 98.56%. According to morphological characteristics, physiochemical test and 16S rDNA gene sequence analysis, strain X1801 was identified as Bacillus simplex, and it showed significant flocculation effect on the wastewater treatment.

Key words: rural wastewater;bio-flocculation strain;16S rDNA; flocculation characteristic

目前,我國城鎮地區污水基本納入下水管網,輸送至大型污水處理廠進行集中處理,水處理的技術能力已達到一定水平,絮凝技術常作為重要的基本操作單元被廣泛應用[1-3]。農村經濟快速發展的同時,污水排放量也日益增加,由于這類污水經過處理后多排放至河流、湖泊等受納水體中,因此,農村污水處理工藝的安全性是關系農村生態環境和食品安全的重要問題。生活污水處理主要分為好氧生物處理、厭氧生物處理和自然生物處理,在實際中為了提高處理效率,達到排放要求,常采用多種處理技術復合應用[4-5],絮凝沉降法由于具有成本低、工藝簡單、效果穩定等特點,在污水一級處理工藝中占有重要地位[6-9]。

由于無機絮凝劑和有機高分子絮凝劑在使用安全性方面存在一定問題,因此易降解、無二次污染的生物絮凝劑在污水處理工藝上的研究越來越受到關注[10-11]。生物絮凝劑是一類由微生物代謝產生的具有絮凝功能的高分子物質,對水體中的懸浮物、金屬離子等具有一定的吸附作用。已有研究表明,微生物絮凝劑可以有效地應用于生活廢水和工業污水的處理。例如蘇曉梅等[12]研究發現,生物絮凝劑MAC37在黏合劑廢水處理中具有較好的應用效果。Li O等[13]的研究表明,Paenibacillus etgii B69菌株產生的絮凝劑不僅對市政污水具有很好的絮凝澄清作用,對于染料廢水、重金屬污染也具有良好的去除作用,具有絮凝功能的微生物涵蓋多種群,涉及細菌、真菌、放線菌等,其應用領域也日益廣泛[14-16]。本研究從多種類型的采集樣品中篩選出一株具有高絮凝活性的微生物菌株,并對其進行了鑒定和絮凝特性研究,為該菌株在水處理領域的進一步應用提供依據。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

菌種來源:試驗菌株篩選自污水處理廠、菜園土等地的采集樣品,經微生物富集、分離、培養、純化及傳代穩定性檢驗后得到菌株的純培養物,實驗室低溫保藏。

分離培養基:葡萄糖10 g,K2HPO45 g,MgSO4·7H2O 0.2 g,脲0.5 g,KH2PO4 2 g,NaCl 0.1 g,酵母膏0.5 g,蒸餾水1 000 mL, pH值7.5。

發酵培養基:葡萄糖20 g,(NH4)2SO4 2 g,KCl 0.5 g,K2HPO4 0.5 g,MgSO4·7H2O 0.5 g,蒸餾水1 000 mL, pH值7.5。

所用試劑為國產分析純,市售。

1.2 試驗方法

1.2.1 菌株的篩選 絮凝菌株的初篩方法:采用平板梯度稀釋法對新鮮樣品進行分離,將梯度稀釋后的菌液均勻涂布于分離培養基上進行恒溫培養,挑取單菌落進行平板劃線,以獲得純培養物。采用高嶺土絮凝法對菌株進行絮凝效果初篩,觀察各菌株是否具有形成絮狀沉淀的特性。

絮凝菌株的復篩方法:對具有絮凝能力的分離菌株進行液體培養獲得48 h發酵液,采用高嶺土絮凝法進行絮凝效果測定,以高嶺土懸濁液為空白對照,各處理靜置10 min后,使用721型分光光度計測定上清液在550 nm處的OD值。選取絮凝效果好的菌株進行傳代穩定性檢驗,低溫保藏。

絮凝率的計算公式如下:

μ=[(A1-B1)/A1]×100%

其中,A1表示空白對照在550 nm處的吸光度OD550,A1表示菌發酵液在550 nm處的吸光度OD550,μ表示加入絮凝發酵液后水中懸浮物的去除率。

1.2.2 菌株的鑒定 (1)形態學觀察。將純培養物接種于三角瓶中,28 ℃培養24 h,涂布于平板培養基上,28 ℃培養48 h后觀察菌落形態,采用革蘭氏染色法進行菌體形態觀察。

(2)生理生化測定。試驗方法參照《常見細菌鑒定手冊》進行 [17-18],主要包括染色試驗、細胞形態學觀察、糖發酵試驗、淀粉水解試驗等。

(3)菌株。16S rDNA基因序列分析 采用TIANGEN試劑盒DP209對目標菌株進行基因組DNA提取,操作步驟依據試劑盒說明書。

提取基因組DNA后,對16S rDNA進行PCR擴增,所用引物為通用引物,正向引物PF 5-GAG AGT TTG ATC CTG GCT CAG-3和反向引物PR 5 -AAG GAG GTG ATC CAR CCG CA-3。PCR反應體系總體積為50 μL:Premix 20 μL,引物各1 μL,模板DNA 2 μL,超純水26 μL。PCR程序:95 ℃ 7 min;35循環(95 ℃ 45 s,56 ℃ 45 s,72 ℃ 90 s);72 ℃ 10 min。PCR擴增結束后,用1%瓊脂糖凝膠電泳進行產物分析后,TIANGEN膠回收試劑盒對目標片段進行回收并測序。

將測序結果16S rDNA序列發送到NCBI數據庫中進行BLAST搜索,選取相似度高的序列,采用鄰接法構建系統發育樹,確定菌種分類,構建系統發育樹所用軟件為MEGA5.05和Custal X。

1.2.3 絮凝菌對污水懸浮物指標(SS)的去除效果研究 取1環生長良好的絮凝菌株斜面培養物至裝有250 mL種子培養基的500 mL三角瓶中,28~30 ℃搖床150 r·min-1培養48 h,離心后獲得上清生物絮凝劑。

采集污水樣品,置于實驗室小型絮凝反應器中,調節反應體系pH值至8.0,將生物絮凝劑按1%,3%,5%,7%,9%的比例加入反應器中,攪拌均勻后靜置30 min測定反應器水樣中的懸浮物指標(SS)。懸浮物指標(SS)的測定方法參考GB 11901-1989水質懸浮物的測定重量法。

2 結果與分析

2.1 絮凝高效菌株的篩選

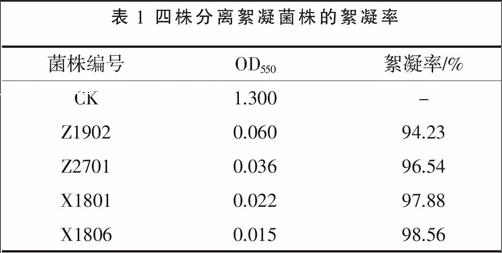

對采集樣品中的絮凝微生物進行初篩后,獲得4株具有較高絮凝活性的菌株,采用高嶺土絮凝法進行復篩。復篩結果表明(表1),絮凝效果較好的菌株Z2701、Z1902、X1801和X1806絮凝率分別為94.23%,96.54%,97.88%,98.56%,其中菌株X1801形成的絮狀顆粒較大,絮凝沉降速率較快,穩定性好,本研究選取絮凝效果最好的菌株X1801進行菌株鑒定和絮凝特性研究。

2.2 菌株形態及生理生化試驗結果

如圖1所示,通過對分離得到的純培養物進行平板涂布,觀察到該菌株生長旺盛,好氧型。菌落形態為乳白色半透明狀圓形菌落,表面突起,菌落邊緣較為整齊,用接種環挑取菌落時感覺質地粘稠。

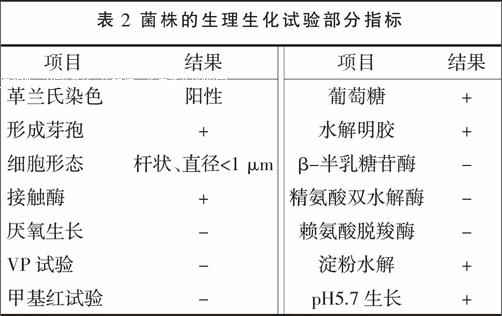

表2顯示的是菌株的部分生理生化試驗結果,對菌株進行革蘭氏染色,顯微鏡觀察菌體呈革蘭氏陽性(G+),桿狀細胞,有芽孢形成,菌體大小為0.3~1 μm×2.0 ~3 μ m,呈單個或V字型排列。菌株的部分生理生化試驗結果見表2,該菌株為革蘭氏陽性桿菌,細胞形狀為桿狀,細胞直徑<1 μm,有芽孢,接觸酶、淀粉水解、水解明膠均為陽性,厭氧生長陰性,甲基紅試驗陰性,β-半乳糖苷酶、精氨酸雙水解酶、賴氨酸脫羧酶陰性, pH值5.7生長。

根據菌株的形態學及生理生化試驗結果,參照《伯杰氏細菌鑒定手冊》,初步判斷該菌株的形態學特征和生理生化特征與芽孢桿菌屬相近。

2.3 菌株16S rDNA基因序列分析

圖2顯示的是對絮凝菌株的目標片段進行PCR擴增后,采用1%瓊脂糖凝膠電泳進行檢驗,所用Marker為DL5000,獲得大小約為1 400 bp左右的產物條帶。對目標條帶進行產物回收,測序結果顯示該菌株的16S rDNA核苷酸序列長度為1 427 bp,將該序列在NCBI數據庫中進行BLAST搜索,獲得13條相似度較高的模式菌株16S rDNA序列。采用鄰接法進行聚類分析和系統發育樹構建,構建的系統發育樹如圖3所示。

試驗結果表明,絮凝菌株X1801在發育樹中位于芽孢桿菌屬(Bacillus)分支中,系統分類支持率較高。并且與標準模式菌株Bacillus simplex的同源性高達92%,提示該絮凝菌株可能與菌株Bacillus simplex相似度較高,結合菌株的形態學特征及生理生化特征,該菌株鑒定為簡單芽孢桿菌(Bacillus simplex)。

2.4 對污水懸浮物指標(SS)的去除效果

使用實驗室小型絮凝反應器對菌株X1801的生物絮凝效果進行研究,采集污水的初始懸浮物SS平均濃度為70.39 mg·L-1,分別按比例加入1%,3%,5%,7%,9%生物絮凝劑后,攪拌均勻后靜置30 min取樣進行測定,檢測結果如圖4所示,絮凝率分別為56.61%,62.54%,68.13%,69.23%和71.37%,處理后污水的懸浮物指標SS基本達到國家二級排放標準。

3 結論與討論

(1)本研究從多種類型的采集樣品中篩選到1株具有較高絮凝活性的微生物菌株X1801,對其絮凝特性進行了初步的研究,經形態學特征和生理生化試驗,結合菌株16S rDNA基因序列分析,鑒定該菌株為簡單芽孢桿菌(Bacillus simplex)。絮凝菌株X1801在實驗室小型絮凝反應器中應用試驗表明,對污水SS具有較好的絮凝效果,處理后水中懸浮物指標基本達到國家排放標準,具有一定的應用前景。

(2)由于農村地區的污水排放具有分散,產量低等特點,收集處理的難度較大,現有農村污水幾乎50%以上未經處理,直接排放至自然水體和土壤中,或直接進行農田回用。農村是種植、養殖業聚集地,具有食品生產轉化功能,因此,農村地區的水安全問題更關乎食品安全問題,出水的安全性要求應更加嚴格。傳統的無機絮凝劑和有機高分子絮凝劑所呈現的弊端更加明顯,對水處理劑的安全性要求更高,因此,亟需開發適合農村污水處理的生物絮凝劑。本研究對象生物絮凝菌株X1801具有較高的絮凝活性,有利于開發出一種穩定的生物絮凝劑,用于農村污水處理。

(3)國內外有很多關于生物絮凝菌株研究的報道,但將簡單芽孢桿菌應用農村污水處理生物絮凝工藝上的報道較少[19],具有較好的應用轉化前景。但由于微生物絮凝劑受到生產成本高、環境穩定性差等特點的制約,在實際應用中一直存在一定的瓶頸,因此,今后的研究應關注生物絮凝劑工業化生產工藝的研究。

參考文獻:

[1] 張亞文,胡東升,彭炳乾.水處理絮凝劑研究進展[J].石化技術與應用,2009(27):470-477.

[2] 胡勇有,高寶玉.微生物絮凝劑[M].北京:化學工業出版社,2007.

[3] 毛艷麗,閆永勝,劉瑞群,等.微生物絮凝劑及其產生菌的研究新進展[J].微生物學通報,2008,35(10):1616-1620.

[4] ?何景蘋.城市污水處理技術分析[J].黑龍江科技信息,2011 (6):198-199.

[5] ?張自杰.排水工程[M].4版.北京:中國建筑工業出版社,2000.

[6] 施春陽,劉兵昌.微生物絮凝劑的研究和應用進展[J].污染防治技術,2013,26(3):48-51.

[7] 李雅梅,謝海燕,王純利,等.微生物絮凝劑在棉槳廢水中的應用[J] .中國環保產業, 2015(6): 28-32.

[8] 顧美英,朱靜,宋素琴,等. 一株產微生物絮凝劑新菌種的鑒定及功能特性[J] .環境工程學報,2014(8):1208-1213.

[9] 吳涓,費文硯.微生物絮凝劑的絮凝特性及其脫色能力的研究[J].生物學雜志,2008(2):30-32.

[10] 李妍,高賢彪,趙琳娜,等.處理畜禽糞污的微生物絮凝劑產生菌的篩選[J] .天津農業科學,2008,14(4):24-26.

[11] 何宗均,高賢彪,李妍,等.微生物絮凝劑與聚合三氯化鋁絮凝豬糞水的應用研究[J] .天津農業科學,2008,14(5):39-42.

[12] 蘇曉梅,張慧芳,申秀英,等.復合菌群產絮凝劑MAC37的特征及其在黏合劑廢水中的應用[J].環境科學研究,2012,25(3):340-345.

[13] LI O, LU C, LIU A, et al. Optimization and characterization of polysaccharido-based bioflocculant produced by Paen ibacillus olgii B69 and its application in wastewater treatment[J].Bioresource Technology, 2013, 134(1):87-93.

[14] PATIL S V, PATIL C D, BIPINCHANDRA K S, et al. Studies on characterization of bioflocculant exopolysaccharide of Azotobacter indicus and its potential for wastewater treatment[J]. Applied Biochemistry and Biotechnology,2011,163(4):463-472.

[15] 韓艷霞,胡斌杰,姬紅.微生物絮凝劑產生菌的篩選及其培養條件優化[J].化學與生物工程,2010,30(3):206-208.

[16] 余郭麗,詹夢婷,樓高,等.絮凝微生物QM-1的篩選及其絮凝特性研究[J].浙江大學學報,2013,13(2):25-30.

[17] 東秀珠,蔡妙英.常見細菌鑒定手冊[M].北京:科學出版社,2001.

[18] 布坎南R E,吉本斯N E.伯杰氏細菌鑒定手冊[M].中國科學院微生物研究所,譯.8版.北京:科學出版社,1984:622-651.

[19] 薛冬,黃向東,靳朝喜.簡單芽孢桿菌產高效微生物絮凝劑.環境工程學報,2012,6(8):2897-2902.