南通:紅十四軍誕生的地方

□楊自度

南通是江蘇省開展革命斗爭最早、堅持時間最長的老區,老區面積占全市95%以上。作為土地革命時期的紅十四軍、抗日戰爭時期的新四軍和解放戰爭時期華中解放軍的重要根據地之一,南通為中國革命的勝利作出了巨大貢獻,全市僅記錄在冊的革命烈士就有近2萬人。

1928年3月,在江蘇省委農委書記王若飛直接指導下,如、泰兩縣縣委共同決定舉行“五一”農民大暴動,分別于4月30日、5月1日正式豎起了武裝起義的紅旗,隨后建立了“如泰工農紅軍”。中共中央軍委和江蘇省委決定在此基礎上,組建江蘇境內第一支正式的工農紅軍武裝——中國工農紅軍第十四軍。1930年4月3日,紅十四軍在如皋宣告成立。

抗日戰爭爆發后,新四軍在建立以茅山為中心的抗日根據地的同時,派挺進縱隊北上,建立以黃橋為中心的蘇中(蘇北)抗日根據地,從根本上改變了蘇北地區敵我軍事力量格局,從此新四軍成為蘇北抗日的主要力量。蘇中、蘇北抗日根據地連片發展,占南通地區總面積95%的土地都在我黨我軍和抗日民主政府的掌控之下。

南通被學界稱為“中國近代第一城”。在中國近代文化科教史上,南通創辦了第一所師范學校、第一座民間博物苑、第一所紡織學校、第一所刺繡學校、第一所新型戲劇學校、第一所中國人辦的盲啞學校和第一所氣象站等。

南通瀕江臨海,擁有眾多獨具江風海韻的自然、人文景觀。濠河風景區、狼山風景區、海安青墩新石器文化遺址、如東海上迪斯科、海門蠣蚜山國家海洋公園等聞名遐邇。

1.紅色旅游

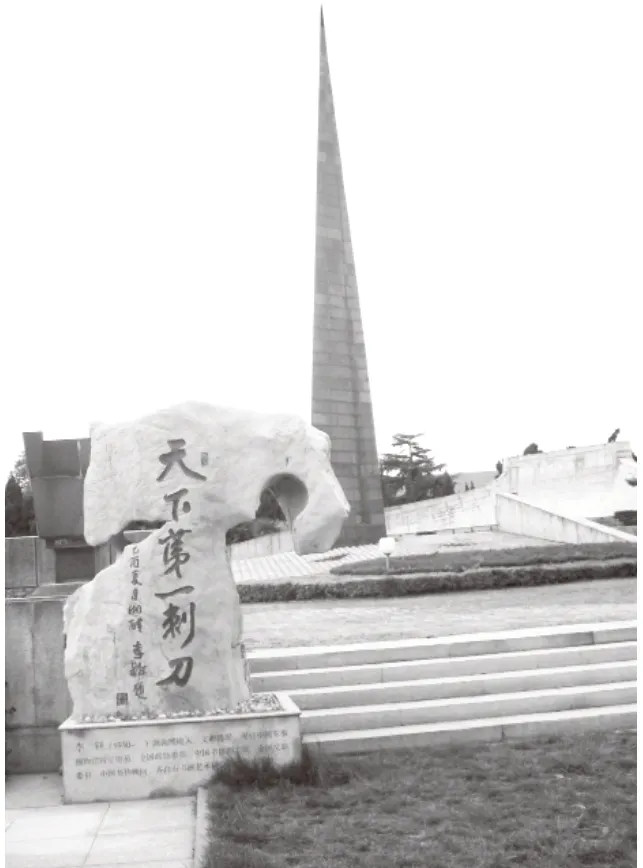

中國工農紅軍第十四軍紀念館

中國工農紅軍第十四軍紀念館位于如皋市。1930年4月3日,中國工農紅軍第十四軍在如皋賁家巷正式成立。

2010年4月底落成的紅十四軍紀念館,是目前江蘇境內唯一可追溯至土地革命時期的紅色旅游景點。

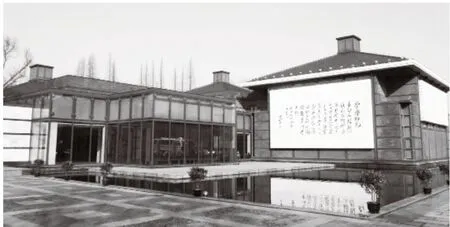

蘇中七戰七捷紀念館

位于海安縣城的蘇中七戰七捷紀念館,是江蘇省愛國主義教育基地、江蘇省文物保護單位。1946年7月 至8月,粟裕、譚震林指揮華中野戰軍在江蘇中部沿江地區與12萬國民黨軍隊作戰,連續取得宣泰、皋南、海安、李堡、丁堰、邵伯、如黃路等七次戰斗的勝利,延安總部稱其“七戰七捷”。

2.自然風光

海門蠣岈山國家海洋公園

海門蠣岈山是在一大片淤泥中出現的牡蠣礁。蠣岈山的神秘之處在于入水為礁出水為山,被當地人稱為“沉浮山”。它似山非山,似島非島,潮落時露出海面為島,潮漲時隱入海水成礁。

狼山風景區

狼山坐落于南通市區南部,山上樹木蔥郁,古跡眾多,主要景點有千年古剎廣教寺、駱賓王墓、三仙祠、支云塔等。狼山還是中國的佛教名山,是禮佛祈福的勝地。

3.人文景觀

南通博物苑

位于南通市區濠河之濱的南通博物苑,由晚清狀元張謇于1905年創辦,是中國人獨立創辦的第一座公共博物館。

如皋水繪園

如皋水繪園始建于明萬歷年間。園子與蘇州園林媲美,小橋流水、亭臺樓閣,景觀精致。這里曾是明末“秦淮八艷”之一的董小宛與江南才子冒辟疆棲隱之地。