光學相干斷層掃描成像系統中消偏振分光膜的研制

陳童,侯習平,付秀華

(1.長春理工大學 光電工程學院,長春 130022;2.63863部隊)

光學相干斷層掃描成像(Optical Coherence Tomography,OCT)是一種對物質內部結構進行光學信號獲取與處理的高敏感性檢測的光學技術,在醫學成像技術和工業材料檢測等方面有著廣泛的應用[1-4]。OCT系統通過對比反射光和參考光的信號延遲與反射強度的差值,分析被檢測物體的內部結構。因此為了獲取準確的光信號,高質量的消偏振分光膜起到了非常關鍵的作用。根據所查資料可知,國內外對不同類型的消偏振膜進行了研究[5-15],在《可見/紅外寬光譜分色片偏振調控的設計》中采用誘導透射理論設計了可見近紅外波段不同偏振度的膜系。在《寬波段7∶3消偏振分光膜的設計及鍍制》中采用解析法、Needle優化法和變尺度優化法對膜系進行了優化設計,并分析了設計膜系的可鍍制性。在《BirefringentNon-polarizingThinFilm Design》中介紹了傾斜入射時雙折射消偏振薄膜的設計方法。雖然這些對不同類型的消偏振薄膜進行了研究,但是未對實際鍍制的結果進行系統分析,要求在1310±50nm波段1∶1分光,且偏振度小于5%的消偏振薄膜還未見報道。

本文針對光學相干斷層掃描成像系統的使用要求,研制高質量的消偏振分光膜。根據實際鍍制情況,采用Macleod膜系設計軟件對膜系及鍍膜結果進行分析,在制備過程中對敏感度較高的膜層進行重點監控,并改善鍍膜工藝降低了膜層的監控誤差。

1 膜系設計

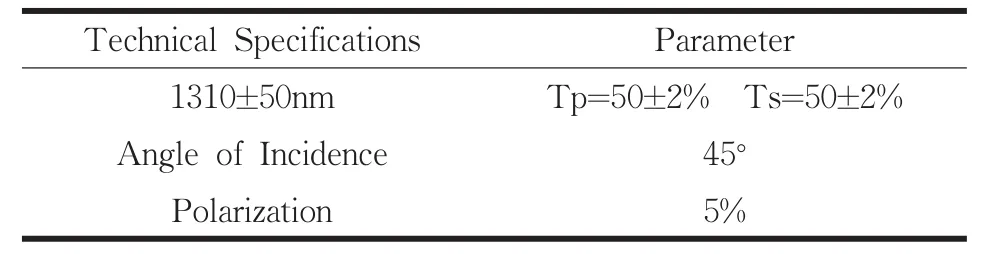

針對光學相干斷層掃描成像系統對分光棱鏡的要求,具體的膜系技術指標如表1所示。

表1 消偏振分光膜的參數要求

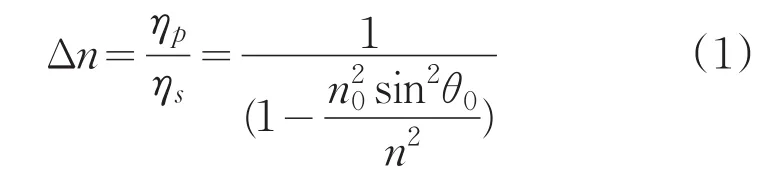

當光線傾斜入射時,由于P光和S光的光學導納不同,必將引起偏振分離現象[16],偏振分離:

其中,ηp與ηs分別表示P光和S光的光學導納,θ0為入射角度,n0為入射介質折射率,n為等效膜層的折射率。Δn是一個恒大于1的量,當入射角確定,入射介質折射率越高,偏振偏離就越大。對于在光學相干斷層掃描成像系統中,這種偏振效應會對成像系統造成信號干擾,因此在膜系設計時,應盡量減小薄膜的偏振效應。對于膜系為:(0.5H L 0.5H)的組合,在λ=λ0/2的波長位置的偏振分離為:其中,EP與ES分別表示P光和S光的光學導納,ΔnH與ΔnL分別為高低折射率膜層所產生的偏振分離,當ΔnL=(ΔnH)3時,膜層組合在該波長位置無偏振分離,但是由于基片與入射介質間仍存在偏振分離,因而僅僅利用消偏振膜層組合還是無法達到消除整個薄膜系統的偏振效應。

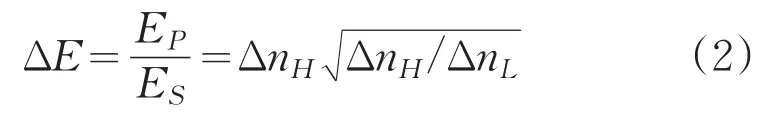

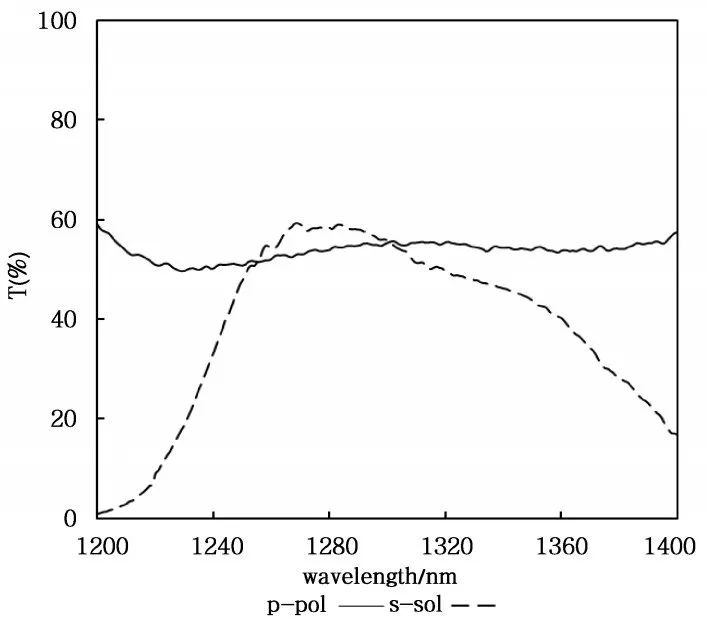

為了消除薄膜系統的偏振效應,可采用三種薄膜材料構成的膜系結構[17],使得整個薄膜系統的P光和S光分量具有相近的光學導納,從而起到消偏振的作用。選擇Sub|(MLMH L MHMHML)^m MLMH H|Glass,作為膜系設計的初始膜系,入射角度為45°,參考波長為1310nm,其中m代表膜堆循環的次數,Sub為K9基底,Glass表示入射介質為K9,H、M和L分別代表Ti3O5,Al2O3和MgF2的1/4中心波長的光學厚度,借助Macleod膜系設計軟件針對成像系統的參數要求設定優化目標,并利用Compact Design功能限定膜層最小厚度為20nm,結合Optimac和Needle Synthesis兩種優化方法進行優化設計,整理后得到的膜系為:Sub|1.2809H 0.5L 2.5872M 0.6793H 1.3272M 0.7839H 0.5L 0.9643M 0.6629H 0.6L 0.703H 0.894M 0.6L 0.8491H 1.2833M 1.0852H 1.2744M 0.8888H 0.5L 0.8894M 0.7064H 0.6L 0.6822H 0.8307M 0.6L 0.8452H 1.2954M 1.1446H 1.391M 0.8L 1.3042M 0.4709H|Glass,理論光譜曲線如圖1所示。

圖1 消偏振分光膜的理論設計光譜曲線

如圖1所示,理論設計P光和S光在1260~1360nm波段平均透射比為49.98%與50.01%,偏振度小于1%,滿足使用要求。

2 薄膜制備

本實驗采用日本光馳OTFC-1300真空鍍膜機鍍制。該設備配有雙電子槍和RF射頻離子輔助蒸發系統,后者能對成膜前基片進行預清洗,使得基片表面活化,且在鍍制過程中給予沉積粒子較大的動能,增加膜層的附著力,提高薄膜的機械性能。

鍍膜采用Lightratiopeak的監控方式監控,該種監控方式能夠通過對光控信號的計算監控任意厚度的膜層,并且會根據實際監控的光量值判停,與光學極值法相比具有較高的監控精度。

采用體積分數為3∶1的無水乙醇和無水乙醚的混合溶液對K9基片進行清洗,襯底溫度為250℃,本底真空為2.0E-3Pa。根據膜料的特性,以及鍍膜的穩定性,經過多次試驗,選定Ti3O5,Al2O3和MgF2的沉積速率分別為3.5A/s,4A/s,8A/s。鍍膜前14層選用1200nm作為監控波長,后18層選用1550nm作為監控波長。

3 測試結果與分析

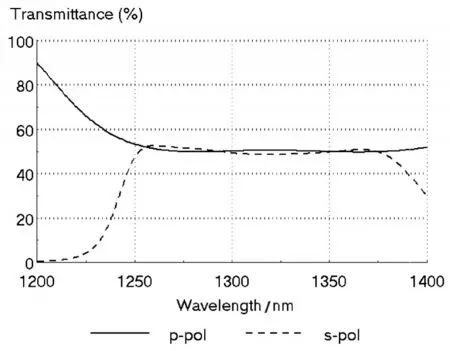

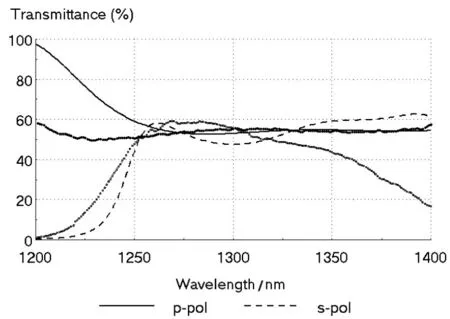

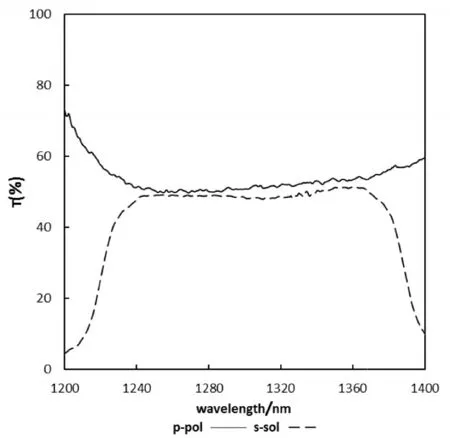

采用Lambda950分光光度計對試驗片進行測試,測試光譜曲線如圖2所示。

圖2 消偏振分光膜的測試光譜曲線

由圖2可知,1260nm到1360nm波段P光平均透射比為54.36%,S光平均透射比為51.71%,偏振度大于10%,不滿足使用要求。選擇Macleod軟件的Reverse Engineering模塊對實際測試曲線進行模擬,模擬后發現通過整體改變Ti3O5,Al2O3和MgF2的光控tooling值無法讓模擬結果與實測曲線非常接近。模擬結果如圖3所示。

圖3 測試曲線模擬圖

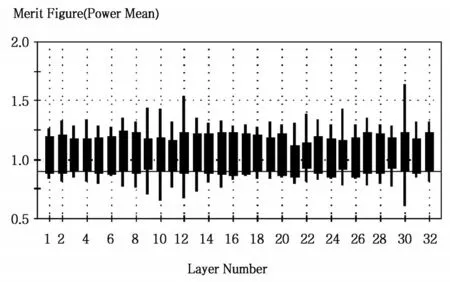

運用Independent Sensitivity功能對膜層敏感度進行分析,分析結果如圖4所示。

圖4 膜層敏感度分布圖

如圖4可知,膜層在第12層與第30層的相對靈敏度較高,當單獨調整每層膜的厚度后發現,所模擬的結果與實際測試曲線誤差較小,如圖5所示。

圖5 調整每層膜厚度的測試曲線模擬圖

對比兩種模擬結果,分析實際鍍膜結果不滿足要求的主要有以下兩種原因:(1)鍍膜時采用多個監控波長,由于光控系統在不同波段信號強度不同,因而導致不同監控波長的光控tooling值有細微的差距。(2)第12,30層的Final Swing分別為184.2和192.1,相比其他膜層較大,模擬得知,其兩層模擬厚度與理論設計相差較大,分析原因后發現Final Swing過大會導致實際計算的光量值與理論值有較大差距,使得膜厚誤差增大。

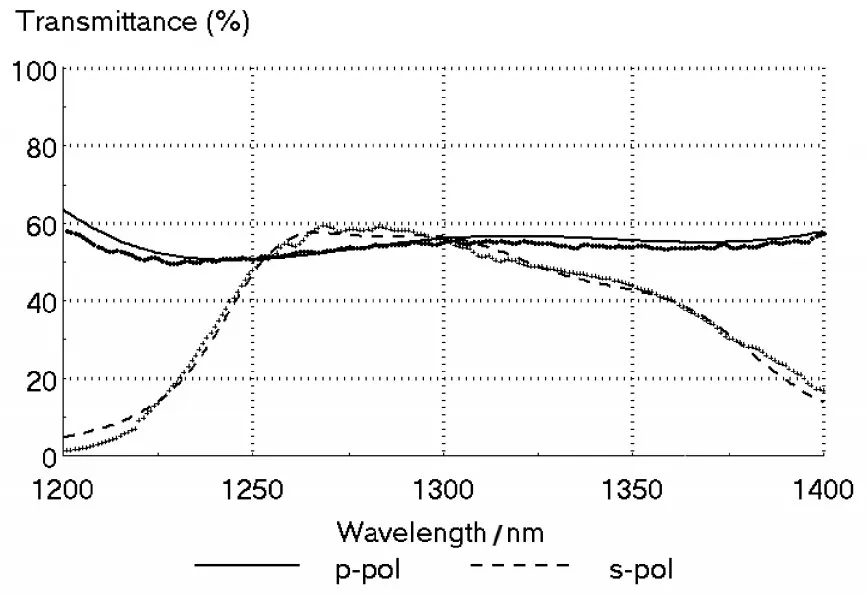

根據這兩種原因,針對敏感度相對較高的膜層,進行重點監控,根據其Final Swing的大小,通過更換波長的方式,避免出現Final Swing過大或過小的情況,并對實際鍍膜的每個監控波長分別模擬其光控tooling值,這樣可有效的降低膜層的監控誤差。修改膜層的監控方式后,進行鍍膜,得到的測試結果如圖6所示。

由圖6可知,修改膜層的監控方式后的P光平均透射比為51.47%,S光平均透射比為49.11%,偏振度為4.59%。比之前有了較大的改善,且P光和S光的光譜性能均滿足光學相干斷層掃描成像系統的使用要求。

圖6 工藝改善后的測試曲線

4 環境測試

(1)機械牢固度測試:采用黏性強大較大的高溫膠帶對膜層表面緊緊粘貼并沿薄膜表面垂直迅速拉起,重復幾次,薄膜未有脫膜現象。

(2)水煮測試:將該測試片放在離子水中進行加熱沸騰2小時后,觀察未有脫膜現象。

(3)高溫測試:將消偏振分光片放置于400℃的高溫中進行烘烤2h后,并進行階梯退火,觀察膜層表面未出現明顯的皺褶現象。

(4)濕度測試:將基片放置在濕度為95%的環境下12h,膜層表面未有明顯的變化。

5 結語

采用電子束加熱真空蒸鍍研制消偏振分光膜。借助Reverse Engineering模塊對測試結果進行模擬,并對監控誤差原因進行分析,根據不同監控波長選擇不同的光控tooling值,并分析膜系的膜層敏感度,針對敏感度值相對較高的膜層,根據Final Swing的大小進行重點監控,有效地降低了監控誤差。

[1]毛幼馨,郭建平,梁艷梅,等.低相干光斷層掃描系統的噪聲分析與研究[J].光學學報,2005,25(3):342-330.

[2]曾楠,何永紅,馬輝,等.應用于珍珠檢測的光學相干層析技術[J].中國激光,2007,34(8):1140-1145.

[3]徐向群,吳柳.不同結構生物組織光透明作用比較[J].中國激光,2006,33(7):998-1002.

[4]季寶玲.光學相干斷層成像術測量視網膜神經纖維層厚度在青光眼早期診斷中的意義[J].國際眼科雜志,2007,7(4):1019-1021

[5]高曉丹.寬波段7:3消偏振分光膜的設計及鍍制[J].紅外與激光工程,2013,42(5):1302-1305.

[6]王文梁.近紅外消偏振分光膜設計[J].強激光與粒子束,2011,23(12):3275-3278.

[7]QI Hongli,HONG Ruijin,HE Hongbo,et al.Birefringent non-polarizing thin film design[J].Science in China Ser.E Engineering& Materials Science,2005,48(1):61-69.

[8]GU Peifu,ZHENG Zhenrong.Design of non-polarizing thin film edge filters[J].Journal of Zhejiang University Science A,2006,7(6):1037-1040.

[9]史金輝,王政平.消偏振分光棱鏡的設計與性能分析[J].哈爾濱工程大學學報,2008,29(9):1019-1022.

[10]Jerzy Ciose,Dobrowolski J A,Glenn A Clarke,et al. Design and manufacture of all-dielectric non-polarizing beam splitters[J].Opitical society of America,1999,38(7):1244-1250.

[11]WANG Dan,FAN Zhengxiu,HUANG Jianbing,et al.Symmetrical periods used as matching layers in multilayer thin film design[J].Chinese Optics Letters,2006,4(11):675-677.

[12]LI Daqi,LIU Dingquan,ZHANG Fengshan.Control of Polarization for the visible infrared broadband dichroic beamsplitter at oblique incidence[J].Acta Photonica Sinica,2011,40(1):5-8.

[13]Xu X,Shao J,Fan Z.Nonpolarizing beam splitter designed by frustrated total internal reflection inside a glass cube[J].Applied optics,2006,45(18):4297-4302.

[14]唐晉發,顧培夫,劉旭,等.現代光學薄膜技術[M].杭州:浙江大學出版社,2006:172-179.

[15]Wang Z P,Shi J H,Ruan S L.Designs of infrared non-polarizing beam splitters[J].Optics&Laser Technology,2007,39(2):394-399.