論農村城鎮化指標體系的構建

———基于新型城鎮化視角

○盧 揚 安 佳 羅世聰

(吉林財經大學 吉林 長春 130117)

論農村城鎮化指標體系的構建

———基于新型城鎮化視角

○盧 揚 安 佳 羅世聰

(吉林財經大學 吉林 長春 130117)

隨著戶籍制度的改革,中國逐漸由二元社會邁入了一元社會,這意味著中國城鎮化走入特殊的時期。本文基于新型城鎮化視角,力求科學全面地建立新型城鎮化綜合指標體系。

新型城鎮化 指標體系 綜合評價

一、引言

城鎮化作為我國最大的內需潛力和最大的改革紅利所在,始終伴隨著我國的經濟發展。城鎮化在不同階段、不同政策下有著不同的含義。2014年修訂的新型城鎮化是否能成為促進中國經濟再續“奇跡”的關鍵變量,受到政府部門和學術界的極大關注。

新型城鎮化的重點是推進農村城鎮化,著力破解三農難題,逐步縮小城鄉差距,帶動城鄉共同富裕。農村新型城鎮化是一個龐大復雜的系統,指標體系涉及經濟、社會和環境等諸多方面,農村新型城鎮化力求與城市新型城鎮化水平同步提高,城鄉互動,從而達到城鄉統籌、城鄉一體的新型城鎮化的目的。為此,建立一整套科學合理的城鎮化綜合指標體系,全面深刻地反映其核心內涵和衡量其發展水平顯得尤為重要。

二、農村新型城鎮化的內涵

農村城鎮化是指以鄉鎮企業和小城鎮為依托,農村人口的就業由第一產業向第二、三產業轉換,各種要素不斷向農村城鎮中聚集,農村城鎮人口不斷增多,城鎮數量、規模不斷提高的過程。農村新型城鎮化是相對于傳統農村城鎮化提出的,農村新型城鎮化的“新”主要體現在哪些方面,筆者將從以下幾個方面進行解讀,為科學合理構建農村新型體系提供重要依據。

1、以人為本的公共服務共享

農村新城鎮化不僅是城鎮數量增多,農村人口向城鎮集中的一個過程,還是農村人口權益向城鎮人口權益靠攏,縮小城鄉差距的過程。2014年3月修訂的《國家新型城鎮化》規劃中指出,以人為本,公平共享。以人的城鎮化為核心,合理引導人口流動,有序推進農業轉移人口市民化,穩步推進城鎮基本公共服務及常住人口覆蓋。農村新型城鎮化不是城鎮數量和城鎮人口比率的不斷上升,它的實質是農村人口素質日益提高,農村居民的生產生活方式逐漸走向現代化的一個途徑。

2、因地制宜發展生態文明

基于中國國情,突出資源集約和生態環境友好,走集約、綠色、低碳道路,促進人口與資源環境協調發展,有效地緩解了“城市病”的現象,能協調城鄉社會經濟發展,實現人與自然和諧共處,城市與農村互相促進,推進城鄉一體化的發展。

3、城鄉生產要素雙向流動

農村新型城鎮化既有以往的農村勞動力、資金、資源向城鎮的流動和聚集,也有城鎮先進的生產技術、信息和人才向農村的滲透和擴散。它主要在產業支撐、就業環境、人居環境、社會保障、生活方式等方面實現由“鄉”到“城”的切實轉變。這種轉變的目的在于形成農村城鎮化的內生動力,促進農村與城市的互動,推動產業升級和提升農村城鎮化水平。

4、就地城鎮化的城鄉統籌

城市容納及承載力有限,農村新型城鎮化走“就地城鎮化”的發展道路,切實提高了區域尤其是農村城鎮的城鎮化速度和質量,避免了大城市人口過度聚集、環境惡化、交通擁堵等城市病的出現。從農民角度而言,農村新型城鎮化使農民“離土不離鄉”,可以盡快地融入城鎮,從而達到真正意義上的城鄉統籌。

三、農村新型城鎮化指標體系的設計與構建

農村城鎮化自提出以來,引起了政府和學者的極大關注,不同學科不同學者在農村城鎮化方面有著各自的理解和定義。隨著國家政策的改進,戶口制度的改革,不再有農業戶口,單一測量法已經不具有代表性。一個城市不僅僅是人的數量的堆積,它涵蓋經濟、政治、生活水平各個方面。復合指標法從片面過渡到系統,形成了一整套科學全面的評價體系,可以綜合反映城鎮化發展水平。本文在借鑒大量研究文獻的基礎上,整合以往研究的可取之處,結合農村新型城鎮化的核心內涵,合理制定指標體系的原則,并據此原則構建農村新型城鎮化的指標體系。

1、農村新型城鎮化評價指標體系的構建原則

農村新型城鎮化與新型城鎮化既有區別又有聯系,要明確農村新型城鎮化的城鎮范圍,主要是縣級市、縣城、城關鎮、建制鎮的市區、城區、鎮區,不包括其所轄的其他行政區域。為合理全面的設計指標體系,我們遵循以

下原則。

(1)系統性。兩者共同的部分都是更加強調發展質量的全面提升,由偏向城市數量增長向注重質量內涵的提升轉變。因此,它不僅包括城鎮人口比例的提高,而且更要在經濟實力、人文環境、社會生活、城市建設、城鄉協調上實現由“鄉”到“城”的新轉變,所以該指標體系應具有系統性。

(2)精簡性。合理剔除由于指標的相關性而導致的冗余指標,保留能夠承載絕大部分信息的指標,并在指標數量和質量中尋找合適的均衡點。所以,該指標體系具有精簡性。

(3)可操作性。評價指標要結合實際情況,否則指標體系就是空中樓閣,不具有現實意義,所選指標可以在官方查詢到公布數據,并且可量化、可比較才是具有可操作性的指標。

(4)發展性。為區別既往的“造城”運動,每個地區需保持其特殊性,其特殊性可以用一個層面單獨體現出來,而不是“千城一樣”,失去了城鎮發展的特色,指標體系應既能夠體現共性又能體現個性,即該指標應具有發展性。

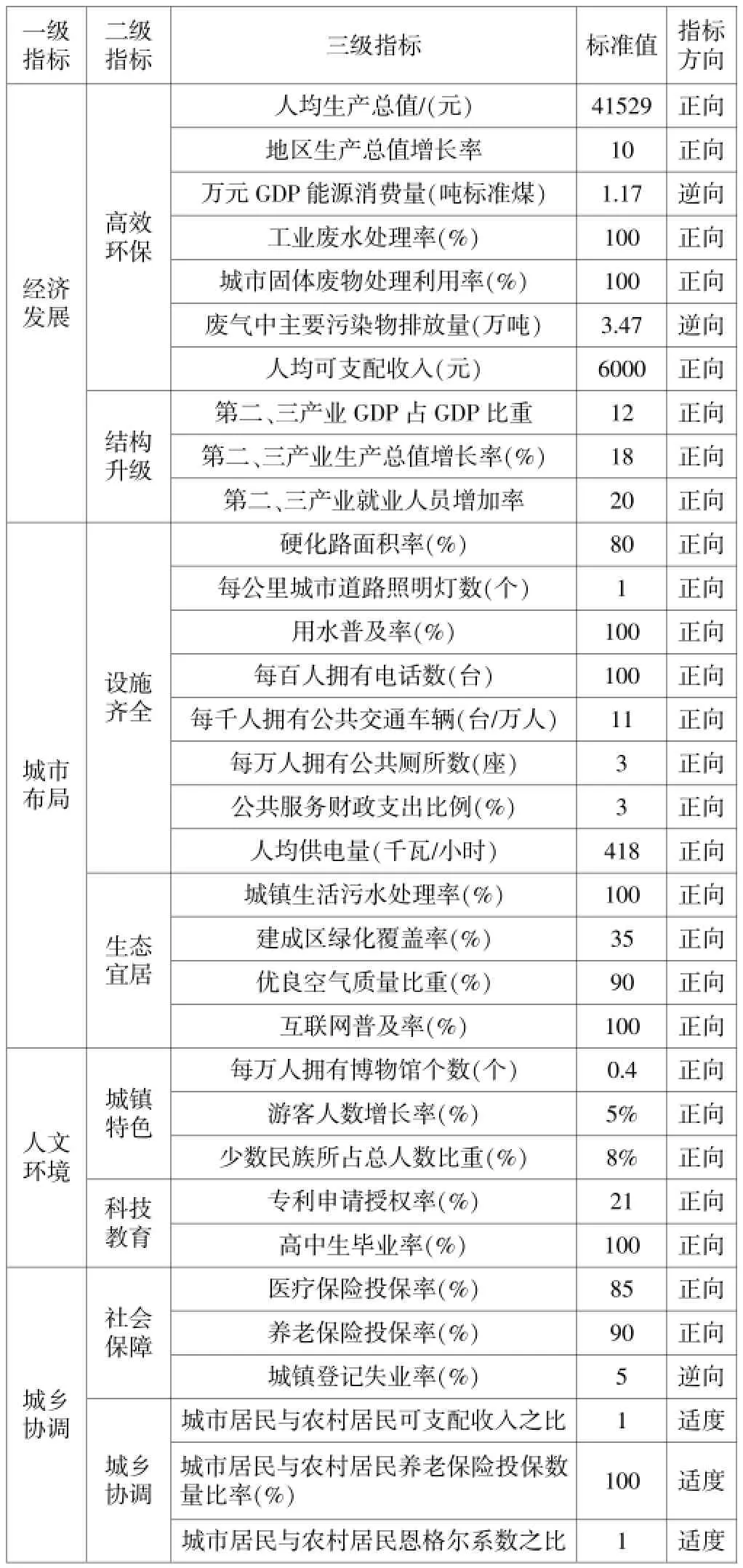

2、新型城鎮化指標體系結構設計

農村新型城鎮化已經不單單是以往的農村人口向城鎮轉移,它涉及到農村城鎮的經濟、政治、城鎮建設、人口的各個方面,也包含著轉移到城市的農村人口的就業、醫療、教育等方面的合法權益享有。為全面準確地衡量我國農村新型城鎮化水平,本文將依據上述四大原則,緊緊圍繞農村新型城鎮化的內涵,構建農村新型城鎮化指標體系。該指標體系將經濟發展、城市布局、人文環境、社會生活四個方面作為一級指標,綜合衡量農村新型城鎮化水平。根據農村新型城鎮化特征和內涵,將其農村城鎮化目標分為高效環保、結構合理、設施齊全、生態宜居、城鎮特色、科技發展、社會保障、城鄉協調8項。根據上述構建原則,選取33個具體指標作為指標體系的最基層要素。具體指標體系如表1所示。

(1)經濟發展方面。新型城鎮化的最終目的是擴大內需,拉動經濟。在經濟發展方面,將經濟環保高效、產業結構合理作為經濟發展的目標,避免以破壞環境和資源浪費為代價的經濟發展,促進經濟的良性增長。所以,采用人均生產總值反映農村城鎮人口的經濟水平;采用地區生產總值增長率反映所衡量的農村城鎮經濟增長速度;采用萬元GDP能源消費量反映經濟效率;采用工業廢水處理率、城市固體廢物處理利用率、廢氣中主要污染物排放量反映該城鎮在三廢上的處理水平,綜合體現城鎮的環境保護能力;采用人均可支配收入反映城鎮人口的收入水平、消費潛力;采用第二、三產業占GDP比重反映城鎮的產業結構水平;采用第二、三產業生產總值增長率反映城鎮的產業結構優化情況;采用第二、三產業就業人員增加率反映第二、三產業的就業空間。

(2)城鎮布局方面。根據農村城鎮城市基礎設施不夠完善、城市建設相對落后的現實情況,在城鎮布局方面,選取了12項指標,力求全面準確的體現城鎮布局的合理性。城市布局合理可以從設施齊全、生態宜居兩個角度考量。因此,采用硬化路面積占總路面面積比率反映路面情況;采用每公里城市道路照明燈數反映路面照明情況;采用用水普及率反映農村城鎮供水情況;采用人均供電量反映農村城鎮供電情況;采用電話普及率反映農村的通訊情況,需要指明的是這里的電話數包括公共電話和移動電話;采用每千人擁有公共交通車輛反映城鎮公共交通情況;采用每萬人擁有公共廁所反映農村城鎮的文明

情況;采用互聯網普及率反映農村城鎮的現代化建設情況;采用公共財政支出比例反映政府對農村城鎮的建設情況;采用城鎮生活污水處理率反映城市水資源的清潔水平;采用建成區綠化覆蓋率反映城鎮環境綠化水平;采用空氣質量達到二級以上天數占全年比重反映城鎮空氣的污染水平。

表1 農村新型城鎮化指標指標體系

(3)人文環境方面。《國家新型城鎮化規劃》的指導思想中明確指出,“文化傳承,彰顯特色”。每個城鎮都有其獨特的歷史記憶,博物館是紀念歷史而產生的,所以,本指標體系采用每萬人擁有博物館個數反映歷史記憶。科教興國一直是我國的人才發展戰略,因此采用專利申請授權率反映科技發展狀況;采用高中畢業率反映農村城鎮教育水平。少數民族聚集、地域特色明顯、交通發達等因素都會成為一個城鎮的特色,必然會吸引國內外游客前往,從而帶動當地旅游業發展。所以,采用游客人數增長率反映吸引鎮外資金的水平;采用少數民族所占總人口比重反映民族特點。農村城鎮的構建要因地制宜,發展當地特色,力圖體現當地的特色,建設有靈魂的農村城鎮。

(4)社會生活方面。農村人口遷入農村村鎮最受矚目的問題就是社會保障的問題,它涉及到就業情況、子女教育、醫療保險、養老保險等各項社會福利。在社會生活方面,采用醫療保險投保率反映農村城鎮醫療狀況;采用養老保險投保率反映農村城鎮生活保障水平;采用城鎮登記失業率反映農村城鎮失業情況。城鄉差距過大,一直阻礙著我國解決“三農問題”,只有先縮小城鄉差距,才能實現城鄉統籌,從而加速中國城鎮化的進程。居民可支配收入反映了居民的消費能力,通過城市居民與農村居民可支配收入之比,反映城鄉居民的差異水平。農村居民收入相對較低,養老保險的投保率可以較好地反映居民的老年生活保障水平,因此采用城市居民與農村居民養老保險投保數量的比率反映城鄉居民保障水平的差異。恩格爾系數是反映居民生活水平的重要指標,其數值越低說明生活水平越好,因此采用城市居民與農村居民恩格爾系數之比反映城鄉生活水平的差異性。

各項指標突出反映了農村新型城鎮化“新”的內涵。可進行分析、比較和判斷農村新型城鎮化發展的現狀、進程、及預測農村新型城鎮化的發展趨勢。可以通過測算和分析實踐,發現農村城鎮化中所存在的薄弱環節。為戰略制定者、決策者、管理者提供了有力的參考依據,對于政府制定農村新型城鎮化戰略具有重要意義。

[1]杜永紅:資源枯竭型城市經濟轉型戰略模式的研究田[J].現代城市研究,2012(4).

(責任編輯:胡婉君)