四川省老君山常綠闊葉林喬木碳儲量及其分布特征

何云玲,郭宗鋒,劉雪蓮

1. 云南大學資源環境與地球科學學院,云南 昆明 650091;2. 四川宜賓學院生命科學與食品工程學院,四川 宜賓 644007

四川省老君山常綠闊葉林喬木碳儲量及其分布特征

何云玲1,郭宗鋒2,劉雪蓮1

1. 云南大學資源環境與地球科學學院,云南 昆明 650091;2. 四川宜賓學院生命科學與食品工程學院,四川 宜賓 644007

森林生物碳儲量作為森林生態系統碳庫的重要組成部分,在全球碳循環中發揮著重要作用。以四川省老君山典型亞熱帶常綠闊葉林為研究對象,通過外業樣地調查與室內實驗分析相結合的方法,利用2012年和2015年的植被調查數據,對其喬木層生物量和碳儲量進行了計量,分析了喬木層碳儲量的空間分配格局,并對不同樣地年固碳能力與碳匯潛力進行了探討。結果表明:老君山亞熱帶常綠闊葉林在1 500 m處普查樣地和1 700 m復查樣地的森林喬木層碳儲量(以C計)分別為142.95和139.67 t·hm-2,喬木年平均固碳增量分別為7.45和7.11 t·hm-2,年平均增長率分別為5.83%和5.68%。其中,普查樣地的喬木層碳儲量、年平均固碳增量、平均年增長率均大于復查樣地,顯示了老君山亞熱帶常綠闊葉林具有較強的固碳能力,而且海拔1 500 m處的喬木層在碳蓄積方面占主導優勢。另外,海拔1 500 m處常綠闊葉林喬木層碳儲量主要存儲在樹高h≥10 m(比例50.54%)和徑級10 cm≤d<20 cm(比例40.08%)的喬木中,1 700 m處的常綠闊葉林喬木碳儲量主要存儲在樹高5 m≤h<10 m(比例56.88%)和徑級10 cm≤d<20 cm(比例48.82%)的喬木中。尤其是老君山常綠闊葉林目前中齡林所占的比重較大,具有較大的碳匯潛力。研究結果可為該地區森林經營管理及碳匯功能評價提供參考。

亞熱帶常綠闊葉林;生物量;碳儲量;老君山

HE Yunling, GUO Zongfeng, LIU Xuelian. Carbon Storage of Tree Layer in Subtropical Evergreen Broadleaf Forests in Laojun Mountain of Sichuan [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2015, 24(11): 1765-1770.

目前,大氣中CO2的急劇增加及其對全球氣候環境的影響已成為世界廣泛關注的問題之一。森林生態系統是全球重要的碳庫,在調節全球碳平衡、減緩大氣中CO2等溫室氣體濃度上升以及維護全球氣候平衡等方面具有重要作用;尤其森林喬木層碳儲量作為森林生態系統碳庫的基礎,是森林生態系統碳儲量的重要數據來源(Hardiman et al.,2011;劉艷等,2015)。近年來,各國學者圍繞森林生態系統的碳儲量、碳密度和碳匯功能做了大量的研究工作,取得了顯著的成就(Liu et al.,2012;Tang et al.,2011;李斌等,2013;胡海清等,2015)。然而迄今為止,對于森林生態系統究竟是“碳匯”還是“碳源”及其對未來氣候變化的響應等問題還沒有明確的定論,而造成這種不確定性的最主要原因就在于對森林生態系統碳儲量的估算還存在諸多不確定性(Keller et al.,2001;李海奎等,2011)。因此,為了正確評估森林在全球碳平衡中的作用,在國家(或地區)尺度上利用對森林的碳動態進行更為細致的研究也日益成為人們關注的重點。

我國對森林植被碳儲量的研究起步相對較晚,且大尺度森林植被碳儲量的研究較多(張明陽等,2013;張治等,2014;周麗等,2014;葉金盛等,2010),近年來對于區域范圍內的小尺度森林碳儲量的研究也開始逐漸增多(徐貴來等,2014;姜鵬等,2015;范佩佩等,2015),為我國各地區森林生態系統碳儲量評估提供了數據支持。常綠闊葉林是亞熱帶地區典型的地帶性植被,在我國亞熱帶及世界植被中,占有重要地位(黃從德等,2008)。然而,我國亞熱帶大部分森林資源的開發和破壞程度都非常嚴重,大部分森林林齡不高,且人工林占有相當比例,天然原始林非常有限。四川地區的森林植被是西南林區的主體,地處“世界第三極”——青藏高原東緣,是全球氣候變化的敏感響應區(黃從德等,2008)。同時,該地區的森林絕大部分分布于長江的上游地區,具有重要的水源涵養的防護功能,是維系長江流域生態平衡的主要天然屏障。四川省老君山亞熱帶常綠闊葉林,是保存完好的中國西部典型山地常綠闊葉林。然而,目前對該森林植被的碳儲量動態變化研究以及其在緩解大氣CO2濃度等方面研究甚少,對云冷杉、柏木的生物量研究相對較多,其他樹種的研究則較少,尤其是對闊葉樹種的研究缺乏(趙慶霞等,2013)。

本研究以位于四川省老君山國家級自然保護區內的山地亞熱帶常綠闊葉林長期觀測樣地為研究對象,采用植被調查法,對其喬木碳儲量及其分布特征進行分析研究。旨在探討該地區保存最為完好、面積最大的亞熱帶常綠闊葉林的喬木碳儲量特征,為區域森林碳儲量及其固碳潛力的估算提供科學依據,同時為將來在本地區開展碳循環研究提供數據支持。

1 研究區概況

四川省老君山國家級自然保護區位于四川宜賓市屏山縣,該區位于四川盆地南緣,地處小涼山支脈五指山邊緣區,東部及東北部接川南丘陵,南部與滇東高原相連。地理位置為103°39′~104°05′E,28°31′~28°51′N,總面積約為35 km2。保護區最低海拔600 m,最高海拔2008.7 m,大部分地區海拔1100~2000 m。由于保護區為山地、丘陵、高原交匯地,加之金沙江橫貫南沿,形成溫暖、潮濕的亞熱帶濕潤性氣候。氣候溫和,四季分明,雨量充沛,水熱同季,年平均氣溫12~14.7 ℃,無霜期280 d左右,年均降水量1500 mm以上,年均日照時數875 h,年均相對濕度大于85%。

該地區雖面積不大,但植物種類非常豐富,特別在海撥1500 m以上地區基本無人為破壞痕跡,常綠闊葉林的原始林相保持非常完整。伴隨著海拔的上升,喬木平均高度、最高高度、胸徑總斷面積、平均胸徑、最大胸徑均呈現下降趨勢。海拔1500 m左右的森林植被分布的主要物種是五爪槭(Acer palmatum Thunb f.);由于氣候較濕潤,生境條件較好,坡度較大,又處于背風坡,人為干擾少,伴生樹種較多和部分落葉樹種滲入,該地物種豐富,物種多樣性指數較高。海拔1700 m左右的森林植被主要物種為葉萼山礬(Symplocos phyllocalyx C. B. Clarke),坡度較小,但屬于迎風坡,風速較大,冬季冰雪災害較嚴重,喬木和灌木生長受到抑制(群落調查中發現幾乎所有高度在3 m以上的喬木林冠都受到損傷,高度在8 m以上的林冠斷裂),刺激了林下竹子的生長,該地多樣性指數較低,優勢種較突出。

2 研究方法

2012年采用植被調查方法,在老君山地區亞熱帶常綠闊葉林植被狀況良好的地段布設了2個代表樣地:普查樣地(長期觀測樣地,中心地理坐標28°41′55″N,104°03′15″E,中心海拔1500 m,郁閉度70%,土壤類型為黃壤)、復查樣地(長期觀測樣地,中心地理坐標28°41′57″N,104°01′35″E,中心海拔1700 m,郁閉度70%,土壤類型為黃壤),對樣地內的全部掛牌喬木進行了調查。樣地森林均為演替中期,屬于中齡林(30~40 a),未受人類活動影響,同時也未見大型動物活動痕跡。

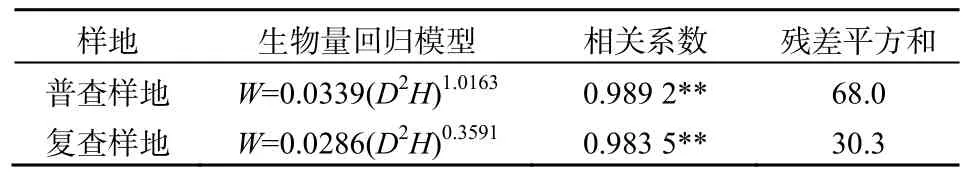

為方便調查,將每個 1000 m2的樣地分為 10個10 m×10 m的樣方,進行喬木層每木調查,記錄樹名、樹高、胸徑、冠幅和存活狀態。選取1~2株平均木伐倒后采用分層切割法,直接測定各段干、枝、葉鮮重,地下根系采用隨機1/4挖法,去土后測定鮮重,同時收集各器官樣品。將樣品帶回實驗室在80 ℃恒溫下烘干至恒重,求出各器官含水率,推算出平均木各器官生物量。以標準的平均木生物量乘以株數計算單位面積生物量,整理各林分類型的生物量和蓄積量數據,采用換算因子連續函數法,對生物量進行多目標函數擬合,而后從模型參數的相關系數、殘差平方和以及差異性檢驗(P<0.01)綜合考慮,確定 W=a(D2H)b可較真實地反映出生物量(W)隨胸徑(D)及樹高(H)的變化趨勢,為最優模型(表 1),用以計量森林喬木層生物量。

表1 四川省老君山亞熱帶常綠闊葉林喬木生物量回歸模型Table 1 Regression models for biomass of evergreen broadleaf forest in Laojun Mountain

2015年又對全部掛牌喬木進行了調查。利用植被調查數據,使用上述模型計算得出老君山亞熱帶常綠闊葉林林區主要森林類型每木生物量,再將每塊樣地中所有樹的生物量相加就得到各森林類型喬木層的總生物量。

通常植物生物量轉化為碳量是按照植物干有機物中碳所占的比重。不同植被樹種組成、林齡和種群結構不同,含碳率也不同,國際上常用的含碳率為0.45和0.5(張鵬超等,2010)。趙慶霞等(2013)的研究結果表明,四川地區林分平均含碳率值均大于0.45,所以用0.5作為含碳率要優于0.45。因此,在用生物量計算碳儲量時采用含碳率 0.5,計算公式如下所示:

年平均固碳增量計算方法為:

碳儲量的平均年增長率計算方法為:

式(1)~(3)中Ct為森林喬木層碳儲量(t·hm-2),M為森林喬木層生物量(t·hm-2),ΔCt為年森林喬木層平均固碳增量(t·hm-2),Ct2015和Ct2012分別為森林調查樣地 2015年和 2012年的碳儲量(t·hm-2),Δf為森林喬木層碳儲量的年平均增長率(%)。本文中森林的碳儲量僅指林木的活生物量,并未包括森林生態系統中的枯死木、下木層、草本層、枯枝落葉層以及森林土壤層等的碳庫。

3 結果與分析

3.1各樣地喬木層的固碳總量和年平均固碳增量

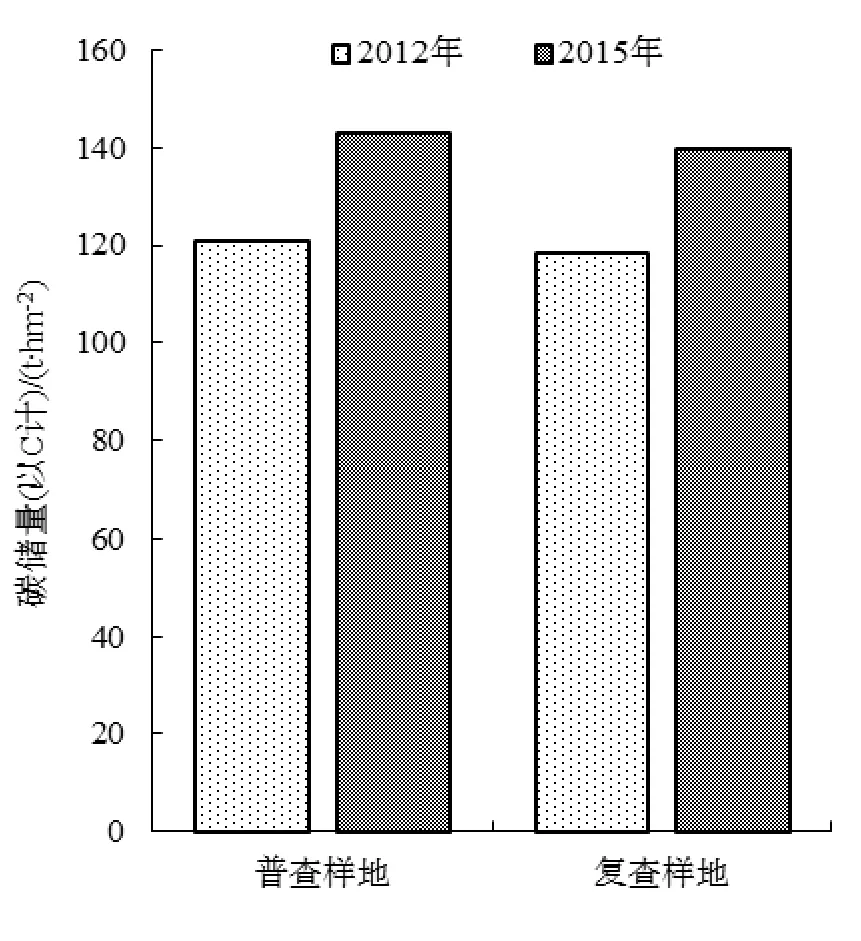

由圖1老君山亞熱帶常綠闊葉林不同海拔上的喬木層碳儲量可以看出,2012年1500 m處普查樣地的和1700 m的復查樣地內森林喬木層碳儲量分別為120.60、118.33 t·hm-2;2015年則分別為142.95、139.67 t·hm-2。總的來說,老君山喬木層固碳總量較大,顯示了其較強的固碳能力;從不同樣地來看,海拔較高處的森林喬木層固碳能力稍低于海拔較低處。

圖1 2012年和2015年喬木層碳儲量Fig. 1 Carbon storage between 2012 and 2015 in each plot

再利用2012年和2015年的數據計算得到老君山亞熱帶常綠闊葉林1500 m處普查樣地的和1700 m的復查樣地森林喬木年平均固碳增量均為正值,分別為7.45和7.11 t·hm-2,普查樣地喬木層年平均固碳增量大于復查樣地。而且老君山亞熱帶常綠闊葉林普查樣地和復查樣地喬木層碳儲量的平均年增長率分別為5.83%和5.68%(圖2),仍然表現為普查樣地喬木層固碳平均增長率大于復查樣地,表明老君山亞熱帶森林具有較強的碳匯潛力。

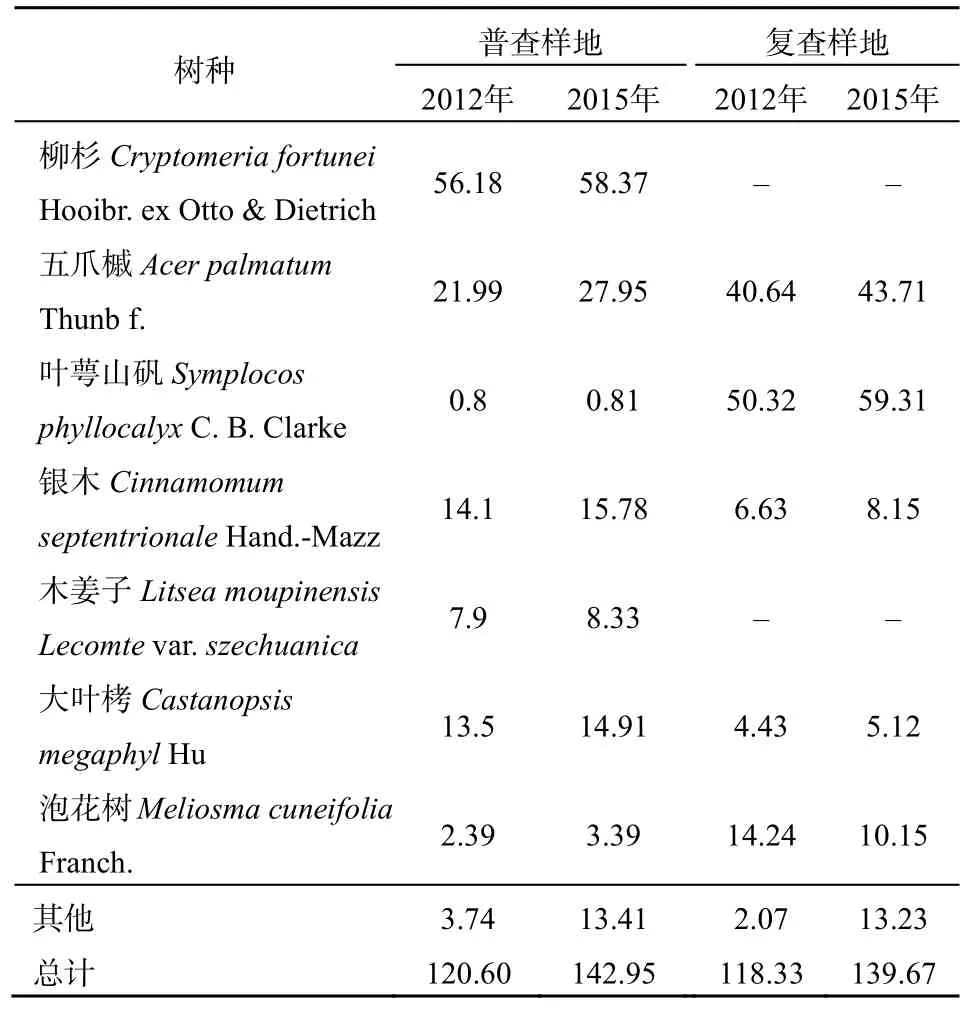

3.2各樣地主要樹種的碳儲量

表2 老君山亞熱帶常綠闊葉林區不同樣地主要樹種的碳儲量Table 2 Carbon storage of main tree species in evergreen broadleaf forest of Laojun Mountain t·hm-2

老君山亞熱帶常綠闊葉林區不同海拔樣地喬木層中主要樹種碳儲量見表2所示。在1500m處的普查樣地喬木層中,碳儲量最大的是柳杉(Cryptomeria fortunei Hooibr. ex Otto & Dietrich),2012年為56.18 t·hm-2,2015年為58.37 t·hm-2;其次是五爪槭,碳儲量2012年為21.99 t·hm-2,2015年為27.95 t·hm-2;這2個樹種的碳儲量總和占整個普查樣地喬木層碳儲量的 64.81%(2012年)和60.38%(2015年)。而在1700 m處的復查樣地喬木層中,碳儲量最大的是葉萼山礬,2012年為50.32 t·hm-2,2015年為59.31 t·hm-2;其次是五爪槭,碳儲量2012年為40.64 t·hm-2,2015年為43.71 t·hm-2;這2個樹種的碳儲量總和占整個普查樣地喬木層碳儲量的76.87%(2012年)和73.76%(2015年)。進一步比較2012和2015年的碳儲量可以發現,各樣地優勢樹種的碳儲量所占比率均有所增加,表明優勢樹種碳儲量對森林碳儲量具有較大貢獻。

3.3各樣地喬木層不同樹高碳儲量的比較

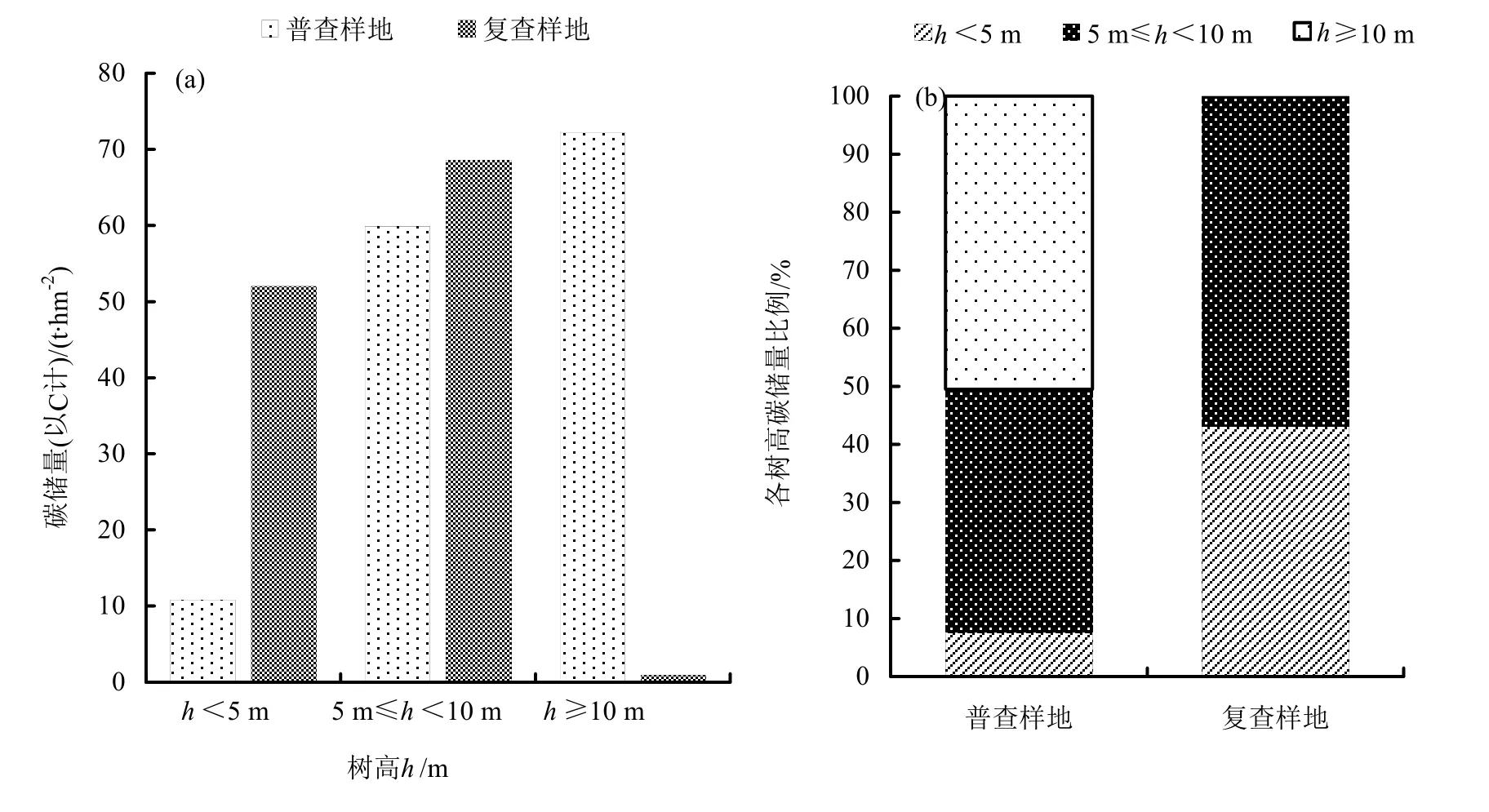

利用 2015年的觀測資料分析老君山亞熱帶常綠闊葉林區不同海拔樣地喬木層中主要樹種不同樹高的碳儲量分布特征(圖3a),并計算其相應的碳儲量百分比(圖3b)。可見,對于海拔1500 m處普查樣地內森林隨著樹高的增加,喬木碳儲量也隨之增加;而海拔1700 m的復查樣地內森林高度大于10 m的喬木很少,導致喬木碳儲量在樹高大于10 m時也最小。因此,從各樹高的碳儲量占喬木層總碳儲量的百分比也可得出,海拔1500 m處普查樣地內樹高大于10 m的喬木的碳儲量占喬木層總碳儲量百分比超過了一半(50.54%),其次為樹高在5 m≤h<10 m之間的喬木碳儲量占喬木層總碳儲量百分比為41.90%,樹高h<5 m的喬木碳儲量所占百分比最小(7.56%)。但對于海拔1700 m處的復查樣地,樹高在5 m≤h<10 m之間的喬木碳儲量占喬木層總碳儲量百分比最大(56.88%),其次是樹高 h<5 m 的喬木碳儲量所占百分比較大(43.12%),樹高大于10 m喬木的碳儲量占喬木層總碳儲量百分比最小(0.75%)。

圖3 喬木層各樹高的碳儲量分布及其占總碳儲量的百分比Fig. 3 Carbon storage and percentage of different height class in each plot

3.4各樣地喬木層不同徑級碳儲量的比較

利用 2015年的觀測資料分析老君山亞熱帶常綠闊葉林區不同森林樣地喬木層中主要樹種不同徑級的碳儲量(圖4a),并計算其相應的碳儲量百分比(圖4b)。可見,對于海拔1500 m處普查樣地和1700 m的復查樣地喬木層不同徑級的碳儲量分布特征具有一致性,具體表現為兩樣地內均是以徑級10 cm≤d<20 cm的碳儲量最高,分別占各自森林喬木碳儲量的40.08%和48.82%,隨著喬木的生長,這些中徑級的喬木在森林碳儲存方面將發揮越來越大的作用。其次是以徑級d≥30 cm碳儲量較高,分別占各自森林喬木碳儲量的35.08%和20.08%,這種較大徑級的喬木大樹壽命比較長,可視為長期的碳庫。徑級在20 cm≤d<30 cm之間的喬木碳儲量最低,分別占各自森林喬木碳儲量的 8.62%和13.06%。

4 討論與結論

4.1討論

(1)老君山常綠闊葉林是我國西南部典型的亞熱帶常綠闊葉林分布區,該區植被儲存的碳量,在區域碳循環與碳平衡中發揮著重要作用。研究發現老君山常綠闊葉林林區典型樣地喬木層固碳量在118.33 ~142.95 t·hm-2之間,雖然低于我國森林生態系統的平均單位面積碳儲量(258.183 t·hm-2),但大于全國植被的平均碳儲量 57.07 t·hm-2(周玉榮等,2000;張國斌等,2012)。四川地區森林植被碳儲量主要分布在天然林中,天然林是該地區森林植被碳匯功能的主要貢獻者(趙慶霞等,2013)。老君山常綠闊葉林喬木層在四川地區森林固碳方面發揮了很大的作用。本研究計算的森林植被碳儲量是指喬木層碳儲量,如果進一步考慮灌木和草本植物,老君山的亞熱帶常綠闊葉林的碳儲量及其固碳增量將會更高。

圖4 喬木層的各徑級碳儲量分布及其占總碳儲量的百分比Fig. 4 Carbon storage and percentage of different diameter class in each plot

(2)研究也表明老君山亞熱帶常綠闊葉喬木層碳儲量平均年增長率高于我國森林的平均年增長率1.6%(吳慶標等,2008;趙敏等,2004)。尤其是老君山目前林分中中齡林所占的比重較大,隨著喬木的生長,該地區中徑級的喬木在森林碳儲存方面將發揮越來越大的作用。若能對現有林分加以更好地撫育和管理,該區森林植被仍具有較大的碳匯潛力,碳匯功能可望進一步增強。近年來伴隨著國家級自然保護區的建立,該區森林蓄積和森林面積得到有效管理和保護,森林蓄積穩步增加,森林生物碳匯容量呈現絕對增長。

(3)研究還表明老君山優勢樹種柳杉、五爪槭、葉萼山礬的碳儲量所占比率隨時間變化均有所增加,表現在優勢樹種碳儲量對森林碳儲量具有較大貢獻。同時,老君山位于1500 m處的典型常綠闊葉林具有較高的多樣性,物種分布比較均勻,具有巨大的碳儲量優勢及固碳能力。1700 m處的常綠闊葉林分由于地形原因,冬季冰雪災害較嚴重,喬木和灌木生長受到抑制,影響其碳儲量的分布。所以對該地區而言,隨著氣候變化的進一步加劇,應加強對保存完好的現有原生常綠闊葉林進行科學合理的管理,以保護和維持森林碳儲量,禁止亂砍濫伐,減少因為采伐導致的森林碳儲量的減少和碳匯潛力降低,這對于區域甚至國家制定碳減排戰略、應對國際碳談判等具有重要的意義,并可為國家實施減排做出貢獻。

4.2結論

(1)老君山亞熱帶常綠闊葉林在1500 m處普查樣地和 1700 m復查樣地的森林喬木層碳儲量(以C計)分別為142.95和139.67 t·hm-2,喬木年平均固碳增量分別為7.45和7.11 t·hm-2,平均年增長率分別為5.83%和5.68%。其中,普查樣地的喬木層碳儲量、年平均固碳增量、年平均增長率均大于復查樣地,表明老君山亞熱帶常綠闊葉林具有較強的固碳能力,而且海拔1500 m處的喬木層在碳蓄積方面占主導優勢。

(2)在1500 m處的普查樣地喬木層中,碳儲量最大的是柳杉和五爪槭,2個樹種碳儲量總和占喬木層碳儲量的64.81%(2012年)和60.38%(2015年)。在1700 m處的復查樣地喬木層中,碳儲量最大的是葉萼山礬和五爪槭,2個樹種的碳儲量總和占喬木層碳儲量的76.87%(2012年)和73.76%(2015年)。各樣地優勢樹種的碳儲量所占比率均有所增加,表明優勢樹種碳儲量對森林碳儲量具有較大貢獻。

(3)1500 m常綠闊葉林喬木碳儲量主要存儲在樹高h≥10 m(50.54%)和徑級10 cm≤d<20 cm(40.08%)的喬木中,1700 m常綠闊葉林喬木碳儲量主要存儲在樹高5 m≤h<10 m(56.88%)和徑級10 cm≤d<20 cm(48.82%)的喬木中。

致謝:四川省宜賓學院胥麗霞、顏鈺梅、謝影、李浩然在野外植被調查中給予大力幫助,作者在此表示感謝。

HARDIMAN B S, BOHRET G, GOUGH C M, et al. 2011. The role of canopy structural complexity in wood net primary production of a maturing northern deciduous forest [J]. Ecology, 92(9): 1818-1827.

KELLER M, PALACE M, HURTT G. 2001. Biomass estimation in the Tapajos National forest, Brazil: examination of sampling and algometric uncertainties [J]. Forest Ecology and Management, 154(3): 371-382.

LIU Y C, YU G R, WANG Q F, et al. 2012. Huge carbon sequestration potential in global forests [J]. Journal of Resources and Ecology, 3(3): 193-201.

TANG X L, WANG Y P, ZHOU G Y, et al. 2011. Different patterns of ecosystem carbon accumulation between a young and an old-growth subtropical forest in Southern China [J]. Plant Ecology, 212(8): 1385-1395.

范佩佩, 韋新良, 郭如意. 2015. 天目山針闊混交林林木碳儲量樹種分布特征[J]. 西北林學院學報, 30(5): 191-195.

胡海清, 羅碧珍, 魏書精, 等. 2015. 小興安嶺7種典型林型林分生物量碳密度與固碳能力[J]. 植物生態學報, 39(2): 140-158.

黃從德, 張健, 楊萬勤, 等. 2008. 四川省及重慶地區森林植被碳儲量動態[J]. 生態學報, 28(3): 966-975.

姜鵬, 張紹軒, 任佳佳, 等. 2015. 木蘭圍場典型落葉松一楊樺混交林生物量及固碳能力[J]. 生態學報, 35(9): 2937-2945.

李斌, 方晰, 項文化, 等. 2013. 湖南省杉木林植被碳貯量、碳密度及碳吸存潛力[J]. 林業科學, 49(3): 25-32.

李海奎, 雷淵才, 曾偉生. 2011. 基于森林清查資料的中國森林植被碳儲量[J]. 林業科學, 47(7): 7-12.

劉艷, 孫向陽, 范俊崗, 等. 2015. 遼寧省森林植被碳儲量及其動態變化[J]. 生態環境學報, 24(2): 211-216.

吳慶標, 王效科, 段曉男, 等. 2008. 中國森林生態系統植被固碳現狀和潛力[J]. 生態學報, 28 (2): 17-524.

徐貴來, 張洪江, 呂相海. 2014. 重慶四面山五種人工林土壤有機碳儲量研究[J]. 生態環境學報, 23(2): 211-216.

葉金盛, 佘光輝. 2010. 廣東省森林植被碳儲量動態研究[J]. 南京林業大學學報(自然科學版), 34(4): 7-12.

張國斌, 李秀芹, 徐澤鴻, 等. 2012. 幾種不同更新的森林群落碳儲量結構特征分析[J]. 生態環境學報, 21(2): 206-212.

張明陽, 羅為檢, 劉會玉, 等. 2013. 基于林業清查資料的桂西北植被碳空間分布及其變化特征[J]. 生態學報, 33(16): 5067-5077.

張鵬超, 張一平, 楊國平, 等. 2010. 哀牢山亞熱帶常綠闊葉林喬木碳儲量及固碳增量[J]. 生態學雜志, 29(6): 1047-1053.

張治, 鐘全林, 程棟梁, 等. 2014. 閩西北地區不同齡組常綠闊葉混交林生態系統碳儲量結構特征[J]. 生態環境學報, 23(2): 203-210.

趙敏, 周廣勝. 2004. 中國森林生態系統的植物碳貯量及其影響因子分析[J]. 地理科學, 24(1): 50-53.

趙慶霞, 包維楷, 張文, 等. 2013. 四川省喬木生物量模型研究現狀[J].四川林勘設計, 1: 13-19.

周麗, 張衛強, 唐洪輝, 等. 2014. 南亞熱帶中幼齡針闊混交林碳儲量及其分配格局[J]. 生態環境學報, 23(4): 568-574.

周玉榮, 于振良, 趙士洞. 2000. 我國主要森林生態系統碳儲量和碳平衡[J]. 植物生態學報, 24(5): 518-522.

Carbon Storage of Tree Layer in Subtropical Evergreen Broadleaf Forests in Laojun Mountain of Sichuan

HE Yunling1, GUO Zongfeng2, LIU Xuelian1

1. College of Resources Environment & Earth Science, Yunnan University, Kunming 650091, China; 2. College of life and food engineering, Yibin University, Sichuan 644007, China

As an importance component in carbon pool and sink in terrestrial ecosystems, forest plays fundamental roles in the process of global carbon cycle and balance. To better understand the significance of carbon sink in the process of future carbon management, this study assessed the carbon capacity in a typical subtropical evergreen broadleaf forest in Laojun Mountain, Sichuan Province. The carbon storage and annual carbon gains in trees were measured in the field, and data acquired from two separate field surveys (in 2012 and 2015) were analyzed with allometric equations. The results showed that for two study plots located at elevation 1 500 m and 1 700 m, the tree layer carbon storage were 142.95 and 138.67 t·hm-2, the mean annual increment of tree layer carbon sequestration were 7.45 and 7.11 t·hm-2, and the mean annual growth rate of tree layer carbon was 5.83% and 5.68%, respectively. The tree layer carbon storage and mean annual carbon increment in in plot (1 500 m) urveyed this year was larger than the previously investigated plot (1 700 m), suggesting that the tree layer of 1 500 m evergreen broadleaf forest played an important role in the carbon storage in Laojun Mountain. Furthermore, the tree layer carbon storage of 1 500m evergreen broadleaf forest was mainly contributed by the trees with height ≥10 m (50.54%) and 10 cm ≤ DBH<20 cm (40.08%), while that of 1 700 m forests was mainly contributed by the trees with 5 m ≤ height < 10 m (56.88%) and 10 cm ≤ DBH < 20 cm (48.82%). Since most growth in the forest types occurs in the middle-aged forest stands, these age groupes are considered to have a greater potential to increase the biomass carbon capacity. This significant carbon sink will be further enhanced in the Laojun Mountains with the development and restoration designed to provide specific ecological services

subtropical evergreen broadleaf forest; biomass; carbon storage; Laojun Mountain

10.16258/j.cnki.1674-5906.2015.11.002

S71815

A

1674-5906(2015)11-1765-06

國家自然科學基金項目(C030501);云南大學資環學院科研項目(2013CG009)

何云玲(1978生),女,副教授,博士,主要從事生態環境變化及其影響研究。E-mail: hyl610@126.com

2015-08-05

引用格式:何云玲, 郭宗鋒, 劉雪蓮. 四川省老君山常綠闊葉林喬木碳儲量及其分布特征[J]. 生態環境學報, 2015, 24(11): 1765-1770.