一位退休“農民老將軍”的“人生夢”

劉士明+閆麗生

近年來,全國各大媒體紛紛報道了王瑋珍的先進事跡。他成了共和國少有的身為將軍的文學大拿,成為有名的“軍旅作家,邊塞詩人”。但他仍然老驥伏礪、志在千里,仍然是“不用揚鞭自奮蹄”,仍然堅持他的文學夢,堅持當他的農民……

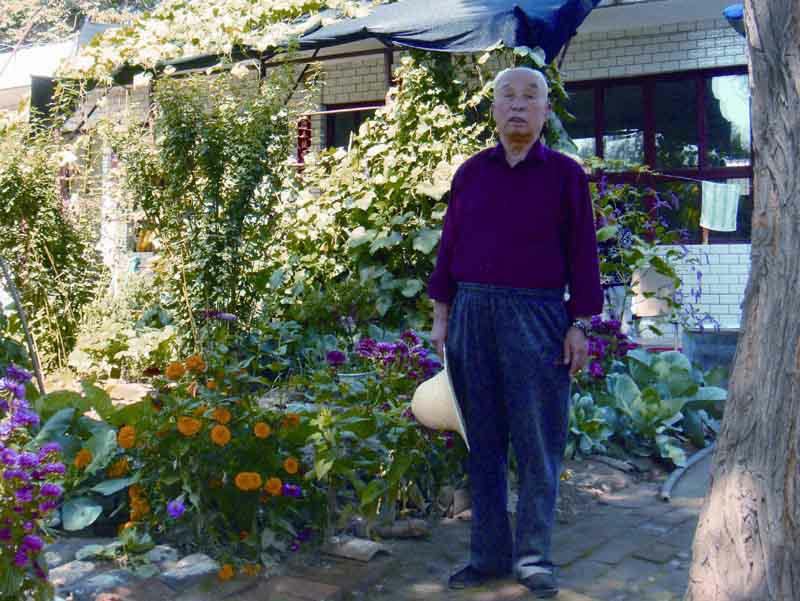

7月的一天,我們驅車從朔州出發到了風景秀麗的南陽村。當我們走進王瑋珍將軍住的院子里時,映入眼簾的是滿眼的綠色:院里種著各種蔬菜,還有果樹,葡萄架上已掛滿了葡萄。將軍的夫人正在掃院,見我們進來就喊:“老王,麗生領著客人來了。”隨后,從屋子里走出了一位老人,他一頭銀發,面呈紫銅色,上身穿一件半袖T恤衫,下身穿一件掉了色的皺巴巴的短褲。這形象哪里還有將軍的影子?這分明就是一位地地道道的老農民。而他,就是那位才華橫溢、有著傳奇經歷的將軍文人——王瑋珍。

和老將軍面對面坐著,傾心交流,一點距離感也沒有。他雖已75歲高齡,但才思敏捷,十分健談……

孝敬老母

1958年,18歲的王瑋珍離開故鄉、離開母校(原平農校)、辭別家人,開始了他42年的戎馬生涯。他歷經西藏平叛和對越自衛反擊戰,歷經我軍領導干部知識化專業化的考驗,先后任紅軍團政委、軍組織處長、軍政治部副主任、西安軍分區政委、二十一集團軍副政委和新疆軍區副政委(正軍),1994年晉升少將軍銜。他是一個普通農民子弟,沒有任何背景和依靠,他敢講真話,勇于負責,善于團結同志,深得戰友的喜愛。2000年12月底,年滿60歲的王瑋珍退休了。他踏上回鄉的旅程,仿佛看到滿頭銀絲的80歲老母,在寒風中朝他回來的方向張望著,久久不肯回家。

2001年元月6日,他終于回到了母親身邊。他要圓的第一個夢,就是承歡在老母膝下,為老母盡孝。

回到家,母親早已燒好了熱炕,包好了羊肉餃子,只等他一到家就下鍋。看到母親蒼老而喜悅的面容,他兩行熱淚奪眶而出流滿面頰,一句話也說不出來。老母一邊為兒擦淚,一邊說:“這不是回來了嘛,還哭什么?”王瑋珍的妻子梅英把送給母親的衣服和其它的物品擺在了母親面前,這時母親淚流滿面地說:“媽不是想你們的東西,媽是想你們的人啊!”

王瑋珍呆在母親身邊的日子太少了。他剛出生15個月的時候,因母親懷上弟弟,他被送到外祖母家撫養,這一走就是10年,當他在母親身邊念完小學4年后,便又離開母親到外邊上學,這一走又是5年。18歲,他當了兵,在軍隊一干就是42年。如今,回到母親身邊行孝,他有說不盡的喜悅。他仿佛又回到了快樂的童年,在母親身邊才是真正意義上的家。他和母親在一起,母親常常給他講起她晚上夢到什么人和什么事,講她童年,講村里的故事,說到快樂時總是笑著,有時會放聲大笑。聽到母親的笑聲,他感到無比欣慰。為了讓母親高興,他也給母親講故事,講他的軍旅生活。

然而,天有不測風云。2002年6月,母親突然病了,接著癱瘓在床,他和妻子,不過一小時就給母親翻一次身,不過兩小時就抱母親排瀉小便,在母親不能動的90多天時間里從未起過褥瘡。王瑋珍的愛人更是一刻也沒離開婆婆,因為只要她離開兩三分鐘,母親就會喚她的名字。

這年的9月16日,母親走了。他痛不欲生,日夜思念著母親,夢里哭喊著母親,直到哭醒了,仍然淚流滿面。對母親的思念,更激發了他的創作熱情。他的長篇小說《毛眼眼》就是以母親為原型寫的。他把對母親的崇敬,全部傾注到小說里了。他在序言中這樣寫道:“我在母親身邊生活的時間實在太短暫了,這給我留下了終生的遺憾。我欠母親的太多太多了,我向九泉之下的母親再說一句——‘抱愧您,母親。”

此外,他還創作了許多懷念母親的詩作和文章。他在《哭母親》中這樣寫到:

“我雙膝跪倒在母親靈柩前,天旋地轉,眼前一片黑暗。

我號啕著,痛哭著,傾訴我的悲哀與思念。

母親啊!你竟然舍得撇下我們,離開人間。

你可否聽得到,兒對你的千呼萬喚?

傷心的淚珠斷了線,淚流滿面,打濕衣衫。

世界上還有什么事,能比得上失去母親的悲慘?”

那字里行間都傾注著對母親的愛,看了讓人落淚。

當一個地道的農民

王瑋珍回鄉當農民不是與民爭利,是他情系農民,熱愛農民,關心農民,為農民辦實事。

王瑋珍回鄉后,馬上就為家鄉父老辦了三件事:一是改善本村小學的辦學環境。他回村的第二天,看見自己母校的孩子們一個個坐在冰冷的露天地里就讀。他沒想到南陽村小學會破敗成這個樣子,他決心改變這里的辦學條件。可錢從哪里來?他多次跑地區、找縣里。最后,在地縣兩級教育局的幫助下,籌集到4萬元,王瑋珍自己捐資1萬元,再加上縣里企業和本村在外地工作人員捐贈的近4萬元。7月建校工程開工,10月學校竣工為孩子們改變了就學環境。二是出資3萬元將村里至公路主干道的770米道路進行了硬化,解決了鄉親們的行路難。三是多方籌集資金12萬元為村里打了三口深層井,解決了全村耕地的灌溉問題。這些事,是他獻給南陽村鄉親們的“進見禮”。

此外,他樂善好施,誰家有困難了他總要幫忙:他冒著暴雨為村民引洪澆地;他及時把得了急病的農民送到原平市醫院,幫助辦理住院手續,并支付手術費用;他慷慨解囊,幫助困難鄉親等等。他關心農民,贏得了他們的信任,真正融入了農民當中,消除了農民和他之間的隔膜。

王瑋珍回村后承包了12畝荒坡。初春時節,他雇上推土機、裝載機平整了荒坡,周圍又栽上了樹。他到縣里找鐵匠打制了糞釵,買了籮筐、扁擔。扁擔壓肩的部位,用繩索綁上了毛巾。回鄉第三天,他開始出去拾糞。上午一趟,下午一趟。一天拾兩擔糞,日復一日,月復一月。除傷風感冒、發燒不能起床外,風雨無阻。冬天頂著寒風,夏天冒著酷暑,每年拾的糞約20立方米以上。他拾回了糞,丟掉了官氣,讓農民們贊嘆不已。endprint

莊稼不上糞,等于瞎胡混。他還到養雞專業戶中購買雞糞,到養羊專業戶家中購買羊糞。他在12畝地上一畝地平均投入農家肥5立方米,化肥一粒不上。他在12畝地上種了千棵優種棗樹,百棵優種杏樹和桃樹,50棵優種核桃樹,此外還種了糧食和蔬菜。

如今,王瑋珍的12畝圍坡已成了南陽村一道亮麗的風景線。春日,桃花紅、杏花白、棗花綠;夏日,蔬菜飄香,豆角,茄子,西紅柿,大辣椒,黃瓜,西瓜,應有盡有;秋日,又是一幅美麗的畫面。熟透了的向日葵大圓盤鑲著金黃的花環,藥用紅小豆顏色深得耀眼,顆粒圓得喜人。12畝地上種著22種農作物。

豐收后,他把自己種的瓜果蔬菜糧食送給鄉親們分享。多余的拉著到外邊叫賣。雖然,他一年種地的收入大約只相當于他一個月的退休金,但那豐收的喜悅心情是難以用語言表達的。

回鄉14年,他從種田的喜怒哀樂中體驗人生的酸甜苦辣,從種田的收獲中品味“夕陽紅”的人生價值。種田使他和鄉親們有了更多的共同語言和知心話,使他進一步認識了農民的勤勞、節儉和偉大!

文學夢

王瑋珍從小熱愛文學。在念書時,曾經積極地參加學校組織的各種文學活動。那時,山西著名作家李束為等同志下鄉宣講毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》。星期天、節假日,王瑋珍跟高一屆的同學背上窩窩頭,扛上小板凳,跟著講學團聽了一場又一場。毛澤東同志提出的“二為”方向給他留下了很深的印象。他對文學產生了極大興趣。從那時起他就舞文弄墨寫起文章來,開始了他的文學夢。1954年他才14歲就在《崞縣小報》上發表了一篇散文,還獲得了5角錢稿費。18歲,風華正茂時,他的文學夢沒做成,光榮入伍了。為了踏入文學殿堂,當戰士5年時間,他自學了高中課程,準備退役后考大學,在文學系里深造,做一番文學事業。從軍數十載,他依然酷愛文學,苦讀文學書籍,還寫了不少詩歌和散文。早在2000年退休前,軍區主要領導找他征求意見時,他說:“我別無他求,決心回鄉住10年,種10畝地,寫10部書,爭取有一個完美的結局。”

文學創作是一項非常復雜的腦力勞動,生活基礎、創作技巧和文字功底缺一不可。他早期積累了6000多冊書,他全運回家鄉。一方面開荒種地,一方面抽出時間仔細而認真地讀書。退休前5年,他如饑似渴地重讀了中國四大名著《魯迅全集》《孫梨全集》《趙樹理全集》和《賈平凹全集》 。路遙的《平凡的世界》,陳忠實的《白鹿原》反復讀了多次。此外,還讀了百余部世界名著。這段時間讀書是帶著問題讀的。文藝思想,文學技巧,文章的結構,包括修辭造句,都留心研究,仔細咀嚼、品味、消化和思考。

王瑋珍的愛人王梅英曾多次心疼又無奈地向人介紹說:“老王在部隊是個工作狂。退休了,我以為他該享清福了。不料想,他為了自己的夢想,更是不顧一切了。他患有高血壓、高血糖、高血脂,他白天下地勞動,夜晚讀書到深夜,天天如此。尤其是在冬天,無農活可干了,整天在家里讀書。有一次熬夜過度,左眼底出血,醫生勸告他要少看書,他就用右眼看,沒過幾天,右眼底也出血了。眼睛不能用了,他聽電子書。”

在農村的前5年,屬于王瑋珍創作的準備期。從回鄉的第六年開始,就進入了他創作的高產期。日寫三千,筆耕不輟。春夏秋三季上午參加勞動,下午加晚上創作,到冬天就是全日制寫作。由于高血壓、糖尿病和白內障等疾病,影響了他的視力、體力,他不得不寫一會兒休息一會兒,這曾使他十分苦惱。夏天,眼瞅著楊樹看一會綠葉,眼睛的疲勞就很快消除了。冬天,他在遠處的高樹上掛上了紅的、綠的塑料袋,累了就瞅一瞅掛在樹上的塑料袋,叫做“遠望養目”。

如今,他在農村已經住了14年,實現和超額完成了他“十年磨一劍,十年十部書的愿望”。十余年內,他把自己的生命之光奉獻給了農村,奉獻給了文學事業。一個年逾古稀的白發老人,像一頭老驥伏櫪的牛,夜以繼日,他以堅韌不拔的毅力和頑強的拼搏精神,攻堅克難,創作了約350萬字的文學作品。他寫的詩歌《白頭草》《解甲集》《田園集》,長篇小說《羊谷》《遺忘》《尋覓》《出路》《陳遙將軍傳奇》《毛眼眼》《王三保和他的戰友們》,散文集《留在家鄉的腳印(上、下)》均已出版。《尋覓》被忻州市評為60年百部好書之一。2008年7月,他成為中國作協會員。

如今,王瑋珍已75歲高齡,在農村的生活中讓他變得更加健康,他患有的“三高”癥狀也完全消失,這是積極樂觀的生活態度對他的饋贈。他表示,在今后的日子里,自己還將要“與生命爭時間,向健康要質量。”生命不止,筆耕不輟,奮斗不已。endprint