“十七年”詩歌隊伍的分化與重組:以《詩選》(1953—1958)為例

網絡出版時間:2015-06-25 13:03網絡出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1045.C.20150625.1612.026.html

“十七年”詩歌隊伍的分化與重組——以《詩選》(1953—1958)為例

陳 宗 俊

(安慶師范學院文學院,安徽安慶246133)

摘要:“十七年”詩歌隊伍在時代巨變中進行著分化。此一時期占詩壇主導地位的是“解放區”詩人、“青年詩人”、“工農兵”詩人和一批“超級作者”,現代文學中的“五四”老詩人和“資產階級”詩人逐漸退出歷史舞臺。在這種重組過程中充滿著異聲與悖論,反映出特定年代政治對文學規訓的復雜與艱難。《詩選》(1953—1958)作者隊伍的構成典型地反映著這一特征。

關鍵詞:“十七年”;詩歌隊伍;分化與重組;《詩選》

收稿日期:2014-01-12

作者簡介:陳宗俊,男,安徽懷寧人,安慶師范學院文學院副教授,文學博士。

中圖分類號:I207.25

DOI:10.13757/j.cnki.cn34-1045/c.2015.03.010

對于“十七年”間詩人隊伍的構成特點,一些文學史教材或研究專著的分析大都籠統概括,鮮有詳盡的論述。在此,我們試以此期官方權威詩歌選本之一的《詩選》(1953—1958)中的作者構成做一定量分析,并探討其成因的多種可能性因素。雖然這四本《詩選》的時間跨度前后只有五六年,但它們基本涵蓋了“十七年”詩歌的主要作者[1],因此是我們考察“十七年”詩歌作者隊伍和研究“十七年”詩歌面貌的重要參考資料。

一、“十七年”詩人隊伍情況統計

《詩選》(1953—1958),由《詩選》(1953.9—1955.12)、1956年《詩選》、1957年《詩選》和1958年《詩選》組成。這四本《詩選》,前兩本由中國作家協會編選,人民文學出版社分別于1956年和1957年出版;后兩本由中國作家協會委托作家出版社和《詩刊》編輯部編選,作家出版社分別于1958年和1959年出版。此項工作由中國作協發起,并得到“各個方面熱情的關懷與支持”,“總工會、青年團中央的宣教部門、全國各主要報刊、出版社、作家協會、許多省市文聯以及一部分作家都給我們送來了優秀的推薦目錄”,“打算每年編選一次”[2]。雖然在編完1958年《詩選》之后,此項工作并未延續下去,但無論是從當時還是現在來看,這四本詩歌選本的官方權威性毋庸置疑。

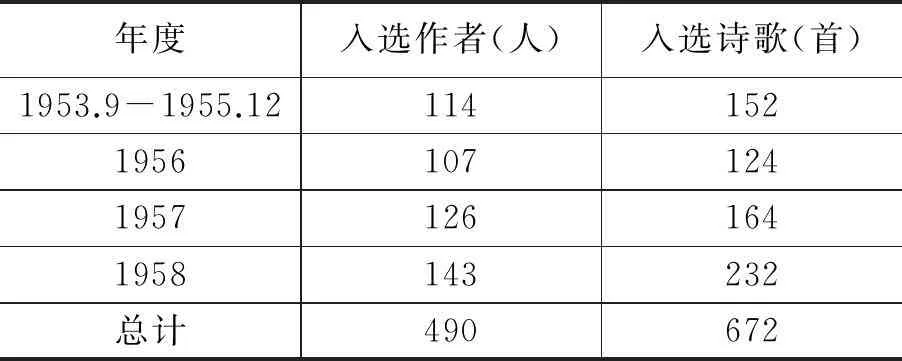

關于四本詩選入選作者和入選詩歌的總體數量,見表1。

表1 《詩選》(1953—1958)入選作者與詩歌統計表

說明:1.入選作者包含整理者、搜集者、執筆者,不含譯者、寫作組,若整理者(搜集者、執筆者)兼譯者時以前者身份計入;2.同一作者的組詩以一首計;同一作者若詩題標明“詩幾首”字樣按幾首計,如包玉堂《仫佬族走坡組詩》由4首詩組成算一首、毛澤東《送瘟神二首》以2首計;3.若干作者在同一總詩題下的若干首詩歌以若干作者、若干首詩歌計,如《藍天高來綠水長——山歌聯唱》由23名歌手的26首山歌組成,則以23位作者、26首詩歌計;4.此表中總計入選作者490,包含重復入選的情況,實際作者只有415人,見表2。

表1數據顯示,1953—1955這三年的詩歌作者和詩歌入選數量均不盡如人意,各項數據還不及1957和1958單年度的對應情況。這也說明建國后的五六年間,尤其是1949到1952年這三年,無論是就詩歌作者還是詩歌數量而言,新詩發展都處于一個過渡期,“出現了詩歌創作的一段‘斷檔’”[3]17。

這種狀況并未維持多久。1953年第二次文代會后,新詩步入快速發展階段。表1數據說明,自1955年后,無論是詩人人數還是詩歌數量都呈現遞增趨勢,尤其是1958年“大躍進民歌”后,“到處成了詩海。中國成了詩的國家”[4],四本《詩選》共入選詩人490人次、詩作672首,這似乎證明到建國十年前夕,“詩也循著時間和生活大步在前進”[5]。

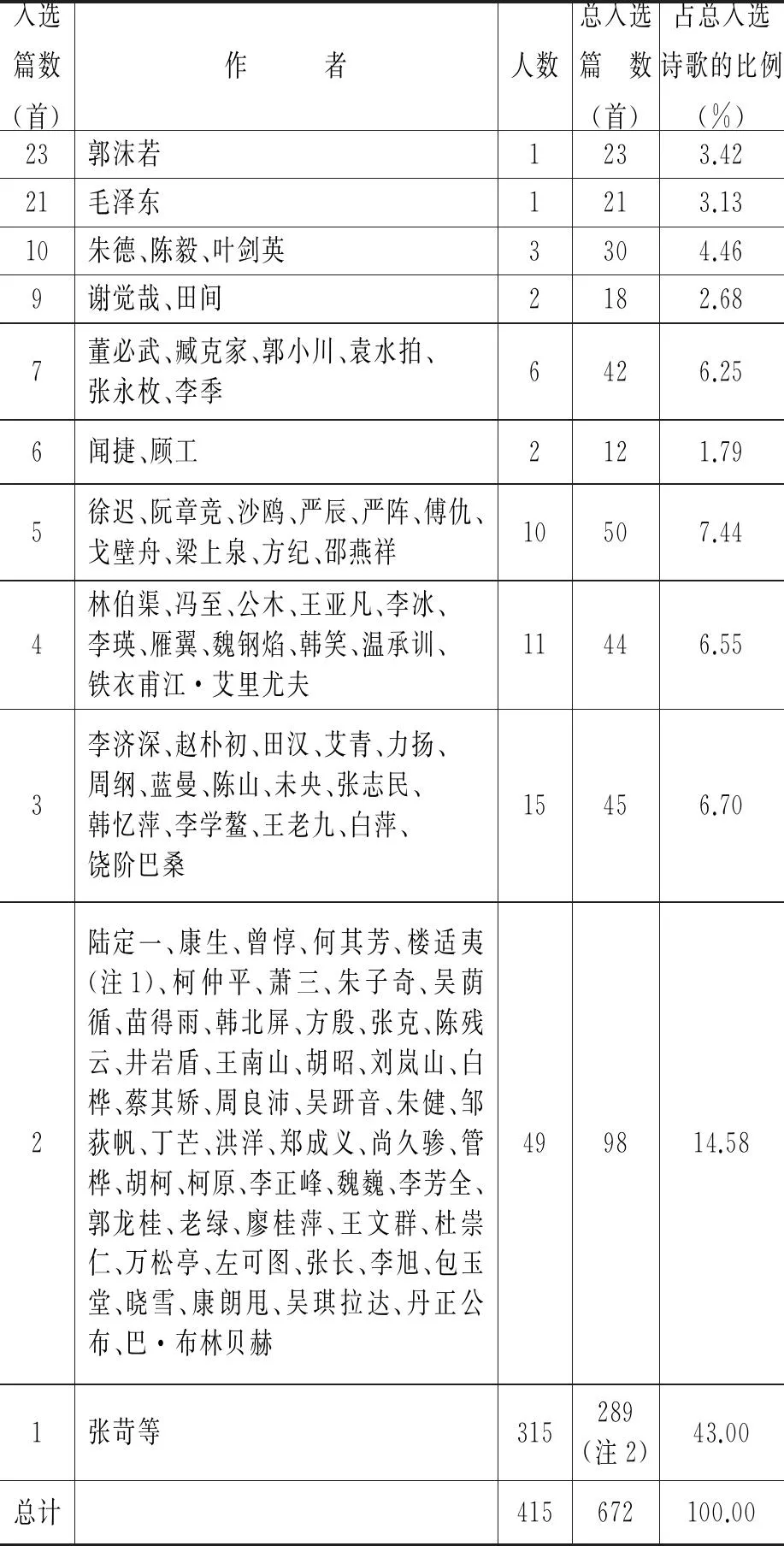

四本《詩選》的作者入選作品數量與作者入選次數情況,見表2、表3。

表2 《詩選》(1953-1958)作者入選作品篇數統計表

注:1.樓適夷在《詩選》(1953.9—1955.12)中署名適夷;2.此處有作者合著以及未標明作者情況。

表3 《詩選》(1953-1958)作者入選次數統計表

通過對表2、表3的分析,我們發現兩次及兩次以上入選四本《詩選》的作者共有75人,他們是“十七年”詩壇的主體與中堅力量。其中包括時任國家領導人、“五四”老詩人、“國統區”詩人、“解放區”詩人和新中國培養的“青年詩人”與“工農兵”詩人。這些作者大都有多首詩作入選某一年度《詩選》。

二、歌唱者、合作者與“盛世遺民”

就上述詩歌隊伍的整體情況而言,我們發現進入“當代”后,詩壇發生了一些不同于現代詩壇的新變化。

歌唱者、合作者是詩壇主力軍。這里所說的“歌唱者”主要由兩部分詩人構成:“解放區”詩人和當時的“青年詩人”;“合作者”則是以“國統區”詩人為主。但細細比較,這兩者在當時詩壇的地位是不同的,同時呈現了各自發展的特點。

首先,“解放區”詩人的創作“實力”全面超過“國統區”詩人。以上表格數據均說明,“解放區”詩人不僅在數量上占多數,而且在入選詩作數量上也占有優勢。以入選3首及以上詩作的詩人為例,從表2中我們可以看出,“解放區”詩人共有13人入選詩作64首(田間9首、郭小川7首、李季7首、聞捷6首、阮章競5首、嚴辰5首、方紀5首、公木4首、王亞凡4首、艾青3首、張志民3首、藍曼3首、陳山3首),而“國統區”詩人只有8人入選詩作57首(郭沫若23首、臧克家7首、袁水拍7首、徐遲5首、沙鷗5首、馮至4首、田漢3首、力揚3首)。從比較中可以看出,“解放區”詩人和“國統區”詩人是被區別對待的,前者更受選家(即官方)認可。而作為“十七年”詩壇“異數”的“七月派”詩人與“九葉”詩人,大都在《詩選》(1953.9—1955.12)和1956年《詩選》中出現,如鄒荻帆、唐祈等。但自“胡風事件”和“反右”之后,被排斥在后來的《詩選》之外。上述變化,“不是詩人在當時詩界地位和價值的絕對標志,但這也并非是可有可無的‘身份’”[6]17,反映出“十七年”詩壇重組的一個風貌。

其次,“青年詩人”、“工農兵”詩人日益成為詩壇主力軍。就“青年詩人”而言,在《詩選》(1953.9—1955.12)中,入選詩作前兩名的7人中,有4人(邵燕祥、張永枚、顧工、未央)是“青年詩人”。表3數據也說明,四次入選的13人中有5人是“青年詩人”(嚴陣、傅仇、梁上泉、李冰、周綱),三次入選的18人中有9人是“青年詩人”(張永枚、顧工、李瑛、雁翼、韓笑、韓憶萍、李學鰲、溫承訓、鐵衣甫江·艾里尤夫),堪與郭沫若、臧克家、徐遲、馮至、田漢等前輩比肩。有學者稱這種狀況為“青年詩人”的迅速“崛起”[3]75。而“作為當代的一種‘文化戰略’”[6]20的“工農兵詩人”從《詩選》編選之初就顯現出強勁勢頭,尤其在1958年《詩選》中更是如此,此年度《詩選》共選入了19名工人的詩作,“他們只是強大的工人詩歌隊伍中很小的一部分”[4]。王老九、李學鰲、韓憶萍、溫承訓、孫友田、黃聲孝、劉章等詩人作為一股詩壇力量,日益為人所矚目。值得一提的是,除了以上有一定知名度的“工農兵”詩人外,四本詩選中還選入了大量民歌手作品,如李芳全、老綠、郭龍桂、廖桂萍、王文群、杜崇仁、萬松亭等。表2、表3數據顯示,43%的入選詩歌和近82%的一次性入選作者中,絕大多數都是這種“集體”作者及其作品,這都充分地印證了當時官方所宣揚的“我們的詩歌隊伍”是“人民的詩歌隊伍”。

再次,少數民族詩歌作者也屬于“人民的詩歌隊伍”。出于建國初期意識形態和民族團結等諸多因素的考慮,少數民族詩歌作者從未被各類詩歌選本遺忘。一方面這是出于民族身份的考慮,另一方面也表明少數民族詩歌隊伍的壯大。蒙古族的毛依罕、巴·布林貝赫、納·賽音朝克圖,藏族的丹正公布、饒階巴桑,維吾爾族的鐵衣甫江·艾里尤夫、凱末爾·庫爾巴諾娃、柯孜克,壯族的韋其麟,彝族的恩扎維基、吳琪拉達,白族的曉雪、張長,傣族的康朗甩、巖峰,朝鮮族的金哲、李旭、崔靜淵,仫佬族的包玉堂,土家族的汪承棟等詩人,就是他們中的代表,其中有的在解放前就是老詩人,如蒙古族的毛依罕,更多的屬于“青年詩人”行列。

“五四”老詩人的消隱。進入“當代”之后,“五四”老詩人們由于諸多內外因素,他們的創作精力已不在詩歌上,有的干脆停筆。例外的是郭沫若,其創作勢頭與熱情依然高漲,在“十七年”詩壇上依然有重要影響。四本《詩選》中郭沫若共入選新、舊體詩23首,占四本《詩選》詩歌總數的3.42%,也是入選詩作最多的詩人。其他入選的“五四”老詩人寥若晨星,除田漢入選詩作3首外,其他如葉圣陶、冰心、王統照、汪靜之等各只有1首入選。盡管還有一些“五四”老詩人(如茅盾、老舍等)在《人民文學》、《詩刊》等期刊發表詩作,但作為整體一代的“五四”老詩人,“他們的‘新詩詩人’的身份已不明顯”[6]30,部分詩人自甘作為“盛世遺民”(徐鑄成語)而開始淡出人們的視線,有的從事研究,有的從事其他行業。這類詩人除了上述幾人外,還包括曹禺、沈從文、廢名、俞平伯、卞之琳、穆旦、蕭乾等。這也說明建國后國家對詩人隊伍“改造”與“清理”的成效。

另外,除了上述幾類詩人作者外,還存在著一群“超級作者”[7],他們在“十七年”詩壇扮演著“特殊角色”。從1957年《詩刊》創刊號發表毛澤東《舊體詩詞十八首》以及《關于詩的一封信》開始,當時的國家領導人如董必武、林伯渠、陳毅、葉劍英、郭沫若等都有新、舊體詩作發表。這一群體通過自身的影響力,參與當時詩壇活動,解決詩人們不能解決的問題,如紙張供應、發行量的保證、詩歌討論的最終“裁決”等等。表2數據顯示,四本《詩選》中,入選作品數量居前四位的作者中除詩人田間外,其他都是“超級作者”,他們的作品總入選數為83首,占整個入選詩作的12.35%。編選者如此大量地選入這些“超級作者”及其詩作,其目的除了表達對領導人的崇敬外,更深層次原因恐怕還在于尋求來自高層的某些“支持”與“庇護”①如《詩刊》的創刊號印數問題曾得到毛澤東的幫助,“1月14日下午,和袁水拍受主席召見,談起《詩刊》創刊,提出了印數問題,臧克家說:‘現在紙張困難,經我們一再要求,文化部負責人只答應印1萬份。同樣是作家協會的刊物,《人民文學》印20萬,《詩刊》僅印1萬,太不合理了。’后來主席同意印5萬份”。見陳微:《人去詩情在》,《毛澤東與文化界名流》,北京:人民出版社,2003年版,第367頁。另據臧克家回憶,因紙張緊缺,《詩刊》一度由月刊改為雙月刊,陳毅注意到這件事后認為:“《詩刊》出雙月刊,在國際上影響不好,全國只有一個詩的刊物呀,得趕快改過來。”在三年困難時期,《詩刊》出不了道林紙本,陳毅又批條子,要外交部調撥了一部分道林紙給《詩刊》編輯部。見臧克家:《陳毅同志與詩》,《臧克家回憶錄》,北京:中國工人出版社,2004年版,第284頁。。

三、“異聲”的可能

建國初期,如何有效整合“舊時代”留下來的詩歌隊伍這一問題,擺在了文藝管理部門的面前。毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》無疑是“十七年”詩歌自我重塑的最重要的理論資源,并被當作“文藝工作者的經典”[8]。在第一次文代會上周揚就斬釘截鐵地指出:“毛主席的《文藝座談會講話》規定了新中國的文藝的方向,解放區文藝工作者自覺地堅決地實踐了這個方向,并以自己全部的經驗證明了這個方向的完全正確,深信除此之外再沒有第二個方向了,如果有,那就是錯誤的方向。”[9]這里,“自覺地堅決地”、“完全正確”、“深信”、“再沒有”、“錯誤”等措辭,已經給所有進入“當代”的詩人們規定了未來寫作的方向,即詩歌的“大眾化”與“工農兵”方向。按照伊格爾頓的“文學可以是一件人工產品,一種社會意識的產物,一種世界觀;但同時也是一種制造業”[10]的觀點,這種文學“生產”在建國初詩壇的草創階段是完全可以“制造”出來的。那么如何具體落實“生產”與“制造”任務,從而建立起新的“人民的詩歌”秩序?選本就成為當權者們采取的策略之一。

這四本《詩選》在“編選說明”(“編選例言”或“出版說明”)中,都無一例外地指出編選的目的:“為了集中地介紹文學短篇創作的新成果,以便更好地把它們推廣到廣大讀者中去,并便于文藝工作者的研究。”[2]在此,我們想要探討的是:在“十七年”“政治—文化”相膠合的年代,這四本選本在編選過程中是否有著出現某種“異聲”的可能?“人民的詩歌隊伍”是否存在著某種新的解讀因素?

《序言》里的“聲音”。這四本詩選的《序言》分別由袁水拍、臧克家和徐遲所作。有論者認為這些《序言》具有“政治與道德倫理維度”、“詩歌的現實性維度”和“詩歌形態的‘大眾化’維度”等三個方面的價值[11]。對此我們姑且不論,我們需要新的發現。

細讀這些《序言》,我們看到,編選者的“初衷”往往與“結果”存在著某種潛在的背反。一方面是作序者在大力褒揚入選作者,另一方面后者轉眼間就成為“右派”或者“資產階級分子”等“異己”力量。如詩人艾青,《詩選》(1953.9—1955.12)和1956年《詩選》都選入了他的詩作,袁水拍、臧克家也都給予艾青以很高的評價,但隨著1957年下半年艾青被打成“右派”,其后的1957、1958年度《詩選》就再也沒有收錄艾青的作品。這種詩人身份由“同質”轉變為“異質”的情形也同樣發生在呂劍、唐祈、公木、邵燕祥、流沙河、公劉、白樺、蔡其矯、周良沛等詩人身上,他們大都出現在前兩本年度《詩選》中,卻由于國內政治形勢的變化就沒有再入選后兩本年度《詩選》。這種時局對詩人身份的影響,無疑給編選者帶來很大的被動,此前作序者贊賞的言辭因之就具有了某種“反諷”效果,這也是編選者們始料未及的。

同時,這種殘酷的現實斗爭環境,讓1957、1958年度《詩選》的作序者在“評點”詩人時就顯得小心翼翼得多。比較一下同是出自臧克家之手的兩篇年度《詩選·序言》會發現,1956年的《序言》雖然含有當時通行的政治批評的弊端,但總體而言這篇《序言》還“像”一篇“序言”,對入選詩歌、入選詩人的成績與不足都有較中肯的評價。而到了1957年的《序言》,臧克家的行文就浮泛得多,全文歌頌毛澤東的詩詞、歌頌十月革命四十周年等“保險”文字占據了三分之一;而對于其他詩人詩作的評價往往顯得浮光掠影、云遮霧繞。同樣,激情詩人徐遲為1958年《詩選》所作的《序言》,在論述具體詩人時,也選用“穩妥”的詩人如田間、李季、阮章競等,或者用模糊的復數稱謂如“民歌的歌手”、“工人詩人”、“他們”等等。從這些《序言》背后,我們不難看出在作序者與入選作者之間、作序者與瞬變的現實間的摩擦與牽制,以及作序者為“自保”所采取的某些語言策略時的無奈。如1959年袁水拍在一篇總結建國十年來詩歌成就的文章中,認為這些詩歌選本在編選工作上“難免還有缺點”[12],就有某種為自己“開脫”的意味。這里,“作序者”、“入選作者”和“編選者”三者間隱隱存在一種內在的榮辱相伴的關系。

“身份”的意味。再看這四百多人的壯觀的隊伍,我們也會發現內中隱含著某些不易察覺的“規則”,其中作者“身份”的安排尤為注目。它主要體現在目錄及詩作的編次上。總體而言,“超級作者”及其詩作的位置大都位于一般作者的前面。尤其是對毛澤東及其詩作的安排,如1957年《詩選》只是在作者排次上位于第一,到1958年《詩選》,除了作者排次外,還附有毛澤東詩作手稿。就“人民作者”內部來說,也暗含著這種“身份”的等級性。從表2我們可以看到,“青年詩人”的入選詩作比“工農兵”詩人要多;表3中,“解放區”詩人、“青年詩人”入選次數比“工農兵”詩人要多。另外,在正文中,除了少數民族作者前加民族介紹外,有些作者前面還有職業等介紹與說明。如對詩人毛依罕,除了標明民族蒙古族外,還對作者加以注釋“作者是內蒙民間說唱詩人”。這種介紹性文字,“工農兵”詩人署名前最多。如在李學鰲姓名前注明“印刷工人”、習久蘭姓名前注明“農民”、李志明姓名下注釋“作者是海軍某基地政委”,等等。這里,編選者的初衷可能是想強調或者突出這些詩人職業或者身份,與當時“必須以最大努力培養青年作家”、“特別要注意從工農干部中培養出新作家”[13]的主導思想相一致。但這些介紹性文字,也暗含有對作者“身份”的定位以及對詩歌功用的“降次”處理的意味。《詩刊》曾使用過此做法,但是遭到了陳毅的反對②此據尹一之2005年6月30日的回憶:“1962年4月陳毅同志也在政協俱樂部接見了編輯部的全體人員,講了很多當時詩界的問題,特別是全民寫詩的民歌運動,他認為不可能人人都寫詩,還比賽看誰寫得多,這是不切實際的。同時批評了我們發表工人、農民的詩時,在前面署上工人、農民,以為這樣就可以降低質量。他說‘凡是在《詩刊》發表的作品,必須是詩。’”見連敏:《〈詩刊〉(1957—1964)研究》,鄭州:河南人民出版社,2010年版,第223頁。而臧克家《陳毅同志與詩》一文對此的敘述與尹一之略有出入,臧文見《人民文學》,1978年第1期。。四本《詩選》中這種隱含的“身份”的差異性,就折射出當年“人民的詩歌隊伍”內部并非人人平等,而是有著潛在的等級性,其背后體現的還是政治對文學的影響與制約。

以上通過對《詩選》(1953—1958)作者隊伍的分析,我們可以較清楚地看到,在“政治—文化”高度統一的“十七年”,一方面“這些年度《詩選》折射出當時的詩歌風尚與趨向,也承擔了詩界權威機構對寫作的引導和規范的任務”[6]24,但另一方面我們也可以通過這些年度《詩選》,看出某些“縫隙”,由此反映出特定年代的政治風云以及政治對文學的規訓,同時也表明“十七年”國家在建設“自己的文學家”[14]征途中問題的復雜性與艱難性。

參考文獻:

[1]連敏.《詩刊》(1957—1964)研究[M].鄭州:河南人民出版社2010:172-177.

[2]中國作家協會.詩選(1953.9—1955.12)·編選說明[M].北京:人民文學出版社,1956.

[3]程光煒.中國當代詩歌史[M].北京:中國人民大學出版社,2003.

[4]徐遲.1958詩選·序言[M]//《詩刊》編輯部編選.1958詩選.北京:作家出版社,1959.

[5]臧克家.在1956年詩歌戰線上[J].詩刊,1957(3).

[6]洪子誠,劉登翰.中國當代新詩史(修訂版)[M].北京:北京大學出版社,2005.

[7]程光煒.《文藝報》“編者按”簡論[J].當代作家評論,2004(5).

[8]歐陽予倩.毛主席的文藝思想引導我們向前[J].文藝報,1952(10).

[9]周揚.新的人民的文藝[M]//中華全國文學藝術工作者代表大會宣傳處.中華全國文學藝術工作者代表大會紀念文集.北京:新華書店,1950:70.

[10]特里·伊格爾頓.馬克思主義與文學批評[M].北京:人民文學出版社,1980:65.

[11]巫洪亮.“十七年”詩歌研究[D].福州:福建師范大學博士學位論文,2011:165-166.

[12]袁水拍.成長發展中的社會主義的民族新詩歌[M]//《文藝報》編輯部.文學十年.北京:作家出版社,1960:137.

[13]茅盾.新的現實和新的任務——在中國文學工作者第二次代表大會上的報告[J].文藝報,1953(19).

[14]毛澤東.一九五七年夏季的形勢[M]//毛澤東選集(第五卷).北京:人民出版社,1977:463.

責任編校:林奕鋒