近代中國運動訓(xùn)練學(xué)發(fā)展現(xiàn)狀與思考

□彭召方(貴州醫(yī)科大學(xué)運動與健康學(xué)院貴陽貴州550025)

近代中國運動訓(xùn)練學(xué)發(fā)展現(xiàn)狀與思考

□彭召方(貴州醫(yī)科大學(xué)運動與健康學(xué)院貴陽貴州550025)

本文采用文獻(xiàn)法等對我國運動訓(xùn)練學(xué)的爭論焦點、問題等進(jìn)行客觀梳理與分析。探討我國運動訓(xùn)練學(xué)新的發(fā)展思路。結(jié)論:周期訓(xùn)練理論、一元理論等是我國運動訓(xùn)練學(xué)理論的研究與爭論焦點;部分學(xué)者還存在對相關(guān)理論的片面認(rèn)識。建議:要用辯證的和發(fā)展的眼光看待各運動訓(xùn)練學(xué)理論。

中國訓(xùn)練學(xué)展望

運動訓(xùn)練學(xué)是研究運動訓(xùn)練規(guī)律,有效地組織和指導(dǎo)各專項運動訓(xùn)練實踐,提高各專項訓(xùn)練科學(xué)化水平的行為科學(xué)。80年代后,在田麥久、過家興等我國廣大專家的努力下,我國訓(xùn)練學(xué)研究取得了豐碩成果,也逐步形成了屬于我國自己的新的訓(xùn)練學(xué)理論。但是,縱觀國際運動訓(xùn)練學(xué)研究發(fā)展態(tài)勢,我國在運動訓(xùn)練學(xué)整體研究水平上與國際水平還存在一定差距。

1、我國運動訓(xùn)練學(xué)研究的爭論焦點

1.1、訓(xùn)練周期理論

周期理論認(rèn)為運動員競技狀態(tài)的形成需經(jīng)過“獲得”、“保持”和“消失”三個階段,該理論誕生之初,得到了廣泛認(rèn)同和應(yīng)用。但隨著運動訓(xùn)練實踐活動的不斷發(fā)展,其科學(xué)性不斷受到質(zhì)疑。1988年原蘇聯(lián)學(xué)者博伊科和維爾霍山斯基、德國施納等首先對“分期訓(xùn)練理論”提出質(zhì)疑。隨后,陳小平認(rèn)為:馬特維耶夫訓(xùn)練周期理論不利于高水平運動員的訓(xùn)練。然而,韓夫苓認(rèn)為:訓(xùn)練周期理論并沒有過時,是具有一定科學(xué)性的。該理論作為一大理論支柱,對競技運動實踐繼續(xù)起著并將長期起著指導(dǎo)作用,它是時代的產(chǎn)物,我們還需要繼承并不斷完善使它適應(yīng)現(xiàn)代運動訓(xùn)練的需要。

1.2、一元理論與二元理論

“一元理論”認(rèn)為技術(shù)與體能是同在的,該理論一經(jīng)提出,研究者紛紛表示對一元理論的認(rèn)同。陶政宏認(rèn)為身體素質(zhì)(體能)和動作技術(shù)是同一本質(zhì)的不同側(cè)面,相互不能脫離對方而獨立存在。但部分研究者提出質(zhì)疑,黃璐等研究認(rèn)為,一元訓(xùn)練理論無科學(xué)證偽的經(jīng)驗闡發(fā),且沒有實證過程。而王健等認(rèn)為,兩種理論并非完全對立,它們之間的關(guān)系應(yīng)該是互補(bǔ)的。由于運動訓(xùn)練學(xué)研究者是以不同的視角和立論基礎(chǔ)對運動訓(xùn)練理論就行思考和研究,從而得出不一致的結(jié)論,這就是爭論的源起。當(dāng)然這將更有利于加深我們對體能與技術(shù)關(guān)系的認(rèn)識。

1.3、競技能力結(jié)構(gòu)模型

競技能力結(jié)構(gòu)模型深刻揭示了競技能力的內(nèi)涵。為了更好地對競技能力進(jìn)行認(rèn)識,國內(nèi)研究者紛紛提出各自的競技能力結(jié)構(gòu)模型,國內(nèi)最早的競技能力結(jié)構(gòu)模型是田麥久教授的“木桶原理”,隨后研究者們相續(xù)提出了“積木原理”、“雙子模型”、“皮球模型”等。這些研究深刻地揭示了競技能力的內(nèi)涵,填補(bǔ)了競技能力的理論研究空白。然而,不少學(xué)者對這些模型的科學(xué)性和實用性還存在質(zhì)疑。基于此,本文以系統(tǒng)論為切入點,通過對部分比較經(jīng)典的競技能力結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行歸納、總結(jié),并最終提出自己的見解。

綜上,現(xiàn)有的模型理論在解釋競技能力結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)性方面出現(xiàn)問題,有的理論模型雖然具備系統(tǒng)的部分特點和要素,但不符合人體系統(tǒng)特點,不能體現(xiàn)系統(tǒng)的演化過程,缺乏動態(tài)性和開放性,有的理論模型完全缺失了系統(tǒng)的特點和要素,當(dāng)然就無法從系統(tǒng)的角度完整地描述競技能力結(jié)構(gòu)。

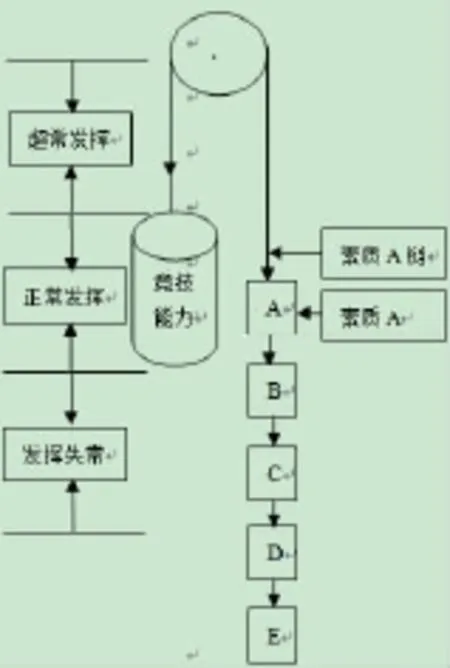

李巖的“皮球模型”具有系統(tǒng)論顯著的特點——整體性、直觀性、動態(tài)性。皮球理論模型正好以其內(nèi)部的封閉型和不可視性來體現(xiàn)競技能力發(fā)展變化過程中的混沌性特征。但筆者認(rèn)為,皮球理論模型不能更加生動形象的表現(xiàn)出各競技能力之間的關(guān)系及運動員競技能力可能出現(xiàn)的三種情況即正常發(fā)揮、超常發(fā)揮和發(fā)揮失常。基于此,筆者提出了競技能力結(jié)構(gòu)的“滑輪模型”(圖1),并作簡單描述。

“競技能力結(jié)構(gòu)的滑輪模型”有三部分組成,即滑輪(摩擦力大小h表示外界環(huán)境壓力)、競技能力桶、素質(zhì)砣(包括體、技、戰(zhàn)、智、心五個部分)。滑輪模型三個部分通過一根繩緊密聯(lián)系在一起,運動員競技能力大小由運動員的5個素質(zhì)砣和滑輪摩擦力h即外界環(huán)境壓力共同決定。在不同的運動項目中,素質(zhì)砣的排列順序不盡相同,通常是那些對運動員競技能力貢獻(xiàn)越大的素質(zhì)砣就越排在前面,即如果素質(zhì)砣對競技能力的貢獻(xiàn)率A%>B%>C%>D%>E%,那么素質(zhì)砣的排列順序從上到下依次為素質(zhì)砣A、B、C、D、E。5個素質(zhì)砣之間由與之對應(yīng)的素質(zhì)鏈A、B、C、D、E相連,素質(zhì)鏈的韌度由對應(yīng)的素質(zhì)砣大小決定,素質(zhì)砣越大,那么對應(yīng)的素質(zhì)鏈的韌度就越強(qiáng)。從競技能力結(jié)構(gòu)補(bǔ)償效應(yīng)來看,如運動員體能素質(zhì)稍弱,可以通過高度發(fā)展的運動員技術(shù)能力來獲得“一定”的補(bǔ)償,再如,在羽毛球單打?qū)怪校\動員的技術(shù)能力較差,可以通過加強(qiáng)運動員戰(zhàn)術(shù)能力獲得“一定”補(bǔ)償,但很難通過加強(qiáng)運動員的心理能力來補(bǔ)償運動員的技術(shù)能力,或者說這樣的補(bǔ)償作用相當(dāng)?shù)男。@就提示運動員競技能力的滑輪模型中,各競技能力不是簡單的疊加,而是具有一定的生物特性。此外,滑輪模型還具有較強(qiáng)的整體性和直觀性、適應(yīng)性。

圖1 競技能力結(jié)構(gòu)的滑輪模型

2、我國運動訓(xùn)練學(xué)發(fā)展的哲學(xué)思考

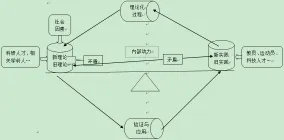

為了更加清晰的對運動訓(xùn)練學(xué)的發(fā)展進(jìn)行把握,擬從社會學(xué)、哲學(xué)、邏輯學(xué)的視角對我國運動訓(xùn)練學(xué)發(fā)展的基本規(guī)律進(jìn)行再認(rèn)識和再思考。該研究把運動訓(xùn)練學(xué)的發(fā)展過程看做是一個循環(huán)非重復(fù)的動態(tài)系統(tǒng)(圖2),該系統(tǒng)由3個主要部分組成,即平衡器、理論環(huán)節(jié)、實踐環(huán)節(jié)。平衡器能反映出訓(xùn)練理論與訓(xùn)練實踐兩大環(huán)節(jié)的動態(tài)關(guān)

圖2 我國運動訓(xùn)練學(xué)發(fā)展的影響因素

系,即當(dāng)訓(xùn)練實踐發(fā)展先于訓(xùn)練理論發(fā)展時,平衡向右傾斜,反之,向左傾斜,整個過程從不平衡到平衡再到不平衡(周而復(fù)始的發(fā)展),再結(jié)合理論來源于實踐,實踐需要理論來指導(dǎo)的哲學(xué)原理,把我國運動訓(xùn)練學(xué)的發(fā)展過程理解為:舊理論——新理論——新實踐——新理論。運動訓(xùn)練學(xué)發(fā)展的內(nèi)部動力是:舊理論與新理論的矛盾;新實踐與舊理論之間的矛盾。整個循環(huán)系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)速度取決于理論環(huán)節(jié)因素、實踐環(huán)節(jié)因素、社會因素及內(nèi)部矛盾激化程度。具體來說理論環(huán)節(jié)因素包括科研人才、相關(guān)學(xué)科人才等,實踐環(huán)節(jié)因素包括教練員、運動員、先進(jìn)科技人才等,社會因素包括經(jīng)濟(jì)、政策等。換而言之,要加速運動訓(xùn)練學(xué)的發(fā)展,就要加強(qiáng)各環(huán)節(jié)本身的建設(shè)。

3、結(jié)語

周期訓(xùn)練理論、一元理論等是我國運動訓(xùn)練學(xué)理論的研究與爭論焦點。部分研究者還存在對運動訓(xùn)練學(xué)相關(guān)理論的片面認(rèn)識,這是不科學(xué)的。要用辯證的和發(fā)展的眼光看待各運動訓(xùn)練學(xué)理論。“滑輪模型”具有很好的整體性、直觀性、適應(yīng)性和生物特性。為了加速我國運動訓(xùn)練學(xué)這個動態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展,重點就在于加強(qiáng)三個環(huán)節(jié)各子系統(tǒng)的建設(shè)。

(通訊作者:國偉)

[1]田麥久.運動訓(xùn)練學(xué)[M].高等教育出版社,2005.

[2]郭琴.我國農(nóng)村體育研究綜述及其思考[J].上海體育學(xué)院學(xué)報,2010,34(4).

[3]陳小平.德國訓(xùn)練學(xué)熱點問題研究述評[J].體育科學(xué),2001,21 (3).

[4]田麥久,劉大慶.我國運動訓(xùn)練學(xué)理論研究新探索[J].山東體育科技,2007,29(4).

[5]陳小平.對馬特維耶夫“訓(xùn)練周期”理論的審視[J].中國體育科技,2003,39(4).

[6]韓夫苓.對馬特維耶夫訓(xùn)練分期理論的重新審視[J].山東體育學(xué)院學(xué)報,2010,26(6).

[7]江廣和.論“訓(xùn)練周期”理論在運動訓(xùn)練實踐中指導(dǎo)地位的續(xù)存性——兼駁對“訓(xùn)練周期”理論的質(zhì)疑[J].體育學(xué)刊,2010,17 (11).

[8]李巖,董云振,李珂.競技能力結(jié)構(gòu)模型的分析與新議——皮球理論模型的建立[J].北京體育大學(xué)學(xué)報,2010,33(2).