中國休閑體育產生的社會背景

□徐騰 劉樹軍(上海體育學院上海200000)

中國休閑體育產生的社會背景

□徐騰 劉樹軍(上海體育學院上海200000)

休閑體育是中國體育產業崛起的一個重要組成部分,本文從學科背景和社會環境兩個方面追溯中國休閑體育的產生,分別從學科理論、研究對象和理論框架進行介紹中國休閑體育的涉及領域,從經濟、文化、教育三個方面探討對休閑體育發展的影響。

休閑體育學科理論社會環境

1、學術背景

1.1、學科理論溯源

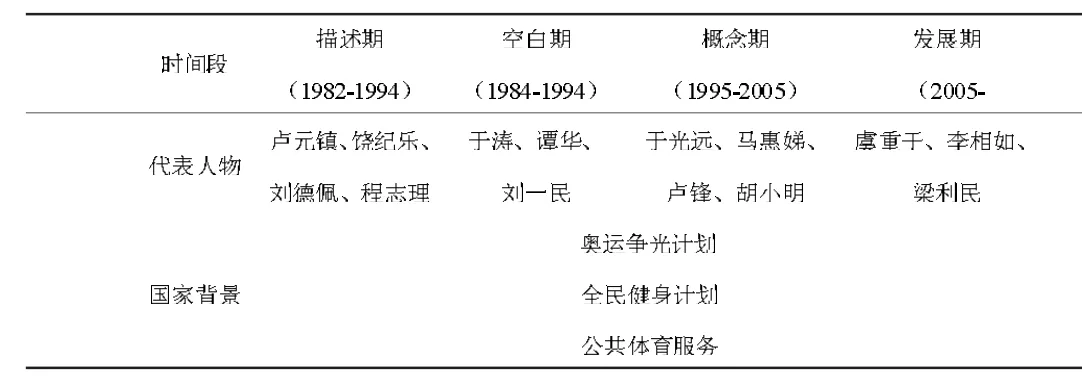

在中國體育的發展史里,休閑體育進入中國民眾的視野,是在北京奧運會前后。然而,早在改革開放不久,中國學者就已經關注到了休閑體育這一新鮮事物,上個世紀80年代初,以盧元鎮先生為代表的學者從不同角度對其加以描述,雖然沒有就概念上給以明確定義,但這是當今休閑體育研究迅速崛起的基礎研究,其中主要包括:饒紀樂(1982年),體育運動可以促進人的全面發展,不應理解為僅僅是身體生理方面的全面發展,而應當是身心的全面發展;盧元鎮(1983年),人們自愿參加各種體育、娛樂活動,他們既不會被體育教學的種種嚴格規定限制住,也不會去追求高水平的運動成績,甚至并不會重視體育的強身健體的作用和功能,而是把體育運動作為一種有興趣的活動形式充實自己的余暇時間;劉佩德(1983年),隨著社會生產力的發展、國家居民質量的提高、人們生活水平的提高和社會階層分化的發展,體育對人的社會效應也變得愈來愈明顯了等。

在經過了最初感性的構想和描述后,從1984年到1994年“休閑體育”這個復合名次概念的出現為止,中國學者對于休閑體育的探索和研究非常少,在這長達十年的時間里,休閑體育更多的是處于一種“可意會不可界定”的狀態,人們傾向于那些之前在中國不曾出現的新型體育活動形式。直到1995年《全民健身計劃綱要》的頒布實施,全民健身上升為法律法規的共識,這從意識上開始激發休閑體育的發展:劉一民(1996年)認為休閑體育是為健身、娛樂、消遣、刺激、宣泄等多種目的所進行的各種身體活動方式,即休閑體育具有滿足人們生理和心理需要的雙重意義;譚華(1996年)認為休閑體育是為了解決由于經濟穩定增長導致的生理方面的文明病而存在的;于濤(1998年)認為休閑體育并非余暇時間和活動,而是某種思想……它出現的歷史背景是后工業社會帶來巨大物質財富,人們生活水平的較大提高和國際環境的相對安定,是整個體育運動發展到當代一種社會生活、人的思想境界的反映,是體育文化的時代性反映等。并且不僅僅停留在對休閑體育本身的探討,開始了尋找其具體的承載項目,如葉龍(1994年)在《康體休閑走向了大眾》一文中提到了現代休閑體育項目——高爾夫球、健身中心。

表1 學術代表人物和國家背景表

跨入21世紀前后,隨著全民健身和公共體育服務由法規性文件出臺的政策支持到實質性的規劃發展,休閑體育學科的研究迅速崛起,與之前以體育視角嵌入不同的是,進入了以休閑學為基礎的研究,于光遠先生(2005年)《論普遍有閑的社會》中的“玩學”論和馬惠娣對休閑學研究的論述是引起轉折的重要因子。休閑體育的學科研究領域也進入了競相爭鳴的盛狀,如休閑體育文化、休閑體育產業、不同群體的休閑體育活動以及休閑體育專業建設等等。

1.2、研究對象和理論框架

是否擁有相對獨立的研究對象是一個學科成熟與否的重要標志之一,梁利民認為休閑體育是以人們的休閑體育意識、休閑體育行為和休閑體育現象為研究對象,將其作為休閑學的一個分支進行了分析。根據文獻計量學的理論和方法,以1990-2012年間我國體育類核心期刊公開發表過的有關休閑體育研究文獻為分析樣本,發現主要有以下幾個特點:以休閑體育產業和休閑體育文化這兩類主題研究對象的文獻增長趨勢穩定;概念界定類的文章研究起伏較大,這是新興學科固有的特點;學校休閑體育研究每年的文章數量都較高,并且研究方法和內容也較其他主題豐富一籌。從“休閑體育”這一名詞出現至今,休閑體育學在中國已經走過了20年的時間,在以休閑學的理論和方法闡述體育學休閑發展的邏輯引導下,已經逐漸形成了結構性的理論框架,梁利民將其概括為:其一,休閑與休閑體育的起源——本質論;其二,休閑體育結構——價值功能論;其三,休閑體育發展規律論;其四,休閑體育建設論。

2、社會環境

2.1、經濟

20世紀末期至21世紀初,中國是一個具有非常鮮明的社會經濟二元結構的發展中國家,中國社會經濟結構的二元性,突出地反應在城鄉經濟發展不平衡和地區經濟發展不平衡上面,盡管經濟改革和對外開放取得了巨大成就,中國經濟進入高速發展期,但改善人民生活仍然是尖銳的社會經濟問題,于是第三產業被納入產業經濟發展戰略。體育產業自80年代崛起之后發展迅速,已成為我國第三產業中不可忽視的一支生力軍,它的形成既是我國體育適應市場經濟客觀需要的產物,又是體育體制與體育商業化相適應的必然。體育商業化刺激了體育商品價值的凸顯,休閑體育對健康的塑造、體質的改善和心理的疏導等生物學價值使其擁有了成為經濟增長助力的潛質。

2.2、文化

文化環境(或稱文化生態)是文化生態學中的一個基本概念,主要指相互交往的文化群體憑以從事文化創造、文化傳播及其它文化活動的背景和條件,形成了自然——經濟——社會三位一體的復合結構。休閑體育的起源、產生、發展與文化環境密不可分,回首人類歷史,世界公認人類文明的三次騰飛,均與體育發展有著密切的關聯,更是在第三次科技革命實現現代化過程中催生了休閑體育,使休閑體育健身和奧林匹克競技體育同樣成為世界重要文化組成部分。在中國不論是古代、近代還是現代,“休閑”與“體育”現象都是在社會進入文明發展期進入重要進化階段時出現的,20世紀末21世紀初,中國文化從“中西相爭”、“古今相較”向“中西古今相融”轉變,一方面努力尋找“中西”、“古今”的互補結合之處,另一方面探求中國文化變革發展的動力。休閑體育的文化屬性在當時得以體現:促進人的全面發展、促進社會和諧、有利于形成人與自然的和諧關系,能夠促進文化環境結構的穩定。

2.3、教育

杜威在1916年指出:“教育沒有比適當提供休閑活動的享受更加嚴肅的責任。這不僅僅是為了眼前的健康,更重要的如果可能,是為了對心靈習慣的永久影響。”當時的《中國教育改革和發展綱要》指出:“中小學要由‘應試教育’轉向全面提高國民素質的軌道,面向全體學生,全面提高學生的思想道德,文化科學,勞動技術和身體心理素質,促進學生生動活潑地發展。”這要求體育教育應該適應素質教育大趨勢,但傳統的體育教育理念和方式已經無法滿足需求,休閑體育在素質教育訴求下得到發展。正像體育管理學,首先是管理學一樣,休閑體育學首先是體育學,而體育學作為二級學科的一級學科則是教育學,利用休閑的概念和角度切入,能夠加深教育的層次,使體育教育不再只落實于“體”的實現——培養人的生活能力,張揚人的生命活力;更能創新“育”的方向——滿足學生動機需要,引導內在的直接動機學習。

[1]饒紀樂.論體育的本質[J].廣州體育學院學報,1982,2(1).

[2]盧元鎮.論消遣和娛樂[J].體育科學,1983,3(1).

[3]劉德佩.體育社會學初探[J].沈陽體育學院學報,1983,1(3).

[4]劉一民.余暇體育——一種文明、健康、科學的閑暇生活方式[J].天津體育學院學報,1996(3).

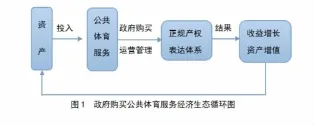

如上所分析的四個命題,就是政府購買公共體育服務的經濟學邏輯所涉及到的四個關鍵問題,我們可以將其歸納為一個經濟生態循環圖,如上圖。

在我國體育產業發展的初步階段,通過政府購買能夠促進其發展的積極性,在整體進程上提高速度,為以后從事體育產業生產經營活動的主體創造了良好的外部環境。另外,作為購買公共體育服務的主要角色,政府需要清醒地認識到,對處在社會發展轉型期的我國而言,購買公共體育服務內在的經濟邏輯是否存在漏洞和不足之處,仍然需要廣大專家學者集體智慧的思考和現實經驗的總結,這樣才能共同推動我國政府購買公共體育服務的健康發展。

參考文獻:

[1]王浦劬,[美]薩拉蒙.政府向社會組織購買公共服務研究:中國與全球經驗分析[M].北京:北京大學出版社,2010.

[2]陳振明.政府再造——西方“新公共管理運動”評述[M].北京:中國人民大學出版社,2003.

[3]盧映川,萬鵬飛.創新公共服務的組織與管理[M].北京:人民出版社,2007.