口 音

文/張佳瑋

口 音

文/張佳瑋

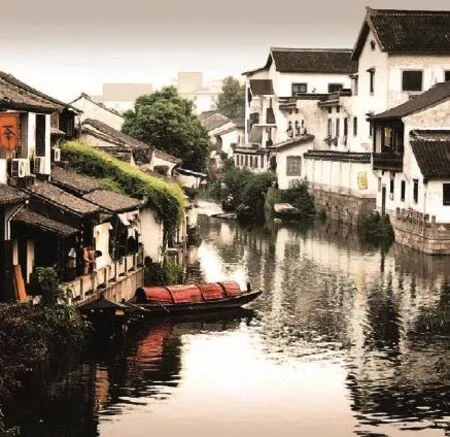

我當年從無錫初到上海,便發覺了這回事:無錫人和蘇州人能互相聽懂各自的話,而且都兼通上海話;上海人對無錫話卻一知半解。所謂吳儂軟語,當年怕也令各朝代禮部教官話的大人們撓頭不已。

可是自我上小學開始,學校老師就不以吳儂軟語為榮,而號召大家講一口標準的普通話。所以,我對口音長期戰戰兢兢。我周圍許多人都有類似的經歷:從小就被要求要消除口音,無論中文外文,都得說一口電視播音員腔—壞處是,嘴說習慣了,耳朵也就只聽得清標準語。這就吃苦頭了。

在巴黎,你很容易聽見世界各地的口音。最好辨認的莫過于日本口音。在日語里面,出了名的少卷舌音—也不是全然沒有,但如果一個日本男人說話,常給人卷舌的感覺,會讓人以為是說唱樂手、不羈青年、一脫衣服便露出文身的幫派分子。

而美國人說起話來,又走了另一個極端。日本人說話如竹席般平整,美國人發音如波浪般翻轉。你會覺得他的一句話百轉千回、繚繞打卷、嫵媚柔潤之余,每個詞的尾音都能把你卷得心猿意馬。

南亞人的口音也都很好認。泰國人說話,聲音打咽喉深處出來,從口腔和鼻腔同時往外發,遠聽著甕聲甕氣的,像銅管樂器在試音。一個泰國或印度姑娘,聽聲音像阿姨,一看臉,比聲音稚嫩多了。

而今的時代,口音變成了另一種性感—隨你信不信。在美國闖蕩的印度高管,通常都保留著一口滿嘴跑舌頭的印度英語。意大利人說起法語來小舌音瞎蹦跶,還常能讓法國姑娘跟著一起跳起來。口音就是異域風情,而且是種最簡單的開場白。

“你的口音很像哪里哪里的。”“對,我從哪兒哪兒來。”“啊,我一直聽說但沒去過,那里怎么樣?”一段美好的友誼就開始了。

再說回吳儂軟語。我故去的外婆是我見過的真正的語言大師。市井方言,出口浩蕩,無窮匱也。她形容吃飯慢說“前三灶吃到后三灶”,形容東西臭則“騰三間”,這些都是我自己按著讀音穿鑿附會的,至于我外婆那些江南切口,很多都只可意會不可言傳,找東方朔來也考證不出具體怎么寫。

小時候,我和她坐公交車去城中公園時,一個男人擠車,推了我一把,我跌倒在地。外婆當場發作,先一句話開場:“個殺千刀豬頭三的小赤佬,卵(無錫話,卵者,男性生殖器)也疊(無錫話,疊者,擰掉也)落你個!”

隨后就是指東打西、詬南辱北,上及祖宗、下到孫輩,讓該男子變成各類蟲豸、鼠蟻、家禽、牲畜,身上長出各類瘡疤,家里遭遇各類不幸,倫理綱常全混亂,災禍病劫齊降臨……她那時聲調雄渾,串字成珠,輕松罵出一大堆匪夷所思、聞所未聞、根本不知道普通話該怎么寫的吳白罵口來,直讓那男人面如土色。周圍看熱鬧的人聽得拍手稱快:“阿姨結棍!”

如今想來,她老人家每次摻雜著無錫字眼的普通話,和“湖南”“芙蘭”常咬混的四川普通話、“王”“黃”與“子”“侄”難辨的上海普通話、打卷的英式法語、R和L不分的日式英語,其實都可愛得不得了。《紅樓夢》里,史湘云咬字帶口音,指著二哥哥賈寶玉叫“愛哥哥”,嬌憨可愛。若沒了口音,連撒嬌賣癡扮可愛都沒那么便當了呢。

(歐陽琴摘自新浪網張佳瑋的博客)