德州市中長期降雨量變化特征初探

張洪亮,王 恒,李 楠

(1.德州市水資源管理辦公室,山東德州253014;2.德州市水利局河道工程管理處,山東德州253014)

德州市中長期降雨量變化特征初探

張洪亮1,王 恒2,李 楠1

(1.德州市水資源管理辦公室,山東德州253014;2.德州市水利局河道工程管理處,山東德州253014)

利用德州市水文局1950—2010年50年降水量資料,采用回歸分析、趨勢線分析、5點滑動平均等方法對德州市近50年來降雨量的變化特征進行科學分析,得到了年降雨量、季節降雨量以及年代降雨量的變化特征,同時還得到了相應擬合方程并確定了其變化趨勢。研究結果表明:德州市近50年來降水量變化存在下降趨勢,春季降雨量表現出不斷增加的趨勢,夏季、秋季和冬季降雨量則表現出不斷下降的趨勢,季節降雨量最大值出現在夏季,最小值出現在冬季,20世紀60年代是近50年中降雨量最多的10年、80年代是降雨量最少的10年、其余各年代降雨量變化穩定(均在均值附近上下擺動)。

德州市;降雨量;變化特征

德州市位于山東省西北部、黃河下游北岸,處于東經115°45′~117°36′、北緯36°24′~38°0′。德州市屬于溫帶季風氣候,主要特點表現為:四季分明、冷熱干濕界限明顯,春季干旱多風回暖快,夏季炎熱多雨,秋季涼爽多晴天,冬季寒冷少雪多干燥。年均降雨量560.1 mm,頻率20%、50%、75%、95%分別為693.8、547.4、446.0、323.9 mm。

近50年來,德州市年降水量顯著減少,并存在年際、年內和區域降水分布不均等問題,加大了洪澇和干旱的經濟損失。目前,國內對多年降雨量變化特征分析較多,但對于德州市定位深入分析研究甚少。筆者根據德州市氣象部門提供的近50年來各月降水資料系列,對德州市降水量的變化特征和變化趨勢進行分析。

1 研究方法

為了科學分析全年的降水變化特征,根據氣象學上的標準將全年劃分為4個季節,分別是春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12月—次年2月)。研究過程主要采用回歸分析、趨勢線分析、5點滑動平均等方法。

2 降雨量變化特征分析

2.1 年降雨量變化特征

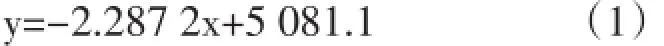

由圖1可以看出,德州市近50年的最大降雨量出現在1964年,為1 049.8 mm;最小降雨量出現在1968年,為302.4 mm;近50年平均年降雨量為560.1 mm。從年降水量來看,德州市的降水表現出一定的規律性,除1964年發生特大降雨外,其余各年份降雨量均在平均降雨量附近上下擺動。用5點滑動平均法對年降雨量擬合,得到一元線性遞減方程:

由式(1)可知,一元線性方程系數K=-2.287 2<0,表明近50年來德州市年降雨量呈逐年下降的趨勢。

圖1 德州市近50年降雨量變化

2.2 季節降雨量變化特征

德州市春季平均降水量為75.2 mm,占全年降水量的13.4%;夏季平均降水量為378.9 mm,占全年降水量的67.6%;秋季平均降水量為90.7 mm,占全年降水量的16.2%;冬季平均降水量為15.4 mm,占全年降水量的2.7%。

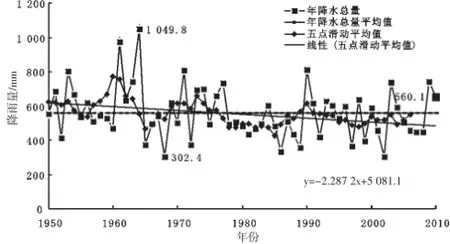

采用5點滑動平均法對各季節降雨量進行分析,分別得到擬合方程。

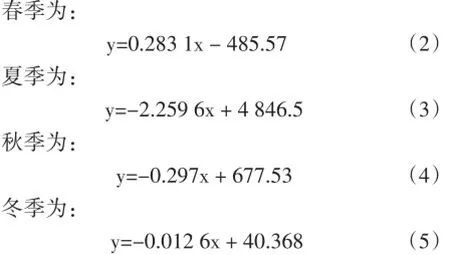

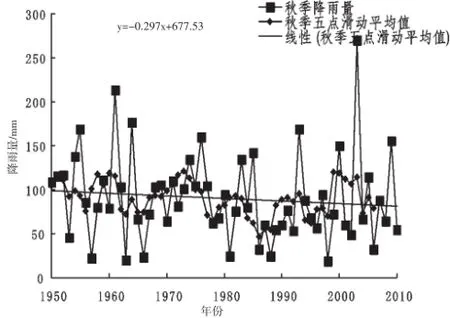

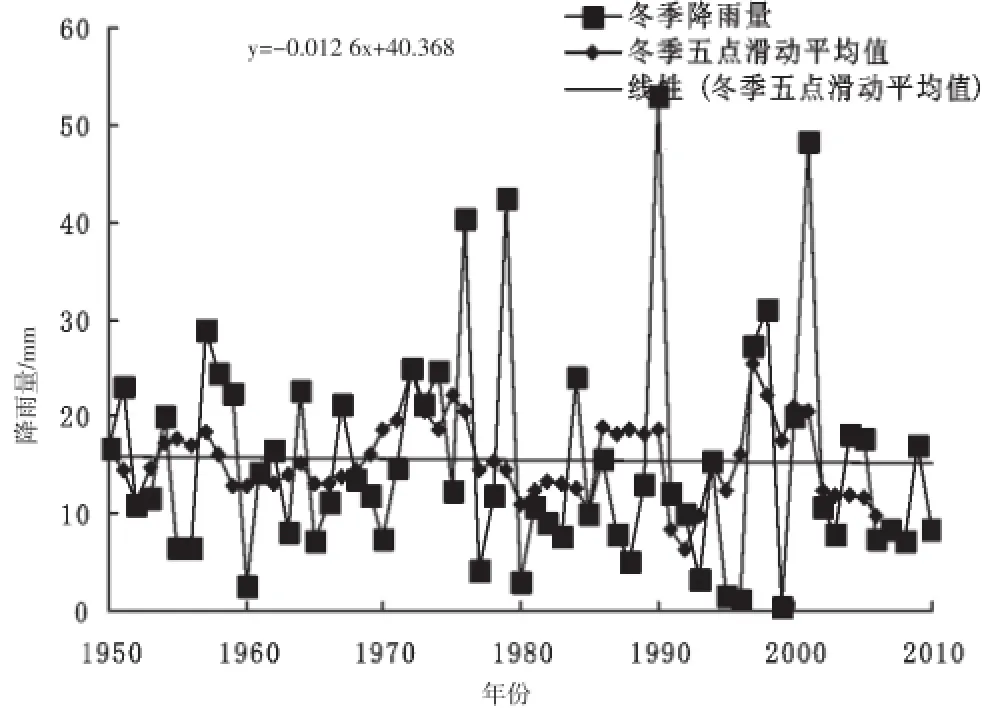

從圖2—5,可以得出以下結論:①春季降雨量表現出平穩增加的趨勢,除1963年春季降雨量最大外,其余各年份均平穩變化;②夏季降雨量表現出下降的趨勢,這與年降雨總量的變化趨勢保持一致,說明德州市的夏季降雨量對全年降雨量貢獻最大,其相關性最密切;③秋季降雨量表現出下降趨勢,與夏季降雨量相比較,其下降速率較為緩慢,對年降雨量影響不大;④冬季降雨量表現出下降趨勢,這也與當地氣候密切相關,冬季隨著氣溫的降低降雨量會逐漸下降,但在全球氣候的影響下,冬季降雨量和降水量也在不斷下降,這也是與實際情況相吻合的。

圖2 德州市近50年春季降雨量變化

2.3 不同年代降雨量變化特征

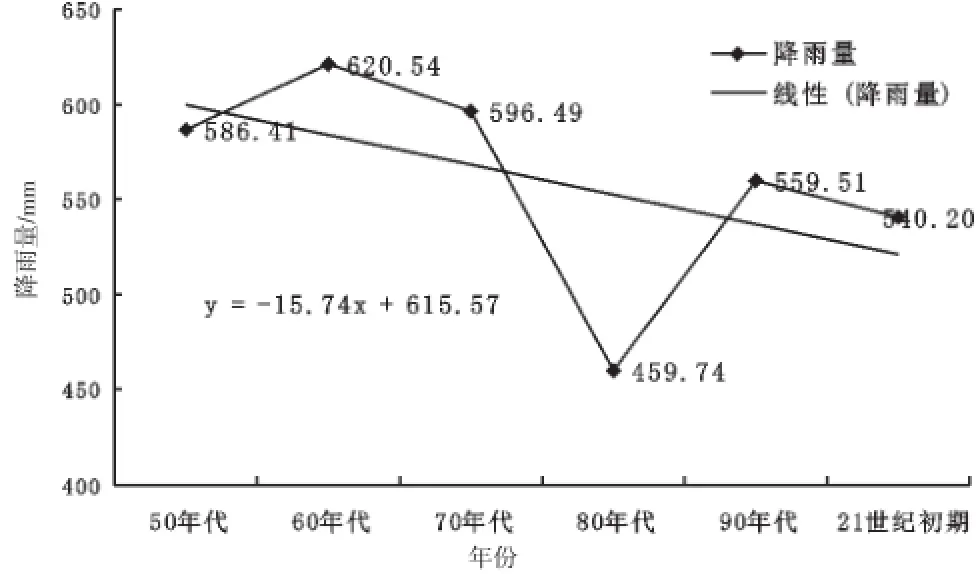

德州市20世紀50年代年平均降水量為586.41mm;60年代年平均降水量為620.54 mm;70年代年平均降水量為596.49 mm;80年代年平均降水量為459.74 mm;90年代年平均降水量為559.51 mm;21世紀初期平均降水量為540.20 mm。

圖3 德州市近50年夏季降雨量變化

圖4 德州市近50年秋季降雨量變化

圖5 德州市近50年冬季降雨量變化

由圖6可知,20世紀60年代是近50年中降雨量最多的10年,貢獻量最大的是1964年,這也是近50年中最大降雨量的年份;80年代是降雨量最少的10年,其平均降雨量低于平均降雨量560.1 mm;其余各年代降雨量變化穩定,均在均值附近上下擺動。根據擬合年代平均降雨量數據,得到遞減線性方程:

由式(6)可知,一元線性方程系數K=-15.74<0,表明各年代降雨量表現出一定的遞減趨勢,這與近50年來平均降雨量的變化趨勢也是一致的。

圖6 德州市近50年不同年代平均降雨量變化

3 結論

(1)德州市近50年來降水量變化存在下降趨勢,最大值和最小值全部出現在20世紀60年代,分別是1964年的1 049.8 mm、1968年的302.4 mm,20世紀70年代—21世紀初期均沒有出現較大、特大降雨量,近50年降雨量變化較為穩定。

(2)季節降雨量最大值出現在夏季,最小值出現在冬季,特別是夏季降雨量對全年降雨量貢獻量最大。近50年來春季降雨量表現出不斷增加的趨勢,夏季、秋季和冬季降雨量則表現出不斷下降的趨勢,夏季降雨量的減少是導致近些年年降雨總量減少的主要原因。

(3)不同年代降雨量變化趨勢同整個序列變化趨勢一樣,表現出逐漸減少的趨勢。20世紀60年代是近50年中降雨量最多的10年,貢獻量最大的是1964年,這也是近50年中最大降雨量的年份;80年代是降雨量最少的10年,其平均降雨量低于平均降雨量560.1 mm;其余各年代降雨量變化穩定,均在均值附近上下擺動。

圖4 計算值與實測值對比

3 數值模擬結果與分析

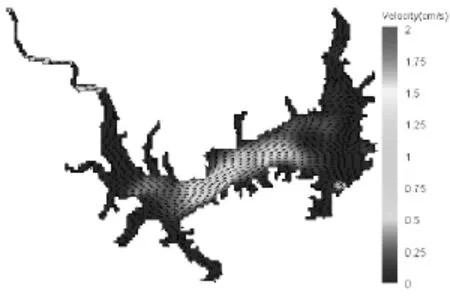

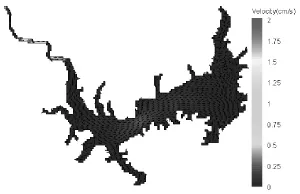

對2012年全年的水庫水動力特性進行了模擬,夏季水庫流速分布如圖5所示,冬季水庫流速分布如圖6所示。通過數值模擬發現,夏季由于來水量較多,水庫內流速較大,最大流速為0.34 m/s,位于水庫入口河道內。水流進入庫區后,水面開闊,過水斷面面積增加,流速減小,庫區中部流速約為1.3 cm/s。夏季庫區內水流流態較好,無環流出現,水流較平順,這對增加水體交換能力提供了有利的水力條件。

冬季由于來水量較少,庫區內整體流速較小,入口河道內水流流速為1.7 cm/s,庫區內流速約為0.8 cm/s。冬季庫區內水流流態較好,無環流出現,水流較平順。但由于流速較小,對水體交換不利。

圖5 夏季流速分布

圖6 冬季流速分布

4 結論

筆者依據崗南水庫地形資料,建立了崗南水庫三維水動力數值模型,利用水庫水位實測資料對數值模型進行了驗證。利用驗證后的模型對全年的水動力特性進行了數值模擬。研究發現,夏季水庫內水體流速較大,水流流態較好,有助于增加水體交換能力;冬季水庫內流態較好,但流速較小,對水體交換能力不利。

TV125

B

1004-7328(2015)01-0055-03

10.3969/j.issn.1004-7328.2015.01.020

2014-10-11

張洪亮(1983-),男,助理工程師,主要從事水資源技術規劃研究工作。