256例奶牛真胃變位的臨診分析

曹仕發陶宏衛

(1.江蘇省泰州市海陵區畜牧獸醫站,江蘇泰州 225300;2.江蘇農牧科技職業學院,江蘇泰州 225300)

256例奶牛真胃變位的臨診分析

曹仕發1陶宏衛2

(1.江蘇省泰州市海陵區畜牧獸醫站,江蘇泰州 225300;2.江蘇農牧科技職業學院,江蘇泰州 225300)

2013~2014兩年內江蘇揚州、泰州、南通等市的蘇中地區部分奶牛場共發生真胃變位256例。這些奶牛場總存欄數為3500頭,平均發病率達到7.3%,年均發病率亦達3.65%,個別牛場年發病率甚至高達10%以上。也因此真胃變位成為這些地區奶牛場發展的瓶頸。筆者在臨診過程中對所有發病牛場的飼養管理,牛群結構狀況及每頭發病牛的特點逐一登記記錄,并進行了客觀準確的統計分析,現將結果總結如下,以供參考。

奶牛;真胃變位;診斷;治療

1 飼養方式與發病的關系

256例發病牛所涉及的牛場共12個,其中拴系式飼養的10個,散放式的2個。牛群規模最大的存欄700頭,最小的僅80頭左右。兩年中拴系式的牛場共發病250例,占發病數的97.6%,而散式的僅6例,只占發病數的百分之二點幾。這就提示了本病的發生與運動有一定關系,總的看來,散放式飼養的牛運動較多,發病較少,拴系式的牛運動相對較少,發病也較多。用另一組數據可佐證這一點。10個拴系飼養的牛場其中具備運動場且定時放牛的有4個,總牛頭數近1000頭,兩年中的發病數64頭;具備運動場但為了減少牛的能量消耗而幾乎不放牛的有5個,總數近1500頭,兩年共發病165頭;沒有運動場的1個場僅80頭左右的牛數兩年中發病21頭。

拴系式飼養發病率高的另一個原因,就蘇中地區的牛場而言,其食槽都是敞開的地平面,每頭牛之間無遮攔,喂料時將料撒在每頭牛的牛頭前地面上,加之頸部拴系的繩索許多都偏長,這樣奶多牛為了掙食,頭頸可伸向左右兩邊,加上碩長的舌頭,完全能偷吃了旁邊牛的部分精料,這就間接造成了個別牛精料超量。眾所周知,真胃變位發生的重要原因是精料飼喂過量。

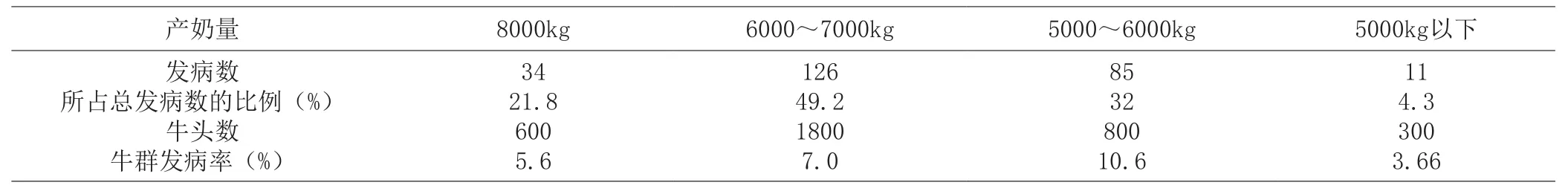

2 產奶量與發病的關系

蘇中地區的奶牛場均屬小型牛場,大多規模在200頭左右,而其中成母牛又多在100~150頭左右,牛產奶量差次不齊,就筆者臨診的12個牛場看,產量達8t的2個;6~7t的4個,5~6t的3個,5t以下的3個。不同產量的牛場兩年內的發病情況見表1。

由表1可見年產奶量6000kg左右的牛本病的發生率最高,占81%,而這些牛群的年數發病率也較高達3.5~5.3%;產量5000kg以下的發病數很少,年均發病率僅1.8%左右;產量達8000kg的牛群年均發病率反而較低只為2.8%,可能與這些高產牛群多的散放或飼養的,飼喂方式為TMR有關。

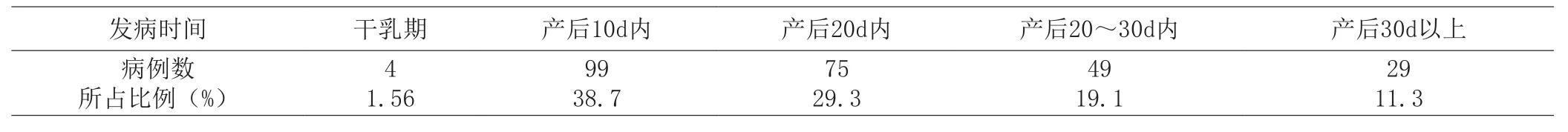

3 與發病時期的關系

256例的發病時間統計結果見表2。

由表2可知,奶牛產后的1~3周內為真胃變位的高發期,加強此期的飼養管理尤為重要。懷孕后期也偶有發生,其發病機理值得探討,因為干乳期的孕牛對飼料的能量要求比較低,一般不會出現精料飼喂過多的問題,真胃變位的另一原因是真胃弛緩后腹腔內具有較大的游離空間造成真胃可從腹底壁向左側腹壁游離上浮,進而發病,這在產前的重胎牛只由此所致的真胃變位的可能性很小。

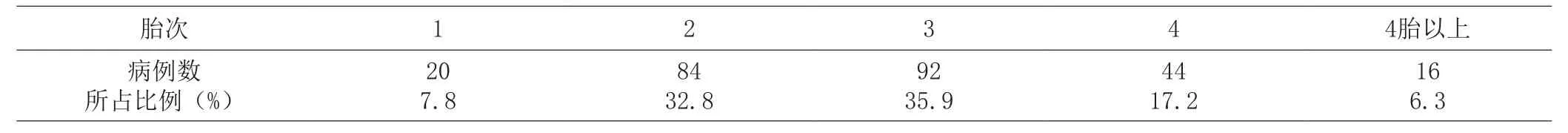

4 與胎次的關系

經對256例病牛,發病時胎次的統計發現,真胃變位的發病率以2~3胎為最高,第1胎的牛發病較少,第4胎以發病更少。詳見表3。

統計結果表明2~3胎的成母牛本病的發生率已近70%,其發病機理有待進一步研究。

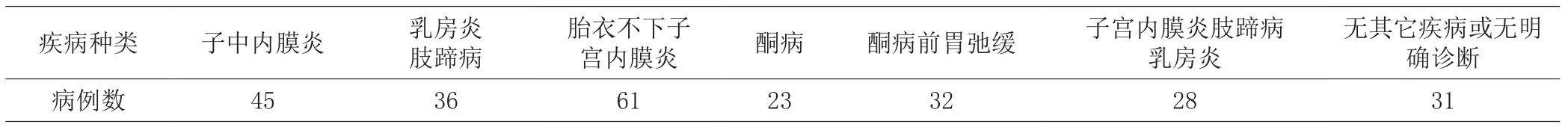

5 與其它疾病的關系

256例病牛患胃變位同時并發其它一種或二種甚至三種疾病的比例較大。其它疾病的種類有:子宮內膜炎、乳房炎、胎衣不下、肢蹄病、酮病、前胃弛緩等。真胃變位與這些疾病之間的關系比較復雜,根據多數病例的發病情況分析,在具有其它疾病的前提下再進而引發真胃變位的較多,由此可見,因為其它疾病的存在,特別是伴有疼痛、發熱性的疾病,可使病牛食欲減退,胃腸特別是真胃的緊張性下降,乃至弛緩,最終發生真胃就是自然的了。具體統計結果見表4。

上述統計結果表明,易伴發真胃變位的其它疾病比較重要的是子宮疾病,總數為134例,占總發病數的52.3%,因此及時有效防治子宮疾病對降低真胃變位的發病率大有幫助。

表1 真胃變位與產奶量的關系

表2 真胃變位與發病時期的關系

表3 真胃變位與胎次的關系

表4 真胃變位與其它疾病的關系

6 診斷方法及鑒別診斷

真胃變位分為兩大類,左方變位和右方變位,右方變位又稱為真胃扭轉。筆者門診治的256例中,左方變位198例,占77.3%,右方變位58例,占22.7%。

左方變位的診斷首先根據病史,特別是產后1-3周內發病,臨診表現為食欲減退,反芻減少,不喜吃精料,只少量吃青貯飼料或干草,左肷部明顯凹陷,糞便稀而少等,可初步診斷為本病。然后在左腹壁聽診結合叩診做出最后診斷。方法是:在左側肩關節水平線與倒數第一、二肋間交界處聽,手指彈聽診器周圍或最后一、二肋間向上部及下部可聽到特征性的鋼管音:手指彈左側腹底壁劍狀軟骨后方處聽診可聽到斷續的流水音,必要時可在此處穿刺出PH3以下的液體,可以確診。

右方復位的診斷:真胃扭轉多為突然發病,飲食欲廢絕,瘤胃蠕動停止,因腹痛而頻頻回頭顧腹,或后肢踢腹,右肷部漸漸膨大,糞便少兒干,病程僅一天后即出現眼球下陷。根據這些臨診表現,可初步診斷。確診可用左方變位聽診+叩診方法,在右腹壁肩關節水平線上下,第9~12肋間聽到比較高朗的鋼管音和真胃內潺潺的流水音,或必要時在聽到鋼管音處穿刺出pH2~3的真胃液。

筆者在臨檢過程中也遇到易與本病相混淆的病例,如瘤胃積液,聽診也能聽到鋼管音,但位置較后,較上,甚至在腰椎橫突的下方也能聽到,且音質比較低沉:彌漫性腹膜炎時由于腹腔內有較多量的炎性滲出液,將腹腔內少量氣體上浮,此時也可聽到鋼管音,區別是這種鋼管音范圍大,且往往左右兩側都可聽到,鋼管音出現的位置高,甚至在肋弓處聽診,手指彈椎旁的膚肌肉時都可聽到;盲腸積氣(盲腸扭轉或擴張)時右側肋弓處亦可聽到鋼管音,但此聲音的位置多在肋弓后上方,甚至可達腰椎橫突的下方。

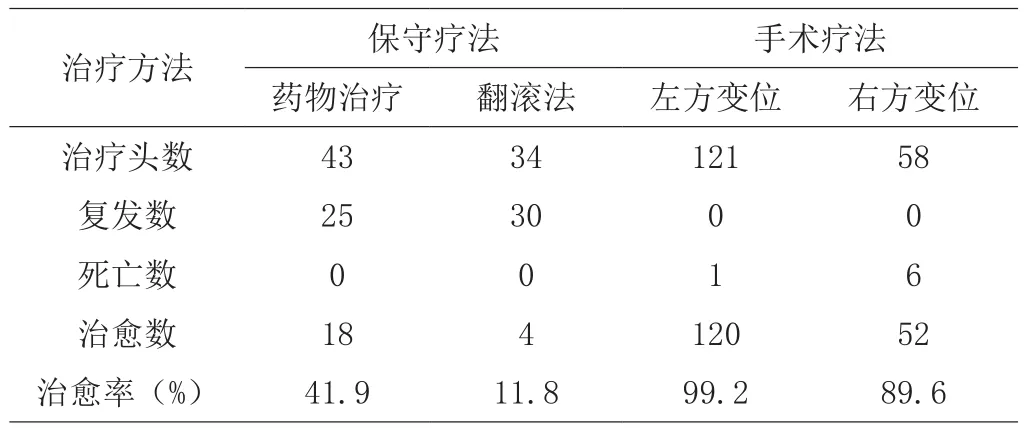

7 治療方法比較

真胃變位的治療方法分為兩大類,一類是保守療法,另一類是手術療法。筆者所診治的256例中用保守療法的77例,其余均手術療法。保守療法的方法是:藥物治療,口服消氣靈,小劑多次,皮下注射新斯的明;靜脈注射10%氯化鈉溶液或促反芻液;直至患牛飲食欲恢復正常。用藥物治療的計43例,治愈18例,另25例因未能奏效而改用手術療法。翻滾療法34例,痊愈的僅4例,其余都因反復發作而改用手術治療。各種治療方法的結果見表5

表5 256例真胃變位的療效統計

統計結果表面對本病的治療筆者認為以手術療法為主,保守療法為輔。因為保守療法中的藥物療法療程較長,需5~7d,且復發率高,而翻滾療法療效更差且對牛體的傷害較大。用藥物療法治愈的18例均為發現早,診斷早,也均為左方變位,真胃移位的位置不高,聽診時鋼管音僅限于左側肋軟骨附近。翻滾療法只適用于左方變位。右方變位病情發展較快,1~2d后即出現較重的內脫水,手術中發現病程達3d的病例,真胃胃壁呈醬紫色,高度擴張,其中既有大量(20~30L)咖啡樣液體,可見真胃郁血,出血已較重,水鹽代謝絮亂,代謝性酸中毒的現象已很明顯。表中右方變位手術未能治愈的6例病程均已超過3d,有2例已達5d的病程。因此真胃扭轉(右方變位)因及早發現,盡早診斷,及時手術整復。關于手術方法筆者采用的是左肷部切開和右側腹壁切口相結合,真胃壁貼上一塊4×4cm的塑料板,四角鉆孔先固定在真胃漿膜層,后用引線繞過腹底至右側底壁,右側皮膚切開后用止血鉗捅穿腹壁達腹腔內,夾住從左側繞進來的引線,再將引線拉至右側腹壁切口外,最后將引線穿針在切口附近的腹壁上縫合打結。術者在腹腔內探查真胃壁已完全貼附于右側腹底壁上,手術完畢。相關改進后的手術方法已專題在相關期刊發表。

8 小結

近兩年蘇中地區奶牛真胃變位的發病率與全國其他地區及世界其他國家相比略高一些,有報道,世界上本病的發病率為2%-3%,而本地區的發病率平均已超過3%,這跟本地區飼草資源缺乏,加之近年來許多牛場過分追求高產,難免會造成精飼料喂過量;主要粗料為玉米秸稈的青貯,制作青貯技術與保存技術高低有別,也常常出現一些牛場青貯質量不高,甚至存在程度不等的酸敗,長時間飼喂這些酸度過高的青貯極易導致瘤胃酸中毒,進而致使前胃和真胃遲緩,最后導致本病發生。

加強栓系式奶牛的飼養管對減少本病的發生意義也很大。就蘇中地區而言,奶牛飼養絕大多數都是栓系式,如何保證精確地以奶定料,嚴防偷食可從以下幾個方面入手。一是食槽可制成分隔式,做到一牛一槽;二是將頸繩適當縮短以保證每頭牛只能吃到自身食槽內的精料;三是定時給奶牛尤其是成年適當運動。

特別重視第二~第三胎成母牛的飼養管理,尤其是產后1-3周內的飼養,做到精料配方科學合理,喂量準確,加快產后子宮的復舊和體能恢復,預防子宮、乳房、酮病等病的發生。及時診斷和治療產科和肢蹄病及營養代謝病,以降低由此引發的真胃變位。

[1] 蘭永成.奶牛真胃變位的診治體會[J].畜牧獸醫科技信息,2015,(7):75.