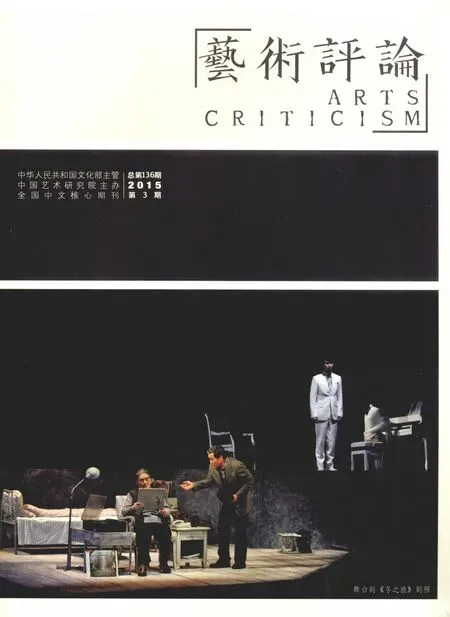

《冬之旅》創作談

萬 方

2013年的一天我去看戲,在劇場遇到藍天野老師,他問我:“萬方,你能不能寫一個兩個老人的戲啊?”我立即問:“您是想演嗎?”他沒有明確答復演還是不演,但神情是肯定的意思,我就明白了。

藍天野老師和我爸爸曹禺是北京人藝的同事,算是我的長輩,由他我想到我爸爸,想到他們那一代人,我覺得這兩個老人的戲我愿意寫,能寫,而且能寫好,這種自信來得很直接,在我寫劇本的經驗里絕無僅有。

接下來的是,寫什么呢?

老人的生存狀態有個特征:回望,因為前面的事已經可以預知,路不長了,重要的是他們的生活經歷和一生的心路歷程。因此,我確定這個劇本的內容必定是關于過去發生的事情,那些事和今天的生活發生了什么樣的關系。

是什么樣的事,又是何種關系呢?

對我來說,從來是困惑促使我想寫戲,寫戲的動力是想解惑。這次一個發自內心深處的困惑冒出來:人,能否寬恕?或者說是內心的一種渴望冒出來:渴望解脫;從種種不良的、負面的甚至是有毒的情緒和糾結中解脫。

于是想到了兩對關系:傷害與怨恨,懺悔與寬恕。這樣的兩對關系我相信是每一個活在世上的人都有所經歷的。誰敢說自己沒有對任何人有過或輕或重的傷害?誰又敢說自己的心不曾懷有過一絲怨恨?我想沒人能說這樣的話,因為那是不可能的。在人與人的接觸中,傷害與怨恨這一對情感幾乎無時無刻不在發生著關系。而傷害了別人是否有一天想到要懺悔?懷恨的心是否能夠放下怨恨,去寬恕?正確的回答應當是肯定的,但事實卻大相徑庭。懺悔等于承認自己犯錯甚至犯罪,人的本能往往對此采取拒絕的態度。而寬恕,我以為更難,被人打了左臉把右臉伸過去,靠的是信仰的力量,換句話說,寬恕,一是靠信仰,二是我以為要靠忘卻。然而忘卻并非易事,歲月固然在流逝,往昔漸行漸遠,但只要生活在繼續,就可能被提醒,會重新想起。世事變遷,傷害與怨恨這對關系經過沉淀或發酵,會變成一種什么樣的關系呢?會變成懺悔與寬恕的關系嗎?

《冬之旅》這出戲寫的正是人生中的此類境遇。兩個已到垂暮之年的老人,知識分子,他們從大學時代就是好友,交情至深,“文革”中一個傷害了另一個,傷得很深。多年過去,兩人將如何面對。此時他們不僅要面對往事,還要面對當下發生和即將發生的種種,因為他們還活著,生命還未終止。此時,人真正要面對的已經不是過去別人所犯的罪過,而是今天自己內心的糾結。人性是復雜的,智慧往往清晰,簡潔,智慧時常無法修理人性所伸出的枝枝杈杈,剪不斷,理還亂。也許只有忘卻才能救我們,而真正的忘卻又在哪里?再有,人類應當忘卻歷史嗎?忘記過去的人是否會再一次得到教訓?

關于上述種種,《冬之旅》的演出引發了很多討論,這讓我高興,這說明我們確實面對類似的困惑,想尋求答案。說到底,我們每個人都想干凈地活著,但我們能不能干凈地活著呢?賴聲川導演談到《冬之旅》時說,“這個劇有太多灰色地帶,可以互相諒解的部分,不管多黑暗,要找到一種力量面對。”他說我沒有站邊,是的,我無法站邊。

戲的結尾處,受盡傷害的老金對陳其驤說:“我愛你……”那時陳其驤已經老年癡呆,根本不認識眼前的人,而老金已走向另一個世界,離開人世。這句“我愛你”看似已沒有實際的意義,其實不然,愛,是隱藏在心底的最深的渴望,我們永遠渴望愛,無法不渴望愛。因此我們才可能得到救贖。

寫《冬之旅》我還有一個關于寫戲方面的體會,即:從模糊到清晰,再從清晰到模糊。我想說的是,當你構思一個戲的時候是要把自己的想法從一團模糊中理出頭緒,把人物、事件、思想和情感都要理清楚,這樣才能知道戲如何展開,如何發展下去,以至該如何結尾;當這些都已經有了,甚至是當初稿寫出之后,下一步很重要,就是修改。對我來說修改的目的就是讓一切再變得模糊,因為人,生活,人生,從來都不是清清楚楚的,不可能清清楚楚。困惑,歧意、悖論、不可知、失控隨處可見。寫戲就是想尋求答案,遺憾的是答案也許是你永遠也找不到的東西。寫作的過程是一個不斷向著答案靠近的過程,一刻不停地向它靠近。我想這就是寫戲的意義吧。

當然,《冬之旅》對我還有一個特殊的意義,我把它獻給我爸爸。